一种生态系统修复系统的制作方法

[0001]

本发明用于生态系统领域,特别是涉及一种生态系统修复系统。

背景技术:

[0002]

目前,针对河流、湖泊等水生生态系统的生态修复,常用的技术手段是通过水生植被修复和/或食物网构建进行修复。

[0003]

水生植被修复是通过合理配置水生植物群落以及控制水体中有害鱼类的方式来完成生态修复的作用,但是这种生态系统的结构缺乏生态完整性。

[0004]

食物网构建修复是在水生植被修复的基础上,根据生物操纵原理放流鱼类和虾类,以达到生物控制和完善生态系统食物链的目的,这种食物网的构建方式往往会形成单一的食物链,稳定性较低,难以达到生态系统的长效维持。

技术实现要素:

[0005]

本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种生态系统修复系统,能够形成功能完善、稳定性好的生物链系统,对受到污染的生态能进行有效恢复。

[0006]

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种生态系统修复系统,包括水体区域,所述水体区域具有进水通道和排水通道,还包括

[0007]

水生植物系统,包括多种水生植物,所述水生植物设在所述水体区域中以对水生动物提供栖息地、避难场所和觅食场所;

[0008]

基底填料系统,包括基底填料和砾石群,所述基底填料和砾石群均铺设在所述水体区域的浅水区,为微生物群落提供附着基质;

[0009]

曝气增氧系统,布置在所述进水通道处,以增强所述水体区域的溶氧量。

[0010]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述生态系统修复系统还包括人工水草系统,所述人工水草系统包括人工水草和固定装置,所述固定装置安装在所述进水通道处,所述人工水草绑扎在所述固定装置上。

[0011]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述水生植物系统包括挺水植物单元、浮叶植物单元和沉水植物单元。

[0012]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述挺水植物单元设在所述水体区域水深30~50cm处。

[0013]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述浮叶植物单元设在所述水体区域水深30~200cm处。

[0014]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述沉水植物单元设在所述水体区域水深50~200cm处。

[0015]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述基底填料系统设在所述进水通道处。

[0016]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述曝气增氧系统包括人工曝气单元和跌水

曝气单元,沿所述进水通道整体水流的流动方向,所述人工曝气单元位于所述跌水曝气单元的前方。

[0017]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述人工曝气单元包括曝气装置和布气管,所述布气管的一端与所述曝气装置连接,所述布气管的另一端伸入所述人工水草系统。

[0018]

进一步作为本发明技术方案的改进,所述跌水曝气单元包括生态水坝。

[0019]

上述技术方案中的一个技术方案至少具有如下优点或有益效果之一:当水体区域受到污染后,在水体区域中铺设多种水生植物,通过水生植物为水生动物提供栖息地、避难场所和觅食场所,将基底填料和砾石群铺设在水体区域的浅水区组成基底填料系统,通过基底填料系统为微生物提供附着基质,通过曝气增氧系统改善水体的溶解氧环境,促进水体好氧微生物、兼性微生物的生长繁殖,抑制水体中厌氧微生物和腐败菌的生长繁殖,这样在整个水体区域中形成完整生物链系统,能够有效改善水体区域的环境。

附图说明

[0020]

下面结合附图对本发明作进一步说明:

[0021]

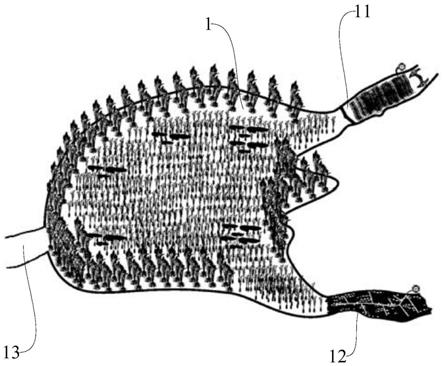

图1是本发明一个实施例的示意图;

[0022]

图2是图1所示实施例中水生植物在水体区域内的布置示意图;

[0023]

图3是图1所示实施例中基底填料的示意图;

[0024]

图4是图1所示实施例中人工水草的示意图;

[0025]

图5是图1所示实施例中人工曝气单元和跌水曝气单元的布置示意图;

[0026]

图6是水体区域中的生物链系统框图。

具体实施方式

[0027]

本部分将详细描述本发明的具体实施例,本发明之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本发明的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0028]

本发明中,如果有描述到方向(上、下、左、右、前及后)时,其仅是为了便于描述本发明的技术方案,而不是指示或暗示所指的技术特征必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0029]

本发明中,“若干”的含义是一个或者多个,“多个”的含义是两个以上,“大于”“小于”“超过”等理解为不包括本数;“以上”“以下”“以内”等理解为包括本数。在本发明的描述中,如果有描述到“第一”“第二”仅用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0030]

本发明中,除非另有明确的限定,“设置”“安装”“连接”等词语应做广义理解,例如,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,还可以是一体成型;可以是机械连接,也可以是电连接或能够互相通讯;可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。

[0031]

参见图1~图6,本发明的实施例提供了一种生态系统修复系统,其主要包括水体

区域1,水体区域1具有进水通道和排水通道13,还包括水生植物系统、基底填料系统和曝气增氧系统,其中水生植物系统包括多种水生植物,水生植物设在水体区域1中以对水生动物提供栖息地、避难场所和觅食场所,基底填料系统包括基底填料21和砾石群22,基底填料21和砾石群22均铺设在水体区域1的浅水区,为微生物群落提供附着基质,曝气增氧系统布置在进水通道处,以增强水体区域1的溶氧量。

[0032]

当水体区域1受到污染后,在水体区域1中铺设多种水生植物,通过水生植物为水生动物提供栖息地、避难场所和觅食场所,将基底填料21和砾石群22铺设在水体区域1的浅水区组成基底填料系统,通过基底填料系统为微生物提供附着基质,通过曝气增氧系统改善水体的溶解氧环境,促进水体好氧微生物、兼性微生物的生长繁殖,抑制水体中厌氧微生物和腐败菌的生长繁殖,这样在整个水体区域1中形成如图6所示的完整生物链系统,能够有效改善水体区域1的环境。

[0033]

参见图1,在本发明所示的实施例中,进水通道设有两个,分别为第一进水通道11和第二进水通道12。

[0034]

参见图1、图3、图4,生态系统修复系统还包括人工水草系统,人工水草系统包括人工水草31和固定装置32,固定装置32安装在进水通道处,具体的,在本发明所示的实施例中,人工水草系统设在第一进水通道11处,固定装置32安装在第一进水通道11的底部,人工水草31捆绑在固定装置32上,人工水草31的布置密度为10~25条/平方米,其中固定装置32采用不锈钢或热镀锌方管架,这样通过人工水草31进一步为微生物群落提供附着基质,并为水生动物提供栖息地和觅食场所,保证水体区域1的生物多样性。

[0035]

此外,基底填料系统也设在进水通道处,在本发明所示的实施例中,基底填料系统设在第二进水通道12处,具体的,在第二进水通道12水底的沉积物上铺设厚底大于15~25cm基底填料21,基底填料21采用不同粒径的砾石、火山岩、矿山矸石、生物沸石按1:1:1:1混合后制成,在铺设好的基底填料21上随机间隔铺设砾石群22,形成多样化的地形。

[0036]

当然除了将人工水草系统和基底填料系统分别设置在两个不同的进水通道之外,对于只有一个进水通道的水体区域,还可以将人工水草系统和基底填料系统设置在同一进水通道,具体的设置方式为,沿着进水通道中整体水流的方向,人工水草系统设在基底填料系统的前方。

[0037]

参见图1、图2,水生植物系统包括挺水植物单元14、浮叶植物单元16和沉水植物单元15。

[0038]

优选的,挺水植物单元14设在水体区域1水深30~50cm处,在同一种植区域至少选用三种以上的挺水植物种类,种植密度为15~25丛/平方米,形成多样化的挺水植物附着基质,提高水生植物群落和附着微生物群落的生物多样性,具体的,挺水植物选用水生美人蕉、红鞘水竹芋、芦竹、莎草、泽泻等。

[0039]

优选的,浮叶植物单元16设在水体区域1水深30~200cm处,选用多个景观效果优良的物种搭配,例如用睡莲、萍蓬草、水罂粟根等植物,具体的按照水深及景观配置分散种植在水体区域1的各个地方。

[0040]

优选的,沉水植物单元15设在水体区域1水深50~200cm处,选用运维简易、分解能力强、根系发达的植物种类,同一种植区域至少选用三种以上沉水植物种类,沉水植物的根茎叶能够为微生物提供多样性的附着基质,此外还能够在光合作用下通过产氧来改善水体

的溶解氧环境,优化水体微生物群落结构与功能,具体的,沉水植物选用苦草、刺苦草、密刺苦草、亚洲苦草、马来眼子菜、穗花狐尾藻等,种植密度为60~120株/平方米。

[0041]

参见图1、图5,曝气增氧系统包括人工曝气单元4和跌水曝气单元,具体的,沿进水通道整体水流的方向,人工曝气单元4位于跌水曝气单元前方,

[0042]

人工曝气单元4包括曝气装置41和布气管42,布气管42的一端与曝气装置41连接,布气管42的另一端伸入人工水草系统。

[0043]

跌水曝气单元包括生态水坝5,生态水坝5通过石头堆叠形成,当进水通道中的水通过生态水坝5时,会形成跌水落差,通过不断跌水来增加水体区域1的溶氧量。

[0044]

当然,本发明创造并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1