用于水体微污染物吸附与降解实验的固定床式反应装置

1.本实用新型属于化学实验设备或装置技术领域,具体涉及到一种用于水体微污染物吸附与降解实验的固定床式反应装置。

背景技术:

2.传统的水体微污染物吸附与降解实验通常是吸附或催化反应与吸附剂或催化剂的分离对其分步进行,具体过程是:首先对加入吸附剂或催化剂的水体微污染物溶液进行磁力搅拌或者震荡,从而进行吸附与降解实验,其次吸附与降解达到平衡后,将吸附剂或催化剂与吸附或降解达到平衡,采用离心分离法或减压过滤等分离方法对平衡后的微污染物溶液进行分离,最后测量残存水体微污染物的浓度。

技术实现要素:

3.本实用新型所要解决的技术问题在于克服上述现有技术的缺点,提供一种结构简单、操作方便、提高了反应与分离的效率的用于水体微污染物吸附与降解实验的固定床式反应装置。

4.解决上述技术问题所采用的技术方案是:在铁架台的支架上设置恒压漏斗,恒压漏斗内装有水体微污染物,铁架台的另一个支架上设置有位于恒压漏斗下方的套管,套管内装有催化剂,恒压漏斗的出口端通过管道与套管的入口端联通,套管上设置有虹吸管,在铁架台的底座上放置有位于套管下方的烧瓶,套管底部出口端通过管道与烧瓶的入口端联通。

5.本实用新型的虹吸管为弯曲管,虹吸管的一端与套管内部相联通、另一端与套管底部出口端联通。

6.本实用新型采用了恒压漏斗内的微污染物溶液滴入套管中,与套管内的吸附剂或者催化剂充分接触,发生吸附反应或者催化降解反应,当套管内降解后的微污染物溶液面高于虹吸管的顶端位置时,根据虹吸原理,降解后的微污染物溶液通过管道流入烧瓶内,测得微污染物溶液的浓度为c1,将烧瓶内的微污染物溶液重新倒入恒压漏斗内,重复以上步骤,测得第二次降解后微污染物溶液的浓度为c2,当微污染物溶液的浓度没有变化时,催化降解反应达到平衡,能够同时实现吸附反应或催化反应与吸附剂或催化剂分离,提高了反应与分离的效率,有效地解决了传统吸附反应、催化反应以及分离方法分步进行、分离过程冗长、繁琐、速度缓慢、能耗高等问题,本实用新型具有结构简单、操作方便的优点。

附图说明

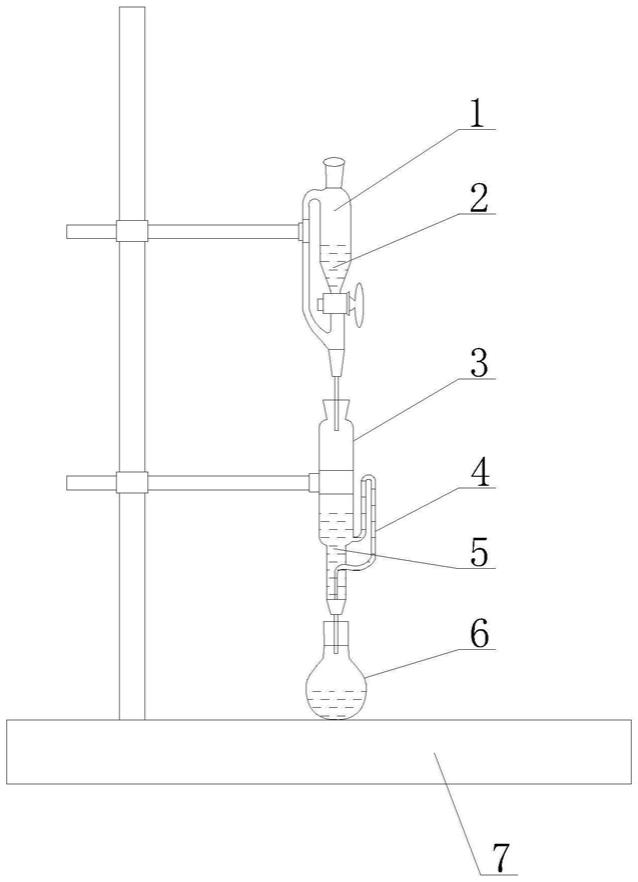

7.图1是本实用新型一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

8.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施

例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

9.如图1所示,本实施例的用于水体微污染物吸附与降解实验的固定床式反应装置由恒压漏斗1、水体微污染物2、套管3、虹吸管4、催化剂5、烧瓶6、铁架台7联接构成。

10.在铁架台7的支架上安装恒压漏斗1,恒压漏斗1内装有水体微污染物2,恒压漏斗1能够控制滴速,调节微污染物与吸附剂或催化剂的接触时间。铁架台7的另一个支架上安装有套管3,套管3位于恒压漏斗1下方,恒压漏斗1的出口端通过管道与套管3的入口端联通,套管3内装有吸附剂或催化剂5,能够使恒压漏斗1滴入的微污染物与吸附剂或催化剂充分接触发生吸附反应或催化反应。虹吸管4为弯曲管,虹吸管4的一端与套管3内部联通、另一端与套管3底部出口端联通,当套管3内降解后的微污染物溶液面高于虹吸管4顶端位置时,根据虹吸原理,将降解后的微污染物溶液通过管道流入烧瓶6内,能够同时实现吸附反应或催化反应与吸附剂或催化剂分离,提高了反应与分离的效率,有效地解决了传统吸附反应、催化反应以及分离方法分步进行、分离速度缓慢等问题。在铁架台7的底座上放置烧瓶6,烧瓶6位于套管3下方,套管3底部出口端通过管道与烧瓶6的入口端联通,套管3内降解后的微污染物溶液通过管道流入烧瓶6内。

11.本实施例的实验步骤如下:

12.(1)将恒压漏斗1内的微污染物溶液通过管道滴入套管3中,反应前微污染物的浓度为c0,与套管3内的吸附剂或催化剂充分接触,发生吸附与催化降解反应。

13.(2)当套管3内降解后的微污染物溶液面高于虹吸管4的顶端位置时,根据虹吸原理,降解后的微污染物溶液通过管道流入烧瓶6内,关闭恒压漏斗1,测得微污染物溶液的浓度为c

11

。

14.(3)将烧瓶6内的微污染物溶液重新倒入恒压漏斗1内,重复以上步骤(1)、(2),测得第二次降解后微污染物溶液的浓度为c2,当微污染物溶液的浓度没有变化时,催化降解反应达到平衡。

15.以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1