河流水质提质增效装置及其使用方法与流程

1.本技术涉及污水处理技术的领域,尤其是涉及河流水质提质增效装置及其使用方法。

背景技术:

2.河流通常是陆地上地表水与浅层地下水共同汇集形成的天然水道,现代社会中,随着人类的城市建设和工业的发展进步,河流普遍面临污染问题,因为水资源的污染问题对于人类生命健康具有重要影响,因此,在现代社会人们开始逐渐重视的发展生产中水污染治理问题。

3.河流的水量和水域面积跨度大,河流中除了分布于水体中的污染物之外,另有大量的污染物随泥沙沉降淤积在河床底部,因此对于河流的水污染处理的过程中,需要先将河床底部的含有污染物的淤泥挖掘运出,而溶解在水中的污染物,则通过将河流水引流到在临近河流修建的污水处理系统进行处理。

4.虽然河流可以通过清淤,以及将河流中的水引流至污水处理系统进行处理,使河流水质得到较大的改善;但是由于河流长度大,对于河流距离污水处理系统较远区域的水质较难以通过污水处理系统进行改善。

技术实现要素:

5.为了解决河流距离污水处理系统较远的区域的水质较难通过污水处理系统进行改善的问题,本技术提供河流水质提质增效装置及其使用方法。

6.本技术提供的河流水质提质增效装置采用如下的技术方案:河流水质提质增效装置,包括用于在河流中行驶的船体,所述船体设有絮凝机构,所述絮凝机构包括槽体,所述槽体用于部分没入水中,所述槽体内设有螺旋管,所述螺旋管的螺旋中心线沿所述的船体的长度方向设置;所述螺旋管的一端设为供河水流入的进水端,另一端设为出水端,所述螺旋管的进水端连通所述槽体的外侧空间,所述螺旋管的进水端开口朝向沿所述船体的行进方向设置,所述螺旋管的出水端位于所述槽体的内侧,所述船体设有用于向所述螺旋管的进水端注入絮凝剂的絮凝剂供给机构,所述槽体的周侧开设有多个排水口,所述槽体的周侧设有多个用于遮蔽所述排水口的絮凝物过滤件。

7.通过采用上述技术方案,船体行驶过程中,河流中的水相对船体沿船体行驶方向的反向流动,使河水从螺旋管的进水端进入螺旋管,并从螺旋管的出口端流入槽体内,在此过程中,絮凝剂供给机构将絮凝剂注入螺旋管的进水端,由于河水在螺旋管内螺旋流动,可使河水与絮凝剂之间进行较为充分的混合,从而使河水进入槽体内侧后形成絮凝物,絮凝物在絮凝物过滤件的阻碍下滞留在槽体内,而槽体内的水部分经絮凝物过滤件后排出槽体外,通过使船体在河流中往返行驶,可以就地将河水中的污染物通过絮凝作用捕获到槽体内,从而使河流水质提质增效,使河流中距离污水处理系统较远的区域的河水水质较为易于进行改善提质。

8.可选的,所述螺旋管的进水端与所述槽体的侧壁之间连接有导水件,所述导水件呈漏斗状结构,所述导水件的小端与所述螺旋管的进水端连接。

9.通过采用上述技术方案,通过设置漏斗状的导水件,有利于将更多的水导入螺旋管,从而有利于提高螺旋管内的水压,进而有利于提高絮凝机构的滤水效率。

10.可选的,所述导水件的内凹侧设有多个导向叶,所述导向叶用于迫使水流形成涡流。

11.通过采用上述技术方案,导向叶对进入螺旋管的河水形成涡流,从而有利于提高螺旋管内河水与絮凝剂混合的均匀度。

12.可选的,所述絮凝物过滤件包括滤膜和两层滤网,两层所述滤网共同夹持所述滤膜;所述絮凝物过滤件的下边缘与所述槽体的槽底之间留有尺寸余量。

13.通过采用上述技术方案,絮凝物过滤件主要通过滤膜过滤水中的絮凝物,而滤网则作为滤膜的支撑结构,使滤膜可较好地抵御从螺旋管排出的水流压力。絮凝物过滤件的下边缘与槽体的槽底之间预留尺寸余量,有利于减少槽体内沉淀的絮凝物堵塞滤膜的情况。

14.可选的,所述槽体内设有排水管,所述排水管为立管,所述排水管的下端连接所述槽体的底壁,所述槽体的底壁设有用于连通所述排水管的连通孔,所述排水管的上端低于所述槽体的上开口。

15.通过采用上述技术方案,排水管的下端与槽体底壁连接,且通过连通孔与槽体外侧连通,当槽体的水位达到排水管的上端时,槽体内的水可通过排水管排至槽体外,使槽体的排水速度加大,从而有利于提高槽体的进出水效率,进而提高絮凝机构的絮凝效率;槽体内的絮凝物沉积于槽体的底部,使絮凝物不易随水从排水管的上端漫出。

16.可选的,所述排水管上端插设有调节管,所述调节管与所述排水管之间为间隙配合,所述调节管的上端设有浮力件,所述调节管的上端的周壁开设有若干排水孔。

17.槽体内的水位难免因船体行驶中的起伏和槽体内排水缓急等原因而变化,通过采用上述技术方案,浮力件带动调节管上下移动,使调节管上的排水孔保持在略低于槽体内水位的高度位置,以利于使槽体内的水排出,同时有助于避免过量水直接从排水管直接排出槽体外。

18.可选的,所述槽体底部设有排污泵,所述船体设有沉淀槽,所述排污泵用于向所述沉淀槽内排放絮状沉淀物。

19.通过采用上述技术方案,排污泵将槽体内沉积的絮凝物定期抽至沉淀槽内进行沉淀,使槽体内的絮凝物减少,从而减少絮凝物影响絮凝物过滤件的过滤效率的情况,以及减少絮凝物从槽体内返流至河流中的情况。

20.可选的,所述絮凝机构还包括除垢件,所述除垢件包括三个圆板,所述圆板的直径小于所述螺旋管的内径,三个所述圆板之间两两互相垂直,三个所述圆板的圆心重合,所述除垢件用于清理所述螺旋管的内壁。

21.絮凝剂进入螺旋管后与河水混合产生一定量的絮凝物,螺旋管长期使用后,絮凝物与河水中的脏物难免在螺旋管内壁沉积形成积垢;通过采用上述技术方案,螺旋管经过一定时间的使用后,可将除垢件从螺旋管的进水端投入,使螺旋管内的水流驱使除垢件沿螺旋管内壁滚动排出至槽体内,在此过程中,除垢件的三个圆板对螺旋管的内壁形成刮扫

作用,有利于将螺旋管内的积垢刮除。

22.可选的,所述除垢件连接有悬吊丝线,所述絮凝物过滤件与所述槽体之间可拆卸连接。

23.通过采用上述技术方案,通过设置悬吊丝线,使工作人员可将除垢件悬放于螺旋管的进口端,使除垢件在水流的带动下进入螺旋管内后松开,以尽量避免除垢件掉入河流中的情况。

24.上述任意一项所述的河流水质提质增效装置的使用方法,包括如下步骤:步骤1:利用npd检测器检测河水中的污染物的浓度,根据河流污染物浓度相应浓度的絮凝剂;步骤2:驱动船体在河流中行驶,同时通过絮凝剂供给机构向螺旋管内注入絮凝剂;步骤3:将河流水质提质增效装置处理形成的絮凝物转入污水处理系统中,利用微生物将絮凝物分解。

25.通过采用上述技术方案,利用npd检测河水中国实际的污染物浓度,便于选择相应浓度的絮凝剂;絮凝物转入污水处理系统中进行进行处理,较为便捷。

26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.船体行驶过程中,河水从螺旋管的进水端进入螺旋管,并从螺旋管的出口端流入槽体内,絮凝剂供给机构将絮凝剂注入螺旋管的进水端,使河水与絮凝剂之间进行较为充分的混合,从而使河水进入槽体内侧后形成絮凝物,有利于使河流水质提质增效;2.通过设置漏斗状的导水件,有利于将更多的水导入螺旋管,从而有利于提高螺旋管内的水压,进而有利于提高絮凝机构的滤水效率;3.通过将除垢件从螺旋管的进水端投入,使螺旋管内的水流驱使除垢件沿螺旋管内壁滚动排出至槽体内,在此过程中,除垢件的三个圆板对螺旋管的内壁形成刮扫作用,有利于将螺旋管内的积垢刮除。

附图说明

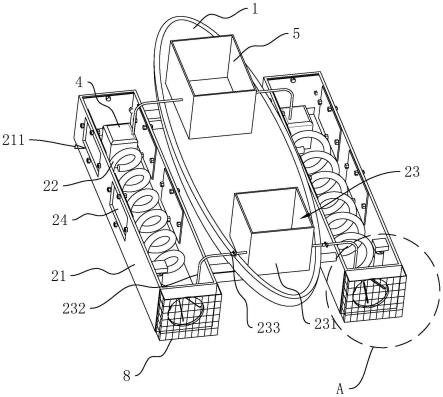

27.图1是本实施例的河流水质提质增效装置的整体结构示意图。

28.图2是图1中a处的局部放大视图。

29.图3是本实施例用于体现排水管结构的剖视图。

30.图4是本实施例的除垢件的结构示意图。

31.图5是本实施例的河流水质提质增效装置的使用方法的流程示意图。

32.附图标记说明:1、船体;2、絮凝机构;21、槽体;211、排水口;212、连通孔;22、螺旋管;24、絮凝物过滤件;25、导水件;26、导向叶;241、滤网;242、滤膜;3、絮凝剂供给机构;31、絮凝剂箱体;32、供料管;33、阀门;4、排污泵;5、沉淀槽;6、除垢件;61、圆板;62、悬吊丝线;63、第一磁体;64、第二磁体;7、螺纹紧固件;71、螺栓;72、螺母;8、格栅网;9、排水管;91、调节管;92、浮力件;93、排水孔。

具体实施方式

33.以下结合附图1-5对本技术作进一步详细说明。

34.本技术实施例公开河流水质提质增效装置及其使用方法。参照图1,河流水质提质增效装置及其使用方法包括用于在河流中行驶的船体1,船体1的两船舷侧分别设有絮凝机构2,絮凝机构2包括槽体21,槽体21用于部分没入水中,槽体21内固定设置有螺旋管22,螺旋管22的螺旋中心线沿的船体1的长度方向设置;螺旋管22的一端设为供河水流入的进水端,另一端设为出水端,螺旋管22的进水端连通槽体21的外侧空间,螺旋管22的进水端开口朝向沿船体1的行进方向设置,螺旋管22的出水端位于槽体21的内侧,船体1内设有用于向螺旋管22的进水端注入絮凝剂的絮凝剂供给机构3,槽体21的周侧开设有多个排水口211,槽体21的周侧设有多个用于遮蔽排水口211的絮凝物过滤件24。

35.船体1行驶过程中,河水从螺旋管22的进水端进入螺旋管22,并从螺旋管22的出口端流入槽体21内,在此过程中,絮凝剂供给机构3将絮凝剂注入螺旋管22的进水端,由于河水在螺旋管22内螺旋流动,可使河水与絮凝剂之间进行较为充分的混合,当河水进入槽体21内侧后形成絮凝物,絮凝物在絮凝物过滤件24的阻碍下滞留在槽体21内,而槽体21内的水部分经絮凝物过滤件24后排出槽体21外。通过使船体1持续在河流中往返行驶,可以将河水中的污染物通过絮凝作用捕获到槽体21内,从而使河流水质提质增效。

36.参照图1,絮凝剂供给机构3包括絮凝剂箱体31,絮凝剂箱体31的下部设有两个供料管32,絮凝剂箱体31通过两个供料管32分别向两个絮凝机构2的螺旋管22注入絮凝剂,两个供料管32分别设有用于控制供料管32开度的锁止阀,锁止阀具体可以是球阀或截止阀等。

37.参照图1,槽体21整体为长方体结构,槽体21的长度方向沿船体1的长度方向设置。螺旋管22的进水端与槽体21的侧壁之间连接有导水件25,导水件25呈漏斗状结构,导水件25的大端连接槽体21的侧壁,且与槽体21外侧空间联通;导水件25的小端连接螺旋管22的进水端。

38.通过设置漏斗状的导水件25,当船体1行驶时,导水件25可将河流中更多的水导入螺旋管22内,从而有利于提高螺旋管22内的水压,进而有利于提高絮凝机构2的滤水效率。

39.参照图1,槽体21设置有导向件的侧壁设为前侧壁,槽体21的前侧壁设有用于拦截漂浮物的格栅网8,格栅网8为半包围结构,格栅网8与槽体21的侧壁之间留有间隙,格栅网8与槽体21的前侧壁之间的间隙的上方设有敞口。

40.参照图2,导水件25的内凹侧设有多个导向叶26,各导向叶26绕导水件25的中心线圆周阵列排列,导向叶26的长度方向与导向件的母线形成一定的夹角,使导向叶26用于迫使水流形成涡流。

41.参照图3,絮凝物过滤件24包括滤膜242和两层滤网241,两层滤网241共同夹持滤膜242,絮凝物过滤件24设置于絮凝物过滤件24的下边缘与槽体21的槽底之间留有尺寸余量。絮凝物过滤件24与槽体21的侧壁之间通过螺纹紧固件7连接,螺纹紧固件7包括螺栓71和螺母72,其中螺母72固定连接于槽体21的外侧面,螺栓71依次穿过絮凝物过滤件24和槽体21的侧壁后与螺母72螺纹连接,使絮凝物过滤件24固定于槽体21的侧壁。

42.槽体21内的絮凝物沉淀于船体1底部,通过使絮凝物过滤件24的下边缘与槽体21底壁之间保留一定的尺寸余量,有利于减少絮凝物堵塞滤膜242的情况。另一方面,絮凝物过滤件24与槽体21之间通过螺纹紧固件7进行可拆卸连接,絮凝机构2经过一定时间使用后,可将絮凝物过滤件24拆下后,经过内外面翻转后安装,从而有利于使槽体21内的水压及

河流中的水流将滤膜242上堵塞的絮凝物冲洗下来。

43.参照图3,槽体21内设有排水管9,排水管9为立管,排水管9的下端连接槽体21的底壁,槽体21的底壁设有用于连通排水管9的连通孔212,排水管9的上端低于槽体21的上开口,当槽体21位于水中时,排水管9的上端略低于槽体21;排水管9上端插设有调节管91,调节管91可使用轻质的塑料管,如低密度聚乙烯管,调节管91与排水管9之间为间隙配合,调节管91的上端固定设置有浮力件92,调节管91的上端的周壁开设有若干排水孔93。

44.通过设置排水管9,当槽体21的水位高于排水管9的上端时,浮力件92在水的浮力作用下带动调节管91上浮,使槽体21内的水可通过位于调节管91上的排水孔93外排,从而有利于提升槽体21的进出水效率,进而提高絮凝机构2的絮凝效率。

45.参照图1,槽体21底部设有排污泵4,船体1内设有沉淀槽5,排污泵4用于向沉淀槽5内排放絮状沉淀物。当槽体21内的絮凝物积蓄较多时,可通过排污泵4将槽体21内的絮凝物集中排入沉淀槽5内,从而减少絮凝物影响絮凝物过滤件24的过滤效率的情况。

46.参照图4,絮凝机构2还包括用于清理螺旋管22内壁的除垢件6,除垢件6包括三个圆板61,圆板61的直径小于螺旋管22的内径,三个圆板61之间两两互相垂直,三个圆板61的圆心重合;除垢件6连接有悬吊丝线62,悬吊丝线62靠近除垢件6的一端设有第一磁体63,除垢件6的中心部位设有用于吸附第一磁体63的第二磁体64。

47.在需要利用除垢件6清理螺旋管22内壁时,可先将槽体21内的絮凝物通过排污泵4尽可能完全排入沉淀槽5内,接着将位于槽体21侧壁的一个或多个絮凝物过滤件24拆下;在此情况下,当船体1行驶时,可使螺旋管22内的水流进一步加速流动。此时,工作人员可将除垢件6利用悬吊线将除垢件6悬吊至导向件附近,使水流将除垢件6带入螺旋管22,当除垢件6移动至螺旋管22内一定深度后,对悬吊线施加瞬时的拉力,使第一磁体63与第二磁体64分离,从而使除垢件6在脱离悬吊线的状态下在螺旋管22内滚动,以刮除螺旋管22内壁的积垢,当除垢件6从螺旋管22内脱出时,可利用预先放置于螺旋管22出水端的网兜捞取。

48.在另外的实施方式中,悬吊丝线62设为固定设置的两条,除垢件6使用时,将其中一条悬吊丝线62随除垢件6放入螺旋管22中,通过水流的带动作用,进入螺旋管22的悬吊丝线62从螺旋管22的出水端伸出后,工作人员分别握持两条悬吊丝线62,使除垢件6在螺旋管22内往复移动刮擦螺旋管22内壁的积垢。

49.本技术实施例还公开了河流水质提质增效装置的使用方法,包括如下步骤:步骤1:利用npd检测器检测河水中的污染物的浓度,根据河流污染物浓度相应浓度的絮凝剂;步骤2:驱动船体1在河流中行驶,同时通过絮凝剂供给机构3向螺旋管22内注入絮凝剂;步骤3:根据槽体21内絮凝物的沉积情况,间歇启动排污泵4,将槽体21底部的絮凝物抽至沉淀槽5内进行沉淀;将沉淀槽5内的絮凝物转入污水处理系统中,利用微生物将絮凝物分解。

50.利用npd检测河水中国实际的污染物浓度,便于选择相应浓度的絮凝剂;絮凝物转入污水处理系统中进行进行处理,较为便捷。

51.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1