一种河流、湖泊水生态系统构建方法与流程

1.本发明涉及水生态修复治理技术领域,尤其是一种河流、湖泊水生态系统构建方法。

背景技术:

2.随着社会经济的发展,相当数量的河流、湖泊的污染程度越来越重,从一定程度上制约了当地的社会经济发展。目前,河流、湖泊水生态修复工程诸多采用引水换水、生态清淤疏浚、曝气充氧、播撒菌剂等工程方法对湖泊水生态进行整治修复,此类方法无法有效的恢复河流、湖泊的自净能力,只能暂时解决水体的污染物,不能从根本上解决河流、湖泊水体的富营养化发展,且易造成河流、湖泊水体二次污染,以上工程方法无法构建一套完整的河流、湖泊生态系统,无法消纳后续进入河流、湖泊的污染物,不能从根本上修复河流、湖泊的自净能力。

技术实现要素:

3.针对上述技术问题,本发明提出了一种河流、湖泊水生态系统构建方法,本水生态系统构建方法弥补了采用单一工程方法治理河流、湖泊水环境的缺陷,注重于构建完整的河流、湖泊水生态,恢复河流、湖泊的自净能力,将前期污染水体防治与建设河流、湖泊自净能力相结合,确保河流湖泊的自净能力能够消纳最后进入河流、湖泊的污染物,使河流、湖泊长期稳定的保持良好的水生态环境。

4.一种河流、湖泊水生态系统构建方法,包括如下步骤,s1、管网普查,对市政合流制管网、分流制管网及支管进行普查,确定管网类型以及是否存在错接、漏接、混接的现象;

5.s2、管网修复,采用局部修复或者整体修复的非开挖修复技术对破损的市政管道进行修复或者更换,并对堵塞管道进行清淤处理;

6.s3、点污染源修复治理,对合流制管网进行分流制改造,针对直排入市政污水管网的民用、商用污水建设专用污水管道,并在专用污水管道的末端设置智能分流井,在与雨水井连通的管道末端设置智能分流井,智能分流井将污染严重水源截留至市政污水管道;

7.s4、面污染源修复治理,针对渔业养殖产生的面源污染,在养殖塘与河流、湖泊的的连接处设置净化带,针对农业和市政道路径流产生的面源污染,在河流、湖泊的沿岸线设置生态草沟和滨湖生态缓冲带;

8.s5、内源治理,内源治理采用底质改良、生态清淤疏浚、引水换水、生态富氧及循环净化中的一种或者多种工程措施;

9.s6、底泥资源化利用,对河流、湖泊底泥干化后进行资源再利用;

10.s7、自净能力培育,自净能力培育的措施包括建立水生植物水下森林系统、滨湖生态缓冲带、生态排口溢流缓冲带、水生植物塘、生态景观浮岛及水生动物食物链;

11.s8、建立长效管理机制。

12.作为上述技术方案的优选,在步骤s1中,管网普查的管道完整性检测采用cctv内

窥摄像检测技术或uv镜管道检测技术。

13.作为上述技术方案的优选,在步骤s2中,管道修复采用的整体修复技术包括紫外光固化法、喷涂法、缠绕法及碎裂法中的一种或者多种。

14.作为上述技术方案的优选,在步骤s3中,对污水处理厂进行扩容处理或者修建临时调蓄池,以增加污水处理厂的处理能力。

15.作为上述技术方案的优选,在步骤s4中,净化带和滨湖生态缓冲带均包括水生植物。

16.作为上述技术方案的优选,在步骤s6中,底泥干化技术采用脱水干化一体化技术。

17.作为上述技术方案的优选,在步骤s4和s7中,水生植物包括挺水植物和沉水植物。

18.作为上述技术方案的优选,水生动物以肉食性和滤食性鱼类为主。

19.作为上述技术方案的优选,在步骤s8中,建立长效管理机制的措施包括建立合理、湖泊水质预警制度、成立专业运营队伍、制定周期性重点区域清淤实施方案及定期清理生长旺盛和枯萎的水生植物。

20.本发明的有益效果在于:

21.本水生态系统构建方法弥补了采用单一工程方法治理河流、湖泊水环境的缺陷,注重于构建完整的河流、湖泊水生态,恢复河流、湖泊的自净能力,将前期污染水体防治与建设河流、湖泊自净能力相结合,确保河流湖泊的自净能力能够消纳最后进入河流、湖泊的污染物,使河流、湖泊长期稳定的保持良好的水生态环境。

附图说明

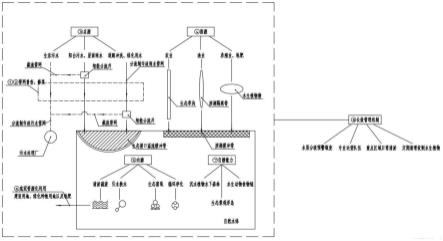

22.图1为本发明的原理图。

具体实施方式

23.下面结合本发明的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

24.如图1所示的一种河流、湖泊水生态系统构建方法,包括如下步骤,s1、管网普查,对市政合流制管网、分流制管网及支管进行普查,确定管网类型以及是否存在错接、漏接、混接的现象;

25.其中,普查内容包括管道摸排、排口溯源、管道检测。市政管网普查首选采用cctv内窥摄像检测系统或uv镜管道检测技术,对原有合流制管道进行详细勘探,检测原有管道是否存在破损,确定破损程度以及破损位置。

26.s2、管网修复,采用局部修复或者整体修复的非开挖修复技术对破损的市政管道进行修复或者更换,并对堵塞管道进行清淤处理;

27.其中,对于破损的市政管道,应根据实际情况选择适宜的管道修复、更换方法,应尽可能采用非开挖修复技术,减少对周边环境的影响,管道非开挖修复技术包含局部修复和整体修复,整体修复技术主要包含紫外光固化法、喷涂法、缠绕法以及碎裂法等;市政管网清淤要根据cctv内窥摄像检测系统调查的数据进行,精确管道泥沙淤积的位置以及数量,制定科学合理的管道清淤技术方案,施工过程中留存系统、完整的过程资料。

28.s3、点污染源修复治理,对合流制管网进行分流制改造,针对直排入市政污水管网的民用、商用污水建设专用污水管道,并在专用污水管道的末端设置智能分流井,在与雨水井连通的管道末端设置智能分流井,智能分流井将污染严重水源截留至市政污水管道;

29.其中,点污染源修复治理只要针对入河、湖排口,包含合流制管网排污口、雨水排口等。

30.针对合流制管网:应尽可能对合流制管网进行分流制改造,在源头上控制生活污水进入河流、湖泊,在无法实施分流制改造的区域,应在末端改造传统固定堰式、槽式、堰槽式截流井,修建智能分流井,将全部生活污水截流至市政污水管网。

31.针对分流制管网:对于生活区域端,应在小区端严格控制雨、污管道的建设,避免错接、漏接、混接,生活污水应建设专用污水管道,阳台污水、屋顶雨水以及小区道路雨水应在接入市政雨水管道前设置智能分流井,截流污染较重的初期雨水至市政污水管网;对于市政道路端,应设置污水管道将洗车用水接入市政污水管网,避免直排入河流、湖泊,造成河流、湖泊污染,针对道路冲洗、绿化用水应分区域或在末端,即入湖排口上游设置智能分流井,控制该部分污染较重的污水进入雨水管网,污染河流、湖泊,此部分污水应截流至市政污水管网,同时也可以收集污染较重的初期雨水,削减入湖污染物总量。

32.针对点源的控源截污改造还应考虑市政污水管网的输送能力以及污水处理厂的处理负荷,若市政污水管网输送能力以及污水处理厂的处理负荷足够容纳截流的污水,则应全部截流进行处理,若无法承受截流的污水,首先应考虑对市政污水管网以及污水处理厂扩容,若市政污水管网以及污水处理厂现阶段无法扩容,则应修建调蓄池,或者采取“调蓄池+在线处理设施”模式,暂时储存或处理截流的污水。“调蓄池+在线处理设施”模式应在确定污水处理厂在任何时段都无法处理截流的污水的情况下实施,否则应将暂时储存在调蓄池内的污水分时、错峰的输送至污水处理厂处理。

33.s4、面污染源修复治理,针对渔业养殖产生的面源污染,在养殖塘与河流、湖泊的的连接处设置净化带,针对农业和市政道路径流产生的面源污染,在河流、湖泊的沿岸线设置生态草沟和滨湖生态缓冲带;

34.其中,面污染源修复治理主要针对渔业、农业以及市政道路径流形成的面源污染,该类污染范围较广,无法逐点治理,应针对整个河流、湖泊岸线整治。对于渔业养殖,应在养殖塘与河流、湖泊连接处设置净化带,净化带主要有水生植物组成,辅助以曝气设备,削减进入河流、湖泊的污染物;针对农业污染,应沿岸线设置生态草沟、滨湖生态缓冲带,削减进入河流、湖泊的污染物;针对市政道路径流污染,设置滨湖生态缓冲带、面源溢流缓冲带等,削减进入河流、湖泊的污染物。

35.s5、内源治理,内源治理采用底质改良、生态清淤疏浚、引水换水、生态富氧及循环净化中的一种或者多种工程措施;

36.其中,内源治理的工程措施主要有底质改良、生态清淤疏浚、引水换水、生态富氧以及循环净化等。底质改良主要是采取投加底质改良剂调理底泥,改变底泥的理化性质,改善河流、湖泊底泥的性状,增强河流、湖泊底泥系统的可持续性,同时底泥污染物释放速率;生态清淤疏浚技术是解决底泥污染最直接有效的方式,能快速削减河流、湖泊积累的污染物,是目前内源治理的主要手段之一,一般采用环保绞吸式挖泥船+淤泥脱水干化一体化处理技术,保留20-30cm原生底泥,保证原有底泥微生物的平衡,且为后期水生植物,特别是沉

水植物种植提供基质;引水换水工程的基本理论在于利用大型河流、湖泊自净能力强、水资源丰富水质较好的特点,稀释受污染河流、湖泊的污染物浓度,或将受污染水体的污染物转移至大型河流、湖泊,利用大型河流、湖泊的特点,逐步消纳污染物。

37.s6、底泥资源化利用,对河流、湖泊底泥干化后进行资源再利用;

38.其中,河流、湖泊底泥主要是对干化后的底泥进行资源再利用。目前,常见的底泥干化技术主要为自然干化、淤泥固化、真空预压以及脱水干化一体化技术,其中以脱水干化一体化技术适用范围最广,其脱水干化效果好、系统集成度高、环境污染小,相比于其他方式,底泥资源化利用程度更高,其干化后的底泥可用作建设用地、绿化种植用地以及堆肥等。

39.s7、自净能力培育,自净能力培育的措施包括建立水生植物水下森林系统、滨湖生态缓冲带、生态排口溢流缓冲带、水生植物塘、生态景观浮岛及水生动物食物链;

40.其中,自净能力培育主要包含水生植物系统的构建以及水生动物食物链的构建。水生植物系统主要包含水生植物水下森林系统、滨湖生态缓冲带、生态排口溢流缓冲带、水生植物塘、生态景观浮岛等,水生动物食物链主要包含草食性鱼类、肉食性鱼类以及螺类、蚌类等。

41.水生植物主要包含挺水植物以及沉水植物。水生植物选用净污能力强、易培育的品种,挺水植物选择黄菖蒲、常绿水生鸢尾以及香菇草等品种,沉水植物选用四季苦草、黑藻、金鱼藻等等品种;水生动物则按照肉食性以及滤食性鱼类为主,草食性鱼类、螺类以及蚌类为辅的原则进行选择,例如肉食性以及滤食性鱼类可选择乌鳢、鲢鳙、鲶鱼等,草食性鱼类螺类以及蚌类应选择当地鱼种,严禁引进外来物种。

42.s8、建立长效管理机制。

43.其中,河流、湖泊水生态长效管理机制的构建是一个综合性、持续性的工作,水生态的维护运营至关重要,因此,针对水生态的构建及维护管理应注意:建立河流、湖泊水质预警制度,建立水环境在线监测系统,监测河流、湖泊内常规指标,例如cod、总氮、氨氮、总磷以及叶绿素等,对于恶化的指标,应尽快查明原因,采取针对性的应急措施;成立专业运营队伍,建立湖泊水体日常水质巡查制度,清理水面漂浮物,保持水面清洁;制定周期性重点区域清淤实施方案,在入湖排口等重点区域周期清理沉积的杂物;定期清理、收割生长旺盛、枯萎的水生植物。

44.另外,针对河流、湖泊水生态的构建,应注意前期资料的完整性、时效性,资料应准确无误的反应该河流、湖泊的现状情况,应注意:

45.1、对目标河流、湖泊的水生态系统进行调查,明确目标湖泊内、外源污染源及水生动植物现状,调研内、外源污染位置、污染物浓度及数量、水生动、植物的比例;

46.2、因时制宜、因地制宜的提出适合该河流、湖泊的水生态构建方案;

47.3、对目标河流、湖泊编制专项实施方案,对大中型河流、湖泊实施分区域施工,小型河流、湖泊根据实际情况确定是否需要分区域施工。

48.以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1