一种基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统的制作方法

1.本实用新型属于环境工程技术领域,涉及一种湖塘湿地系统,尤其是涉及一种基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统。

背景技术:

2.湿地是城市最重要的天然海绵体,具有蓄水、保水和净水功能。随着工业化、城市化的快速发展,城市河湖、湿地被严重侵占,使城市的排洪和雨洪调蓄能力大大降低。城市湖塘等小微水体的原生水生生态系统遭到破坏,水体自净能力丧失,水生物栖息地流失,引发更加严重的生态安全问题,逐渐成为制约经济社会可持续发展的瓶颈。

3.城市高密度建成区往往人口密度大、住宅区密集、工业企业分布广泛、城市化程度较高,所产生的点、面源污染无疑给城市水体生态环境带来了极大的负担。通过构建城市湿地,唤醒城市湖塘的自我调节机能,对于消除城市黑臭水体、改善环境生态质量,提升城市形象,具有重要的经济、社会和生态意义。

4.城市湖塘湿地建设是城市水环境综合整治的重要环节,然而,目前城市湖塘湿地系统建设仍存在以下亟待解决的问题:1)、城市湖塘多为雨源性水体,由于缺乏水系连通,相对孤立,其水源过度依赖自然降水。水资源补充存在明显的季节性差异,湖体缺乏丰枯调蓄能力,尤其在旱季生态流量较难保障,水生态环境容量严重不足。2)、在大力建设分流制市政管网系统的背景下,虽雨水收集体系已逐步完善,但高密度建成区雨水面源污染问题仍是影响雨源性湖塘水体生态健康的重要威胁。3)、湖体本身相对封闭,水动力条件差,与周边水系独立存在,无法形成区域、流域尺度的“活水循环”,制约着城市黑臭水体的全面消除。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于,针对现有技术中存在的不足,提供一种基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统。

6.为此,本实用新型的上述目的通过如下技术方案实现:

7.一种基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统,其特征在于:所述基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统包括沿水流方向依次布置的多路进水系统、净化系统、修复系统以及补水系统;

8.所述多路进水系统包括处于湖塘周边的海绵场地雨水汇流区域、分流制高密度建成区和污水处理厂,所述多路进水系统用于为城市湖塘湿地提供稳定持续的供水;

9.所述净化系统用于对来自多路进水系统的水进行净化处理;

10.所述修复系统用于结合净化系统的出水对湖塘湿地内生态环境进行修复处理;

11.所述补水系统位于湖塘湿地的出口处,所述补水系统用于将经过净化系统、修复系统处理后的出水补充至河道或者沟渠。

12.在采用上述技术方案的同时,本实用新型还可以采用或者组合采用如下技术方

案:

13.作为本实用新型的优选技术方案:所述基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统还包括监控系统和应急系统;

14.所述监控系统包括多个水质监测探头,所述水质监测探头分别布置在净水系统、修复系统以及补水系统的进出水区域以用于对湖塘湿地系统内的水质进行实时监测;

15.所述应急系统在监控系统监测到湖塘湿地内水质超标时开启,所述应急系统用于对湖塘湿地内水质进行内循环和曝气处理。

16.作为本实用新型的优选技术方案:所述应急系统包括内循环泵、内循环管和曝气装置,所述内循环泵与内循环管相连通,所述内循环泵、内循环管用于将修复系统内的水流抽提至净化系统内。

17.作为本实用新型的优选技术方案:所述多路进水系统包括沉沙池和弃流井;

18.所述沉沙池经雨水收集管分别与海绵场地雨水汇流区域、弃流井相连通,所述沉沙池经雨水进水管与净化系统相连通;

19.所述弃流井经雨水收集管与分流制高密度建成区相连通,所述弃流井经弃流管与污水处理厂相连通,所述污水处理厂与分流制高密度建成区经污水收集管相连通,所述污水处理厂经尾水管与净化系统相连通。

20.作为本实用新型的优选技术方案:所述净化系统包括沿水流方向依次布置的梯级跌水净化湿地、沉水植物区以及生态砾石滤床;

21.所述梯级跌水净化湿地、沉水植物区以及生态砾石滤床依次形成净化与过滤处理。

22.作为本实用新型的优选技术方案:所述梯级跌水净化湿地包括沉砂池进水管、松木桩、配水渠以及生态滤床,所述沉沙池进水管的一端与多路进水系统内的沉沙池相连通,所述沉沙池进水管的另一端与梯级跌水净化湿地内配水渠相连通,所述生态滤床由石笼网箱和布置在石笼网箱内的生态填料组成,所述松木桩布置在配水渠与生态滤床的生态填料之间的位置以形成过滤。

23.作为本实用新型的优选技术方案:所述生态砾石滤床由夯实土、碎石垫层、厚石笼网箱、砾石基质层以及挺水植物构成,所述生态砾石滤床的顶面布置为位于水面以下以使得水流通过生态砾石滤床由净化系统流入修复系统中。

24.作为本实用新型的优选技术方案:所述修复系统包括位于修复系统内的沉水植物区和深潭生境区;所述沉水植物区用于种植沉水植物,所述深潭生境区位于湖塘湿地的底部并设置1:5-1:10放坡,所述深潭生境区内种植沉睡植物。

25.作为本实用新型的优选技术方案:所述补水系统由生态砾石滤床出水区、提升泵、补水管构成;所述补水系统用于将经过净化系统、修复系统的出水经提升泵和/或补水管连通至河道或者沟渠以实现对雨水与污水厂尾水的有效再利用。

26.本实用新型提供一种针对分流制城市高密度建成区湖塘湿地系统,以分流制排水系统为基础,通过多路进水系统、净化与修复系统、监测与循环系统以及生态补水系统,保障水源的同时实现“工程水”向“生态水”的真正转变,有效提高封闭式城市湖塘湿地的水循环动力条件,削减控制湖塘库面面源污染,恢复城市雨源性湖塘的自然生态属性,使其成为城市面源污染治理及再生水利用的关键环节。具体地,具有如下有益效果:

27.(1)、以分流制体系为基础,配合海绵设施、弃流井等,提出了由海绵场地净雨水、高密度建成区洁净雨水与污水处理厂尾水组成的多路进水系统,通过汛期与非汛期进水模式的切换,有效保障了湖塘湿地的持续稳定的“源头活水”,为城市湖塘水生态健康修复奠定了基础。

28.(2)、以高密度建成区弃流雨水、污水处理厂尾水等“工程水”为水源,通过湿地净化、修复、补水系统,向周边水系进行生态补水,保障周边水系生态流量,实现“工程水”向“生态水”的本质转变,从而实现雨源性水系“活水循环”。

29.(3)、提出了由净化、修复、监控、应急系统为主体的城市湖塘湿地系统,调蓄净化周边雨水资源,进一步保障和提升污水处理厂尾水水质,恢复生态系统多样性。

附图说明

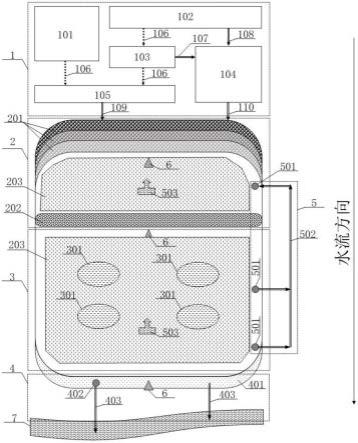

30.图1为本实用新型所提供的基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统的平面布置图;

31.图2为梯级跌水净化湿地剖面图;

32.图3为松木桩与厚石笼网箱的平面图;

33.图4为松木桩与厚石笼网箱的断面图;

34.图5为生态砾石滤床的断面图;

35.图6为生态砾石滤床的横截面图;

36.图7为深潭生景区的布置示意图;

37.图中:1-多路进水系统;2-净化系统;3-修复系统;4-补水系统;5-应急系统;6-监控系统;7-沟渠与河道;101-海绵场地雨水汇流区域;102-分流制高密度建成区;103-弃流井;104-污水处理厂;105-沉砂池;106-雨水收集管;107-弃流管;108-污水收集管;109-雨水进水管;110-尾水管;201-梯级跌水净化湿地;202-生态砾石滤床;203-沉水植物区;301-深潭生境区401-生态砾石滤床出水区;402-提升泵;403-补水管;501-内循环泵;502-内循环管道;503-曝气装置;2011-沉砂池进水管;2012-松木桩;2013-配水渠;2014-生态滤床;2015-厚石笼网箱;2021-挺水植物。

具体实施方式

38.参照附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细地描述。

39.一种基于分流制的城市高密度建成区湖塘湿地系统,包括多路进水系统1、净化系统2、修复系统3、补水系统4、监控系统6和应急系统5;

40.多路进水系统1能够为城市湖塘湿地稳定持续地提供净水,包括湖塘周边海绵场地雨水汇流区域101、分流制高密度建成区102、弃流井103、污水处理厂104、沉砂池105及配套雨水、污水管线(包括雨水收集管106、弃流管107、污水收集管108、雨水进水管109和尾水管110);

[0041]“多路进水”分别来自于湖塘周边海绵场地雨水汇流区域101的洁净雨水汇流、分流制高密度建成区102的洁净雨水及污水处理厂104的尾水;

[0042]

湖塘周边海绵场地雨水汇流区域101的洁净雨水通过湖塘湿地周边海绵场地的滞水、蓄水、净水功能自然汇流得到,海绵设施可根据径流总量控制目标及地形地貌、绿化率

等要求设置,流经该部分区域的雨水属洁净雨水;

[0043]

分流制高密度建成区102的洁净雨水通过分流制高密度建成区的雨水管网收集,并经弃流井对初期雨水进行弃流后得到;

[0044]

弃流井103将初期雨水弃流至弃流管107并流至污水处理厂104从而控制初期雨水冲刷高密度建成区下垫面所形成的面源污染;

[0045]

湖塘周边海绵场地雨水汇流区域101的洁净雨水与分流制高密度建成区102的洁净雨水通过雨水收集管106汇入沉砂池105进行初步停留,通过物理沉降等预处理后进入湿地净化系统2;

[0046]

污水处理厂104的尾水为城市高密度建成区污水及初期雨水通过污水处理厂净化后的尾水,由污水处理厂104的尾水管110排出后直接进入湿地净化系统2;

[0047]

多路进水系统1在汛期开启雨水进水模式,在非汛期开启尾水补水模式。雨水进水模式开启时,尾水补水管关闭,湿地系统进水为汇水范围内的雨水,一部分雨水通过湖塘周边的海绵场地汇流直接进入沉砂池105;另一部分雨水于高密度建成区雨水管收集后首先进入弃流井103,弃流井103将初期雨水弃流至污水管道,其余的洁净雨水汇入沉砂池105。经过沉砂池105预处理后的雨水随后进入湿地净化系统2。当非汛期雨水量不足以满足湿地循环条件时,开启尾水补水模式,此时打开尾水补水管,由污水处理厂104处理后的尾水直接排入湿地净化系统2。

[0048]

净化系统2包括梯级跌水净化湿地201、生态砾石滤床202与沉水植物区203;

[0049]

梯级跌水净化湿地201主要包括沉砂池进水管2011、松木桩2012、配水渠2013、生态滤床2014等组成。

[0050]

沉砂池进水管2011一端连接多路进水系统1中的沉砂池,另一端连接梯级跌水净化湿地201中的配水渠2013。

[0051]

配水渠底2013部分别由夯实回填土、夯实厚黏土、土工布、厚砾石层构成;

[0052]

生态滤床2014由厚石笼网箱2015与生态填料构成,石笼网箱呈拼接组成,石笼网箱内置

ø

80-120的砾石,生态填料由不同粒径的沸石、火山岩、砾石以1:1:1混合构成,填料经过筛选、清水冲洗保证填料含泥量≤1%。

[0053]

松木桩2012设置于每组石笼网箱配水渠与填料侧中间位置,生态石笼区角落位置放置不规则石笼网箱或块石叠放,与石笼网箱形成封闭区域。

[0054]

生态砾石滤床202由夯实土、碎石垫层、厚石笼网箱2015、砾石基质层与挺水植物2021构成,生态砾石滤床202顶面应设置于水面以下,水流通过生态砾石滤床202由净化系统2流入修复系统3中。

[0055]

厚石笼网箱2015内置

ø

80-120的砾石,其与岸边填充

ø

100-200的卵石行成接驳区域。

[0056]

沉水植物区203进行基质改良,湖塘底面清淤后铺设100 mm厚

ø

3-5碎石+中粗砂1:1混合层作为沉水植物种植层。水下底层光照强度大于表面光照强度的1%。选择根系发达的当地天然湿地中存在的具有较强耐污能力的植物,如矮生苦草、马来眼子菜等。植物采用袋苗栽植,栽种时不能施肥,以免污染水质。

[0057]

修复系统3主要有沉水植物区203组成与深潭生境区301组成。

[0058]

深潭生境区301于湖塘底部设置1:5-1:10放坡,同样种植沉睡植物,可为喜好深水

环境的鱼类提供贴近自然的多样化生境条件。

[0059]

补水系统4由生态砾石滤床出水区401、提升泵402、补水管403构成,位于湖塘湿地系统的出口处,用于将经过净化系统2、修复系统3的出水通过自流或水泵提升等手段补充至附近自然河道或沟渠7,从而实现对雨水与污水厂尾水的有效再利用。

[0060]

监控系统6是由设置在湖塘湿地系统中的水质监测探头组成,探头分别设置在净化系统2、修复系统3及补水系统4的进出区位置,用于对湿地系统的水质进行实时监测。若湿地系统内水质超出预期要求则发出预警,并开启应急系统5。

[0061]

应急系统5由内循环泵501、内循环管502、曝气装置503组成,应急系统5根据监控系统6的预警信息进行控制。当湖塘湿地水质超标时,一方面开启内循环泵501,通过内循环管502将湿地修复系统3中的水抽提至净化系统2,实现水体内循环;另一方面,开启湖底曝气装置503,提高湖体自身净化能力。

[0062]

上述具体实施方式用来解释说明本实用新型,仅为本实用新型的优选实施例,而不是对本实用新型进行限制,在本实用新型的精神和权利要求的保护范围内,对本实用新型作出的任何修改、等同替换、改进等,都落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1