一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统的制作方法

本技术涉及污水处理领域,尤其是一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统。

背景技术:

1、目前综合管廊内污水压力管道低点排泥设计还是参照给水管道设置排泥阀(井)排泥,理论上,污泥的处理方法是采用移动式潜污泵提升至附近重力污水检查井或污水处理厂进行处理。根据工程实践经验,有污水压力管道路段多数未敷设污水重力管道,且距离污水处理厂较远,故在综合管廊中污水排泥管直接排入廊内集水坑中,由潜水排污泵抽排至雨水管道直排自然水体,水质无法达到排入城镇下水道的排放标准。随着《室外排水设计标准》(gb50014-2021)的实施,第3.3.6条规定,城镇已建有污水收集和集中处理设施时,分流制排水系统不应设置化粪池。因此,由于综合管廊内排放的污水所含cod(化学需氧量)、ss(悬浮物)等指标含量更高,需要处理达标后再行排放,实现污泥减量化、稳定化、无害化的处理过程。

2、现有污水净化排泥主要通过将污水排入调节池中,向调节池中添加药物调节合适的ph值,然后将调节池中的污水通过格栅或滤网过滤后,抽至厌氧池做第二级处理,然后进入好氧池内,通过膜生物反应器对污水进行第三级处理,达到净化。期间通过风机不断往调节池与好氧池内充入氧气促进反应。虽然该污水处理系统也能达到净化污水的标准,但是该系统所需的结构比较复杂,所需投入的成本较高,工艺不好把控,不适用于设置在综合管廊内使用。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于解决现有污水处理设施设置数量的限制,导致综合管廊内污水达标排放不便的问题,提供一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,以解决污水压力管长期运行产生的大量沉积污泥直排水体问题,不仅结构简单,投入成本低,而且排放的水质能够达到或接近排放标准,还能实现污水压力管排泥智能化。

2、为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

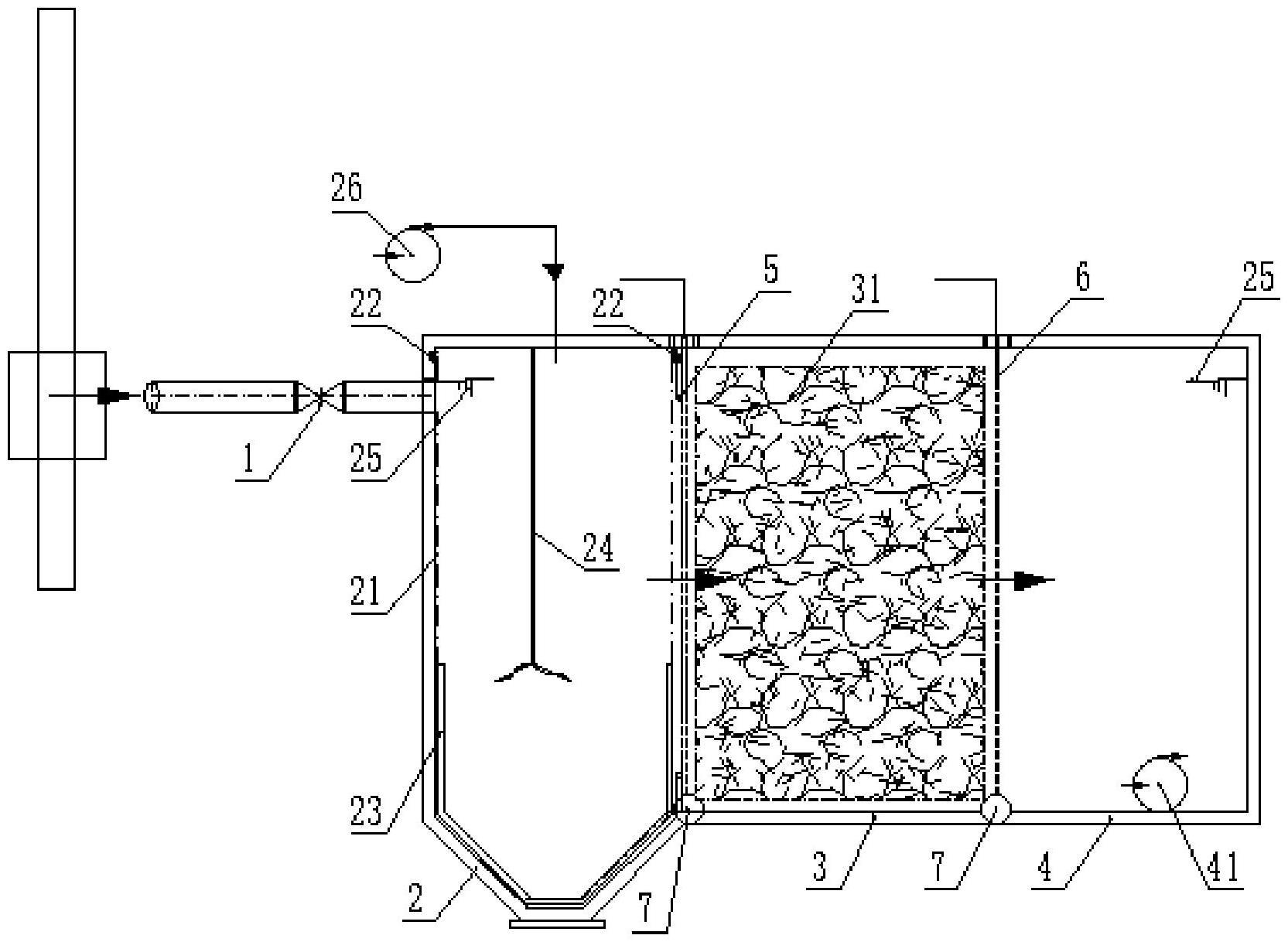

3、本实用新型公开了一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其远程控制端以及包括依次连接的电磁排泥阀、污水浓缩单元、污水处理单元和后排放单元。所述污水浓缩单元和污水处理单元之间设置有第一超滤膜,污水处理单元和后排放单元之间设置有第二超滤膜。所述污水浓缩单元上外置有用于水流驱动力源的驱动泵和添加磁絮凝剂的加药泵,所述污水浓缩单元内设置有可拆卸的滤网;所述滤网上设置有动态膜;所述污水处理单元内设置有若干吸附材料;所述后排放单元内设置有排放泵;所述电磁排泥阀、驱动泵、加药泵和排放泵均与远程控制端连接控制。

4、进一步地,所述污水浓缩单元上端设置有若干挂钩,所述滤网铺设于整个污水浓缩单元的内表面,滤网上端与挂钩相连接。

5、进一步地,所述污水浓缩单元设置成泥斗型;所述动态膜设置于污水浓缩单元泥斗型结构的下半部分。所述滤网上的动态膜的孔径为95-105um。

6、进一步地,所述污水浓缩单元上还设有电动搅拌器。

7、进一步地,所述污水浓缩单元的上端设置有液位传感器。

8、进一步地,所述第一超滤膜和第二超滤膜均为pvdf帘式膜或pvdf平板膜;所述第一超滤膜的孔径小于100nm,所述第二超滤膜的孔径小于50nm。

9、进一步地,所述污水处理单元底部设置有用于固定第一超滤膜和第二超滤膜的磁吸杆,第一超滤膜和第二超滤膜底部设置有金属固定壳,金属固定壳与磁吸杆吸合固定。

10、进一步地,所述吸附材料为活性炭包;所述活性炭包外部密封包裹有纱布。

11、进一步地,排放泵为潜水泵,所述潜水泵的排出端与雨水管网或水系连通。

12、进一步地,所述加药泵与磁絮凝剂添加桶相连接。

13、本实用新型的有益之处为:

14、1、本实用新型通过污水浓缩单元对污水进行絮凝、沉淀、初步过滤后,将污泥进行截留,通过第一超滤膜进行膜滤进入污水处理单元进行吸附以及第二超滤膜的膜滤后,对污泥中细菌及病毒存在一定的截留作用,达标后流入后排放单元,经排放泵提升排放至就近的雨水管网或水系中。污水通过污水压力管排泥系统处理后,解决了污水压力管长期运行产生的大量沉积污泥直排水体问题,同时排放出来的水质达到或接近排放标准,对下游水体环境具有保护作用。整体上,结构简单,投入成本低,适用于对体积空间有限制的综合管廊中。

15、2、本实用新型的电磁排泥阀、驱动泵、加药装置、排放泵与远程控制端连接实现自动化控制。结合综合管廊用电、通信等便利性设施、检修智能化,完善综合管廊“神经网络”设计,实现地下管线智能化、便捷化使用与养护;对综合管廊运维管养实现智能化、便捷化提供一定的价值。

技术特征:

1.一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:包括远程控制端以及依次连接的电磁排泥阀、污水浓缩单元、污水处理单元和后排放单元;所述污水浓缩单元和污水处理单元之间设置有第一超滤膜,污水处理单元和后排放单元之间设置有第二超滤膜;所述污水浓缩单元上外置有用于水流驱动力源的驱动泵和添加磁絮凝剂的加药泵,所述污水浓缩单元内设置有可拆卸的滤网;所述滤网上设置有动态膜;所述污水处理单元内设置有若干吸附材料;所述后排放单元内设置有排放泵;所述电磁排泥阀、驱动泵、加药泵和排放泵均与远程控制端连接控制。

2.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述污水浓缩单元上端设置有若干挂钩,所述滤网铺设于整个污水浓缩单元的内表面,滤网上端与挂钩相连接。

3.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述污水浓缩单元设置成泥斗型;所述动态膜设置于污水浓缩单元泥斗型结构的下半部分;所述滤网上的动态膜的孔径为95-105um。

4.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述污水浓缩单元上还设有电动搅拌器。

5.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述污水浓缩单元的上端设置有液位传感器。

6.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述第一超滤膜和第二超滤膜均为pvdf帘式膜或pvdf平板膜;所述第一超滤膜的孔径小于100nm,所述第二超滤膜的孔径小于50nm。

7.根据权利要求6所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述污水处理单元底部设置有用于固定第一超滤膜和第二超滤膜的磁吸杆,第一超滤膜和第二超滤膜底部设置有金属固定壳,金属固定壳与磁吸杆吸合固定。

8.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述吸附材料为活性炭包;所述活性炭包外部密封包裹有纱布。

9.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述排放泵为潜水泵,所述潜水泵的排出端与雨水管网或水系连通。

10.根据权利要求1所述的应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,其特征在于:所述加药泵与磁絮凝剂添加桶相连接。

技术总结

本技术涉及污水处理领域,公开了一种应用于综合管廊的污水压力管排泥系统,包括远程控制端以及依次连接的电磁排泥阀、污水浓缩单元、污水处理单元和后排放单元。污水浓缩单元和污水处理单元之间设置有第一超滤膜,污水处理单元和后排放单元之间设置有第二超滤膜。污水浓缩单元上外置有驱动泵和加药泵。污水浓缩单元内设置有可拆卸的滤网。滤网上设置有动态膜。污水处理单元内设置有若干吸附材料。后排放单元内设置有排放泵。电磁排泥阀、驱动泵、加药泵和排放泵均与远程控制端连接控制。本技术既可以使排放的水质达到或接近排放标准,还能实现污水压力管排泥智能化,解决污水压力管长期运行产生的大量沉积污泥直排水体问题。

技术研发人员:罗姝清,关广禄,邹小岚,曾宁,林金樽

受保护的技术使用者:厦门中平公路勘察设计院有限公司

技术研发日:20230116

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!