微流体介电泳液滴提取的制作方法

微流体介电泳液滴提取

1.相关申请的交叉引用

2.本技术要求2019年4月30日提交的美国专利申请号16/399,439的优先权和利益,该申请的内容通过引用以其整体并入本文。

技术领域

3.本发明整体涉及一种用于在微流体环境中将液滴与乳液分离的方法和设备。

背景技术:

4.微流体系统可在输送、控制和操控微小流体量方面提供一系列有利的特征。例如,对于生物、化学和生化分析,在微流体设备中连续不互溶油相中承载的微米级(或更小)水性液滴相比于单相系统具有许多优势。具体来说,单独液滴形成分离和隔离的隔间以用于在皮升到纳升的体积中执行化学和生物反应而不会稀释和交叉污染。此外,许多表征技术(包括但不限于基于荧光的技术)已被开发用于高通量和灵敏的液滴内容物分析。因此,微液滴可被广泛应用于各种重要的应用。

5.液滴本质上是分离和隔离的隔间的事实对于许多应用来说是优势,然而其对于其他应用来说可能是障碍。液滴的隔离性质使得传统的连续流单相微流体系统无法直接在物理上获得液滴的内容物。例如,某些连续流分析技术,诸如质谱(ms)、液相色谱(lc)、毛细管电泳(ce)和组合方法(诸如lc-ms)不能直接与基于液滴的系统集成,因为在不引入周围的不互溶油相的情况下无法获得液滴内容物,该油相与所述技术不兼容。

6.为了解决这个问题,需要一种技术,其可提取一系列液滴的内容物,将它们分别排空到与下游分析技术兼容的(水基的)载流体的近侧流动流中,并以与传统连续流微流体设备兼容的方式执行此操作。为实现这一点,先前的尝试采用两个近端共流通道,一个通道包含液滴乳液,另一个通道包含与下游工作流兼容的(水性)流体流。通道由矩形区域连接,该区域保持在通道之间稳定的流动分界面(flow-boundary)并在该连接区域上施加均匀电场。电场诱导电聚结力,该电聚结力诱导液滴从乳液通道移动到水性通道,其中液滴与水性流体合并,有效地在新流中排空其内容物,并留下载体油。

7.虽然该先前尝试证明了液滴内容物转移到连续流动流中,但这是基于相对较弱的电流体动力学效应(称为电聚结),该效应由施加在两个共同流动的近侧流体通道之间的区域的均匀电场驱动。电聚结通常用于通过在构成乳液的液滴之间生成相对吸引力来打破乳液。这通过在乳液上施加均匀电场来实现,其中乳液包含嵌入非导电不互溶流体(通常是油)中的导电液滴或可高度极化液滴。液滴将响应于外加场而产生电偶极矩,其中诱导矩相对于场方向对准。在液滴中诱导的偶极矩彼此相互作用,并且由于它们的协调取向,它们经历彼此的相对吸引力。液滴对所经历的净电聚结力f

e-c

具有偶极-偶极形式,

8.9.其中,εm是连续油介质的介电常数,a和b是两个液滴的半径,ρ是其中心之间的距离,e0是电场强度。针对弱偶极-偶极相互作用存在快速(~ρ-4

)下降。对于由先前尝试利用的几何结构,电聚结动力学略有不同,因为施加的均匀电场旨在致使水性液滴被吸引(合并)到(大)水通道。在这种情况下,水的导电通道作为均匀施加的电场的终端电极(termination electrode)。对于这种配置,在液滴上生成的电聚结力是液滴与其镜像液滴(水通道表面后方的镜像位置处)之间的偶极-偶极吸力。通过将方程1修改为以下来建立液滴与水通道之间的净吸引电聚结力

[0010][0011]

其中,d是液滴的中心和水通道的边缘之间的距离。需注意,作为电聚结效应的基础的已经较弱的电偶极-偶极力由于水通道的几何结构和对生成力的镜像偶极电荷的有效“距离倍增”而被削弱。

[0012]

由于通过电聚结效应产生的弱力,将液滴与水性通道的聚结需要较大电场强度(~107v/m);并且对于常规微流体芯片的典型尺寸,将需要1.5~3.0kv的外加电压。

[0013]

w02009050512a2讨论了微流体系统并且更具体地讨论了用于访问乳液流中的微液滴内容物的方法和设备。在微流体系统中访问乳液的液滴内容物的方法中,该方法包括:使乳液沿着连续的非乳液的水性流体流流动以提供所述乳液和所述水性流体流之间的分界面;以及在实施方式中,跨所述分界面施加电场和磁场中的一者或两者以改变所述乳液的所述液滴的轨迹,以致使所述液滴与所述水性流体流聚结;以及访问所述第二流中的所述液滴的所述内容物。

[0014]

从实际实施的角度来看,有益的是基于更强大和更有效的电流体动力学效应的装置,从而允许显著减小所需的场和电压。这将使液滴转移动力学的实施成本更低、更安全和更简单。因此,需要一种从乳液中提取液滴的改进系统。

技术实现要素:

[0015]

作为本发明的一个方面,提供了用于在微流体环境中分离乳液的液滴的方法。所述方法通常包括使包含非水性介质中的水性液滴的乳液流过第一微流体通道,以及使水性介质流过所述第一微流体通道旁边的第二微流体通道。所述方法还包括使所述乳液经受非均匀电场梯度,使得所述水性液滴从所述乳液分离并经由设置在所述第一微流体通道和所述第二微流体通道之间的连接区域进入所述水性介质。

[0016]

作为本发明的另一个方面,提供用于在微流体环境中分离乳液的液滴的微流体设备。所述设备通常包括流动单元,所述流动单元包括:第一微流体通道,所述第一微流体通道包括用于使第一流体流过所述流动单元的第一微流体入口通道和第一微流体出口通道;以及第二微流体通道,所述第二微流体通道包括用于使第二流体流流过所述流动单元的第二微流体入口通道和第二微流体出口通道。在操作中,所述微流体设备被构造为在所述流动单元中在所述第一流体和所述第二流体之间形成分界面。所述微流体设备还包括:第一电极,所述第一电极位于所述第一微流体通道处;以及第二电极,所述第二电极位于所述第

二微流体通道处,处于所述分界面的相对于所述第一电极的相反侧,其中所述第一电极和所述第二电极被构造为产生非均匀电场梯度。

[0017]

本发明方法和装置的这些和其他特征和优点将从下面结合所附权利要求的详细描述中变得明显。

附图说明

[0018]

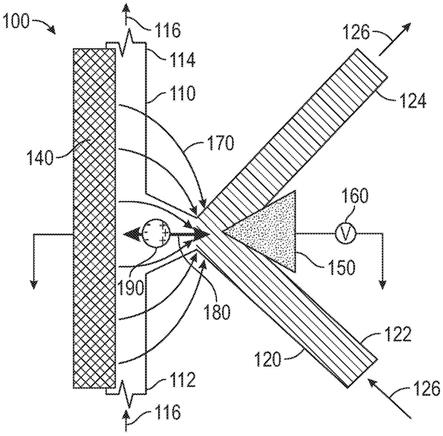

图1是根据代表性实施方式的微流体设备的示意图。

[0019]

图2是示出图1的微流体设备的各尺寸的示意图。

[0020]

图3是根据代表性实施方式的微流体设备的示意图。

[0021]

图4是示出图3的微流体设备的各尺寸的示意图。

[0022]

图5a和图5b是示出图1的微流体设备的电场和电场梯度计算的图形曲线图。

[0023]

图6a、图6b和图6c是根据图1的示意图制造的微流体设备的显微照片,并且示出了在没有施加电压的情况下通过微流体设备的液滴的进程。

[0024]

图7a、图7b和图7c是根据图1的示意图制造的微流体设备的显微照片,并且示出了在施加电压的情况下通过微流体设备的液滴的进程。

[0025]

根据下文的详细描述,结合附图,可以更好地理解本发明的教导。特征不一定按比例绘制。在实际情况下,相似的参考数字表示相似的特征。

具体实施方式

[0026]

应当理解,本文所使用的术语仅用于描述特定实施方式的目的,并且非旨在限制。所定义的术语是是对通常理解的定义术语的技术和科学含义的补充,并且在本发明所属的技术领域中被接受。

[0027]

如本文所使用的,除了其通常含义之外,术语“基本”或“基本上”意味着在本领域普通技术人员可接受的范围或程度内。

[0028]

如本文所使用的,术语“大致”("approximately")和“约”("about")是指在本领域普通技术人员可接受的限度或数量内。术语“约”通常指所示数字的正负15%。例如,“约10”可指示8.5到11.5的范围。例如,“大致相同”("approximately the same")意味着本领域普通技术人员认为被比较的项目是相同的。

[0029]

在本公开中,数字范围包括定义该范围的数字。应认识到,为了说明目的,化学结构和分子式可以加长或扩大。

[0030]

在描述各种实施方式之前,应当理解,本公开的教导不限于所描述的特定实施方式,并且当然地可以改变。还应理解,本文使用的术语仅用于描述特定实施方式的目的,并且不旨在进行限制,因为本教导内容的范围将仅由所附权利要求限制。

[0031]

除非另有定义,否则本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。尽管与本文所描述的方法和材料类似或等效的任何方法和材料也可用于本教导内容的实践或测试中,但现在对一些示例性方法和材料进行描述。

[0032]

本文提及的所有专利和出版物都通过引用明确并入。

[0033]

如在说明书和所附权利要求中所使用的,术语“一”、“一个”和“该”包括单数和复

数指代,除非上下文另有明确规定。因此,例如,“部分”包括一个部分和多个部分。

[0034]

如本文所使用,术语“微流体环境”是指包括尺寸从数十微米到数百微米的通道的网络的衬底。通道被构造为在微升至皮升的范围内流动、操纵和以其他方式控制流体。

[0035]

作为本发明的一个方面,提供一种微流体设备(例如,微流体芯片microfluidic chip),其有效地将水性液滴的内容物从不互溶流体流(例如,液滴乳液)转移到水性流体流(例如,水)的近端但分离。微流体设备有利于液滴内容物从不互溶流体流中充分转移到水性流体流中,且不互溶流体的转移最小。

[0036]

图1和图2示出了微流体设备100的示例,该微流体设备包括第一微流体通道110、第二微流体通道120,以及设置在第一微流体通道110和第二微流体通道120之间的连接区域130。微流体设备100还包括设置在第一微流体通道110的第一电极140、设置在第二微流体通道120的第二电极150,以及电接合到第一电极140和第二电极150的电压源160。

[0037]

第一微流体通道110包括不互溶流体通过第一微流体通道110的的通道流动路径(由箭头116表示)的通道第一端112(即通道入口)和通道第二端114(即通道出口)。例如,不互溶流体在通道第一端112进入第一微流体通道110,流过第一微流体通道110,并在通道第二端114离开第一微流体通道110。

[0038]

第二微流体通道120包括水性流体通过第二微流体通道120的的通道流动路径(箭头126表示)的通道第一端122(即通道入口)和通道第二端124(即通道出口)。例如,水性流体在通道第一端122进入第二微流体通道120,流过第二微流体通道120,并在通道第二端124离开第二微流体通道120。连接区域130在限定在第一微流体通道中的第一连接区域开口132处与第一微流体通道110连接并与该第一微流体通道流体连通。此外,连接区域130在限定在第二微流体通道120中的第二连接区域开口134处与第二微流体通道120连接并与该第二微流体通道流体连通。

[0039]

在所示的示例中,第一微流体通道110具有第一通道宽度118,并且第二微流体通道120具有基本等于第一通道宽度118的第二通道宽度128。在一个此类示例中,第一通道宽度118和第二通道宽度128各自为约50μm。然而,应当理解,第一微流体通道110和第二微流体通道120也可以是其他宽度。或者,第一通道宽度118可以不同于(即,大于或小于)第二微流体通道宽度128。在所示的示例中,第一微流体通道110在通道第一端112和通道第二端114之间限定基本上直线的(linear)流动路径。此外,第二微流体通道120在通道第一端122和通道第二端124之间限定非直线(non-linear)流动路径,使得第二微流体通道120的流动路径与第一微流体通道110的流动路径不平行。

[0040]

在所示的示例中,第二微流体通道120包括位于最接近连接区域130的位置处的内通道拐角(inner channel corner)129。换言之,内通道拐角129位于与连接区域130的第二连接区域开口134相对的位置。内通道拐角129由约90度或更小的内拐角角度129a限定。因此,第二微流体通道120是在内通道拐角129处经历急转弯的成角度通道(angled channel)。

[0041]

如图1和图2进一步所示,连接区域130包括限定第一连接区域开口132的第一宽度136、限定第二连接区域开口134的第二宽度138,以及第一连接区域开口132和第二连接区域开口134之间的连接区域长度139。在一个非限制性示例中,第二宽度138小于第一宽度136,使得连接区域130从第一微流体通道110渐缩到第二微流体通道120。因此,第一宽度

136将第一连接区域开口132限定为连接到第一微流体通道110并与该第一微流体通道流体连通的连接区域130的宽端部,并且第二宽度138将第二连接区域开口134限定为连接到第二微流体通道120并与第二微流体通道流体连通的连接区域130的窄端部。在一个非限制性示例中,第一宽度136为约60μm,第二宽度为约20μm,并且连接区域长度139为80μm。然而,将理解的是,连接区域130也可以为其他尺寸和/或几何形状。

[0042]

在所示的示例中,第一电极140被构造为具有大致矩形形状的相对长且直的电极。第一电极140用作限定电场的相对弱场区域的离散电场线170的源(或宿)。此外,第二电极150被构造为具有电极点或尖端的相对尖锐的电极。微流体设备100被构造为使得第二电极150不需要具有特定的电极点锐度,因为第二电极150对电场的所产生的场分布的影响小。第二电极150通常被构造为其所占空间(footprint)处于第二微流体通道120的所占空间之内。

[0043]

图3和图4示出了微流体设备200的另一个示例,该微流体设备包括第一微流体通道210、第二微流体通道220,以及设置在第一微流体通道210和第二微流体通道220之间的连接区域230。微流体设备200还包括设置在第一微流体通道210的第一电极240、设置在第二微流体通道220的第二电极250,以及电接合到第一电极240和第二电极250的电压源260。

[0044]

第一微流体通道210包括限定不互溶流体通过第一微流体通道210的通道流动路径(由箭头216表示)的通道第一端212(即通道入口)和通道第二端214(即通道出口)。例如,不互溶流体在通道第一端212处进入第一微流体通道210,流过第一微流体通道210,并在通道第二端214处离开第一微流体通道210。

[0045]

第二微流体通道220包括限定水性流体通过第二微流体通道220的通道流动路径(由箭头226表示)的通道第一端222(即通道入口)和通道第二端224(即通道出口)。例如,水性流体在通道第一端222处进入第二微流体通道220,流过第二微流体通道220,并在通道第二端224处离开第二微流体通道220。连接区域230在限定在第一微流体通道210中的第一连接区域开口232处连接到第一微流体通道210并与该第一微流体通道流体连通,并且连接区域230在限定在第二微流体通道220中的第二连接区域开口234处连接到第二微流体通道220并与该第二微流体通道流体连通。

[0046]

在所示的示例中,第一微流体通道210具有第一通道宽度218,并且第二微流体通道220具有基本等于第一通道宽度218的第二通道宽度228。在一个此类示例中,第一通道宽度218和第二通道宽度126各自为约50μm,然而,第一微流体通道210和第二微流体通道220也可以为其他宽度。另外,在所示的示例中,第一通道宽度218可以不同于(即,大于或小于)第二微流体通道宽度220。此外,第一微流体通道210在通道第一端212和通道第二端214之间限定基本上直线的流动路径。在所示的示例中,第二微流体通道220在通道第一端222和通道第二端224之间限定非直线的流动路径,使得第二微流体通道220的流动路径与第一微流体通道210的流动路径不平行。

[0047]

在所示的示例中,第二微流体通道220包括位于最接近连接区域230的位置处的内通道拐角229。换言之,内通道拐角229位于与连接区域230的第二连接区域开口234相对的位置。内通道拐角229由约90度或更小的内拐角角度229a限定。因此,第二微流体通道220是在内通道拐角229处经历急转弯的成角度通道。

[0048]

如图3和图4进一步所示,连接区域230包括连接区域宽度236,其限定连接区域230

的第一连接区域开口232和第二连接区域开口234中的每一者。因此,在所示的示例中,第一连接区域开口232的宽度基本上等于第二连接区域开口234的宽度。连接区域230还包括在第一连接区域开口232和第二连接区域开口234之间的连接区域长度239。因此,连接区域230通常具有正方形或矩形形状。在一个非限制性示例中,连接区域宽度236为约60μm,并且连接区域长度239为40μm。然而,将理解的是,连接区域230也可以为其他尺寸和/或几何形状。

[0049]

在所示的示例中,第一电极240被构造为具有大致矩形形状的相对长且直的电极。第一电极240用作限定电场的(相对)弱场区域的离散电场线270的源(或宿)。此外,第二电极250被构造为具有电极点或尖端的相对尖锐的电极。微流体设备200被构造为使得第二电极250不需要具有特定的电极点锐度,因为第二电极250对电场的所产生的场分布影响小。第二电极250通常被构造为其所占空间处于第二微流体通道220的所占空间之内。

[0050]

在操作期间,微流体设备100和200被构造为通过不互溶流体的流动流(例如,第一微流体通道110和210)运送一系列液滴(例如,液滴190和290)的内容物,并且将它们分别排空到水基载流体的近侧流动流(例如,第二微流体通道120和220)中。水基载流体与下游分析技术兼容,诸如但不限于质谱(ms)、液相色谱(lc)、毛细管电泳(ce)及其任何组合。微流体设备100和200以与常规连续流微流体设备兼容的方式实现。需注意,液滴190和290是为了说明目的而绘制的,并且不一定是按比例绘制的。

[0051]

在所示的示例中,电极结构(例如,第一电极140、240和第二电极150、250)、水性通道结构(例如,第二微流体通道120和220)以及第一微流体通道110、210和第二微流体通道120、220之间的连接区域(例如,连接区域130和230)的几何结构以不同的动力学意图设计。因此,图1至图4所示的示例性微流体设备100和200被构造为产生耦合到隔离(导电的和/或可极化的)液滴190和290的强电场梯度,以经由强介电泳力(dielectrophoretic force)(由电场170和270产生)将它们驱动到第二微流体通道120和220。因为介电泳力基本上是基于液滴190和290的感应电偶极矩与外部建立的电场梯度的直接耦合,所以这些力可比弱短距离电聚结力大得多。介电泳力的形式是

[0052][0053]

其中

[0054][0055]

并且κ

(1)

是通常的clausius-mossotti因子,ε

drop

是液滴的有效介电常数,并且其他常数如先前所定义。这种介电泳力的使用使得能够在存在导电/可高度极化的流体通道的情况下操纵液滴190和290。其原因是,导电流体通道(即,第二微流体通道120和220)充当等电位表面或有效电极,其具有在通道附近产生强电场梯度的延伸形状。

[0056]

为了突出用于影响液滴转移的微流体设备100和200的值,将介电泳力的相对强度与电聚结力进行数值对比。

[0057]

如上所讨论,电聚结力是由均匀电场产生的,该电场在单独的导电的/可极化的液滴中诱导电偶极。在乳液中,诱导偶极与外加场对准,并且从而在液滴之间产生次级偶极-偶极吸引力。在w02009050512a2的液滴转移平台中,在液滴和延伸(导电)流体填充通道之间产生电聚结吸引力,其可被想象和评估为液滴和位于流体通道表面后方的镜像位置处的

镜像液滴之间的偶极-偶极吸引力。该力的量值可由方程(2)确定,其中变量在上面的文本中定义。

[0058]

相比之下,本文公开的微流体设备100和200被设计成产生耦合到隔离的导电的/可极化的液滴190和290的强电场梯度(例如,电场170和270),并且经由相对强的介电泳力驱动液滴190和290从第一微流体通道110和210通过连接区域130和230并进入第二微流体通道120和220。液滴190和290的移动由箭头180和280示出。因为所产生的介电泳力基本上是基于液滴的感应电偶极矩与外部建立的电场梯度的直接耦合,所以这种介电泳力可比弱短距离电聚结力大得多。介电泳力可由方程3和方程4确定,其中变量如上文所定义和讨论的。为了比较针对可比较尺寸和电压的介电泳力和电聚结力的相对强度,可评估介电泳力表达式与电聚结力表达式的比率:

[0059][0060]

如上面所讨论的,利用可高度极化的液滴的事实,表达式可简化为:

[0061][0062]

对于d=100μm和a=20μm的典型尺寸,

[0063][0064]

由于fd和f

e-c

都与e2o成正比并且因此与外加电压的平方成正比,很明显的是,针对大约低25倍的电压,可通过微流体设备100和200使用使用显著较低的电压来实现与可通过依赖于电聚结力的设备实现的液滴致动力相同的液滴致动力。例如,依赖于电聚结力的设备使用1.5-3.0kv的电压来产生液滴致动力。相反,依赖于介电泳力的微流体设备100和200使用约50到100伏的电压来产生液滴致动力。

[0065]

因此,微流体设备100和200可用于产生介电泳力,以在电压源160和260施加指定电压时实现液滴从第一微流体通道110和210(即,液滴乳液通道)到近侧第二微流体通道120和220(即,水性通道)的转移。值得注意的是,对于可比较的尺寸和电压,微流体设备100和200在液滴190和290上产生介电泳力,该介电泳力是由其他此类设备产生的电聚结力的约700倍。由于介电泳力和电聚结力都与场强平方成正比,微流体设备100和200可使用比其他结构低得多的电压(例如,低25倍)来实现相同的液滴力。所需电场和电压的显著减小使得液滴转移动态的具体实施更便宜、更安全和更简单。

[0066]

如上所讨论,微流体设备100和200被设计成提取一系列液滴的内容物,将它们分别排空到与各种下游分析技术兼容的水基载流体(即,第二微流体通道120和220)的近侧流动流中。微流体设备100和200以与传统连续流微流体设备兼容的方式执行该液滴转移。将微流体设备100和200区别于先前尝试的基本特征是,液滴运动致动通过介电泳力来完成,这允许更有效的致动并显著降低所需的电压。

[0067]

为了产生有效介电泳致动所需的强电场梯度(例如,电场170和270),微流体设备100和200可包括三个特征中的一者或多者,每个特征都有助于实现所需的效果。

[0068]

第一个特征是电极结构。返回参考图1和图3,第一电极140和240被构造为位于第一微流体通道110和210处的长平坦(long flat)延伸电极。在所示的示例中,第一电极140和240部分地覆盖第一微流体通道110和210。因此,第一电极140和240限定延伸的等电位表面,该等电位表面用作限定相对弱场区域的分散e场线170和270的源(或宿)。第二电极150和250被构造为与第二微流体通道120和220直接接触或靠近第二微流体通道定位的较小的尖锐(sharp)电极。第二电极150和250用作微流体设备100和200的“尖锐”电极,并且被构造为通过直接接触或电容电耦合来设置第二微流体通道120和220的电势。

[0069]

第二电极150和250与传统介电泳设备的尖锐电极不同地配置。对于传统介电泳设备,尖锐电极用于“集中”从第一长直电极(例如,第一电极140和240)发出的e场线,从而产生所需的电场梯度。当所有的周围材料都不导电和不可高度极化(中等介电常数)时,这将是正常的动态。然而,微流体设备100和200包括靠近第二电极150和250的导电材料或高介电常数材料的中间区域(以第二微流体通道120和220的形式)。这种导电材料充当关于e场线170和270的场形状和配置的有效代理电极(effective proxy electrode)。这适用于第二电极150和250(在此称为尖锐电极)与第二微流体通道120和220之间的直接电接触,并且当第二电极150和250与第二微流体通道120和220仅相对于彼此非常接近并且具有大互电容时也是如此。因此,对于微流体设备100和200,第二电极150和250不必特别尖锐,因为与第二微流体通道120和220的形状相比,它对所产生的电场分布具有更弱的影响。只要第二电极150和250的所占空间在近侧第二微流体通道120和220的所占空间内(并且在页面外的维度上不远离第二微流体通道120和220),第二电极150和250就提供与有效电极(即,第二微流体通道120和220,在此称为有效电极)的必要的电接触。

[0070]

第二特征是第二微流体通道120和220的形状。如上所讨论,由于与第二电极150和250的强电耦合,第二微流体通道120和220用作微流体设备100和200的代理电极。更具体地说,第二微流体通道120和220被构造为通过经由内通道拐角129和229(具有小于或等于约90度的内拐角角度129a和229a)进行急转弯来执行尖锐电极的功能。这在连接区域130和230的右侧产生电场集中,并产生所需的场梯度。还应注意,该代理有效电极具有由可移动的弯液面(meniscus)(例如,图6a至6c和图7a至7c的弯液面690)限定的表面,该弯液面存在于第二微流体通道120和220中的导电流体与第一微流体通道110和210的非导电流体之间。为了使场集中(以及因此场梯度)最大化,有利的是保持弯液面的位置在第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220之间的连接区域130和230的第二连接区域开口134和234附近。

[0071]

可有助于产生强电场线梯度170和270的第三特征是第一微流体通道110和210与第二微流体通道120和220之间的连接区域130和230的几何结构和/或形状。连接区域130和230的几何结构和/或形状在电场梯度的产生中执行两个重要功能。首先,连接区域130和230有助于限定微流体设备100和200的有效电极(即,第二微流体通道120和220)的锐度。第二,用于形成连接区域130和230的壁以及第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220的壁的材料有助于聚集由微流体设备100和200产生的电场170和270。

[0072]

在图1和图2所示的一个非限制性示例中,邻近第二微流体通道120的连接区域130的第二连接区域开口134(即,窄端部)有助于限定由第二微流体通道120形成的有效电极的锐度。此外,如果形成连接区域130和230以及第一微流体通道和第二微流体通道110、210、

120和220的壁的材料具有比填充连接区域130和230的流体的介电常数更低的介电常数,则电场线净聚集成锥形连接区域130的形状(即,朝向第二连接区域开口134),进一步有助于创建强电场梯度。换句话说,在高介电材料中存在场强的集中。可利用封闭流体和连接区域130的周围壁之间的介电常数差来增加电场梯度,使其超过仅由第二微流体通道120和220(即,设备的有效电极)的形状产生的电场梯度。

[0073]

在一个非限制性示例中,第一微流体通道110和220以及连接区域130和230填充有novec 7500(介电常数为5.8的不互溶流体)。微流体设备100和200的连接区域130和230以及第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220由聚酰亚胺(介电常数为3.4的材料)制成。此外,示例性微流体设备100和200包括第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220的约50μm的厚度(深度)。第一电极和第二电极140、240、150和250通过2μm绝缘层与第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220的顶部分开。此外,第一微流体通道110和210、第二微流体通道120和220以及连接区域130和230由聚酰亚胺材料包围。整个微流体设备100通过200μm厚的聚酰亚胺片来上下夹持。第一微流体通道110和210以及连接区域130和230(直到第二微流体通道120和220)填充有novec 7500。第二微流体通道120和220填充有去离子水(di)。因此,novec 7500(即,第一微流体通道110和210以及连接区域130和230中的流体)与聚酰亚胺壁(形成第一微流体通道110和210以及连接区域130和230的材料)之间的介电常数差有助于增加由微流体设备100和200产生的电场梯度(电场170和270)。然而,应当理解,novec 7500和聚酰亚胺是用于微流体设备100和200的示例性流体和材料,并且可使用其他流体和材料来创建上述介电常数差。

[0074]

实施例1

[0075]

现在参考图5a和图5b,示出了由电场和电场梯度的计算产生的曲线图。需注意,所计算的场和梯度的量值与近似的期望值一致。另外,显而易见的是,上面相对于微流体设备100和200讨论的几何结构在产生所需电场梯度方面是有效的。

[0076]

在图1至图4所示的微流体设备100和200的一个实验模拟中,在第一电极和第二电极140、240、150和250之间施加10khz的1.0伏信号,并且沿通过第一微流体通道和第二微流体通道110、210、120和220之间的连接区域130和230的中心的线(例如,连接区域长度139和239)计算所产生的电场和场线梯度170和270。因此,使用施加的标称1.0伏以及约100μm的有效电极分离,沿计算线的平均计算e场为约1.0

×

104v/m。此外,如果使用上述技术来创建理想电场梯度,则可预期平均场梯度为约(104v/m)/(100μm)或约1.0

×

108v/m2。

[0077]

如前所讨论,在所公开的设备中,需要最小的外加电压来产生足够的介电泳力以致动液滴转移。外加电压波形的时间和极化特性也值得考虑。由于介电泳力对外加电压的二次依赖关系,如上面讨论的方程3所示,力与外加电压的符号无关,并且由dc、rf和脉冲波形同样好地产生。对于电极和导电流体之间存在直接电接触的配置,操作优势为使用rf波形以便将任何潜在的电解和电极退化最小化。微流体设备100和200被构造为使用频率为约10khz的电压源160和260。还应注意,如果流体的介电常数(极化率)非常大,则包括液滴的流体和水性通道不需要导电,因为所有先前的电参数仍然有效。如果极化而不是电导率是电效应的操作动态,则外加电压的可用频率存在理论上限。例如,对于di水(低电导率),施加的电压频率需要小于约10ghz,因为对于较高频率,介电常数显著下降。

[0078]

尽管明显的是,对所公开的设备连续施加适当电压将致使第一微流体通道110和

210中的所有液滴的内容物转移到第二微流体通道120和220,但应理解,电压波形可被脉冲式接通和关断以实现仅选定液滴的转移。因此,微流体设备100和200可被进一步构造为通过将该特征与附加部件接合来进行液滴排序,以确定是否需要将特定液滴转移到第二微流体通道120和220以用于进一步的下游分析。例如,可使用许多众所周知的技术,诸如图像捕获和分析、荧光检测、光散射、电导率测量和本领域技术人员已知的许多其他测量模式,在转移区域上游确定要转移哪些液滴。

[0079]

实施例2

[0080]

图6a至6c和图7a至7c示出了根据图1的微流体设备100制造的示例性微流体设备600的操作。在微流体设备600的操作期间,在流过第一微流体通道610的不互溶油流和流过第二微流体通道620的水性流体流之间建立稳定的弯液面690(即,流体分界面)。因此,微流体设备600可与微流体系统合并,该微流体系统包括流体接合到第一微流体通道610的第二端614和第二微流体通道620的第二端624的一个或多个流量控制装置(未示出)。可使用一个或多个流量控制装置来控制弯液面690的稳定性和位置,以调节两个流动通道的输出端部(即,第一微流体通道610的第二端614和第二微流体通道620的第二端624)上的背压。在一个非限制性示例中,有利的是使稳定弯液面690位于连接区域630的第二开口638(即,邻近第二微流体通道620的窄端部)处。因此,一个或多个流量控制装置(例如,压力控制泵或其他此类流量控制装置)可用于使弯液面690的位置维持在连接区域的第二开口638处。然而,应当理解,根据需要,一个或多个流量控制装置可用于使弯液面690定位在其他位置。

[0081]

通过将第一微流体通道610和第二微流体通道620、连接区域630和其他此类特征图案化为50微米厚的聚酰亚胺片来制造微流体设备600。聚酰亚胺片随后被堆叠和层压在一起以形成三维微流体设备600。这些尺寸近似于关于图1和图2所示和讨论的尺寸。此外,在层压聚酰亚胺片的堆叠之前,通过在形成第一微流体通道610和第二微流体通道620的聚酰亚胺片的相应顶表面和底表面上蒸发或以其他方式沉积150nm的铂来制造第一电极640和第二电极650。第一微流体通道610和第二微流体通道620以及连接区域630的所有表面经由在层压过程之后执行的溶胶凝胶过程被制成疏水性。

[0082]

外部毛细管连接(未示出)被构造为向第一个微流体通道610(即液滴乳液通道)供应0.2μl/min的novec 7500和2%picosurf。t型结侧通道(未示出)供应0.04μl/min的di水以在第一微流体通道610中以约10液滴/秒的速率产生水性液滴680。连接(未示出)也被构造为向第二微流体通道620(即水性通道)供应0.2μl/min的di水。通过用一个或多个流量控制装置(例如,压力控制泵或其他此类流量控制装置)调节两个输出通道的背压,第一微流体通道610和第二微流体通道620之间的弯液面690被稳定并设置在连接区域630的右(窄)边缘处。

[0083]

如图6a至图6c所示,当没有电压被施加到微流体设备600时,第一微流体通道610中的水性液滴680沿着第一微流体通道610继续到该通道的输出(即,第二端614)。更具体地说,水性液滴680a(由虚线框识别)示出了一个液滴在没有电压施加到微流体设备600的情况下通过微流体设备600的进程。图6a示出了连接区域630上游的通过第一微流体通道610行进的液滴680a。图6b示出了经过连接区域630行进的液滴680a。液滴680a保持在第一微流体通道610中并且不进入连接区域630。最后,图6c示出了位于连接区域630下游并朝向第一微流体通道输出(即,第二端614)行进的液滴680a。因此,当没有电压施加到微流体设备600

时,液滴680a保持在第一微流体通道810中。

[0084]

相反,如图7a至7c所示,当向微流体设备600施加电压时,第一微流体通道610中的水性液滴680经由连接区域630转移到第二微流体通道620。更具体地说,水性液滴680b(由虚线框识别)示出了一个液滴在电压施加到微流体设备600的情况下通过微流体设备的进程。图7a示出了连接区域630上游的通过第一微流体通道610行进的液滴680b。图7b示出了转向到连接区域630的液滴680b,使得液滴680b从第一微流体通道610转移到第二微流体通道620。最后,图7c示出了转移到第二微流体通道620中并与流过第二微流体通道620的水性流体集成的液滴680b。在一个非限制性示例中,施加到第一电极640和第二电极650的电压为约100v处于10khz并从rf电压源供应。然而,应当理解,来自替代电压源(dc、脉冲波形等)的不同电压(例如,较高或较低)可用于产生用于液滴转移的力。

[0085]

示例性实施方式

[0086]

实施方式1.一种在微流体环境中分离乳液的液滴的方法,所述方法包括:使包含非水性介质中的水性液滴的乳液流过第一微流体通道,使水性介质流过所述第一微流体通道旁边的第二微流体通道,以及使所述乳液经受非均匀电场梯度,使得所述水性液滴于所述乳液分离并且经由设置在所述第一微流体通道和所述第二微流体通道之间的连接区域进入所述水性介质。

[0087]

实施方式2.根据实施方式1所述的方法,其中所述连接区域流体接合到限定在所述第一微流体通道中的第一开口和限定在所述第二微流体通道中的第二开口。

[0088]

实施方式3.根据实施方式2所述的方法,其中所述第一开口的宽度大于所述第二开口的宽度。

[0089]

实施方式4.根据实施方式2或3所述的方法,其中所述流动提供位于所述乳液和所述水性介质之间的所述连接区域处的分界面。

[0090]

实施方式5.根据实施方式4所述的方法,其中所述流动包括调节流过所述第一微流体通道的所述乳液的输出,以及调节流过所述第二微流体通道的所述水性介质的输出以将所述分界面的位置维持在所述连接区域的所述第二开口处。

[0091]

实施方式6.根据实施方式1至5中任一项所述的方法,其中所述第二微流体通道包括通道拐角,所述通道拐角位于在所述第二微流体通道中限定的所述第二开口的相对于所述第二微流体通道的对面。

[0092]

实施方式7.根据实施方式6所述的方法,其中所述通道拐角限定不大于135度,另选地不大于120度,另选地不大于90度;另选地不大于80度;另选地不大于70度的角度。

[0093]

实施方式8.根据实施方式1至7中任一项所述的方法,其中通过产生所述非均匀电场梯度来使所述乳液经受介电泳力。

[0094]

实施方式9.根据实施方式8所述的方法,其中产生所述非均匀电场梯度包括将第一电极设置在所述第一微流体通道处以及将第二电极设置在所述第二微流体通道处。

[0095]

实施方式10.根据实施方式8或9所述的方法,其中产生所述非均匀电场梯度包括向所述第一电极和所述第二电极施加不大于150v,另选地不大于120v,另选地不大于100v,另选地不大于80v,另选地不大于40v的电压。

[0096]

实施方式11.一种用于在微流体环境中分离乳液的液滴的微流体设备,包括:流动单元,所述流动单元具有:第一微流体通道,所述第一微流体通道包括用于使第一流体流过

所述流动单元的第一微流体入口通道和第一微流体出口通道;第二微流体通道,所述第二微流体通道包括用于使第二流体流流过所述流动单元的第二微流体入口通道和第二微流体出口通道,其中,在操作中,在所述流动单元中在所述第一流体和所述第二流体之间形成分界面。所述装置还包括:第一电极,所述第一电极设置在所述第一微流体通道;以及第二电极,所述第二电极设置在所述第二微流体通道,位于所述分界面的相对于所述第一电极的相反侧,其中所述第一电极和所述第二电极被构造为产生非均匀电场梯度。

[0097]

实施方式12.根据实施方式11所述的微流体设备,其中所述第一电极是基本上平坦和长的,并且其中所述第二电极是基本上尖锐的。

[0098]

实施方式13.根据实施方式11或12所述的微流体设备,还包括连接区域,所述连接区域设置在所述第一微流体通道和所述第二微流体通道之间,所述连接区域包括限定在所述第一微流体通道中的第一开口和限定在所述第二微流体通道中的第二开口。

[0099]

实施方式14.根据实施方式13所述的微流体设备,其中所述第一开口的宽度大于所述第二开口的宽度。

[0100]

实施方式15.根据实施方式13或14所述的微流体设备,其中形成在所述流动单元中的所述分界面位于所述连接区域的所述第二开口处,并且其中所述第一电极和所述第二电极的尺寸和位置被设置成在所述分界面处产生最大电场梯度。

[0101]

实施方式16.根据实施方式11至15中任一项所述的微流体设备,其中所述第二微流体通道包括通道拐角,所述通道拐角位于在所述第二微流体通道中限定的所述第二开口的相对于所述第二微流体通道的对面。

[0102]

实施方式17.根据实施方式16所述的微流体设备,其中所述通道拐角限定不大于135度,另选地不大于120度,另选地不大于90度;另选地不大于80度;另选地不大于70度的角度。

[0103]

实施方式18.根据实施方式11至17中任一项所述的微流体设备,其中所述第一电极和所述第二电极被构造为产生介电泳力。

[0104]

实施方式19.根据实施方式18所述的微流体设备,其中产生所述介电泳力包括向所述第一电极和所述第二电极施加不大于150v,另选地不大于120v,另选地不大于100v,另选地不大于80v,另选地不大于40v的电压。

[0105]

实施方式20.一种微流体分离系统,包括:根据实施方式13至19中任一项所述的微流体设备;以及一个或多个流量控制装置,所述一个或多个流量控制装置接合到所述第一微流体出口通道和所述第二微流体出口通道,其中所述一个或多个流量控制装置被构造为调节所述第一微流体出口通道和所述第二微流体出口通道的输出以将所述分界面的位置维持在所述连接区域的所述第二开口处。

[0106]

鉴于本公开,应注意方法和设备可根据本教导来实现。此外,各种部件、材料、结构和参数仅通过说明和示例而不是在任何限制意义上被包括。鉴于本公开,本教导内容可在其他应用中实施,并且可确定用于实施这些应用的部件、材料、结构和装备,同时保持在所附权利要求的范围内。

[0107]

在本技术中,析取词的使用旨在包括合取词。使用定冠词或不定冠词不旨在指示基数。具体地,对“该”对象或“一”和“一个”对象的引用也旨在表示可能的多个此类对象中的一者。此外,连词“或”可用于传达同时存在的特征,而不是相互排斥的替代方案。换句话

说,连词“或”应理解为包括“和/或”。术语“包括(includes)”、“包括(including)”和“包括(include”)”是包含性的,并且其范围分别与“包括(comprises)”、“包括(comprising)”和“包括(comprise)”相同。

[0108]

除非另有指示,否则术语“第一”、“第二”、“第三”和其他序数在本文中用于区分本装置和方法的不同部分,并且不旨在提供数字限制。例如,对第一开口和第二开口的引用不应解释为装置只有两个开口。除非另有说明,否则具有第一元件和第二元件的设备还可包括第三、第四、第五元件等。

[0109]

上述实施方式,并且特别是任何“优选”实施方式,是具体实施方式的可能示例,并且仅为了清楚地理解本发明的原理而阐述。可对上述实施方式进行许多变化和修改,而基本上不脱离本文所述技术的精神和原理。所有修改都意在包括在本公开的范围内并由所附权利要求保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1