一种雨污混合溢流污水处理装置的制作方法

1.本发明涉及水污染防治技术领域,特别是涉及一种雨污混合溢流污水处理装置。

背景技术:

2.雨污混合溢流污水(cso)是指合流制排水系统在雨季时,雨水径流超过排水系统设计排水能力而形成的溢流水体,具有突发性、连续性、流量变化大、污染物浓度高等特点,已成为城市水环境的重要污染源之一。

3.传统的合流制排水管网系统在雨天易发生污水溢流,而合流制溢流污水(cso)包含大量的生活污水、管道沉积物和雨水径流,其成分复杂,污染物浓度高,固体悬浮物(ss)可达数百-数千mg/l,通过溢流口直接排入受纳水体后会造成严重水体污染,导致黑臭水体的形成、水生态破坏及影响人类健康等危害。另一方面,同样雨天流入污水处理厂的污水流量剧增,超出了常规污水厂的设计处理能力,这部分超出的污水通常被直接外排,造成水体污染及生态危害。

4.现时常见的一些末端处理技术有采用旋流分离技术,其具有占地面积小,对泥砂等比重大的污染物有较高去除率的特点,但是对固体悬浮物的去除率较低;应用加药混凝沉淀技术可以高效去除固体悬浮物的技术,但存在药剂费用高、沉淀池占地面积大的问题;另外,应用生物滤池技术对固体悬浮物具有较高去除率,也无需药剂的投入,但其利用微生物的吸附和生化反应来去除污染物的技术存在处理时间长、抗冲击负荷能力差等缺点。所以以上处理技术均存在一定局限性,不能全面解决cso处理存在的问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的是:提供一种过滤速度快、效率高,集约度高的雨污混合溢流污水处理装置。

6.一种雨污混合溢流污水处理装置,包括调压池、过滤池、反洗曝气系统、排泥系统、排水渠、和设备间;

7.所述调压池和所述过滤池于底部连通,cso经所述调压池进入所述过滤池,以上向流方式过滤去除污染物;

8.所述调压池包括调压池常规段、调压池加高段、调压池常规段顶部封板、调压池隔板、进水口、溢流口、排空口;

9.所述过滤池包括滤料过滤层、滤料上挡板、滤料下挡板、滤料层隔板,所述滤料过滤层设置于所述滤料上挡板和所述滤料下挡板之间,所述滤料过滤层内设置有颗粒状纤维滤料和所述滤料层隔板,所述滤料上挡板和所述滤料下挡板用于防止滤料流失;

10.所述反洗曝气系统包括曝气管组件和滤料反洗鼓风机;

11.所述排泥系统包括泥斗、排泥管组件和排泥泵,所述泥斗设置于所述调压池和所述过滤池的底部;

12.所述排水渠包括升降堰板和出水口,所述升降堰板设置于所述排水渠和所述过滤

池之间;

13.所述排水渠和所述过滤池的上部连通,所述滤料反洗鼓风机和所述排泥泵设置于所述设备间;

14.所述设备间包括控制柜和消音通风口。

15.作为本发明的优选方案,所述调压池常规段的上端和所述调压池常规段顶部封板密封焊接,所述调压池常规段的上端和所述调压池加高段的底部密封连接,所述调压池隔板设置于所述调压池和所述过滤池之间。

16.作为本发明的优选方案,所述颗粒状纤维滤料为表面粗糙的圆柱体形状。

17.作为本发明的优选方案,所述颗粒状纤维滤料的尺寸为8.5mm的直径

×

11mm的长度,孔隙率≥70%。

18.作为本发明的优选方案,所述滤料过滤层的高度设为1-1.5m,所述滤料过滤层中50%-70%的空间填充滤料。

19.作为本发明的优选方案,所述滤料上挡板和所述滤料下挡板均设有开孔。

20.作为本发明的优选方案,所述滤料上挡板和所述滤料下挡板的开孔直径为3-8mm,开孔率为40%-70%。

21.作为本发明的优选方案,所述曝气管组件设置于所述滤料下挡板的下方,所述滤料反洗鼓风机设置于所述设备间内。

22.作为本发明的优选方案,所述泥斗内的斜壁和底面水平面夹角为45-60度,所述排泥管组件设置于所述泥斗内,所述排泥泵设置于所述设备间内。

23.作为本发明的优选方案,所述排水渠还包括升降手轮、升降丝杆和升降限位片,所述升降手轮设置有两个并分别设置于所述升降堰板的两侧,通过旋转两个所述升降手轮,调节升降堰板的高度。

24.本发明实施例一种雨污混合溢流污水处理装置与现有技术相比,其有益效果在于:过滤速度快、去除率高,同时过滤精度高又工艺集约度高,而且兼具多种优点。

附图说明

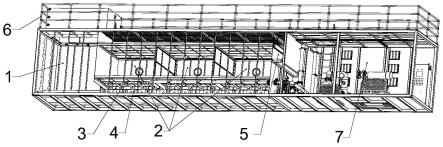

25.图1是本发明一种实施例的总体结构示意图;

26.图2是本发明中调压池的结构示意图;

27.图3是本发明中过滤池的结构示意图;

28.图4是本发明中反洗曝气系统、排泥系统的结构示意图;

29.图5是本发明中排水渠的结构示意图;

30.图6是本发明中设备间的结构示意图;

31.图7是本发明实施例后侧的结构示意图;

32.图8是本发明中消音通风口的结构分解示意图。

具体实施方式

33.下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

34.在本发明的描述中,应当理解的是,除非另有明确的规定和限定,本发明中采用术

语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

35.本发明的描述中,还需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的机或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

36.参考图1,本发明实施例的一种雨污混合溢流污水处理装置,包括调压池1、过滤池2、反洗曝气系统3、排泥系统4、排水渠5、护栏6和设备间7;所述调压池1主要起保持高液位、缓冲水势的作用,可保证后端过滤在设计水头差(0.5-1.8m)和稳定的水流状态下进行,同时起到预处理的功能去除部分泥沙;所述调压池1和所述过滤池2于底部连通,cso经所述调压池1进入所述过滤池2,以上向流方式流经滤层,实现ss、bod等污染物的去除。

37.参考图2,示例性的,所述调压池1包括调压池常规段101、调压池加高段102、调压池常规段顶部封板103、调压池隔板104、进水口105、溢流口106、排空口107、调压池常规段进水口108、调压池常规段溢流口109;所述调压池常规段101的上端和所述调压池常规段顶部封板103密封焊接,所述调压池常规段101的上端和所述调压池加高段102的底部密封连接,所述调压池常规段101的设计高度为3m,主要起到保持高液位,用于调节滤池前后段的设计水头差0.5m,同时缓冲水流冲击、作为预处理去除部分泥沙的作用,现场高度无限制时调压池加高段102设置为0.5-1.5m,可进一步增大设计水头差至0.8-1.8m,此设计使滤料层在过滤时形成更紧实的滤层,更有利于大幅度提升滤层对ss、bod等污染物的截留,且利于实现高过滤速度(最高lv=1000m/d)、少占地面积、高去除率(对粒径26μm以上ss的去除率达80%以上,对粒径1mm以上ss的去除率达100%)、单个过滤周期长的特点,提升过滤效果,延长过滤时间;所述调压池加高段102通过固定螺栓固定在调压池的主箱体的固定耳上,调压池加高段102和主箱体通过d型橡胶进行防水密封;所述溢流口106/109可保持所述调压池1内液位稳定,在装置检修以及紧急情况时通过所述排空口107排空装置;所述调压池隔板104可通过焊接或其它方式设置于所述调压池1和所述过滤池2之间。

38.参考图3,示例性的,所述过滤池2包括滤料过滤层201、滤料上挡板202、滤料下挡板203、滤料层隔板204,所述滤料过滤层201设置于所述滤料上挡板202和所述滤料下挡板203之间,所述滤料过滤层201内设置有颗粒状纤维滤料和所述滤料层隔板204,所述颗粒状纤维滤料为表面粗糙的圆柱体形状,尺寸为(φ)8.5mm

×

(l)11mm,比重小于水(0.9),孔隙率≥70%,具有高机械强度,过滤时滤料悬浮于cso滤料过滤层中,自适应形成紧密过滤层,可实现低阻力、高过滤速度的过滤性能,高效截留cso中的ss及bod,最高lv可达1000m/d;同时滤料比重小的特点使其在气水联合反洗时易呈现自由运动状态,增加相互碰撞和摩擦,实现滤料全表面与气水接触,使得附着在纤维表面的ss更容易脱落,滤料洗净度高,且节省能耗,此外,滤料亦可采用正方体形、球形、风车型中的一种或多种,材质为聚乙烯或聚丙烯中的至少一种,滤料具体形状、大小、材质根据处理污水的特征确定;所述滤料过滤层201的高度设为1-1.5m,其中50%-70%的空间填充滤料,剩余的30%-50%为反洗时滤料的搅动空间,滤料过滤层201越厚,污染物接触滤料的时间越长,越容易被滤料截留,过滤效果越

好,具体的滤层填充厚度依出水标准而定,滤料过滤层201长度3-9m,滤料过滤层201具体长度根据设计处理水量而设计,滤层投影面积越大,装置处理水量越高;所述滤料上挡板202和所述滤料下挡板203用于防止滤料流失,滤料上挡板202和滤料下挡板203上设有开孔,开孔直径3-8mm,开孔率(总开孔面积/总滤料层投影面积)为40%-70%;过滤水溢流进入排水渠5,由排水渠5底部设置的排水口排出,过滤池的停留时间为5-10min;上下滤料挡板固定结构由多组滤料挡板模块组成,滤料挡板模块通过两侧螺栓固定在主箱体的固定支架上,两个模块之间再放置一块加强筋,然后两块模块通过螺栓对锁在一起,强化模块结构;所述滤料层隔板204设置有两块或多块并将所述滤料过滤层201分成三个或多个独立的滤料室,cso流入时可能会影响滤层厚度的均匀性,进而影响过滤效果,为防止此类现象发生,沿所述滤料过滤层201的长度方向每间隔1-3m设置一个所述滤料层隔板204,可防止滤料在进水冲击下形成大规模的不均匀滤层。

39.参考图4,示例性的,所述反洗曝气系统3包括曝气管组件301和滤料反洗鼓风机302,所述曝气管组件301设置于所述滤料下挡板203的下方,所述滤料反洗鼓风机302设置于所述设备间7内;滤料过滤一定时间后,滤层被截留的ss堵塞,排水渠5的出水流量变小,排水渠5的出水流量通过流量计自动监测,其数值低于调压池进水口105/108附近设置的进水流量计数值的90%—95%时,调压池进水口105/108处设置的电磁阀关闭,停止进水的同时开启反洗程序,首先排泥泵403开启,排泥管支管阀门为常开,检修时关闭,过滤池内水位降低至滤料上挡板202下100-200mm时排泥泵停止,液位由液位计自动控制;自动开启滤料反洗鼓风机302,由电磁阀控制空气分别进入设置于每个滤料室之下的穿孔管组件301,穿孔管开孔向上,开孔直径3-8mm,并反洗相应的滤料室;颗粒状纤维滤料既具备纤维滤料比表面积大的优势,又具备颗粒过滤材料反冲洗简便的特点;反洗时,滤料呈现自由运动状态,增加相互碰撞和摩擦,加剧了纤维滤料在水中受到的机械作用力,使得附着在纤维表面的ss更容易脱落,滤料洗净度高,同时节省能耗,曝气反洗时间设计值为3-10min,结束后滤料反洗鼓风机302自动停止。

40.参考图4,示例性的,所述排泥系统4包括泥斗401、排泥管组件402和排泥泵403,所述泥斗401设置于所述调压池1和所述过滤池2的底部,所述泥斗401内的斜壁和底面水平面夹角设计值为45-60度,所述排泥管组件402设置于所述泥斗401内,所述排泥泵403设置于所述设备间7内;曝气反洗完成后,调压池1、过滤池2内成泥水混合状态,此时自动开启排泥泵403和主排泥管电磁阀,通过装置底部的排泥管组件402排放泥水混合物;排泥管组件402由排泥管支管和多个三通404构成,三通303开口向下作为吸口,泥水由此进入排泥管支管402,最后经排泥泵403通过开在装置侧面的排泥口113排出,排泥管组件402的个数依据泥斗401个数而定。

41.参考图5,示例性的,所述排水渠5包括升降堰板501、升降手轮502、升降丝杆503、升降限位片504和出水口505,所述升降堰板501设置于所述排水渠5和所述过滤池2之间,所述升降手轮502设置有两个并分别设置于所述升降堰板501的两侧,通过旋转两个所述升降手轮502,调节升降堰板的高度,还能适当调节升降堰板501的水平,以解决由于设备放置不水平导致升降堰板501上部出水不均匀的问题。

42.参考图1和5,示例性的,所述排水渠5和所述过滤池2的上部连通,所述滤料反洗鼓风机302和所述排泥泵403设置于设备间7。

43.参考图6和8,示例性的,所述设备间7还包括玻璃隔墙701、爬梯702、天窗703、控制柜704、消音通风口705,所述消音通风口705能对设备间进行有效换气的同时,也能有效隔绝设备间内外的噪音,所述消音通风口705包括百叶窗1201、散热风扇1202、消音凹槽1203、穿吸音板1204、消音凸槽1205和消音盖板1206,所述散热风扇1202固定在所述百叶窗1201上,再通过螺栓将所述百叶窗1201固定在所述消音凹槽1203外侧,所述穿吸音板1204固定在所述消音凹槽1203和所述消音凸槽1205之间,所述消音盖板1206固定在所述消音凸槽1205上方。

44.参考图7,示例性的,装置的主箱体背面设有滤料观察口111、排水渠出水口112、排泥口113、设备间消音通风孔114、电源口115和天窗116。

45.参考图1,示例性的,装置顶设有所述护栏6,方便运维和参观人员使用,以上功能区和组件高度集成于一体,结构简单,极大集约了占地面积。

46.而且,本发明还有以下特点:

47.工艺上不设独立的沉砂池去除泥砂等大颗粒物,而是通过在装置底部设置泥斗,创新性地融合调压池整体和过滤池的下部空间实现“沉淀池”的功能,便于泥砂沉淀、外排的同时,又能调节水头差、过滤污染物,大幅度地集约了工艺结构;

48.调压池、过滤池、反洗曝气系统、排泥系统、排水渠、和设备间集成于一主箱体构成一体化的装置,装置的主体采用钢结构制造,将调压池、过滤池、排水渠、反洗曝气系统、排泥系统和设备间六大功能区高度集成于一体,占地面积小(过滤区表面负荷最高1000m3/m2/d),运行成本低,快速启停,即开即用,全自动运行,可远程监控;撬装式,无需现场土建施工配合,可大幅缩短工程时间,且可以灵活调整装置位置,可用于雨季的应急处理或晴天的一级强化处理;

49.主箱体加强筋采用齿形结构,焊接时只需满焊凸起部分,凹端部分无需焊接,一方面减少主箱体的焊接量,另一方面加强筋与主箱体不存在间隙,在喷漆时能全覆盖所有外表面,从而增强箱体的防锈防腐的能力。

50.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1