一种微通道和微流控混合器件的制作方法

1.本实用新型涉及微流控结构技术领域,具体涉及到一种微通道和微流控混合器件。

背景技术:

2.微流控技术可用于纳米材料的合成,通过快速混合、快速传质、精确控制反应条件和试剂的添加等来实现对纳米材料性质的调控。同时,纳米材料可以在微流控混合器中实现连续生产,并可以通过多通道并行来实现放大,实现规模化生产。

3.目前市场上已有多种微流控混合器件用于制备纳米材料,其多数基于某个混合进行设计。如t形或y形微通道,在两种流体之间的接触面上发生混合,这种一般需要较长的混合时间。如三维蛇形通道结构,内部嵌入鱼骨结构,通过额外的流体扰动来实现液体的混合,但该结构非常容易发生纳米粒子的堵塞,在液体翻滚时纳米粒子容易嵌入交错的鱼骨结构中。再如扭曲通道,能够实现液体的分离与重聚,来增加两种流体的混合,但往往会带来较高的流体阻力。

4.因此,存在待改进之处,本实用新型提供一种微通道和微流控混合器件。

技术实现要素:

5.针对现有技术所存在的不足,本实用新型目的在于提出一种微通道和微流控混合器件,具体方案如下:

6.一种微通道和微流控混合器件,所述器件包括第一物料入口、第二物料入口、支路通道、障碍通道、物料出口;

7.所述第一物料入口通过一个第一线性通道同时与两个所述支路通道的进口端连通,两个所述支路通道的出口端通过一个第二线性通道同时与所述第二物料入口连通,所述第二物料入口、支路通道共同的出口端设为三通口,所述三通口的内径逐渐减小;

8.所述障碍通道形成有聚拢端、发散端,所述聚拢端、发散端之间同时连通有两个分流通道,所述分流通道中设有多个障碍结构,所述障碍结构由多个呈环形矩阵排列的障碍柱组成;

9.所述发散端与所述三通口连通,所述聚拢端通过一个第三线性通道与所述物料出口连通。

10.进一步的,所述障碍通道至少设置有两个。

11.进一步的,所述分流通道设有所述障碍结构的位置处,其内径大于所述分流通道其他位置的内径。

12.进一步的,所述分流通道的末端的内径逐渐减小。

13.进一步的,所述障碍柱整体呈月牙形。

14.进一步的,所述障碍柱的凹陷处朝向所述发散端设置。

15.进一步的,所述第一线性通道、第二线性通道与两个支路通道的连接处边缘均采

用圆角化过渡结构。

16.进一步的,所述障碍通道与第三线性通道的连接处边缘采用圆角化过渡结构。

17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

18.(1)第一项水相溶液从第一物料入口进入后,在支路通道的作用下分成两支,然后两支第一项水相溶液在第二线性通道的两侧汇入,形成聚焦型流体,第二项油相溶液从第二物料入口进入,对第二线性通道内的第二项油相溶液进行挤压,在支路通道和第二线性通道的连接处加速两项物料的混合;

19.混合后的物料在三通口的末端形成收敛,并随即障碍通道的发散端形成扩散,然后又分为两路,即分别进入两个分流通道中,由于每个分流通道中均设置有障碍结构,且障碍柱呈环形矩阵排列,混合后的物料在障碍柱的周围进行扩散流动,可形成次级流动、回流或混乱的对流等不规律的流动,增强分子扩散,加速液体的混合效果;

20.进一步混合后的物料在每个分流通道的末端进行收敛,然后共同在聚拢端形成聚焦型流体,最后多次混合的物料从物料出口排出,物料出口处可以连接管道进行产品收集;

21.综述,相比现有设置复杂、扭曲的通道的技术,本实用新型通过连续设置的多种混合方式的叠加,多次形成收敛-发散型流动,缩短了流体通路,减少了混合时间,降低了管道阻力,增加了混合效果,加快了混合速度。

22.(2)通过设置两个以上的障碍通道,从第一个障碍通道流出的聚焦型流体,继续进入障碍通道中,同理,可进一步加速液体的混合效果。

23.(3)障碍柱整体呈月牙形,表面平滑,且其凹陷处朝向发散端设置,可起到对液体的一个导向作用,可综合减小液体翻滚时纳米粒子嵌入或者滞留障碍结构中的可能性;

24.(4)通过设置圆角化过渡结构,大大减小纳米粒子在转接出发生阻滞及堵塞的可能性。

附图说明

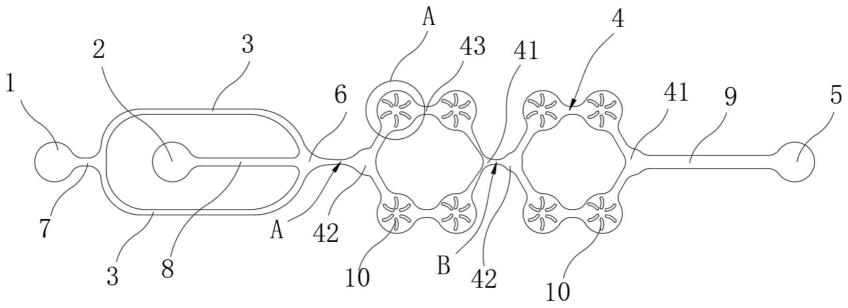

25.图1为本实用新型的实施例的整体示意图;

26.图2为图1中a处的放大示意图。

27.附图标记:1、第一物料入口;2、第二物料入口;3、支路通道;4、障碍通道;41、聚拢端;42、发散端;43、分流通道;5、物料出口;6、三通口;7、第一线性通道;8、第二线性通道;9、第三线性通道;10、障碍结构;11、障碍柱。

具体实施方式

28.下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

29.如图1所示,一种微通道和微流控混合器件,器件包括第一物料入口1、第二物料入口2、支路通道3、障碍通道4、物料出口5,通过这几种结构的配合,使得本实用新型实现采用聚焦方式对两项液体进行混合,并多次形成收敛-发散型流动,同时在液体混合中引入月牙形障碍柱11,属于多种混合方式组合设计,能够使液体在短时间内实现快速混合。

30.为实现引入第一项水相溶液,第一项水相溶液通过压力泵或注射泵泵入第一物料入口1,第一物料入口1通过一个第一线性通道7同时与两个支路通道3的进口端连通,两个

支路通道3以第一线性通道7为轴线对称设置,第一线性通道7内的第一项水相溶液平均分配给两个支路通道3。

31.为实现引入第二项油相溶液,第二项水相溶液通过压力泵或注射泵泵入第二物料入口2,两个支路通道3的出口端通过一个第二线性通道8同时与第二物料入口2连通,且两个支路通道3也以第二线性通道8为轴线对称设置,因此,如图1可以看出,两个支路通道3整体围成呈腰形的环形结构,第二线性通道8处于环形结构的内部,第一线性通道7处于环形结构的外部。第二物料入口2的进料速度小于第一物料入口1的进料速度,两侧的第一项水相溶液向中间冲击第二线性通道8内的第二项油相溶液,在支路通道3和第二线性通道8的连接处加速两项物料的混合。

32.第一项溶液、第二项溶液也可通过注射器直接注入。

33.为便于描述,第二物料入口2、支路通道3共同的出口端设为三通口6,三通口6的内径逐渐减小,三条通道汇合后在三通口6处形成聚焦型流体,前述混合后的物料在三通口6的末端形成收敛,收敛位置可参见图1中的a处,并继续向障碍通道4流动。

34.障碍通道4整体呈圆环结构,障碍通道4形成有聚拢端41、发散端42,聚拢端41、发散端42之间同时连通有两个分流通道43,两个分流通道43呈对称设置,每个分流通道43中设有两个障碍结构10,障碍结构10之间呈间隔设置,为便于障碍结构10发挥作用,分流通道43设有障碍结构10的位置处,其内径大于分流通道43其他位置的内径,而且分流通道43的末端的内径逐渐减小。障碍结构10由多个呈环形矩阵排列的障碍柱11组成,可以看出,分流通道43在障碍结构10处呈圆形状,其他位置呈长条状。

35.障碍通道4具体的连接关系为:发散端42与三通口6连通,聚拢端41通过一个第三线性通道9与物料出口5连通。

36.流进障碍通道4的物料随即在发散端42形成扩散,然后又分为两路,即分别进入两个分流通道43中,由于每个分流通道43中均设置有障碍结构10,且障碍柱11呈环形矩阵排列,混合后的物料在障碍柱11的周围进行扩散流动,可形成次级流动、回流或混乱的对流等不规律的流动,增强分子扩散,加速液体的混合效果。

37.由于分流通道43的末端的内径逐渐减小,经过障碍通道4进一步混合的物料在每个分流通道43的末端进行收敛,收敛位置可参见图1中的b处,然后共同在聚拢端41形成聚焦型流体。

38.需要说明的是,本实施例中,障碍通道4设置有两个,连接关系为第二个障碍通道4的发散端42与第一个障碍通道4的聚拢端41连通。障碍通道4的数量不做限制,根据所需的混合效果而定。当设置了两个障碍通道4后,从第一个障碍通道4流出的聚焦型流体,继续进入第二个障碍通道4中,在聚拢端41和发散端42的连接处进行收敛,同理经过第二个障碍通道4的混合之后,可进一步加速液体的混合效果,混合的物料在第二个障碍通道4与第三线性通道9的连接处汇合,最后多次混合的物料从物料出口5排出,物料出口5处可以连接管道进行产品收集。

39.需要说明的是,如图2所示,障碍柱11整体呈月牙形,表面平滑,摩擦力较小,障碍柱11的凹陷处朝向发散端42设置,可起到对液体的一个导向作用,可综合减小液体翻滚时纳米粒子嵌入或者滞留障碍结构10中的可能性。

40.第一线性通道7、第二线性通道8与两个支路通道3的连接处边缘均采用圆角化过

渡结构,障碍通道4与第三线性通道9的连接处边缘采用圆角化过渡结构,同理,整个器件的外部边缘以及内部边缘均可采用圆角化过渡结构,大大减小纳米粒子在转接出发生阻滞及堵塞的可能性。

41.综述,本实用新型通过连续设置的多种混合方式的叠加,多次形成收敛-发散型流动,缩短了流体通路,减少了混合时间,降低了管道阻力,增加了混合效果,加快了混合速度。

42.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1