一种固定床炭化装置的制作方法

1.本实用新型涉及成型生物质炭化技术领域,具体涉及一种固定床炭化装置。

背景技术:

2.在机制炭生产过程中,固定床炭化装置因其炭产品质量较好,得到了广泛的应用,但在生产过程中,存在以下问题:

3.一、普通的炭化装置从底部侧面进空气与装置内部燃烧的炭氧化放热来提供炭化所需的热量。因为空气温度低而聚集在下部,无法与炭化装置内部的炭氧化燃烧产生足够的热量,导致下部床层炭化温度难以均匀提升,下部床层因为温度低造成成型生物质无法炭化,质量较差。

4.二、普通的炭化装置通过间接传热来提供炭化所需的热量,因为间接传热效率低,这必然导致燃料消耗加大。

5.三、普通炭化装置点火时直接打开炭化炉将点燃的炭放入,容易导致爆炸。

6.四、炭烟在燃烧时需要加入空气,而当燃烧后的热气中含氧量较高时,会烧蚀吸附成型生物质炭表面,使炭的孔径增大,吸附面积降低,从而使炭的吸附性能下降,化学活性降低,着火慢,炭化后生物质成型炭表面的灰分增加。

7.综上所述,急需一种固定床炭化装置以解决现有技术中存在的问题。

技术实现要素:

8.本实用新型目的在于提供一种固定床炭化装置,以解决成型生物质在炭化过程中质量差问题。

9.为实现上述目的,本实用新型提供了一种固定床炭化装置,包括燃烧窑和设于燃烧窑顶部的储料框;所述燃烧窑和储料框均设置于密闭腔体内;所述燃烧窑包括依次连通的点火室、旋风燃烧室、放射燃烧室和环隙燃烧室,用以提升炭烟燃烧效率。

10.优选的,所述点火室的出气管与旋风燃烧室的侧壁切向连接;所述放射燃烧室包括中心燃烧室和多个沿中心燃烧室周向分布的耐火砖,所述旋风燃烧室的底部与所述中心燃烧室连通;所述环隙燃烧室与多个耐火砖组合形成的若干条出气通道连通,并将热气传输至储料框底部。

11.优选的,所述燃烧窑还包括预热装置,所述预热装置位于环隙燃烧室中;所述预热装置包括第一预热装置和第二预热装置;所述第一预热装置和第二预热装置均设有进气口,分别用于通入炭烟和空气;所述第一预热装置和第二预热装置均设有用于与点火室连接的出气口。

12.优选的,所述点火室包括同心筒组件和两个输气管;同心筒组件包括多个同轴设置的筒体,多个筒体之间形成n型气流通道;两个输气管与同心筒组件的外层筒体切向连接,用于实现预热装置与同心筒组件的连接。

13.优选的,所述点火室还包括设置于同心筒组件内部的电子点火器和炭点火组件。

14.优选的,所述储料框包括多个沿高度方向堆叠的棒框;所述棒框的上下端面均为镂空结构。

15.优选的,所述棒框的底部端面为向上拱起的球形端面。

16.优选的,所述棒框的外圆周面设有蒙皮,相邻棒框的连接边缘设有排潮孔。

17.优选的,所述棒框的外圆周面上设有用于与相邻棒框连接的连接板,所述连接板上设有定位销孔和起吊凹槽。

18.优选的,一种固定床炭化装置还包括用于检测储料框外部温度的传感器。

19.应用本实用新型的技术方案,具有以下有益效果:

20.(1)本实用新型中,通过在燃烧窑内设置与点火室连通的多级串联的燃烧室,包括依次连接的旋风燃烧室、放射燃烧室和环隙燃烧室,炭烟在多级燃烧室内充分燃烧,可以将燃烧尾气中氧含量降至极低,从而实现了成型生物质的绝氧炭化,成型生物质炭化后生成的炭不再被氧化而损失,减少了炭表面的灰分增加,极大提高了炭产量和炭质量;本技术中,直接将燃烧后的热气传递至储料框中,通过直接传热来提供炭化所需的热量,因为直接传热效率高,这必然导致燃料消耗量减少。

21.(2)本实用新型中,通过将点火室的出气管与旋风燃烧室切向连接,使燃烧的炭烟切向进入旋风燃烧室内部,气流阻力较小,燃烧的炭烟进入旋风燃烧室后在旋风燃烧室内形成气旋,使气流分布均匀并充分燃烧;旋风燃烧室的底部与放射燃烧室的中心燃烧室连通,旋风燃烧室内部形成的气旋旋转向下进入中心燃烧室,多个耐火砖沿中心燃烧室的周向均匀分布形成若干条放射状出气通道,气流流通面积逐渐增大,气流流速逐渐减小,有利于炭烟的充分燃烧,使燃烧窑内部的温度进一步升高,由于多个耐火砖的蓄热量较大,可以在较长时间内维持可燃成分浓度较低的炭烟的燃烧,不至于使燃烧的炭烟迅速熄灭;环隙燃烧室与多个耐火砖组合形成的若干条出气通道连通,并将热气传输至储料框底部,燃烧的炭烟进入环隙燃烧室后,燃烧空间进一步增大,气体流速继续减小,更有利于炭烟的充分燃烧,保证燃烧后的热气均匀地进入储料框内,有利于均匀进行炭化反应。

22.(3)本实用新型中,旋风燃烧室、放射燃烧室和环隙燃烧室为同心设计,使燃烧窑结构紧凑,减少了空间占用量,减少了建造成本,同时有利于将热量均匀的辐射至储料框(即床层)进行炭化反应,提高炭质量。

23.(4)本实用新型中,通过将预热装置设置于环隙燃烧室中,预热装置内部的气体被环隙燃烧室中的热气预热,有利于提升热气的利用率,及利于炭烟的持续稳定燃烧,为炭化提供持续稳定的热量,以提升炭质量。

24.(5)本实用新型中,点火室的同心筒组件包括多个同轴设置的筒体,多个筒体之间形成n型气流通道,使炭烟和空气在流动过程中混合均匀并与点燃的炭烟间接逐步预热提温,便于点燃和小流量炭烟的持续稳定燃烧,为炭化反应低温段提供持续稳定的热量,以提升炭质量;两个输气管与同心筒组件的外层筒体切向连接,用于实现预热装置与同心筒组件的连接,使预热后的炭烟和空气在同心筒组件内部旋转实现均匀混合和均匀流动,便于点燃和小流量炭烟的持续稳定燃烧,为炭化反应低温段提供持续稳定的热量,以提升炭质量。

25.(6)本实用新型中,点火室包括设置于同心筒组件内部的电子点火器和炭点火组件,先通过电子点火器将炭烟点燃,再通过燃烧的炭烟点燃炭点火组件中的炭,使炭持续燃

烧,作为持续点燃炭烟的火源,可保证点火过程的安全性。

26.(7)本实用新型中,储料框包括多个沿高度方向堆叠的棒框;棒框的上下端面均为镂空结构,保证成型生物质不会掉落的同时使热气能够顺畅流通,使炭烟燃烧后的热气可以从下至上流动,下一层的热气自然上升进入上一层提温,从而使上层温度保持在露点以上,不会产生液体析出,从而确保了炭化的质量,对多层棒框内部的成型生物质进行炭化。

27.(8)本实用新型中,棒框的外圆周面设有蒙皮,将储料框围成管状,热气下进上出,借助“烟囱效应”让从储料框底部进入的热气在床层内均匀上升,从而使成型生物质均匀进行炭化反应,从而使炭的质量更稳定;相邻棒框的连接边缘设有排潮孔,用于炭化反应的排潮,可及时将反应生成的蒸汽排走,确保了棒框内均匀缓慢进行炭化反应,从而确保了较好的炭质量和较低的炭成本。

28.(9)本实用新型中,棒框的底部端面为向上拱起的球形端面,棒框的底部包括多条弧形底拱片和卡接于底拱片上的支撑环,通过弧形底拱片和支撑环组合形成球形端面,可提升棒框底部端面的承重能力,在受热时底部端面会均匀的向球形端面的外圆面方向膨胀,支撑环之间的环间距不变,成型生物质不会因间距扩大而掉落。

29.(10)本实用新型中,设有用于检测储料框外部温度的传感器,进行关键点的温度监控。

30.除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

31.构成本技术的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

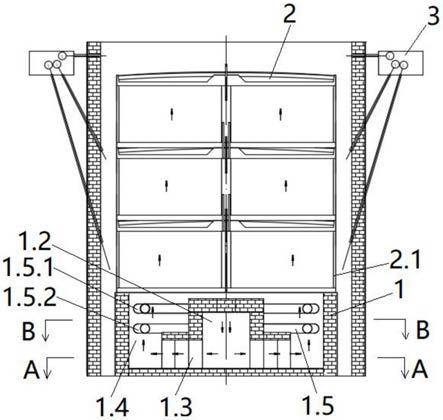

32.图1是本技术实施例中一种固定床炭化装置的剖视图;

33.图2是本技术实施例中一种固定床炭化装置的a-a视图;

34.图3是本技术实施例中一种固定床炭化装置的b-b视图;

35.图4是本技术实施例中点火室的结构示意图;

36.图5是本技术实施例图4的c-c视图;

37.图6是本技术实施例图1中储料框的结构示意图;

38.图7是本技术实施例图6的d向视图;

39.图8是本技术实施例中顶层棒框的结构示意图;

40.其中,1、燃烧窑,1.1、点火室,1.1.1、出气管,1.1.2、同心筒组件,1.1.3、输气管,1.1.4、电子点火器,1.1.5、炭点火组件,1.2、旋风燃烧室,1.3、放射燃烧室,1.3.1、中心燃烧室,1.3.2、耐火砖,1.4、环隙燃烧室,1.5、预热装置,1.5.1、第一预热装置,1.5.2、第二预热装置,2、储料框,2.1、棒框,2.1.1、顶片,2.1.2、排潮孔,2.1.3、连接板,2.1.4、支撑环,2.1.5、底拱片,2.1.6、顶拱片,3、传感器。

具体实施方式

41.以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以根据权

利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

42.实施例:

43.参见图1至图8,一种固定床炭化装置,本实施例应用于成型生物质的炭化。

44.一种固定床炭化装置,参见图1,包括燃烧窑1和设于燃烧窑1顶部的储料框2;燃烧窑1和储料框2均设置于带有顶盖的密闭腔体内;所述燃烧窑1包括依次连通的点火室1.1、旋风燃烧室1.2、放射燃烧室1.3和环隙燃烧室1.4,炭烟在点火室1.1点燃后,在旋风燃烧室1.2、放射燃烧室1.3和环隙燃烧室1.4内充分燃烧,用以提升炭烟燃烧效率,可以将燃烧后产生的热气中氧含量降至极低,从而实现了绝氧炭化,炭不再被氧化而损失,极大提高了炭产量。

45.参见图2和图3,所述点火室1.1的出气管1.1.1与旋风燃烧室1.2的侧壁切向连接,使燃烧的炭烟切向进入旋风燃烧室1.2内部,气流阻力较小,燃烧的炭烟进入旋风燃烧室1.2后在旋风燃烧室1.2内形成气旋,使气流分布均匀并充分燃烧;所述放射燃烧室1.3包括中心燃烧室1.3.1和多个沿中心燃烧室1.3.1周向分布的耐火砖1.3.2,所述旋风燃烧室1.2的底部与所述中心燃烧室1.3.1连通,旋风燃烧室1.2内部形成的气旋旋转向下进入中心燃烧室1.3.1,多个耐火砖1.3.2沿中心燃烧室1.3.1的周向均匀分布形成若干条放射状出气通道,在出气通道中,气流流通面积逐渐增大,气流流速逐渐减小,有利于炭烟的充分燃烧,使燃烧窑1内部的温度进一步升高,由于多个耐火砖1.3.2的蓄热量较大,可以在较长时间内维持可燃成分浓度较低的炭烟的燃烧,不至于使燃烧的炭烟迅速熄灭。所述环隙燃烧室1.4与多个耐火砖1.3.2组合形成的若干条出气通道连通,并将热气传输至储料框2底部,燃烧的炭烟进入环隙燃烧室1.4后,燃烧空间进一步增大,气体流速继续减小,更有利于炭烟的充分燃烧,保证燃烧后的热气均匀地进入储料框2内,有利于储料框2内的成型生物质进行均匀的炭化反应,减少炭表面因热气中氧含量高而产生灰分的情况。

46.本实施例中,旋风燃烧室1.2、放射燃烧室1.3和环隙燃烧室1.4为同心设计,使燃烧窑1结构紧凑,减少了空间占用量和建造成本,同时有利于将热量均匀的辐射至储料框2(即床层)进行炭化反应,提高炭质量。

47.参见图1和图3,所述燃烧窑1还包括预热装置1.5,所述预热装置1.5位于环隙燃烧室1.4中,且与环隙燃烧室1.4同心设置,预热装置1.5可采用同心圆环或正多边形的结构设计;所述预热装置1.5包括第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2;所述第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2均设有进气口,分别用于通入炭烟和空气,预热装置1.5内部的气体被环隙燃烧室1.4中的热气预热,有利于提升热气的利用率,及利于炭烟的持续稳定燃烧,为炭化提供持续稳定的热量,以提升炭质量;所述第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2均设有用于与点火室1.1连接的出气口(图3中仅示意其中一个预热装置1.5与点火室1.1的连接关系),用于将预热后的炭烟和空气输入点火室1.1中。

48.参见图4和图5,所述点火室1.1包括同心筒组件1.1.2和两个输气管1.1.3,两个输气管1.1.3分别用于与第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2连接,分别实现预热后的炭烟和空气的输入;同心筒组件1.1.2包括多个同轴设置的筒体,多个筒体之间形成n型气流通道(如图3中箭头所示),使炭烟和空气在流动过程中混合均匀并与点燃的炭烟间接逐步预热提温,便于点燃和小流量炭烟的持续稳定燃烧,为炭化反应低温段提供持续稳定的热量,以提升炭质量;两个输气管1.1.3与同心筒组件1.1.2的外层筒体切向连接,用于实现

预热装置1.5(即第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2)与同心筒组件1.1.2的连接,使预热后的炭烟和空气在同心筒组件1.1.2内部旋转实现均匀混合和均匀流动,便于点燃和小流量炭烟的持续稳定燃烧,为炭化反应低温段提供持续稳定的热量,以提升炭质量。

49.所述点火室1.1还包括设置于同心筒组件1.1.2内部的电子点火器1.1.4和炭点火组件1.1.5,其中,炭点火组件1.1.5包括可燃炭和炭的固定组件;先通过电子点火器1.1.4将炭烟点燃,再通过燃烧的炭烟点燃炭点火组件1.1.5中的炭,使炭持续燃烧,作为持续点燃炭烟的火源;而传统的点火方式是将点燃的炭放入可燃的混合气体中,打开燃烧炉放入燃烧的炭时,可能会引发爆炸;本技术中先用电子点火器1.1.4将可燃炭烟点燃,再将炭点火组件1.1.5中的炭点燃,不需打开燃烧窑1,确保了点火的安全性。

50.参见图6至图8,所述储料框2包括多个沿高度方向堆叠的棒框2.1;所述棒框2.1的上下端面均为镂空结构,保证成型生物质不会掉落的同时使热气能够顺畅流通,如图7所示,使炭烟燃烧后的热气可以从下至上流动,对多层棒框2.1内部的成型生物质进行均匀炭化。

51.参见图6和图7,所述棒框2.1的底部端面为向上拱起的球形端面,棒框2.1的底部包括多条弧形底拱片2.1.5和卡接于底拱片2.1.5上的支撑环2.1.4,多个直径不同的支撑环2.1.4呈同心设置,多条弧形底拱片2.1.5沿支撑环2.1.4的周向均匀布置,通过弧形底拱片2.1.5和支撑环2.1.4组合形成球形端面,可提升棒框2.1底部端面的承重能力,在受热时底部端面会均匀的向球形端面的外圆面方向膨胀,支撑环2.1.4卡在底拱片2.1.5上的卡槽中,使得相邻支撑环2.1.4之间的环间距不变,成型生物质不会因间距扩大而掉落。为了便于实现棒框2.1之间的堆叠,降低棒框2.1堆叠后的高度,棒框2.1顶部端面也为球形端面,棒框2.1顶部设有多条沿棒框2.1周向均匀布置的顶拱片2.1.6,顶拱片2.1.6的弧度与棒框2.1的底部端面相匹配,为便于实现成型生物质的放入,顶拱片2.1.6的数量和间距可根据成型生物质的规格进行设置,顶拱片2.1.6上设有弧度与棒框2.1底部端面匹配的镂空顶片2.1.1。

52.所述棒框2.1的外圆周面设有蒙皮,将储料框2围成管状,热气下进上出,借助“烟囱效应”让从储料框2底部进入的热气在床层内均匀上升,从而使成型生物质均匀进行炭化反应,从而使炭的质量更稳定。

53.相邻棒框2.1的连接边缘设有排潮孔2.1.2,用于炭化反应的排潮,可及时将反应生成的蒸汽排走,确保了棒框2.1内均匀缓慢进行炭化反应,从而确保了较好的炭质量和较低的炭成本。本实施例中,排潮孔2.1.2设置于棒框2.1的上沿边缘。

54.所述棒框2.1的外圆周面上设有用于与相邻棒框2.1连接的连接板2.1.3,所述连接板2.1.3上设有定位销孔和起吊凹槽,本实施例中,在棒框2.1上设有两种连接板2.1.3,位于棒框2.1上部的连接板2.1.3上设有定位销孔和起吊凹槽,位于棒框2.1下部的连接板2.1.3只设有定位销孔(由于为了保持起吊时棒框的稳定性,通常将吊点设置于棒框2.1上部)。进行棒框2.1之间的连接时,将上层棒框2.1下部连接板2.1.3上的定位销孔和下层棒框2.1上部连接板2.1.3上的定位销孔对齐,插入销轴即可实现连接,使相邻棒框2.1之间形成一个整体。

55.由于炭化反应最高的温度可以达到或超过1000℃,棒框2.1必须长时间耐受高温而基本上不变形,否则变形大了会使成型生物质掉落,棒框2.1的检修成本也会大幅上升。

炭烟中析出的液体呈酸性,ph值可达2.5,棒框2.1必须耐腐蚀。由于耐高温又耐腐蚀的材料相当昂贵,另外为了吊装方便,棒框2.1必须尽量减轻重量;所以本技术中棒框2.1材料选用不锈钢,并在棒框2.1底部采用了球面承重栅格设计,耐温能力和耐腐蚀能力更高,重量更轻,寿命更长,大大降低了棒框2.1的制作成本和维修工作量。

56.参见图1,一种固定床炭化装置还包括用于检测储料框2外部温度的传感器3,本实施例中,在密闭腔体的前、后、左、右四个方位均设有热电偶,每一个方位上的热电偶斜插入密闭腔体中,进行关键点的温度监控,安装检修方便,不额外占用空间,不影响揭密闭腔体的顶盖,不影响吊装储料框2。

57.上述的一种固定床炭化装置的使用方法如下:将成型生物质放入棒框2.1中,将多个棒框2.1堆叠,将储料框2整体吊装放入密闭腔体内,将储料框2放置于燃烧窑1顶部,将密闭腔体顶部封闭,开启传感器3进行温度监测;

58.将炭烟和空气分别通入第一预热装置1.5.1和第二预热装置1.5.2(初始炭烟和空气可利用外部热源进行预热,后续再通过环隙燃烧室1.4中的热气预热),再分别通过两个输气管1.1.3输入点火室1.1中,启动电子点火器1.1.4,使混合炭烟燃烧(炭烟和空气的混合气体),并点燃炭点火组件1.1.5中的炭;

59.燃烧后的炭烟流经旋风燃烧室1.2、放射燃烧室1.3和环隙燃烧室1.4,进行充分燃烧后,耗尽混合炭烟中的氧气,燃烧后产生的热气进入储料框2中,从下至上对棒框2.1中的成型生物质进行均匀炭化,满足炭化时间后即可取出。

60.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1