一种固体重力流运载储能设备及储能系统的制作方法

1.本发明涉及重力储能领域,尤其涉及的是一种固体重力流运载储能设备及储能系统。

背景技术:

2.人类社会对能源的使用从受储量限制,在生产与生活中使用对环境有污染的煤、石油、天然气等化石能源。从依赖传统能源,转型为取之不尽,用之不竭、清洁可再生的太阳能、风能等可再生能源将是历史的必然。

3.但是可再生能源具有间歇性和随机波动性,属于不稳定的能源。要把间歇的和随机波动的不稳定能源转化为按需求供给的稳定型能源,储能环节是能源转型的关键。大规模、高效储能也是能源转型的关键技术。

4.发明专利cn114649819a公开了一种重力模块储能及运行方法,利用齿轮与齿条啮合的传动效率高,传动力矩大的特点实现大坡度轨道高效的运输储能。但该技术是以车载移动动力,齿条固定在轨道两侧,移动的动力齿轮与固定齿条的方式,其在传动过程中,齿条固定在轨道两侧静止不动,由齿轮储能发电车动力的驱动下,转动轴端齿轮与固定齿条啮合,驱动运输车组行驶。由于固定在道路上的齿条必须在开放的状态下让移动的齿轮经过,因而无法对齿轮与齿条进行防尘防护。当在系统的运行工作过程中,尤其是沙尘气频发的北方地区,环境的沙尘极易污染齿轮与齿条,并且环境易受沙尘污染的开放空间也难以对齿轮与齿条施加润滑油润滑。在齿轮与齿条受沙尘污染,且又缺乏良好的润滑,导致齿轮与齿条的传动损耗增加,效率明显降低。

5.因此,现有技术还有待于改进和发展。

技术实现要素:

6.鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种固体重力流运载储能设备及储能系统,解决现有技术所采用车载移动动力传动方式无法进行防尘,导致能量损失大、效率低的问题。

7.本发明的技术方案如下:

8.一种固体重力流运载储能设备,其中包括:

9.运载轨道,运载轨道具有低海拔段和与低海拔段相对应的高海拔段,以及位于低海拔段与高海拔段之间的倾斜段;

10.重力储能元件,重力储能元件移动设置在运载轨道上,且重力储能元件上设置有底盘齿条;

11.电能动能转换机构,电能动能转换机构沿运载轨道设置,电能动能转换机构具有齿轮件,齿轮件与底盘齿条相连接;其中,齿轮件包括:转动设置的动力输入齿轮;转动设置并与动力输入齿轮传动连接的第一输出齿轮;转动设置的第二输出齿轮,第二输出齿轮与动力输入齿轮传动连接,第一输出齿轮和第二输出齿轮分别位于所述动力输入齿轮的两

侧;相邻的重力储能元件中,第一输出齿轮用于与一个底盘齿条相啮合的同时,另一个底盘齿条用于与第二输出齿轮相啮合;

12.防尘构件,防尘构件设置在底盘齿条的外侧,并用于对底盘齿条进行防尘;

13.润滑组件,润滑组件设置在防尘构件内,并用于对齿轮件和底盘齿条的啮合处进行润滑;

14.电能动能转换机构通电而产生旋转动力,并通过齿轮件与底盘齿条的啮合而带动多个依次抵靠的重力储能元件沿倾斜段由低海拔段连续顶推向高海拔段;

15.或者

16.多个依次抵靠的重力储能元件在重力作用下从高海拔段移动到低海拔段,以使底盘齿条与齿轮件相啮合,并带动电能动能转换机构将机械动能转换为电能。

17.进一步,在相邻的重力储能元件中,第一输出齿轮与第二输出齿轮的中心距离b大于一个重力储能元件上的底盘齿条与另一个重力储能元件上的底盘齿条之间的间隔距离b。

18.进一步,第一输出齿轮通过第一过渡齿轮与动力输入齿轮进行传动连接,第一过渡齿轮与第一输出齿轮固定并同轴设置,第一过渡齿轮与动力输入齿轮相啮合;

19.第二输出齿轮通过第二过渡齿轮与动力输入齿轮进行传动连接,第二过渡齿轮与第二输出齿轮固定并同轴设置,第二过渡齿轮与动力输入齿轮相啮合;

20.第一过渡齿轮和第二过渡齿轮分别位于动力输入齿轮的两侧。

21.进一步,电能动能转换机构还包括:电动能转换电机以及传动器壳体;

22.第一过渡齿轮、动力输入齿轮以及第二过渡齿轮位于传动器壳体内;

23.电动能转换电机设置在传动器壳体外。

24.进一步,传动器壳体上转动连接有主动转轴,主动转轴的一端通过联轴器连接电动能转换电机、另一端延伸至传动器壳体内并键连接动力输入齿轮。

25.进一步,重力储能元件包括:储能元件本体以及底盘;储能元件本体与底盘可拆卸连接;

26.底盘的两侧均设置底盘齿条;

27.电能动能转换机构分别位于运载轨道的两侧,且两侧的电能动能转换机构分别通过齿轮件与所述底盘两侧的底盘齿条相啮合。

28.进一步,固体重力流运载储能设备还包括:底盘回程轨道,底盘回程轨道与运载轨道并排设置,底盘回程轨道一侧相应设置有电能动能转换机构、防尘构件以及润滑组件;

29.运载轨道用于输送装载有储能元件本体的所述底盘,底盘回程轨道用于输送卸下所述储能元件本体的所述底盘。

30.进一步,电能动能转换机构包括:电动能转换电机,齿轮件连接在电动能转换电机的转轴上,齿轮件位于底盘齿条的上方并与底盘齿条相啮合;

31.防尘构件包括:防护罩,防护罩环绕包裹所述底盘齿条,防护罩朝向重力储能元件的一侧设置有开口;

32.多个并排间隔设置的上封闭板,每个上封闭板均沿防护罩的延伸方向设置,并位于防护罩的开口的上侧;

33.多个卡接上封闭板,多个卡接上封闭板设置在重力储能元件的侧面上,卡接上封

闭板嵌于相邻的两个上封闭板之间;

34.卡接下封闭板,卡接下封闭板设置在重力储能元件上,并嵌于防护罩的开口内,与防护罩的开口下侧的内壁相配而关闭开口;

35.弯曲段鼓风组件,弯曲段鼓风组件设置在防护罩的弯曲段上,并用于朝向所述防护罩内吹风。

36.进一步,储能元件本体的长度方向的一端设置有顶推凹台,长度方向的另一端设置有顶推凸台;

37.其中一个重力储能元件的顶推凹台用于抵靠相邻的另一个重力储能元件的顶推凸台。

38.进一步,弯曲段鼓风组件具体包括:正压室、鼓风机以及空气净化室;正压室连通在防护罩的弯曲段,鼓风机连接正压室和空气净化室,空气净化室用于接收外部空气,并对空气进行净化,净化好后的空气通过鼓风机进入到正压室,从而使防护罩的弯曲段产生正压,实现对防护罩的弯曲段进行防尘保护。

39.进一步,在空气质量好的时候,鼓风机停止运行。

40.进一步,防护罩上设置有集油槽;

41.润滑组件包括:进油管,进油管连通集油槽;

42.油泵,油泵连接进油管;

43.出油管,出油管连接油泵,且出油管的出油端用于朝向底盘齿条的齿进行喷油。

44.基于相同的构思,本发明还提出一种储能系统,包括如上所述的固体重力流运载储能设备,低海拔堆场和高海拔堆场;低海拔段贯穿低海拔堆场,高海拔段贯穿高海拔堆场;

45.当储能系统储能时,低海拔堆场上的行车用于向低海拔段输送重力储能元件,高海拔堆场上的行车用于从高海拔段接收并存储重力储能元件;

46.当储能系统释能时,高海拔堆场上的行车用于向高海拔段输送重力储能元件,低海拔堆场上的行车用于从低海拔段接收并转运重力储能元件。

47.进一步,低海拔堆和高海拔堆场均安装有装卸、堆垛重力储能元件的行车,行车沿运载轨道的延伸方向垂直排列;

48.行车设置有多台,多台行车交替装载或卸载运载轨道上的重力储能元件。保证低海拔堆和高海拔堆场的集、散速度与固体重力流的流速协调,以确保升降通道的固体重力流的形成。

49.有益效果:本技术提出的一种固体重力流运载储能设备及储能系统,其中以机械动力推升重力储能元件,通过铺设运载轨道,使重力储能元件能沿运载轨道定向上升或者定向下降。当进行储能时,倾斜段上的多个(或一个)电能动能转换机构将电网的电能转换为机械动能,并带动齿轮件进行运动,通过齿轮件驱动底盘齿条,从而带动全程的重力储能元件沿倾斜段由低海拔段连续顶推到高海拔段。当进行释能时,重力储能元件在重力作用下沿倾斜段由高海拔段连续顶推到低海拔段,多个电能动能转换机构通过多个重力储能元件的下滑移动的动能由底盘齿条与齿轮件配合而被带动,从而使电能动能转换机构将机械动能转换为电能。实现了电能的储存与释放。采用齿轮件与底盘齿条相配合进行驱动,齿轮传动效率高,在良好的加工精度和润滑的条件下,齿轮传动的传动效率可达94%~99%,以

此传动方式构成的重力储能系统,效率可达85%以上,通过防尘构件对底盘齿条进行防尘,保证齿轮件与齿条之间进行稳定性啮合,传动效率不会受到外部的灰尘影响而降低。通过润滑组件对齿轮件和齿条的啮合处进行润滑,从而保证了齿轮件与齿条传动的稳定性,大大超过了采用齿条进行固定不移动的传动方式的储能效率;采用本固体重力流运载储能设备在储能和释能过程中能量损失小、效率高。

附图说明

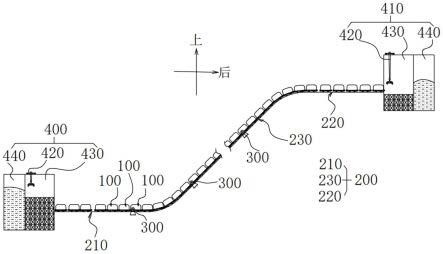

50.图1为本发明一种储能系统的实施例的侧面原理示意图;

51.图2为本发明一种储能系统的实施例的俯视原理示意图;

52.图3为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的主要结构的侧面原理示意图;

53.图4为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的主要结构的俯视原理示意图;

54.图5为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的第一齿轮和齿轮件的连接示意图;

55.图6为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的齿轮件的原理示意图;

56.图7为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的输送原理示意图;

57.图8为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的输送状态示意图,其中a图为在相邻两个底盘齿条与齿轮件均相连接的状态示意图,b图为图a继续前移的状态示意图,c图为上一底盘齿条完全移出齿轮件的状态示意图;

58.图9为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的重力储能元件的侧面示意图;

59.图10为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的底盘的俯视图;

60.图11为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的防尘构件和润滑组件的结构原理示意图;

61.图12为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的防尘构件的部分结构原理示意图;

62.图13为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的防尘构件的前补偿挡灰板和后补偿挡灰板的结构原理示意图;

63.图14为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的前补偿挡灰板和后补偿挡灰板在各段的结构原理示意图,其中a图为在低海拔段和倾斜段的连接处的示意图,b图为在倾斜段的示意图,c图为在倾斜段和高海拔段的连接处的示意图;

64.图15为本发明一种固体重力流运载储能设备的实施例的弯曲段鼓风组件在各段的结构原理示意图,其中d图为在在低海拔段和倾斜段的连接处的示意图,e图为在倾斜段和高海拔段的连接处的示意图;

65.图16为本发明一种固体重力流运载储能设备的的齿轮件的第二种结构的剖视图;

66.图17为图16的a部放大图;

67.图18为本发明一种固体重力流运载储能设备的的齿轮件的第二种结构的工作原理示意图;

68.图19为本发明一种固体重力流运载储能设备的的齿轮件的第二种结构的防尘构件的原理示意图。

69.图中各标号:100、重力储能元件;110、储能元件本体;111、底盘;113、减重孔;114、卡接上封闭板;115、卡接下封闭板;116、前补偿挡灰板;117、后补偿挡灰板;120、轨道轮;130、底盘齿条;160、顶推凹台;170、顶推凸台;200、运载轨道;210、低海拔段;220、高海拔段;230、倾斜段;300、电能动能转换机构;320、齿轮件;321、第一输出齿轮;322、第一过渡齿轮;323、第二输出齿轮;324、第二过渡齿轮;325、动力输入齿轮;330、电动能转换电机;340、传动器壳体;400、低海拔堆场;410、高海拔堆场;420、行车;430、储能元件本体堆场;440、储能介质堆场;500、防尘构件;510、防护罩;511、上封闭板;512、集油槽;520、弯曲段鼓风组件;521、正压室;522、鼓风机;523、空气净化室;600、润滑组件;610、进油管;620、油泵;630、出油管。

具体实施方式

70.本发明提供了一种固体重力流运载储能设备及储能系统,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

71.现有技术中是以车载动力为行驶动力,动力沿轨道移动,不仅具有上述背景技术中所描述的缺点,而且还限制了车载动力的功率范围,车载动力单机大于难以适应大功率的要求;在储能释能运行过程中,必须由多辆动力车循环穿梭牵引重力储能元件升降运输作业,车载动力与电网的能量交互是通过电刷滑动接触实现,可靠性、安全性欠佳。为解决现有技术中的上述各缺点,本方案提出如下实施例:

72.实施例一

73.如图1、图2、图3、图11、图15所示,本实施例中提出一种固体重力流运载储能设备,通过转移重力储能元件100实现储能,其中,固体重力流运载储能设备包括:运载轨道200,电能动能转换机构300,重力储能元件100,防尘构件500以及润滑组件600。运载轨道200具有低海拔段210和与低海拔段210相对的高海拔段220,以及位于低海拔段210和高海拔段220之间的倾斜段230,其中,低海拔段210和高海拔段220为水平段。如本设备设置在山体上时,在山脚下设置平地,用于设置运载轨道200的低海拔段210。山顶或山腰上设置平地,用于设置运载轨道200的高海拔段220。沿山坡上设置运载轨道200的倾斜段230,倾斜段230的坡度根据地形条件和工程要求在15~75度之间选择。这样通过运载轨道200构成重力储能元件100升降通道,重力储能元件100在运载轨道200上定向地上升或下降移动。电能动能转换机构300可以设置为一个,可以实现较短距离输送,电能动能转换机构300也可以设置有多个,可以实现长距离输送,本实施例以多个电能动能转换机构300沿运载轨道200的倾斜段230设置为例,进行结构说明。具体为,通常各电能动能转换机构300之间间隔一段距离,各电能动能转换机构300的推送方向与倾斜段230的延伸时方向同向。重力储能元件100上设置有底盘齿条130,电能动能转换机构300具有齿轮件320,齿轮件320与底盘齿条130啮合连接。如图3、图4所示,电能动能转换机构300可以将电能转换为机械能,例如电动机功能,还可以将机械能转换为电能,例如发电机功能。防尘构件500设置在底盘齿条130的外侧,并用于对底盘齿条130进行防尘,使灰尘不会掉落到重力储能元件100上的底盘齿条130上,也

不会掉落到齿轮件320上,从而可以使齿轮件320与底盘齿条130的啮合连接部分不会被灰尘所污染;润滑组件600设置在防尘构件500上,并用于对齿轮件320和底盘齿条130的啮合处进行润滑;使得保证齿轮传动的高效率。

74.当储能时,电能动能转换机构300通电后带动齿轮件320转动,通过齿轮件320与驱动重力储能元件100上的底盘齿条130进行啮合,从而推动驱动重力储能元件100向上移动。多个电能动能转换机构300分别推动多个重力储能元件100沿倾斜段230由低海拔段210连续顶推到高海拔段220;当释能时,多个重力储能元件100在重力作用下进行下滑移动,通过重力储能元件100上底盘齿条130与齿轮件320相接触时进行啮合,从而带动齿轮件320进行转动,多个电能动能转换机构300分别在各自连接的齿轮件320带动下而进行转动,从而将机械动能转换为电能,其中重力作用由重力储能元件100沿倾斜段230由高海拔段220连续顶推到低海拔段210下滑形成。

75.在上述方案中,通过铺设运载轨道200,使重力储能元件100能沿运载轨道200定向上升或者定向下降。当进行储能时,倾斜段230上的多个电能动能转换机构300将电网的电能转换为机械动能,并带动齿轮件320进行旋转,通过齿轮件320驱动底盘齿条130,从而带动全程的重力储能元件100沿倾斜段230由低海拔段210连续顶推到高海拔段220。当进行释能时,重力储能元件100在重力作用下沿倾斜段230由高海拔段220连续顶推到低海拔段210,多个电能动能转换机构300通过多个重力储能元件100的下滑移动的动能由底盘齿条130与齿轮件320配合而被带动,从而使电能动能转换机构300将机械动能转换为电能。实现了电能的储存与释放。在电网电量过盈时,将过盈电能转化为机械能将重力储能元件100输送到高处,形成重力位能进行储存;在电网电量短缺时,实现将储存在高处的重力储能元件100的重力位能转换为电能,馈入电网。而且倾斜段230全程的固体重力储能元件100在推送时相互抵靠而形成固体重力流,固体重力储能元件100密集分布在倾斜段230,在倾斜段230全程形成很大的向下推力。而且电能动能转换机构300采用分段定位设置,将全程的重力储能元件100进行分段接力推送,每一个电能动能转换机构300只需要负责将部分重力储能元件100推送一段距离,从而避免倾斜段230全程固体重力流的推力过于集中。而分段定位设置的电能动能转换机构300,分段接力推送,避免了推力集中,满足了在材料强度限定条件下大海拔高差固体重力储能电站的大推力要求。而且连续顶推的过程使重力储能元件100能源源不断的进行上升或下降,如同水流一样,在各功能时间段内,保持连续的单方向运动,设备利用效率很高,使得储能成本降低。而采用齿轮件320与底盘齿条130相配合进行驱动,齿轮传动效率高,通过防尘构件对底盘齿条进行防尘,保证齿轮件320与齿条之间进行稳定性啮合,传动效率不会受到外部的灰尘影响而降低。通过润滑组件对齿轮和齿条的啮合处进行润滑,从而保证了齿轮与齿条传动的稳定性,其传动效率大大地超过采用车载移动动力的开放式传动。采用本固体重力流运载储能设备在储能和释能过程中能量损失小、效率高。而且通过防尘构件和润滑结构可以大大降低齿轮与齿条的磨损,从而减少了维护成本。而且,当用在大海拔高差的储能系统时,由于齿条被分成各个底盘齿条固定在重力储能元件上,使整体的超长齿条分解为长度较短的底盘齿条,解决了温差对超长齿条的伸缩控制的难题;也可避免在不同海拔高的温差大的情况下,不同海拔高程的齿轮与齿条的啮合齿隙不一致的问题,从而不会降低传动效率。再者,本方案采用固定位的动力,不需要像移动动力那样依靠滑动接触传导电流实现能量的输入与输出,比移动动力更加安全、可靠。

76.如果采用多个电能动能转换机构300的设置,可以将多个电能动能转换机构300设置在整个运载轨道200的不同分段位置,实现多动力源分段串联,每个电能动能转换机构300只负责一段区域上的若干重力储能元件100的推动,克服了单个电能动能转换机构300的结构强度有限,只能承载有限荷载的问题,如果重力储能元件100设置过重,可以将电能动能转换机构300排列的紧凑一些,这个每个电能动能转换机构300可以推动少的重力储能元件100而不会过载。因此,海拔高差可以不再受限制。通过多个电能动能转换机构300分段串联传输,可将全程的固体重力储能元件100分段串联,接力推送,电能动能转换机构300只需要负责将部分重力储能元件100推送一段距离,从而避免整个固体重力流的推力集中。分段设置的电能动能转换机构300使动力分散,使得在有限的材料强度条件下,满足大海拔高差的总推力要求。而且连续顶推的过程使重力储能元件100能源源不断的进行上升或下降,如同水流一样,在功能时间段内,保持连续的单方向不间断运动,其运输作业效率高,设备利用效率高。

77.如图1所示,本实施例的具体结构中,为方便结构描述,倾斜段230的倾斜方向为沿从下到上的方向由前向后倾斜。那么低海拔段210位于前下方,高海拔段220位于后上方。垂直于前后方向和上下方向的方向为左右方向。以下各结构的描述均以该方向设定作为参考。如图3、图7所示,本实施例中的电能动能转换机构300具体还包括电动能转换电机330。齿轮件320通过主动转轴采用连轴器连接的方式连接在电动能转换电机330上。如图6、图11所示,防尘构件500设置在齿轮件320的上方外侧,通过防尘构件500可以对齿轮件320与底盘齿条130的啮合处进行防护。

78.如图16、图17、图18所示,所述电能动能转换机构300还包括:传动器壳体340。根据电能动能转换机构300的设置位置不同,齿轮件320可以采用多种结构,例如当电能动能转换机构300设置在轨道的下方时,底盘齿条130设置在重力储能元件100的底部,齿轮件320的第一种结构具体包括:第一输出齿轮321,动力输入齿轮325,第二输出齿轮323。动力输入齿轮325位于传动器壳体340内,传动器壳体340内填充有润滑油,传动器壳体340上转动连接有主动转轴,主动转轴的一端通过联轴器连接电动能转换电机330、另一端延伸至传动器壳体340内并键连接动力输入齿轮325。第一输出齿轮321转动设置在传动器壳体340内,且有部分是露出于传动器壳体340的顶部,第一输出齿轮321与动力输入齿轮325进行传动连接,本实施例中可使第一输出齿轮321与动力输入齿轮325直接进行啮合,动力输入齿轮325转动时,带着第一输出齿轮321转动。第二输出齿轮323转动设置在传动器壳体340内,且有部分是露出于传动器壳体340的顶部,第二输出齿轮323与动力输入齿轮325传动连接,本实施例中的第二输出齿轮323与动力输入齿轮325可以直接相啮合,第一输出齿轮321和第二输出齿轮323分别位于动力输入齿轮325的左右两侧,其同时设置在动力输入齿轮325的上侧。本方案中在相邻的重力储能元件经过齿轮件320时,第一输出齿轮321与一个重力储能元件的底盘齿条130相啮合的同时,另一个重力储能元件的底盘齿条与第二输出齿轮323相啮合。从而实现在相邻的重力储能元件的间隙位置,使第一输出齿轮321和第二输出齿轮323同时连接到相邻的底盘齿条上,从而实现平滑过渡。传动器壳体340、第一输出齿轮321、动力输入齿轮325和第二输出齿轮323形成双输出传动器,双输出传动器安装在轨道下方的机座上,电能动能转换机构300通过联轴器将动力传递至动力输入齿轮325,动力输入齿轮325同时与第一输出齿轮321和第二输出齿轮323啮合,把动力输入齿轮325传递来的动力传

递至第一输出齿轮321,第一输出齿轮321进行转动并推动重力储能元件100上的底盘齿条130前进,同时把动力输入齿轮325传递来的动力传递至第二输出齿轮323,第二输出齿轮323进行转动并推动重力储能元件100上的底盘齿条130前进。易于想到当电能动能转换机构300设置在轨道的侧面时,齿轮件320也可以采用第一种结构,例如底盘齿条位于第一输出齿轮321和第二输出齿轮323的下方,而动力输入齿轮325位于第一输出齿轮321和第二输出齿轮323的上方。

79.如图3、图4、图5、图6、图7所示,当电能动能转换机构300设置在轨道的侧面时,底盘齿条130设置在重力储能元件100的侧面,齿轮件320的第二种结构具体包括:第一输出齿轮321,第一过渡齿轮322,动力输入齿轮325,第二输出齿轮323,第二过渡齿轮324。动力输入齿轮325位于传动器壳体340内,传动器壳体340上转动连接有主动转轴,主动转轴的一端通过联轴器连接电动能转换电机330、另一端延伸至传动器壳体340内并键连接动力输入齿轮325。第一输出齿轮321通过第一过渡齿轮322实现与动力输入齿轮325的传动连接,具体为:第一过渡齿轮322转动设置在传动器壳体340内,并与动力输入齿轮325相啮合,第一过渡齿轮322与第一输出齿轮321固定并同轴,所述第一过渡齿轮322位于所述传动器壳体340外;第一过渡齿轮322转动时,带着第一输出齿轮321同步转动。第二输出齿轮323通过第二过渡齿轮324实现与动力输入齿轮325的传动连接,具体为:第二过渡齿轮324转动设置在传动器壳体340内,且并与动力输入齿轮325相啮合,第二输出齿轮323固定并同轴连接第二过渡齿轮324,第一过渡齿轮322和第二过渡齿轮324分别位于动力输入齿轮325的左右两侧,其同时设置在动力输入齿轮325的上侧或下侧。本方案中在相邻的重力储能元件经过齿轮件320时,第一输出齿轮321与一个重力储能元件的底盘齿条130相啮合的同时,另一个重力储能元件的底盘齿条与第二输出齿轮323相啮合。从而实现在相邻的重力储能元件的间隙位置,使第一输出齿轮321和第二输出齿轮323同时连接到相邻的底盘齿条上,从而实现平滑过渡。传动器壳体340、第一过渡齿轮322、动力输入齿轮325和第二过渡齿轮324形成双输出减速器,第一过渡齿轮322和第二过渡齿轮324连接在双输出减速器上,双输出减速器安装在轨道两侧的机座上,电能动能转换机构300通过联轴器将动力传递至动力输入齿轮325,动力输入齿轮325同时与第一过渡齿轮322与第二过渡齿轮324啮合。第一过渡齿轮322与第一输出齿轮321同轴连接,把动力输入齿轮325传递来的动力传递至第一输出齿轮321,第一输出齿轮321进行转动并推动重力储能元件100上的底盘齿条130前进,第二过渡齿轮324与第二输出齿轮323同轴连接,把动力输入齿轮325传递来的动力传递至第二输出齿轮323,第二输出齿轮323进行转动并推动重力储能元件100上的底盘齿条130前进。

80.上述两个齿轮件320的结构中,相邻两个重力储能元件100中,第一输出齿轮321与第二输出齿轮323的中心距离b大于一个重力储能元件100上的底盘齿条130与另一个重力储能元件100上的底盘齿条130的两个端头的间隔距离b。从而间隔设置的相邻两个重力储能元件100上的底盘齿条130由于之间具有间隙,可以很稳定的通过运载轨道200的弧线段,而在运载轨道200的直线段,需要与电能动能转换机构300的齿轮件320相啮合,其具体运动过程为:相邻的重力储能元件100中,一个重力储能元件100的底盘齿条130先与第一输出齿轮321进行啮合,通过第一输出齿轮321的转动而带动该底盘齿条130朝向前移动,如图8中图a所示,并在该底盘齿条130继续移动的过程中可以到达第二输出齿轮323,且与第二输出齿轮323相啮合,通过第二输出齿轮323的转动而带动继续向前移动,同时后一个(另一个)

重力储能元件100的底盘齿条130与第一输出齿轮321进行啮合,通过第一输出齿轮321和第二输出齿轮323同时对前后相邻的底盘齿条130进行传动,从而实现了齿条与齿轮的稳定啮合,如图8中图b、图c所示,使重力储能元件100离开第一输出齿轮321继续朝向前移,而后一个重力储能元件100的底盘齿条130同时与第一输出齿轮321和第二输出齿轮323同时啮合而带动后一个重力储能元件100前进,并通过后一个重力储能元件100推动前一个重力储能元件100继续前进。

81.如图1、图3、图9所示,本实施例的重力储能元件100包括储能元件本体110,以及底盘111,底盘下部设置有轨道轮120。轨道轮120转动设置在底盘上,并抵靠在运载轨道200上移动。所述轨道轮120设置有多个,多个轨道轮120分别抵靠在两侧的运载轨道200上。使储能元件本体110能更稳定在运载轨道200上移动。重力储能元件100可以是一种成型的固体重块,重量按不同储能电站机组配置,在20~200吨分设多个标准等级。材料选择可以是铸钢加工件,可以混凝土构件,还可以是以钢构件外壳内部填充其它固体材料的结构件。另外,重力储能元件本体110还可以是带有内腔的壳体,通过在壳体内填充介质而形成重力储能元件本体110,例如自然界可得到的泥土、砂石等,这样可以节约重力储能元件100的制造成本。

82.如图9、图10所示,本实施例中的储能元件本体110的一端设置有顶推凹台160,另一端设置有顶推凸台170。其中一个重力储能元件100的顶推凹台160用于抵靠相邻的另一个重力储能元件100的顶推凸台170。具体结构中,当重力储能元件100被推动时,多个重力储能元件100是依次进行抵接的,当最下方的重力储能元件100被电能动能转换机构300进行推动时,可以将相互抵接的多个重力储能元件100同时进行推动,从而多个重力储能元件100之间形成连续顶推。因此,在储能元件本体110的前端面与后端面分别设置有顶推凸台170和顶推凹台160。顶推凸台170的顶面为凸状球面。顶推凹台160的顶面为凹状球面。这样呈凸状球面的顶推凸台170能嵌入到凹状球面的顶推凹台160中,使多个重力储能元件100形成依次平稳抵接。且呈凸状球面的顶推凸台170能在凹状球面的顶推凹台160中有一定的旋转活动空间,从而使重力储能元件100由低海拔段210过渡到倾斜段230,由倾斜段230过渡到高海拔段220时,仍能保持抵靠状态,实现平稳过渡。本实施例中的重力储能元件100的左右侧面上分别设置有吊挂部。通过吊挂部可便于重力储能元件100的搬运,例如到达高海拔段220后,可通过吊车勾住吊挂部,将重力储能元件100转移出运载轨道200,移动到专门的堆叠区域。

83.如图9、图10所示,在对重力储能元件100在轨道上进行装卸时,可以先将底盘111吊装到运载轨道200上,然后将储能元件本体110安装到底盘111。通过可拆卸连接,使底盘111和储能元件本体110分离,储能元件本体110进入堆场堆存,底盘移入底盘回程轨道循环使用。底盘111上还设置有减重孔113。

84.如图11、图12、图15所示,对于齿轮件320的第二种结构,本实施例中的防尘构件500具体包括:防护罩510,上封闭板511,弯曲段鼓风组件520;重力储能元件100的侧面上设置有与上封闭板511相配的卡接上封闭板114,以及卡接下封闭板115。防护罩510采用半包围结构,其环绕包裹第一过渡齿轮322和第二过渡齿轮324,防护罩510朝向重力储能元件100的一侧设置有开口,从重力储能元件100的侧面突出的底盘齿条130从开口位置延伸至防护罩510内,并在防护罩510内与齿轮件320进行啮合。防护罩510沿运载轨道200的延伸方

向进行配合设置,因此,防护罩510也形成了直线段和弯曲段,直线段例如低海拔段210的直线区域、高海拔段220的直线区域,以及倾斜段230;弯曲段例如低海拔段210与倾斜段230的连接处(如图15中的d图),高海拔段220与倾斜段230的连接处(如图15中的e图)。上封闭板511沿左右方向并排间隔设置有多个,多个并排间隔设置的上封闭板511位于防护罩510的开口的上侧;多个卡接上封闭板114设置在重力储能元件100的侧面上,卡接上封闭板114嵌于相邻的两个上封闭板511之间,上封闭板511与卡接上封闭板114间隔交错设置的形式,对防护罩510的开口的上侧形成迷宫式封闭;每个上封闭板511均沿所述防护罩的延伸方向设置,上封闭板511与卡接上封闭板114进行配合时,可以使上端之间和下端之间留有足够间隙,这样在弯曲段进行配合时,不会由于上封闭板511与卡接上封闭板114的倾斜而进行干扰。卡接下封闭板115设置在重力储能元件100上,并嵌于防护罩510的开口内,与防护罩510的开口下侧的内壁相配而关闭开口,从而实现对开口的下侧封闭。这样就可以对防护罩510的直线段进行封闭,户外的风沙就不易进入防护罩510的直线段。对于防护罩510的弯曲段,通过弯曲段鼓风组件520进行防尘,弯曲段鼓风组件520设置在防护罩510的弯曲段上,并用于朝向所述防护罩510内吹风,风压在防护罩510的弯曲段进行挤压,使内部的空气不断地从防护罩510弯曲段的缝隙中吹出,这样外部的灰尘就不会从弯曲段的缝隙进入到防护罩510内。本实施例中的弯曲段鼓风组件520具体包括:正压室521、鼓风机522以及空气净化室523。正压室521连通在防护罩510的弯曲段,鼓风机522连接正压室521和空气净化室523,空气净化室523用于接收外部空气,并对空气进行净化,净化好后的空气通过鼓风机522进入到正压室521,从而使防护罩510的弯曲段产生正压,实现对防护罩510的弯曲段进行防尘保护。

85.如图13、图14所示,为实现对防护罩510的开口处进行简单阻挡,在相邻的两个重力储能元件100上分别设置有前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117,前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117在前后方向上进行错位设置,且均位于防护罩510的开口的外侧。由于前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117的错位设置,从而不管在直线段还是弯曲段都能对防护罩510的开口进行阻挡。如图14所示,其中图a为前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117在低海拔段和倾斜段的连接处的示意图;b图为前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117在倾斜段的示意图;c图为前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117在倾斜段和高海拔段的连接处的示意图。在弯曲段由于没有设置上封闭板511结构,因此导致防护罩510会有间隙,通过前补偿挡灰板116和后补偿挡灰板117的设置,可以进行一定程度上的挡灰,再采用弯曲段鼓风组件520的结构,实现了对弯曲段的防尘功能。在空气质量好的时候,鼓风机停止运行。

86.本实施例中的防护罩510上设置有集油槽512;集油槽512下凹设置在防护罩510的下表面,具体在防护罩510的内部的下表面设置为v形槽,用于润滑的润滑油在v形槽内进行流动,并可以流动到集油槽512内。润滑组件600具体包括:进油管610,油泵620以及出油管630。进油管610连通集油槽512,油泵620连接进油管610,出油管630连接油泵620,且出油管630的出油端用于朝向底盘齿条130的齿进行喷油。通过油泵620抽取润滑油从而向齿轮件320和底盘齿条130进行喷油,同时也可以对齿轮件320进行润滑,润滑后的润滑油又重新流入到集油槽512,从而实现润滑油的循环使用,使齿轮件320与底盘齿条130的传动得到更好的润滑,实现稳定传动。

87.因此,上述实施例的工作原理为:在储能时区,电能动能转换机构300通电,作为电

动机运行,将电网的电能转换为重力储能元件100向上位移的动能,顶推重力储能元件100从低海拔向高海拔运动。电能动能转换机构300通过齿轮件320与底盘齿条130相啮合而向上推动重力储能元件100;该向上运动的力通过依次互相抵靠的重力储能元件100后部顶推凸台170与相邻的上一个重力储能元件100前部顶推凹台160相接触进行推力传递,把向上运动的力传递至上一个重力储能元件100,推动上一个重力储能元件100向上运动;从低海拔段210至高海拔段220之间的倾斜端的全程,下一重力储能元件100后部顶推凸台170与上一块的重力储能元件100前部顶推凹台160首尾块块相连,从低海拔段210入口延伸至高海拔段220出口,在倾斜段230上的电能动能转换机构300的动力驱动下,重力储能元件100连续不断地从低海拔段210推向高海拔段220。重力储能元件100吸收了从低海拔到高海拔的动能形成了位差势能,实现储能。当在释能时区,需要进行释能时,电能动能转换机构300逆运行。在运载轨道200的倾斜段230上,全程的重力储能元件100首尾相连在重力作用下顶推着沿运载轨道200的倾斜段230连续地向低海拔段210作直线运动。在倾斜段230,重力储能元件100上的底盘齿条130与电能动能转换机构300上的齿轮件320进行啮合,运载轨道200的倾斜段230上全程重力储能元件100的重力通过带动底盘齿条130移动从而带动齿轮件320旋转,旋转的齿轮件320驱动电能动能转换机构300旋转发电,电能动能转换机构300的绕组与电网接入装置电连接,将电力反馈输入电网。

88.固体重力流运载储能设备还包括:底盘回程轨道,底盘回程轨道与运载轨道并排设置,底盘回程轨道一侧相应设置有电能动能转换机构、防尘构件以及润滑组件。运载轨道用于正向输送装载储能元件本体的所述底盘,底盘回程轨道用于反向输送卸下所述储能元件本体的所述底盘;本实施例中以向上为正向输送时,向下为反向输送;当以向下为正向输送时,以向上为反向输送。具体结构中,底盘回程轨道与运载轨道的结构相同,并排设置,其中运载轨道,按重载轨道标准设计,其中底盘回程轨道,按轻荷载轨道标准设计。两条轨道中的运载轨道200所对应的固体重力流运载储能设备进行正向运行,即将带有储能元件本体110的底盘111从低海拔段210运输到高海拔段220,而到达高海拔堆场410后,通过行车420进行吊装,使储能元件本体110和底盘111分离。将分离后的底盘转运进入底盘转移段,由底盘转移段的行车将底盘111吊起转移至底盘回程轨道,使底盘111从高海拔段220移动到低海拔段210,这样可以使底盘111进行循环使用,采用更少的底盘111运输更多的储能元件本体110,以降低投资成本。

89.如图19所示,对于齿轮件320的第一种结构,沿运载轨道200可以设置防尘罩510,防尘罩510的上端开设开口,通过防尘罩可以容纳底部的底盘齿条130,对底盘齿条实现防尘。

90.实施例二

91.如图1、图2所示,基于相同的构思,在实施例一的基础上,本发明还提出一种储能系统,包括如上所述的固体重力流运载储能设备,以及多个重力储能元件100、低海拔堆场400和高海拔堆场410;低海拔段210贯穿低海拔堆场400,高海拔段220贯穿高海拔堆场410。当储能系统储能时,低海拔堆场400用于向低海拔段210推送重力储能元件100,高海拔堆场410用于从高海拔段220接收并存储重力储能元件100。当储能系统释能时,高海拔堆场410用于向高海拔段220输送重力储能元件100,低海拔堆场400用于从低海拔段210接收并存储重力储能元件100。这样使空间能充分利用,存放更多的重力储能元件100。

92.如图1、图2所示,低海拔堆场400和高海拔堆场410均设置有储能元件本体堆场430和储能介质堆场440,储能介质堆场440用于堆放储能介质,例如泥砂等,高海拔储能介质堆场满足在多日电量过盈,将过盈的储能介质卸载存放;低海拔储能介质堆场用于卸载存放多日电量亏欠,腾空重力储能元件本体的储能介质,便于重力储能元件本体空壳上行,前往高海拔储能介质堆场装载高位势能的储能介质,下行发电。低海拔堆场400和高海拔堆场410均安装有装卸、堆垛重力储能元件100的行车420,行车420可以设置多台,形成行车阵列,可以通过多台行车同时进行工作,从而加快吊装转运效率。行车420沿运载轨道200的延伸方向垂直排列。行车420设置有多台,多台行车420交替装载或卸载运载轨道200上的重力储能元件100。以确保升降通道的固体重力流的形成。

93.综上所述,本发明提出的一种固体重力流运载储能设备及储能系统,采用固定点的动力机构,通过齿轮件320与重力储能元件的底盘齿条啮合,将动力机构的旋转动力转换为固体重力流的上升直线推力,推动固体重力流向高海拔运动。为了保证前后两个重力储能元件之间的间隔区间的推力连续,设置了传动器(双输出减速器或双输出传动器),将电机一个输入动力齿轮通过同时与两个输出齿轮进行连接,分解为两个动力输出,实现一个动力输入分解为双动力输出传动的动力分解器的功能,从而保证在前后二个重力储能元件之间齿条间隔区的动力传递,确保每个瞬间,总有一个输出动力将输入动力传递到底盘齿条,顶推重力储能元件运动。其中,通过电能动能转换机构300连接齿轮件320,而重力储能元件100上连接底盘齿条130。通过齿轮件320与底盘齿条130相配合的形式进行传动,使整个重力流在传动过程中能与齿轮件320进行稳定啮合,通过防尘构件对底盘齿条进行防尘,保证润滑油与齿轮、齿条的齿面不被沙尘污染,传动效率不会受到外部的灰尘影响而降低。通过润滑组件对齿轮和齿条的啮合处进行润滑,从而保证了齿轮与齿条传动的良好的传动效率以此传动方式构成的重力储能系统,系统效率可达80%以上。

94.本实施例至少具有以下三个优点:1、采用固定位置的动力结构,使齿轮-齿条传动系统在有防护的封闭区间、良好的润滑条件下啮合高效传动,避免了车载移动动力在开放空间传动的沙尘污染,传动效率降低和啮合组件的磨耗增加的问题。2、采用传动器(双输出减速器或双输出传动器)实现动力分解,使一个动力输入分解为两个动力输出,当在前、后重力储能元件底盘齿条的间隔区,确保必有一个动力输出能与其中的一个底盘齿条啮合,向固体重力流输出推送动力,确保重力流推力的稳定。3、避免了车载移动动力采用滑动接触传导电能的可靠性、安全性缺陷,及多功率范围的制约。更有利于满足于大功率储能系统的要求。

95.应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1