一种风电混塔作业系统的制作方法

本技术属于钢混合塔筒施工领域,更具体地说,本技术涉及一种风电混塔作业系统。

背景技术:

1、根据《风电机组混凝土-钢混合塔筒施工规范》的要求,塔筒附件的设计应便于操作人员进行安装和维修。塔筒内部宜设置辅助爬升装置或提升机。塔筒通道应避免出现引起伤害的锐边、尖角等。塔筒操作平台应具备足够的强度、刚度,并应考虑操作空间要求。塔筒内斜梯、爬梯、把手、锚点等攀爬设施设计应满足安装、检修、维护和安全逃生要求。塔筒内对有可能引起危险的风电机组零部件应采用护栏进行隔离,防止对人员造成伤害。

2、在混塔预应力作业过程中,塔顶混凝土塔段穿索、索夹及减震器安装时,传统方式是通过蜘蛛人进行协助施工,施工速度、质量、安全性有待提高。根据现场实际需求,研发一种拼装式钢组合平台,可作为穿索、索夹及减震器安装的人工作业平台,对于施工速度、质量、安全性都有显著的提升。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可快速安装拆卸且对施工效率有较大提升的风电混塔作业系统。

2、为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种风电混塔作业系统,包括多块拼装板组成的工作平台、钢法兰和塔筒,所述拼装板是由型钢骨架通过固定连接组成的基体和基体表面覆盖的钢板组成,拼装板表面设置有吊耳,多块拼装板之间采用固定连接;钢法兰设置在塔筒的顶部且钢法兰与塔筒之间设置有相互连接的预应力孔道,预应力孔道的顶部为锚固端,拼装板表面的吊耳通过多根吊带与塔筒侧壁固定连接。

3、本实用新型公开了一种风电混塔作业系统,所述塔筒包括第一塔节和第二塔节,第一塔节顶部与所述钢法兰底部连接且与钢法兰之间设置有预应力孔道,第二塔节顶部与第一塔节底部连接。

4、本实用新型公开了一种风电混塔作业系统,所述工作平台由多块拼装板组成,其中一侧的拼装板与塔筒内壁之间预留有间隙。

5、本实用新型公开了一种风电混塔作业系统,所述工作平台四周侧壁设置有栏杆。

6、本实用新型公开了一种风电混塔作业系统,所述间隙内的塔筒内壁设置有爬梯。

7、本实用新型公开了一种风电混塔作业系统,所述多块拼装板之间采用螺栓连接。

8、采用本实用新型方案,同现有技术相比,具有以下有益效果:

9、1、将工作平台拆分为多个拼装板,减少了各拼装板重量和尺寸,便于人工携带及运输,各拼装板实现模块化生产,机械连接,更换维修成本低;设置多个吊耳,便于卷扬机及平台固定灵活安全切换;通过此工作平台的使用,可以提升穿索效率、提高索夹及减震器安装施工质量。

10、2、本风电混塔作业系统适用于各种工作平台搭建困难、预应力锚固作业不便等风电混塔的工作环境,且本系统的安装拆卸快捷,具有极高的工作效率。

11、以下将结合附图和实施例,对本实用新型进行较为详细的说明。

技术特征:

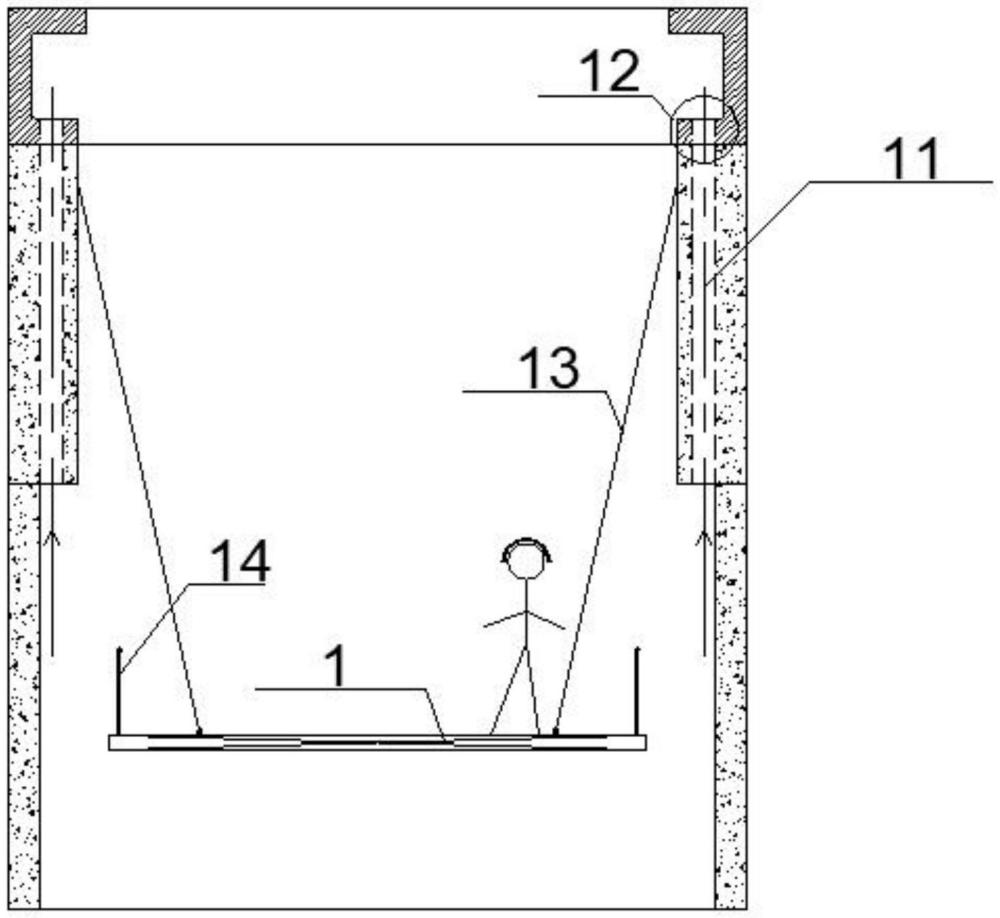

1.一种风电混塔作业系统,包括多块拼装板(3)组成的工作平台(1)、钢法兰(6)和塔筒(4),其特征在于,所述拼装板(3)是由型钢骨架(2)通过固定连接组成的基体和基体表面覆盖的钢板组成,拼装板(3)表面设置有吊耳(10),多块拼装板(3)之间采用固定连接;钢法兰(6)设置在塔筒(4)的顶部且钢法兰(6)与塔筒(4)之间设置有相互连接的预应力孔道(11),预应力孔道(11)的顶部为锚固端(12),拼装板(3)表面的吊耳(10)通过多根吊带(13)与塔筒(4)侧壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种风电混塔作业系统,其特征在于,所述塔筒(4)包括第一塔节(7)和第二塔节(8),第一塔节(7)顶部与所述钢法兰(6)底部连接且与钢法兰(6)之间设置有预应力孔道(11),第二塔节(8)顶部与第一塔节(7)底部连接。

3.根据权利要求1所述的一种风电混塔作业系统,其特征在于,所述工作平台(1)由多块拼装板(3)组成,其中一侧的拼装板(3)与塔筒(4)内壁之间预留有间隙。

4.根据权利要求1所述的一种风电混塔作业系统,其特征在于,所述工作平台(1)四周侧壁设置有栏杆(14)。

5.根据权利要求3所述的一种风电混塔作业系统,其特征在于,所述间隙内的塔筒(4)内壁设置有爬梯(5)。

6.根据权利要求1所述的一种风电混塔作业系统,其特征在于,所述多块拼装板(3)之间采用螺栓(9)连接。

技术总结

本技术公开了一种风电混塔作业系统,包括多块拼装板组成的工作平台、钢法兰和塔筒,所述拼装板是由型钢骨架通过固定连接组成的基体和基体表面覆盖的钢板组成,拼装板表面设置有吊耳,多块拼装板之间采用固定连接;钢法兰设置在塔筒的顶部且钢法兰与塔筒之间设置有相互连接的预应力孔道,预应力孔道的顶部为锚固端,拼装板表面的吊耳通过多根吊带与预应力孔道侧壁固定连接;将工作平台拆分为多个拼装板,减少了各拼装板重量和尺寸,便于人工携带及运输,各拼装板实现模块化生产,机械连接,更换维修成本低;通过此工作平台的使用,可以提升穿索效率、提高索夹及减震器安装施工质量。

技术研发人员:刘平安,邓弘,彭勇,李论,李云,卢石望

受保护的技术使用者:江苏陆海工程科技有限公司

技术研发日:20230720

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!