电解装置及复极框结构的制作方法

1.本技术涉及电解液制氢装置,具体涉及一种电解装置及复极框结构。

背景技术:

2.在现代工业中,氢气作为能源载体,在全球能源转型中与电力互相补充,可以应用于燃料电池车及相关的加氢站等;氢气也可以作为原材料,广泛的应用于石油精制、化学品的合成、金属精制等领域。在众多制氢的方法中,水电解制氢被认为是未来制造“绿氢”的重要发展方向,制备绿氢的电解装置作为核心设备也迎来了高速发展的阶段。

3.在水电解制氢过程中,碱性水电解制氢是比较成熟的工业手段。随着制氢能力的增强,设备成本及电力运营成本也随之大幅提高。因而需要提高设备的运行电流提高电解单元的氢气转化率,并降低电解单元的槽电压使电力运营成本不随着氢气转化率的大幅提高而提高。

技术实现要素:

4.鉴于上述问题,本技术提供一种电解装置及复极框结构,能够解决水电解制氢中成本较高且转化率不高的问题。

5.第一方面,本技术提供了一种电解装置,包括:第一挤压板、第二挤压板和至少一个复极框;所述复极框包括框体,所述框体形成有电解液的室腔,所述室腔上分别设置有入口部和出口部;所述复极框之间层叠排列并固定连接;所述第一挤压板贴设于层叠框体的第一端的框体上,所述第二挤压板贴设于层叠框体的第二端的框体上;所述第一挤压板和所述第二挤压板承载有相向的力,使所述至少一个复极框中各所述复极框之间密闭连接;

6.所述复极框的第一侧设置有第一电极板,所述复极框的第二侧设置有第二电极板;所述第一电极板和所述第二电极板与工作电源连接,并为所述复极框中的室腔中的电解液提供电解电流;

7.所述室腔中还设置有分散板,所述分散板对所述室腔中的电解液进行分流,使室腔内的电解液的浓度均一,且促进电解液中的气体释出。

8.在一些实施例中,所述复极框包括边框架、第一电极板、第二电极板、分隔板、导电板、分散板、入口部和出口部;其中,所述边框架围设而形成框体,所述分隔板铺设于所述框体内的中部,所述分隔板的四周与所述框体固定连接,将所述框体分隔为第一室腔和第二室腔;所述第一电极板盖设于所述第一室腔的开口端;所述第二电极板盖设于所述第二室腔的开口端;

9.所述导电板包括第一导电板和第二导电板,所述第一导电板的第一端电连接于所述第一电极板,所述第一导电板的第二端电连接于所述分隔板的第一侧面;所述第二导电板的第一端电连接于所述第二电极板,所述第二导电板的第二端电连接于所述分隔板的第二侧面;其中,所述第一侧面和所述第二侧面相对;

10.所述第一室腔和所述第二室腔上分别设置有供电解液流入的入口部和供电解液

流出的出口部;

11.所述分散板包括第一分散板和第二分散板;所述第一分散板设置于室腔内靠近所述入口部的一侧;所述第二分散板设置于室腔内靠近所述出口部的一侧。

12.在一些实施例中,所述复极框中的所述第一电极板与所述分隔板的第一侧面之间的距离小于第一设定尺寸;所述复极框中的所述第二电极板与所述分隔板的第二侧面之间的距离小于所述第一设定尺寸;

13.所述出口部的出口口径大于或等于所述第一设定尺寸;

14.所述第一室腔中的所述分隔板靠近所述第一室腔中的出口部的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第一室腔,所述折弯部的凸部位于所述第二室腔;

15.所述第二室腔中的所述分隔板靠近所述第二室腔中的出口部的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第二室腔,所述折弯部的凸部位于所述第一室腔。

16.在一些实施例中,所述第一室腔中的出口部和所述第二室腔中的出口部分别设置于所述框体的第三侧面的左右两端;

17.所述第一室腔中的入口部和所述第二室腔中的入口部分别设置于所述框体的第四侧面的左右两端;所述三侧面和所述第四侧面相对;

18.所述第一室腔中的入口部和出口部之间呈所述框体的对角线分布;所述第二室腔中的入口部和出口部之间呈所述框体的对角线分布。

19.在一些实施例中,所述第一分散板一端固定于所述分隔板,另一端固定于所述框体的内侧壁上,所述第一分散板、所述分隔板和所述框体的侧壁形成容置空间,室腔中的入口部的电解液出液口位于所述容置空间内。

20.在一些实施例中,所述分散板上的不同位置开设有多个分液孔。

21.在一些实施例中,相邻复极框中的框体相层叠的第一电极板和第二电极板之间设置有隔膜。

22.在一些实施例中,相邻复极框中的两框体对接处安装有密封垫片,层叠排列的复极框之间通过所述密封垫片密封。

23.第二方面,本技术提供了一种复极框结构,包括边框架、第一电极板、第二电极板、分隔板、导电板、分散板、入口部和出口部;其中,所述边框架围设而形成框体,所述分隔板铺设于所述框体内的中部,所述分隔板的四周与所述框体固定连接,将所述框体分隔为第一室腔和第二室腔;所述第一电极板盖设于所述第一室腔的开口端;所述第二电极板盖设于所述第二室腔的开口端;

24.所述导电板包括第一导电板和第二导电板,所述第一导电板的第一端电连接于所述第一电极板,所述第一导电板的第二端电连接于所述分隔板的第一侧面;所述第二导电板的第一端电连接于所述第二电极板,所述第二导电板的第二端电连接于所述分隔板的第二侧面;其中,所述第一侧面和所述第二侧面相对;

25.所述第一室腔和所述第二室腔上分别设置有供电解液流入的入口部和供电解液流出的出口部;

26.所述分散板包括第一分散板和第二分散板;所述第一分散板设置于室腔内靠近所述入口部的一侧;所述第二分散板设置于室腔内靠近所述出口部的一侧;所述第一分散板和所述第二分散板上开设有分液孔。

27.在一些实施例中,所述复极框中的所述第一电极板与所述分隔板的第二侧面之间的距离小于第一设定尺寸;所述复极框中的所述第二电极板与所述分隔板的第二侧面之间的距离小于所述第一设定尺寸;

28.所述出口部的出口口径大于或等于所述第一设定尺寸;

29.所述第一室腔中的所述分隔板靠近所述第一室腔中的出口部的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第一室腔,所述折弯部的凸部位于所述第二室腔;

30.所述第二室腔中的所述分隔板靠近所述第二室腔中的出口部的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第二室腔,所述折弯部的凸部位于所述第一室腔。

31.本技术实施例的技术方案,通过在电解装置中的入口部和出口部均设置分散板,使电解液在通过入口部流入电解装置中时,能够使电解装置中的腔室内各部位液体浓度的均一,更有利于电解液的电解,提升电解效率。出口部通过分散板能够将电解装置内部气液进行分割,使电解液中的大部分气体在分散板的作用下通过出口部流出,提升电解液的气体逃逸效率。另外,本技术实施例中的出口部的出口口径较大,能使电解装置中的气液混合物通过出口部导出,从而促进电解液的平稳循环,加速电解液中的气体逃逸。本技术实施例的电解装置中的室腔较浅,整体体积较小,且节约了加工成本。

32.上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。

附图说明

33.通过阅读对下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本技术的限制。而且在全部附图中,用相同的附图标号表示相同的部件。在附图中:

34.图1示出了本技术一实施例提供的电解装置的整体结构示意图;

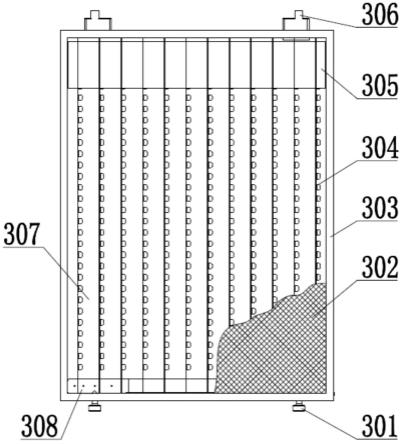

35.图2示出了本技术一实施例的复极框的结构示意图;

36.图3示出了本技术一实施例的复极框的局部结构示意图。

具体实施方式

37.下面将结合附图对本技术技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本技术的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本技术的保护范围。

38.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术;本技术的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

39.在本技术实施例的描述中,技术术语“第一”“第二”等仅用于区别不同对象,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量、特定顺序或主次关系。在本技术实施例的描述中,“多个”的含义是两个以上,除非另有明确具体的限定。

40.在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包

含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

41.在本技术实施例的描述中,术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

42.在本技术实施例的描述中,术语“多个”指的是两个以上(包括两个),同理,“多组”指的是两组以上(包括两组),“多片”指的是两片以上(包括两片)。

43.在本技术实施例的描述中,技术术语“中心”“纵向”“横向”“长度”“宽度”“厚度”“上”“下”“前”“后”“左”“右”“竖直”“水平”“顶”“底”“内”“外”“顺时针”“逆时针”“轴向”“径向”“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术实施例的限制。

44.在本技术实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,技术术语“安装”“相连”“连接”“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;也可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术实施例中的具体含义。

45.目前,制氢技术中,主要方式有煤制氢以及天然气制氢等技术,相比较前两者,碱性水制氢成本存在较大的价格劣势,因此降低设备投入成本以及运行成本,是提升碱性水制氢技术的关键。随着二氧化碳等温室效应气体引起的地球变暖、化石燃料等不可再生能源逐步减少等问题,碱性水电解制氢被认为是最有潜力的制氢技术之一。

46.对于现有的碱性水电解的电解装置来说,提高单位时间的产氢量,就要增多电解单元的数量,不利于降低成本。而提高电解装置的运行电流密度,可以在不增大设备成本的前提下获得单位时间较高的产氢量。理论上电流密度越高,能耗越高,更严重的是,高电流密度运行的碱性水电解装置,其在运行过程中阴极室及阳极室会产生大量气体。而当气体的逃逸不迅速时,电解液的循环变差,当气液比超过40%时,溶液电阻大幅增加,同时电极表面的气泡逃逸速度降低,电极板有效面积减少,这也能引起能耗增加。因此,减少设备投入成本,有效减少残留在溶液中的气体量,降低电解装置电压从而降低设备能耗,正是本技术实施例要解决的技术问题。

47.本技术实施例针对上述技术问题,通过减少阴极室阳极室厚度,确保电解室腔内气液比能被控制在合理范围内,尤其能保证气液比低于40%,通过减小阴极室、阳极室厚度,特别是对于大规模的电解装置而言,能显著降低设备占地面积,降低电解装置的制造成本。另外,针对电解装置中室腔厚度的减少,通过设置特殊的出口部结构,确保在高电流密度运行条件下,电解装置的出口部的出口口径最大化,从而减少气体逸出阻力,减少电解液中气体占比。

48.以下通过具体示例,进一步阐明本技术实施例的技术方案的实质。

49.图1示出了本技术一实施例提供的电解装置的整体结构示意图,如图 1所示,本技术实施例的电解装置包括第一挤压板100、第二挤压板200 和至少一个复极框300;所述复

极框包括框体,所述框体形成有电解液的室腔,所述室腔上分别设置有入口部301和出口部306;所述复极框300 之间层叠排列并固定连接;所述第一挤压板100贴设于层叠框体的第一端的框体上,所述第二挤压200板贴设于层叠框体的第二端的框体上;第一端为图1所示的左端,第二端为图1所示的右端;所述第一挤压板100和所述第二挤压板200承载有相向的力,使所述至少一个复极框300中各所述复极框300之间密闭连接。

50.所述复极框300的第一侧设置有第一电极板,所述复极框300的第二侧设置有第二电极板;所述第一电极板和所述第二电极板与工作电源连接,并为所述复极框300中的室腔中的电解液提供电解电流;

51.所述室腔中还设置有分散板,所述分散板对所述室腔中的电解液进行分流,使室腔内的电解液的浓度均一,且促进电解液中的气体释出。

52.本技术实施例的电解装置可以对不同的电解液进行电解,如可以是烧碱电解液,也可以是纯净水电解液、或氯化钠电解液等。

53.本技术实施例中,通过在电解装置中的入口部301和出口部306均设置分散板,使电解液在通过入口部流入电解装置中时,能够使电解装置中的腔室内各部位液体浓度的均一,更有利于电解液的电解,提升电解效率。出口部306通过分散板能够将电解装置内部气液进行分割,使电解液中的大部分气体在分散板的作用下通过出口部306流出,提升电解液的气体溢出效率。

54.如图1所示,本技术实施例的电解装置中,相邻复极框中的两框体对接处安装有密封垫片,层叠排列的复极框之间通过密封垫片密封,当然也可以通过其他密封方式对相邻复极框之间的对接框体之间的连接处进行密封。当然,也可以借由所述第一挤压板100和所述第二挤压板200分别承受有相向的外部压力,提升层叠排列的复极框之间的密封性能。

55.图2示出了本技术一实施例的复极框的结构示意图,如图2所示,本技术实施例的复极框包括边框架303、第一电极板302、第二电极板(图2中未示出)、分隔板307、导电板304、分散板、入口部301和出口部306;其中,所述边框架303围设而形成框体,本技术实施例中,边框架303由四块高度为40-80mm的金属板相互焊接而构成,边框架303整体构成为长方体结构;这里,金属板可以为不锈钢板等。所述分隔板307铺设于所述框体内的中部,作为隔板,将边框架303分割为两部分,即将所述框体分隔为第一室腔和第二室腔。分隔板307以大致平行于边框架303两开口的方式铺设于框体内。为防止电解液漏液,所述分隔板307的四周与所述框体固定且密封连接。作为一种实现方式,分隔板307与边框架303还可以通过一体成型方式制成,一体成型的边框架303具有更佳的密封性,确保第一室腔和第二室腔之间的密封性,不会导致第一室腔和第二室腔之间漏液。所述第一电极板302盖设于所述第一室腔的开口端,所述第二电极板盖设于所述第二室腔的开口端,第一电极板302在图2中显露,第二电极板位于边框架303的另一侧开口处。

56.本技术实施例中,第一电极板302为阳极板,对应地,第二电极板为阴极板。本技术实施例中不限定阳极板或阴极板的设置位置,可以根据实际需而设置,例如,第一电极板302也可以为阴极板,第二电极板为阳极板等。

57.所述导电板包括第一导电板304和第二导电板(图2中未示出),所述第一导电板304的第一端电连接于所述第一电极板302,所述第一导电板304的第二端电连接于所述分隔板307的第一侧面;所述第二导电板的第一端电连接于所述第二电极板,所述第二导电板

的第二端电连接于所述分隔板的第二侧面;其中,所述第一侧面和所述第二侧面相对。导电板304 为长条状,一端与分隔板307连接,另一端与电极板连接,既作为电极板的支撑板,又与电极板之间电连接,将分隔板307不同侧面输入的不同极性的电流分别导入到第一电极板和第二导电板上,以使第一电极板和第二导电板对流入室腔内的电解液进行更佳地电解。通过在室腔内设置大量的导电板304,以将电流顺利传送至电极板,提高导电板304的载流效果以及提升电极板电流分布的均匀性,提升了电解液的电解效率,同时使复极框中不同室腔内的电解液分布更为均匀。

58.所述第一室腔和所述第二室腔上分别设置有供电解液流入的入口部 301和供电解液流出的出口部306;入口部301设置于边框架303的一侧面上,出口部306设置于边框架303上与入口部301相对的另一侧面上。

59.所述第一室腔中的出口部306和所述第二室腔中的出口部306分别设置于所述框体的第三侧面的左右两端;左右是以图2中纸面方向而言的,并非是对本技术实施例的电解装置的结构限定。

60.所述第一室腔中的入口部301和所述第二室腔中的入口部301分别设置于所述框体的第四侧面的左右两端;其中,所述三侧面和所述第四侧面相对。所述第一室腔中的入口部301和出口部306之间呈所述框体的对角线分布;所述第二室腔中的入口部和出口部之间呈所述框体的对角线分布。

61.本技术实施例中,第一、第二、第三、第四仅为代指,并非是用于限定。

62.所述分散板包括第一分散板308和第二分散板305;所述第一分散板 308设置于室腔内靠近所述入口部301的一侧;所述第二分散板305设置于室腔内靠近所述出口部306的一侧;所述第一分散板308和所述第二分散板305上开设有分液孔。

63.图3示出了本技术一实施例的复极框的局部结构示意图,如图3所示,所述复极框中的所述第一电极板与所述分隔板307的第一侧面之间的距离小于第一设定尺寸;所述复极框中的所述第二电极板与所述分隔板307的第二侧面之间的距离小于所述第一设定尺寸。这里的第一设定尺寸可以为室腔的厚度,本技术实施例中,边框架303的框体厚度为40-80mm,而通过分隔板307分隔为两部分之后,室腔的厚度大致为20-40mm。当所述出口部306的出口口径大于或等于所述第一设定尺寸的情况下,由于边框架303的中部设置有分隔板307,室腔的侧壁设置出口部306将会占用另一室腔的空间,因此,本技术实施例中,对分隔板307进行结构改造,具体地,所述第一室腔中的所述分隔板307靠近所述第一室腔中的出口部306的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第一室腔,所述折弯部的凸部位于所述第二室腔;

64.所述第二室腔中的所述分隔板307靠近所述第二室腔中的出口部306 的部分具有折弯部,所述折弯部凹部位于所述第二室腔,所述折弯部的凸部位于所述第一室腔。

65.如图3所示,在图3的剖视图中,分隔板307在底部为竖直的板状结构,而在靠近腔室的出口部306的位置,分隔板307向另一腔室的方向偏离,以为出口部306的安装腾挪出安装空间。

66.本技术实施例中,所述出口部306的出口口径虽然大于或等于所述第一设定尺寸,但一般小于所述第一设定尺寸的二倍,如所述出口部306的出口口径可以为1.1倍、1.2倍、1.3倍、1.4倍的所述第一设定尺寸等。为提升室腔内的气液流动速度,保证气体能顺利随液

体流,设置所述出口部 306的出口口径尽可能的大,以分隔板凸起的凸部不影响复极框中另一室腔电解液流动及电解效率为宜。

67.本技术实施例中,如图3所示,所述第一分散板308一端固定于所述分隔板307,另一端固定于所述框体的内侧壁上,所述第一分散板308、所述分隔板307和所述框体的侧壁形成容置空间,室腔中的入口部301的电解液出液口位于所述容置空间内。图3中的剖视图中示出了第一室腔和第二室腔中的第一分散板308与分隔板307及框体的内侧壁(设置入口部301 的框体侧面)之间的连接结构关系。入口部301设置于第一分散板308与分隔板307之间组成的空间内。

68.如图3所示,本技术实施例中,导电板304为呈条状的金属板,其与电极板连接的一端为平直状,位于分隔板307和电极板之间的部分为不规则的片状结构。图3中仅示出了一种形状结构,任何增大导电板304与电解液接触面积的结构,均可以用作本技术实施例的导电板304。在分隔板 307和电极板之间设置尽量多的导电板304,从而可以提高导电板304的载流效果以及提升电流分布的均匀性,从而提升本技术实施例的电解装置的电解效率,提升电解气体的产能。

69.本技术实施例中,如图3所示,所述第一分散板308和第二分散板305 上的不同位置开有分散小孔,作为分液孔使用。

70.如图1及图2所示,本技术实施例中,相邻复极框中的框体相层叠的第一电极板和第二电极板之间还设置有隔膜。通过在相邻复极框之间设置隔膜,使本技术实施例的复极框之间的电极板相互隔绝,所有复极框相互串联工作,拆除或更换单一复极框后无任何影响。本技术实施例通过使复极框体积变小,可以在有限空间中布置更多的电解装置,提升电解效率,且降低了电解装置的制造成本。

71.本技术实施例中,相邻复极框中的两框体对接处安装有密封垫片,层叠排列的复极框之间通过密封垫片密封。

72.如图1及图2所示,电解液从电解装置下部的入口部301中进入电解装置的室腔中,在直流电的作用下,阳极板处电解生成氧气,同时阳极室中电解液浓度下降,阴极板处电解生成氢气,同时阴极室中电解液浓度增加。电解后生成的氧气与稀释的电解液、氢气与浓缩的电解液由电解装置顶部的出口部306从室腔流出。在高电流密度运行的条件下,单位时间内阴极室阳极室均产生大量气体,为保证电解装置中的室腔内各部位液体浓度的均一效果,本技术实施例在电解装置的入口部301附近增加第一分散板308,也叫进分散板,以保证流入电解装置的液体通过第一分散板308 对电解液进行强制分流,满足电解装置室腔内各部电解液浓度的均一性。第一分散板308上部不同位置开有分散小孔,实现对电解液的分流。

73.随着对电解液的电解的进行,电解装置内产生的气体跟随电解液液体一起向电解装置上部汇集,电解装置上部气体占比会逐步升高,因此在电解装置上部增加第二分散板305,将电解装置内部聚集的气液进行分割,大部分气体在第二分散板305的分散作用下,经由第二分散板305与分隔板307之间的空间流入出口部306,而大部分电解液液体以及第二分散板 305位置处电解产生的气体经由第二分散板305与电极302之间的空间流向出口部306。

74.为保证本技术实施例的电解液形成的气液混合物能顺利地从电解装置的室腔内

逃逸,使出口部306具有较大的流通面积,同时为保证电解装置内电解液液体具有较高的流动速度,保证气体能顺利随液体流出电解装置,电解装置的室腔的深度应维持在一个较小的范围,本技术实施例中,电解装置的室腔的深度为20-40mm,同时较小的电解装置的室腔深度也能确保电解装置整体具备较小的占地面积。本技术实施例通过设置包含异性结构的分隔板307,在出口部306安装位置,将分隔板307向出口部306位置的相反方面凸起,增加电解装置单侧室腔的深度,这样能保证出口部306 的流通面积,能够占据边框架303厚度的30%-60%,通过设置较大的出口通道,能顺利地将电解装置的室腔内的气液混合物送出电解装置的室腔,从而促进电解液的平稳循环,加速电解液中电解气体的逃逸,同时在不影响电极表面气体量的前提下,提升了气液分离效果。

75.通过本技术实施例的电解装置,最终维持电解装置内的气液比在40%以下。

76.本技术实施例中,通过在入口部301的位置设置第一分散板308,确保电解液能均匀地进入电解装置的室腔,确保电解装置室腔内各部电解液的流场、浓度场的一致性,不会出现局部流动死区。

77.通过在出口部301位置设置第二分散板305,将电解装置室腔上部气液通道分割为两部分,分别承担气体和液体的流动通道,确保电解装置室腔上部靠近电极板部分的气液比低于40%,保障了电极板的有效电解面积,同时也能起到初步的气液分离效果。

78.本技术实施例中,通过设计异形结构的分隔板,在电解装置的框体整体厚度未增加的前提下,大幅度提高了出口部306的流通面积,流通面积增加大约20%-100%,较大的流通面积确保了电解生成的气体顺利流出,整个通道主要由气体占据,因此能顺利地将电解生成的气体快速地由电解装置内部移出,使电解装置内部气体含量因此大幅下降。

79.如图2所示,本技术实施例还记载了一种复极框,该复极框包括边框架 303、第一电极板302、第二电极板(图2中未示出)、分隔板307、导电板304、分散板、入口部301和出口部306;其中,所述边框架303围设而形成框体,本技术实施例中,边框架303由四块高度为40-80mm的金属板相互焊接而构成,边框架303整体构成为长方体结构;这里,金属板可以为不锈钢板等。所述分隔板307铺设于所述框体内的中部,作为隔板,将边框架303分割为两部分,即将所述框体分隔为第一室腔和第二室腔。分隔板307以大致平行于边框架303两开口的方式铺设于框体内。为防止电解液漏液,所述分隔板307的四周与所述框体固定且密封连接。作为一种实现方式,分隔板307与边框架303还可以通过一体成型方式制成,一体成型的边框架303具有更佳的密封性,确保第一室腔和第二室腔之间的密封性,不会导致第一室腔和第二室腔之间漏液。所述第一电极板302盖设于所述第一室腔的开口端;所述第二电极板盖设于所述第二室腔的开口端。第一电极板302在图2中显露,第二电极板位于边框架303的另一侧开口处。

80.本技术实施例中,第一电极板302为阳极板,对应地,第二电极板为阴极板。本技术实施例中不限定阳极板或阴极板的设置位置,可以根据实际需而设置,例如,第一电极板302也可以为阴极板,第二电极板为阳极板等。

81.所述导电板包括第一导电板304和第二导电板(图2中未示出),所述第一导电板304的第一端电连接于所述第一电极板302,所述第一导电板304的第二端电连接于所述分隔板307的第一侧面;所述第二导电板的第一端电连接于所述第二电极板,所述第二导电板的第二端电连接于所述分隔板的第二侧面;其中,所述第一侧面和所述第二侧面相对。导电

板304 为长条状,一端与分隔板307连接,另一端与电极板连接,既作为电极板的支撑板,又与电极板之间电连接,将分隔板307不同侧面输入的不同极性的电流分别导入到第一电极板和第二导电板上,以使第一电极板和第二导电板对流入室腔内的电解液进行更佳地电解。通过在室腔内设置大量的导电板304,以将电流顺利传送至电极板,提高导电板304的载流效果以及提升电极板电流分布的均匀性,提升了电解液的电解效率。

82.所述第一室腔和所述第二室腔上分别设置有供电解液流入的入口部 301和供电解液流出的出口部306;入口部301设置于边框架303的一侧面上,出口部306设置于边框架303上与入口部301相对的另一侧面上。

83.所述第一室腔中的出口部306和所述第二室腔中的出口部306分别设置于所述框体的第一侧面的左右两端;左右是以图2中纸面方向而言的,并非是对本技术实施例的电解装置的结构限定。

84.所述第一室腔中的入口部301和所述第二室腔中的入口部301分别设置于所述框体的第二侧面的左右两端;其中,所述一侧面和所述第二侧面相对。所述第一室腔中的入口部301和出口部306之间呈所述框体的对角线分布;所述第二室腔中的入口部和出口部之间呈所述框体的对角线分布。

85.所述分散板包括第一分散板308和第二分散板305;所述第一分散板 308设置于室腔内靠近所述入口部301的一侧;所述第二分散板305设置于室腔内靠近所述出口部306的一侧;所述第一分散板308和所述第二分散板305上开设有分液孔。

86.本技术实施例的复极框结构可以参照前述实施例的相关描述而理解,这里不再赘述。

87.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本技术的权利要求和说明书的范围当中。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本技术并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1