一种缝洞型油藏的在线酸化实验装置的制作方法

1.本实用新型涉及油田开采领域,特别涉及一种缝洞型油藏的在线酸化实验装置。

背景技术:

2.当前,碳酸盐岩油藏为重要的油藏类型,其中蕴含全球约60%以上的油气资源,而缝洞型油藏在碳酸盐岩油藏中的比例超过30%。国外许多大型油气田如美国德克萨斯州西部的帕克特油田和耶茨油田、墨西哥州东部的黄金港油田以及中东地区沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、阿曼、叙利亚等国大部分油田都由碳酸盐岩缝洞型油藏组成。国内近些年也相继在塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和渤海湾盆地的深埋藏碳酸盐岩油藏的勘探开发工作中取得.了一些突破性进展。特别是在塔里木盆地发现超亿吨级的塔河油田,其主力油藏是下奧陶统鹰山组碳酸盐缝洞型油藏。可见,当前的碳酸盐缝洞型油藏的研究备受人们的关注。

3.缝洞型油藏是受构造-岩溶旋回作用形成的缝洞系统控制,由多个缝洞单元在空间上叠合形成的复合型油气藏。其具有独立的油气系统和不规则的形态,表现出叠合连片含油不均匀富集的特征。基于缝洞型油藏特殊的地质构造和流体分布特征,目前开发过程中主要的开采方法是天然水驱和人工水驱,并取得了一定的效果,但采收率仍然较低,针对缝洞型油藏的研究是十分必要的。

4.现有的缝洞型油藏的在线酸化实验装置大部分都是直接将一定浓度的酸进行稀释后直接与油相接触进行酸化实验,得出相应的数据,没有进行不同浓度酸与缝洞型油藏进行实验,不能形成数据对比,没有对比的实验往往会出现数据不准确的情况,给实验结果带来误差,在稀释酸的过程中一般不会搅拌,会导致酸稀释不充分,进行实验室酸的浓度不均匀也会出现误差,再者酸与油相接触时没有搅拌也会出现数据误差的情况。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的上述问题,本实用新型要解决的技术问题是:如何提供一种能进行不同浓度酸与缝洞型油藏进行实验的实验装置 。

6.为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种缝洞型油藏的在线酸化实验装置,包括底板、支撑块、升降机构、第一连接块、第二连接块、第三连接块、搅拌箱、水泵、第一导管、第二导管和酸化调节结构;所述底板顶部竖直设有支撑块,所述底板与支撑块固定连接;所述支撑块前侧开有第一滑动槽,所述第一滑动槽竖直设置;所述升降机构包括第一螺纹杆、第一滑动块和第一电机;所述第一螺纹杆竖直设于第一滑动槽内部,所述第一螺纹杆与支撑块可转动连接;所述第一滑动块设于第一滑动槽内,所述第一螺纹杆穿过第一滑动块,且所述第一滑动块与第一螺纹杆螺纹连接;所述第一螺纹杆上端穿过支撑块,且所述第一螺纹杆的上端与第一电机的输出轴固定连接,所述第一电机固定设于支撑块顶部;所述第一连接块的后面与第一滑动块的前面固定连接,所述第一连接块与底板平行设置;所述第一连接块的底面固定设有第二连接块,且所述第二连接块与第一连接块垂直;所述第二连接块的下侧面固定设有第三连接块,所述第三连接块与第一连接块平行设

置;所述搅拌箱底部贯穿于第一连接块,且所述搅拌箱固定设于第一连接块上端面;所述搅拌箱顶部分别固定设有酸进口与进水口,所述酸进口与进水口分别与搅拌箱连通;所述水泵固定设于第三连接块上端面;所述第一导管竖直设置在水泵上端面,所述第一导管下端与水泵上端面固定连接,且第一导管的下端与水泵的水进口连通,所述第一导管的上端与搅拌箱的下端面连通;所述水泵的下端面固定设有第二导管,所述第二导管的上端与水泵的水出口连接,所述第二导管贯穿第三连接块,且所述第二导管与第三连接块固定连接,所述第二导管的下端的侧壁上开设有酸液喷口。

7.所述酸化调节结构包括酸化箱、多个隔板、第二转动杆、多个搅拌杆、多个固定块和多个出酸口;所述酸化箱固定设于底板顶部;所述多个隔板、第二转动杆和多个搅拌杆设于酸化箱内;所述多个隔板与酸化箱固定连接,所述多个隔板平行于酸化箱底部,且相邻两个隔板之间的间距相等;所述第二转动杆竖直设于酸化箱内,所述第二转动杆的上端贯穿于酸化箱,且所述第二转动杆与酸化箱可转动连接,所述第二转动杆贯穿于多个隔板,且所述第二转动杆与多个隔板可转动连接;所述第二转动杆上固定套设有多个搅拌杆;所述酸化箱左侧固定连接有多个固定块,所述多个固定块上端开有多个竖直的导管通孔,所述导管通孔与第二导管配合,且所述多个固定块分别与第二导管上下滑动连接,且所述导管通孔与第二导管在同一竖直方向上;所述多个固定块与酸化箱之间分别开设有通孔,所述通孔与导管通孔连通;所述酸化箱右侧固定连接有多个出酸口,所述多个进油口的一端与酸化箱连通;所述多个固定块和多个出酸口分别设置在多个隔板与酸化箱围成的腔体之间的位置。

8.本实用新型中通过第一电机带动与其固定连接的第一螺纹杆转动,第一螺纹杆转动,带动与其通过螺纹连接的第一滑动块在支撑块上的第一滑动槽内上下滑动,第一滑动块通过与其固定连接的第一连接块带动第二连接块和第三连接块在竖直方向上滑动,进而带动分别固定在第一滑动块和第三滑动块上的搅拌箱和水泵上下移动,在水泵上下移动时,带动与其连通的第一导管和第二导管上下动作;在第三导管向下动作并进入第一个导管通孔时,第二导管下端的酸液喷口通过在固定块上的通孔连通,然后第二导管继续向下移动,进入第二个导管通孔,直到进入所有导管通孔为止;酸液和水从酸进口和进水口分别进入搅拌箱内,并在搅拌箱内混合,然后水泵通过第一导管将搅拌箱内的混合溶液排出,通过第二导管分别输送至多个隔板与酸化箱围成的腔体内,通过转动第二转动杆,第二转动杆带动与其固定连接的多个搅拌杆转动,多个搅拌杆对多个隔板与酸化箱围成的腔体内的混合溶液进行搅拌,搅拌后的溶液然后从多个出酸口排出。

9.作为优选,还包括搅拌结构;所述搅拌结构包括第四连接块、第三电机、第一转动杆、第一搅拌辊、第一带轮、第二带轮和皮带;所述第四连接块竖直设于第一连接块上端面,且所述第四连接块与支撑块平行;所述第三电机的壳体与第四连接块的后侧固定连接;所述第一转动杆的上端与第三电机的输出轴固定连接,且所述第一转动杆竖直设置;所述第一转动杆上设有第一带轮,所述第一带轮与第一转动杆固定连接;所述第一搅拌辊竖直设于搅拌箱内,且所述第一搅拌辊的上端穿出搅拌箱外,且所述第一搅拌辊与搅拌箱可旋转连接;所述第一搅拌辊的上端设有第二带轮,所述第二带轮与第一搅拌辊固定连接;所述第二带轮与第一带轮之间通过皮带连接。所述第一电机转动,第一电机的输出轴带动与其固定连接的第一转动杆转动,第一转动杆带动与其固定连接的第一带轮转动,第一带轮通过

皮带带动第二带轮转动,然后第二带轮带动与其固定连接的第一搅拌辊转动,第一搅拌辊对搅拌箱内的溶液进行搅拌混合,进一步提高酸液和水混合的效率。

10.作为优选,还包括第二电机,所述第二电机固定设于酸化箱顶部,且所述第二电机的输出轴与第二转动杆的上端固定连接。第二电机动作,第二电机的输出轴带动与其固定连接的第二转动杆转动,第二转动杆带动与其固定连接的多个搅拌杆转动,多个搅拌杆对多个隔板与酸化箱围成的腔体内的混合溶液进行搅拌,实现酸化箱内的自动搅拌。

11.作为优选,所述固定块与酸化箱之间的通孔为“l”型通孔。通过将通孔设计成“l”型,防止酸长时间停留在通孔内,防止酸腐蚀通孔,也能有效的防止在对酸化箱内进行搅拌时,酸化箱内的溶液流出。

12.作为优选,还包括反应结构;所述反应结构包括反应箱、多个支撑板、多个反应抽屉、多个格栅、多个运输管和多个第三流量泵;所述反应箱固定设于底板上端;所述多个支撑板和多个反应抽屉设于反应箱内,所述多个支撑板与反应箱固定连接,所述多个支撑板平行于反应箱底部,且相邻两个支撑板之间的间距相等;所述多个反应抽屉分别设于反应箱与多个支撑板围成的腔体中;且所述多个反应抽屉分别与反应箱可滑动连接;所述多个反应抽屉内分别设有格栅,所述多个格栅水平设置,且格栅与反应抽屉固定连接,所述多个运输管上分别设有第三流量泵;所述多个运输管的一端一一对应的与多个出酸口连通,所述多个运输管的另一端一一对应的与多个反应箱与支撑板围成的腔体连通。抽动反应抽屉,将所需实验的对象放入反应抽屉内的格栅上,然后关闭抽屉,第三流量泵通过多个运输管将酸化箱内的溶液一一对应的抽至多个反应抽屉内的实验对象上,然后进行反应,通过拉动反应抽屉可对反应情况进行查看。

13.作为优选,还包括运输结构;所述运输结构包括进酸管、进水管、进酸主支管、多个第一流量泵、进水主支管、多个第二流量泵、多个进酸分支管和多个进水分支管;所述进酸管的一端与酸进口连通,所述进水管的一端与进水口的一端连通;所述进酸主支管与的一端与进酸管连通,所述进酸主支管的另一端与多个进酸分支管的一端连通;所述多个进酸分支管上分别设有第一流量泵;所述进水主支管的一端与进水管连通,所述进水主支管的另一端与多个进水分支管的一端连通;所述多个进水分支管上分别设有第二流量泵;所述多个进水分支管与多个进酸分支管的另一端一一对应的与多个隔板与酸化箱围成的腔体连通。通过进酸管、进水管、进酸主支管、进水主支管、多个进酸分支管、多个进水分支管将各个结构连接,通过多个第一流量泵和多个第二流量泵对进酸主支管和进水主支管进行流量控制。

14.作为优选,还包括自动控制结构;所述自动控制结构包括plc和多个浓度检测仪;所述多个浓度检测仪的信号采集端分别一一对应的设置在多个隔板与酸化箱围成的腔体中,所述多个浓度检测仪的信号输出端与plc连接;所述plc的信号输出端分别与多个第一流量泵、多个第二流量泵和多个第三流量泵连接。根据多个浓度检测仪采集的数据,通过plc对第一流量泵、第二流量泵和多个第三流量泵进行控制,从而实现自动控制。

15.相对于现有技术,本实用新型至少具有如下优点:

16.1、使不同浓度的酸与实验对象充分反应。本实用新型通过升降机构来给酸化箱内部各个区域进行注入稀释后的酸,来进行对比实验,通过第一搅拌辊来进行搅拌,使酸稀释更加充分,同时也提高了稀释的速度,通过多个反应抽屉将反应箱分成多个区域进行对比

实验,使不同浓度的酸与实验对象充分反应。

17.2、能有效的防止在对酸化箱内进行搅拌时,酸化箱内的溶液流出。本实用新型通过设置水泵来提供压力,使酸化实验更快,提高效率,通过酸液喷口来对准通孔来注酸,通过将通孔设计成弯曲状,防止酸长时间停留在通孔内,防止酸腐蚀通孔,也能有效的防止在对酸化箱内进行搅拌时,酸化箱内的溶液流出。

附图说明

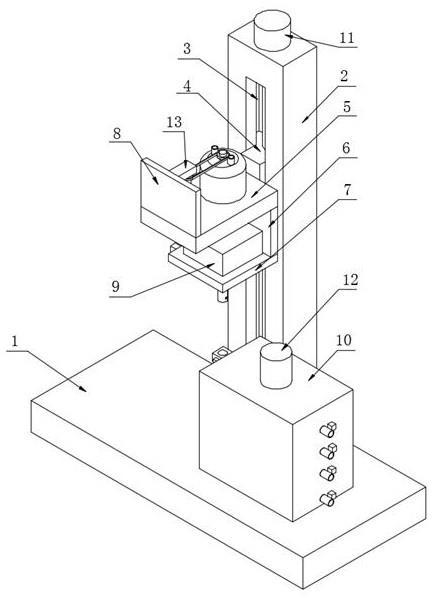

18.图1为实施例的整体结构示意图。

19.图2为实施例的整体结构爆炸图。

20.图3为实施例的酸稀释结构爆炸图。

21.图4为实施例的升降机构爆炸图。

22.图5为实施例的酸化实验箱结构爆炸图。

23.图6为实施例的酸化实验箱结构剖面图

24.图7为实施例的反应箱的结构剖面图。

25.图8实施例的各部件的连接图。

26.图中:1-底板,2-支撑块,3-第一滑动槽,4-第一滑动块,5-第一连接块,6-第二连接块,7-第三连接块,8-第四连接块,9-水泵,10-酸化箱,11-第一电机,12-第二电机,13-第三电机,14-搅拌箱,15-酸进口,16-进水口,17-第一搅拌辊,18-第一导管,19-第二导管,20-第一转动杆,21-第一螺纹杆,22-第一带轮,23-第二带轮,24-皮带,25-酸液喷口,26-第二转动杆,27-搅拌杆,28-隔板,29-固定块,30-出酸口,31-通孔,32-反应箱,33-支撑板,34-反应抽屉,35-格栅,36-进酸管,37-进水管,38-进酸主支管,39-第一流量泵,40-进水主支管,41-第二流量泵,42-进酸分支管,43-进水分支管,44-运输管,45-第三流量泵。

具体实施方式

27.下面对本实用新型作进一步详细说明。

28.本实用新型中

‘

前’、

‘

后’、

‘

左’、

‘

右’、

‘

上’、

‘

下’均指在图1中的方位,其中

‘

前’是指在图1中相对于纸面朝外,

‘

后’是指在图1中相对于纸面朝里。在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

29.参见图1-8,本实用新型提供的一种实施例:一种缝洞型油藏的在线酸化实验装置,包括底板1、支撑块2、升降机构、第一连接块5、第二连接块6、第三连接块7、搅拌箱14、水泵9、第一导管18、第二导管19和酸化调节结构;所述底板1顶部竖直设有支撑块2,所述底板1与支撑块2固定连接;所述支撑块2前侧开有第一滑动槽3,所述第一滑动槽3竖直设置;所述升降机构包括第一螺纹杆21、第一滑动块4和第一电机11;所述第一螺纹杆21竖直设于第一滑动槽3内部,所述第一螺纹杆21与支撑块2可转动连接;所述第一滑动块4设于第一滑动槽3内,所述第一螺纹杆21穿过第一滑动块4,且所述第一滑动块4与第一螺纹杆21螺纹连

接;所述第一螺纹杆21上端穿过支撑块2,且所述第一螺纹杆21的上端与第一电机11的输出轴固定连接,所述第一电机11固定设于支撑块2顶部;所述第一连接块5的后面与第一滑动块4的前面固定连接,所述第一连接块5与底板1平行设置;所述第一连接块5的底面固定设有第二连接块6,且所述第二连接块6与第一连接块5垂直;所述第二连接块6的下侧面固定设有第三连接块7,所述第三连接块7与第一连接块5平行设置;所述搅拌箱14底部贯穿于第一连接块5,且所述搅拌箱14固定设于第一连接块5上端面;所述搅拌箱14顶部分别固定设有酸进口15与进水口16,所述酸进口15与进水口16分别与搅拌箱14连通;所述水泵9固定设于第三连接块7上端面;所述第一导管18竖直设置在水泵9上端面,所述第一导管18下端与水泵9上端面固定连接,且第一导管18的下端与水泵9的进水口16连通,所述第一导管18的上端与搅拌箱14的下端面连通;所述水泵9的下端面固定设有第二导管19,所述第二导管19的上端与水泵9的水出口连接,所述第二导管19贯穿第三连接块7,且所述第二导管19与第三连接块7固定连接,所述第二导管19的下端的侧壁上开设有酸液喷口25。

30.所述酸化调节结构包括酸化箱10、多个隔板28、第二转动杆26、多个搅拌杆27、多个固定块29和多个出酸口30;所述酸化箱10固定设于底板1顶部;所述多个隔板28、第二转动杆26和多个搅拌杆27设于酸化箱10内;所述多个隔板28与酸化箱10固定连接,所述多个隔板28平行于酸化箱10底部,且相邻两个隔板28之间的间距相等;所述第二转动杆26竖直设于酸化箱10内,所述第二转动杆26的上端贯穿于酸化箱10,且所述第二转动杆26与酸化箱10可转动连接,所述第二转动杆26贯穿于多个隔板28,且所述第二转动杆26与多个隔板28可转动连接;所述第二转动杆26上固定套设有多个搅拌杆27;所述酸化箱10左侧固定连接有多个固定块29,所述多个固定块29上端开有多个竖直的导管通孔,所述导管通孔与第二导管19配合,且所述多个固定块29分别与第二导管19上下滑动连接,且所述导管通孔与第二导管19在同一竖直方向上;所述多个固定块29与酸化箱10之间分别开设有通孔31,所述通孔31与导管通孔连通;所述酸化箱10右侧固定连接有多个出酸口30,所述多个进油口的一端与酸化箱10连通;所述多个固定块29和多个出酸口30分别设置在多个隔板28与酸化箱10围成的腔体之间的位置。

31.具体实施时,第一电机11带动与其固定连接的第一螺纹杆21转动,第一螺纹杆21转动,带动与其通过螺纹连接的第一滑动块4在支撑块2上的第一滑动槽3内上下滑动,第一滑动块4通过与其固定连接的第一连接块5带动第二连接块6和第三连接块7在竖直方向上滑动,进而带动分别固定在第一滑动块4和第三滑动块上的搅拌箱14和水泵9上下移动,在水泵9上下移动时,带动与其连通的第一导管18和第二导管19上下动作;在第三导管向下动作并进入第一个导管通孔时,第二导管19下端的酸液喷口25通过在固定块29上的通孔31连通,然后第二导管19继续向下移动,进入第二个导管通孔,直到进入所有导管通孔为止;酸液和水从酸进口15和进水口16分别进入搅拌箱14内,并在搅拌箱14内混合,然后水泵9通过第一导管18将搅拌箱14内的混合溶液排出,通过第二导管19分别输送至多个隔板28与酸化箱10围成的腔体内,通过转动第二转动杆26,第二转动杆26带动与其固定连接的多个搅拌杆27转动,多个搅拌杆27对多个隔板28与酸化箱10围成的腔体内的混合溶液进行搅拌,搅拌后的溶液然后从多个出酸口30排出。

32.进一步地,还包括搅拌结构;所述搅拌结构包括第四连接块8、第三电机13、第一转动杆20、第一搅拌辊17、第一带轮22、第二带轮23和皮带24;所述第四连接块8竖直设于第一

连接块5上端面,且所述第四连接块8与支撑块2平行;所述第三电机13的壳体与第四连接块8的后侧固定连接;所述第一转动杆20的上端与第三电机13的输出轴固定连接,且所述第一转动杆20竖直设置;所述第一转动杆20上设有第一带轮22,所述第一带轮22与第一转动杆20固定连接;所述第一搅拌辊17竖直设于搅拌箱14内,且所述第一搅拌辊17的上端穿出搅拌箱14外,且所述第一搅拌辊17与搅拌箱14可旋转连接;所述第一搅拌辊17的上端设有第二带轮23,所述第二带轮23与第一搅拌辊17固定连接;所述第二带轮23与第一带轮22之间通过皮带24连接。具体实施时,所述第一电机11转动,第一电机11的输出轴带动与其固定连接的第一转动杆20转动,第一转动杆20带动与其固定连接的第一带轮22转动,第一带轮22通过皮带24带动第二带轮23转动,然后第二带轮23带动与其固定连接的第一搅拌辊17转动,第一搅拌辊17对搅拌箱14内的溶液进行搅拌混合,进一步提高酸液和水混合的效率。

33.进一步地,还包括第二电机12,所述第二电机12固定设于酸化箱10顶部,且所述第二电机12的输出轴与第二转动杆26的上端固定连接。具体实施时,第二电机12动作,第二电机12的输出轴带动与其固定连接的第二转动杆26转动,第二转动杆26带动与其固定连接的多个搅拌杆27转动,多个搅拌杆27对多个隔板28与酸化箱10围成的腔体内的混合溶液进行搅拌,实现酸化箱10内的自动搅拌。

34.进一步地,所述固定块29与酸化箱10之间的通孔31为“l”型通孔31。通过将通孔31设计成“l”型,防止酸长时间停留在通孔31内,防止酸腐蚀通孔31,也能有效的防止在对酸化箱10内进行搅拌时,酸化箱10内的溶液流出。

35.进一步地,还包括反应结构;所述反应结构包括反应箱32、多个支撑板33、多个反应抽屉34、多个格栅35、多个运输管44和多个第三流量泵45;所述反应箱32固定设于底板1上端;所述多个支撑板33和多个反应抽屉34设于反应箱32内,所述多个支撑板33与反应箱32固定连接,所述多个支撑板33平行于反应箱32底部,且相邻两个支撑板33之间的间距相等;所述多个反应抽屉34分别设于反应箱32与多个支撑板33围成的腔体中;且所述多个反应抽屉34分别与反应箱32可滑动连接;所述多个反应抽屉34内分别设有格栅35,所述多个格栅35水平设置,且格栅35与反应抽屉34固定连接,所述多个运输管44上分别设有第三流量泵45;所述多个运输管44的一端一一对应的与多个出酸口30连通,所述多个运输管44的另一端一一对应的与多个反应箱32与支撑板33围成的腔体连通。具体实施时,抽动反应抽屉34,将所需实验的对象放入反应抽屉34内的格栅35上,然后关闭抽屉,第三流量泵45通过多个运输管44将酸化箱10内的溶液一一对应的抽至多个反应抽屉34内的实验对象上,然后进行反应,通过拉动反应抽屉34可对反应情况进行查看。

36.进一步地,还包括运输结构;所述运输结构包括进酸管36、进水管37、进酸主支管38、多个第一流量泵39、进水主支管40、多个第二流量泵41、多个进酸分支管42和多个进水分支管43;所述进酸管36的一端与酸进口15连通,所述进水管37的一端与进水口16的一端连通;所述进酸主支管38与的一端与进酸管36连通,所述进酸主支管38的另一端与多个进酸分支管42的一端连通;所述多个进酸分支管42上分别设有第一流量泵39;所述进水主支管40的一端与进水管37连通,所述进水主支管40的另一端与多个进水分支管43的一端连通;所述多个进水分支管43上分别设有第二流量泵41;所述多个进水分支管43与多个进酸分支管42的另一端一一对应的与多个隔板28与酸化箱10围成的腔体连通。通过进酸管36、进水管37、进酸主支管38、进水主支管40、多个进酸分支管42、多个进水分支管43将各个结

构连接,通过多个第一流量泵39和多个第二流量泵41对进酸主支管38和进水主支管4进行流量控制。

37.进一步地,还包括自动控制结构;所述自动控制结构包括plc和多个浓度检测仪;所述多个浓度检测仪的信号采集端分别一一对应的设置在多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中,所述多个浓度检测仪的信号输出端与plc连接;所述plc的信号输出端分别与多个第一流量泵39、多个第二流量泵41和多个第三流量泵45连接。根据多个浓度检测仪采集的数据,通过plc对第一流量泵39、第二流量泵41和多个第三流量泵45进行控制,从而实现自动控制。

38.所述一种缝洞型油藏的在线酸化实验装置的工作原理是:

39.第一电机11带动与其固定连接的第一螺纹杆21转动,第一螺纹杆21转动,带动与其通过螺纹连接的第一滑动块4在支撑块2上的第一滑动槽3内上下滑动,第一滑动块4通过与其固定连接的第一连接块5带动第二连接块6和第三连接块7在竖直方向上滑动,进而带动分别固定在第一滑动块4和第三滑动块上的搅拌箱14和水泵9上下移动,在水泵9上下移动时,带动与其连通的第一导管18和第二导管19上下动作;在第三导管向下动作并进入第一个导管通孔时,第二导管19下端的酸液喷口25通过在固定块29上的通孔31连通,然后第二导管19继续向下移动,进入第二个导管通孔,直到进入所有导管通孔为止。

40.酸液和水从酸进口15和进水口16分别进入搅拌箱14内,并在搅拌箱14内混合,然后水泵9通过第一导管18将搅拌箱14内的混合溶液排出,通过第二导管19分别输送至多个隔板28与酸化箱10围成的腔体内。

41.第二电机12转动第二转动杆26,第二转动杆26带动与其固定连接的多个搅拌杆27转动,多个搅拌杆27对多个隔板28与酸化箱10围成的腔体内的混合溶液进行搅拌,搅拌后的溶液然后从多个出酸口30排出。

42.搅拌结构:第一电机11转动,第一电机11的输出轴带动与其固定连接的第一转动杆20转动,第一转动杆20带动与其固定连接的第一带轮22转动,第一带轮22通过皮带24带动第二带轮23转动,然后第二带轮23带动与其固定连接的第一搅拌辊17转动,第一搅拌辊17对搅拌箱14内的溶液进行搅拌混合,进一步提高酸液和水混合的效率。

43.反应结构:抽动反应抽屉34,将所需实验的对象放入反应抽屉34内的格栅35上,然后关闭抽屉,第三流量泵45通过多个运输管44将酸化箱10内的溶液一一对应的抽至多个反应抽屉34内的实验对象上,然后进行反应,通过拉动反应抽屉34可对反应情况进行查看。

44.运输结构:酸液从进酸管36的一端通过酸进口15流入至搅拌箱14内,水从进水管37的一端通过进水口16流入至搅拌箱14内,经搅拌后,稀释后的酸由水泵通过第一导管抽出,通过第二导管将稀释后的酸抽至酸化箱10内。

45.进酸主支管38将进酸管36内的酸抽出,打开第一流量泵39,多个进酸分支管42将进酸主支管38内的酸抽至酸化箱10内的多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中,通过多个第一流量泵39控制流入酸的不同的流量,实现多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中的酸为不同的浓度。

46.进水主支管40将进水管37内的水抽出,打开第二流量泵41,多个进水分支管43将进水主支管40内的水抽至酸化箱10内的多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中,通过多个第二流量泵41控制流入水的不同的流量,实现多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中的酸为不

同的浓度。

47.自动控制结构:多个浓度检测仪采集多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中的浓度数据,并将采集的数据传输至plc中,plc中设有对应的不同浓度酸的阈值,plc根据采集的数据控制第一流量泵39和第二流量泵41,当采集的浓度大于阈值时,plc控制第二流量泵41动作,通过加入水来稀释腔体内酸的浓度,当采集的浓度小于阈值时,plc控制第一流量泵39动作,通过加入酸来提高腔体内酸的浓度,当采集的浓度与阈值相同时,plc控制第三流量泵45动作,将多个隔板28与酸化箱10围成的腔体中的酸抽至多个反应抽屉34中的实验对象上,使得实验对象与不同浓度的酸发生反应。

48.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1