一种用于承载受力变形的连接装置的制作方法

1.本技术实施例涉及盾构隧道施工技术领域,尤其涉及一种用于承载受力变形的连接装置。

背景技术:

2.当前,随着大直径盾构隧道应用需求的增长,大直径盾构隧道的建设工程应用实例逐渐增多,对大直径盾构隧道内部结构构件及节点选型设计及施工优化需求也逐步增长。通常单洞双线大直径盾构隧道内部构件包括位于隧道底部的口型预制构件、用于分隔左右两线的中隔墙、顶部烟道板、节点牛腿及防撞侧石等,其中为提高内部构件的制作成型质量、提升现场施工效率、缩短施工工期,预制装配式内部构件在现有大直径盾构隧道的建设过程中具有较好的应用前景。

3.采用预制装配式中隔墙进行大直径盾构隧道内部结构施工时,为避免施工误差导致的内部结构拼装效果不佳的问题,现有工程应用过程中通常采用后浇混凝土等湿接头的形式施作内部构件之间的连接节点,由此将导致内部构件之间在设计阶段将预留一定大小的设计间隙。实际工程设计及施工过程中,前述预留的设计间隙可能设置于预制中隔墙顶部与烟道板或盾构隧道衬砌管片之间。因此,需要对中隔墙顶部节点进行针对性设计,在中隔墙顶部与盾构隧道衬砌管片之间安装相关构件进行连接,以此满足盾构隧道运营过程中的相关使用要求。

4.但是,大直径盾构隧道在运营过程中通常会经历顶部超载或周边卸载等不利受荷工况,由此可能引起盾构隧道衬砌结构的二次受力变形,该二次受力现象可能引起盾构隧道衬砌管片的不利受荷响应,使得盾构隧道内部结构发生局部破坏现象。

技术实现要素:

5.鉴于此,本技术实施例提供一种用于承载受力变形的连接装置,用于解决隧道内部结构易发生局部破坏、整体安全性差的问题。

6.为实现上述技术特征,本技术实施例提供一种用于承载受力变形的连接装置,包括第一连接端、第二连接端和弹性组件,其中,第一连接端用于与隧道衬砌管片连接;第二连接端用于与隧道内部结构连接;弹性组件设置在第一连接端和第二连接端之间,且弹性组件的两端分别与第一连接端和第二连接端抵接。由于弹性组件在受力过程中处于弹性受力状态,可用来承担隧道衬砌管片结构和隧道内部结构间的受力变形,使其与隧道衬砌管片结构和隧道内部结构形成有效的受力整体。以上如此设计,该连接装置的两端可分别用于连接预制装配式中隔墙等盾构隧道内部结构与盾构隧道衬砌管片,使内部结构与隧道衬砌管片共同承担盾构隧道运营阶段结构二次受力变形影响,从而达到控制盾构隧道衬砌管片结构二次受力变形目的,同时减小隧道内部结构的局部受荷响应大小,避免内部结构发生局部破坏现象。

7.这其中,设置在第一连接端和第二连接端之间的弹性组件其具体结构形式不作限

定,能够承载弹性受力变形即可,诸如,其可以是多个螺旋弹簧合而成,也可以是多个碟簧单元叠设而成,又或可以是橡胶弹性组件等。另外,第二连接端用于与隧道内部结构连接,隧道内部结构具体可以隧道内部预制装配式中隔墙顶部、顶部烟道板等。

8.在本技术的一种可能的实现方式中,弹性组件包括限位杆和多个碟簧元件,限位杆竖直设置在第一连接端和第二连接端之间,碟簧元件设置在限位杆上,多个碟簧元件中靠近第一连接端的为第一碟簧元件,靠近第二连接端的为第二碟簧元件,第一碟簧元件与第一连接端抵接,第二碟簧元件与第二连接端抵接。这里,采用碟簧的弹性组件,相比较传统的螺旋弹簧而言,其负荷大,行程短,所需空间小,且组合使用方便、吸收冲击和消散能量的作用显著。

9.在本技术的一种可能的实现方式中,每个碟簧元件上均开设有竖直方向上的通孔,碟簧元件套设在限位杆上。这里,当弹性组件受力时,限位杆的设置,用于使弹性组件传递沿限位杆延伸方向上的轴向压力。

10.在本技术的一种可能的实现方式中,多个碟簧元件沿限位杆延伸方向叠设,且每相邻的两个碟簧元件互相靠近的端部相连接。如此,可使多个碟簧元件连接组成一个整体的弹性组件,且确保每个碟簧元件均能发挥沿限位杆延伸方向的弹力,以提高整个弹性组件的承载变形能力。

11.在本技术的一种可能的实现方式中,限位杆为多个,每个限位杆上均套设有多个碟簧元件。由此,可在第一连接端和第二连接端形成多个弹性组件,以进一步提高该连接装置在隧道衬砌管片和隧道内部结构之间的承载能力。

12.在本技术的一种可能的实现方式中,第一连接端和第二连接端分别为第一挡板和第二挡板,第一挡板和第二挡板设置在限位杆的延伸方向的两端,且第一挡板和第二挡板的所在平面均垂直于限位杆的延伸方向,第一挡板和第二挡板通过紧固件分别与隧道衬砌管片和隧道内部结构连接。这里,第一挡板和第二挡板的设置,一方面,便于在两个挡板之间连接弹性组件;另一方面,可用于限制弹性组件在发挥弹簧作用时的轴向变形幅度并传递垂直于两挡板所在平面方向上的压力给弹性组件,避免弹性组件受到多个方向的作用力。

13.在本技术的一种可能的实现方式中,限位杆靠近第一挡板的一端与第一挡板之间具有预设间隙,限位杆件的另一端竖直固定在第二挡板上。这里,预设间隙的存在,可以避免连接装置在受压力时,弹性组件端部的第一挡板直接传递压力到限位杆上,而是通过预设间隙使第一挡板直接传递压力至弹性组件上,使弹性组件发挥弹簧作用以在承受隧道内部结构与隧道衬砌管片之间提供阻尼力。

14.在本技术的一种可能的实现方式中,碟簧元件为超弹性形状记忆合金材质或合金弹簧钢材质。由此,可确保碟簧元件在受力过程中处于弹性受力状态,在对弹性组件施加预压力后,其在弹性极限范围内承受轴向压力后具有自恢复能力,从而为隧道内部结构及隧道衬砌管片提供一定的阻尼作用,以减小外部载荷对隧道内部结构及隧道衬砌管片的动力影响。

15.在本技术的一种可能的实现方式中,紧固件为螺栓,螺栓包括第一螺栓和第二螺栓,第一挡板和第二挡板上分别开设有第一螺栓孔和第二螺栓孔,隧道衬砌管片和隧道内部结构分别预埋有与第一螺栓孔对应的第一螺栓套筒和与第二螺栓孔对应的第二螺栓套

筒,第一螺栓穿过第一螺栓孔后拧入第一螺栓套筒以将第一挡板和隧道衬砌管片固定连接,第二螺栓穿过第二螺栓孔后拧入第二螺栓套筒以将第二挡板和隧道内部结构固定连接。这里,第一挡板和隧道衬砌管片之间及第二挡板与隧道内部结构之间均采用螺栓和螺栓套筒配合连接的形式,可方便在连接装置出现损坏时,更换连接装置,可降低运营维护成本。

16.在本技术的一种可能的实现方式中,第一螺栓、第一螺栓孔和第一螺栓套筒的数量均为多个,数量一致,且一一对应设置,第二螺栓、第二螺栓孔和第二螺栓套筒的数量均为多个,数量一致,且一一对应设置。如此,可增加第一挡板和第二挡板分别与隧道衬砌管片和隧道内部结构连接的牢固性。

附图说明

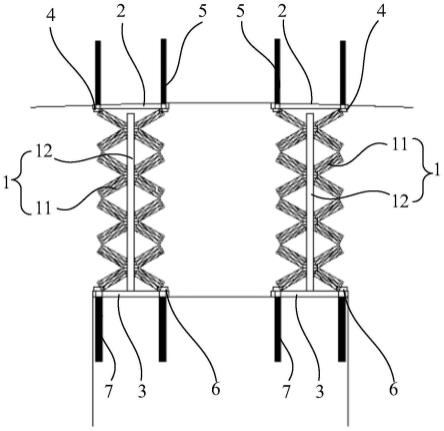

17.图1为本技术实施例提供的一种用于承载受力变形的连接装置的剖面图;

18.图2为本技术实施例提供的一种用于承载受力变形的连接装置的应用实例节点局部详图;

19.图3为本技术实施例提供的一种碟簧元件串联形式示意图;

20.图4为本技术实施例提供的一种碟簧元件并联形式示意图。

21.附图标记:

22.1-弹性组件;11-碟簧元件;111-通孔;12-限位杆;2-第一挡板;21-第一螺栓孔;3-第二挡板;31-第二螺栓孔;4-第一螺栓;5-第一螺栓套筒;6-第二螺栓;7-第二螺栓套筒。

具体实施方式

23.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。

24.在本技术实施例中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

25.此外,在本技术实施例中,“上”、“下”、“左”以及“右”等方位术语是相对于附图中的部件示意置放的方位来定义的,应当理解到,这些方向性术语是相对的概念,它们用于相对于的描述和澄清,其可以根据附图中部件所放置的方位的变化而相应地发生变化。

26.在本技术实施例中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。

27.在本技术实施例中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

28.在本技术实施例中,“示例性地”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本技术实施例中被描述为“示例性地”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性地”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

29.本技术实施例提供一种用于承载受力变形的连接装置,设置于两个建筑结构单元之间,且该连接装置的两端可分别与两个建筑结构单元连接,以使连接装置和两个建筑结构单元共同承担外部荷载,从而可防止两个建筑结构单元受力过大时造成局部破坏现象。例如,本技术的连接装置可应用于盾构隧道施工领域,具体地,由于盾构隧道内部构件之间通常存在设计间隙,其在运营过程中可能经历盾构隧道顶部超载等不利受荷工况,导致盾构隧道衬砌结构因二次受力变形出现破坏,而如果在隧道衬砌结构与隧道内部结构之间连接本技术提供的连接装置,可使隧道衬砌结构、隧道内部结构与连接装置形成一个受力的整体,通过充分发挥连接装置承载能力,可避免隧道衬砌结构和隧道内部结构发生局部破坏。

30.本技术实施例提供一种用于承载受力变形的连接装置,参照图1和图2,包括第一连接端、第二连接端和弹性组件1,其中,第一连接端用于与隧道衬砌管片连接;第二连接端用于与隧道内部结构连接;弹性组件1设置在第一连接端和第二连接端之间,且弹性组件1的两端分别与第一连接端和第二连接端抵接。由于弹性组件1在受力过程中处于弹性受力状态,可用来承担隧道衬砌管片结构和隧道内部结构间的受力变形,使其与隧道衬砌管片结构和隧道内部结构形成有效的受力整体。以上如此设计,由于该连接装置的两端分别用于连接预制装配式中隔墙等盾构隧道内部结构与盾构隧道衬砌管片,使其与隧道内部结构与隧道衬砌管片共同承担盾构隧道运营阶段结构二次受力变形影响,从而达到控制盾构隧道衬砌管片结构二次受力变形目的,同时减小隧道内部结构的局部受荷响应大小,避免内部结构发生局部破坏现象。

31.这其中,设置在第一连接端和第二连接端之间的弹性组件1其具体结构形式不作限定,能够承载弹性受力变形即可,诸如其可以是多个螺旋弹簧组合而成,也可以是多个碟簧单元叠设而成,又或可以是橡胶弹性组件等。另外,第一连接端用于与隧道衬砌管片连接,第二连接端用于与隧道内部结构连接,隧道内部结构具体可以为隧道内部预制装配式中隔墙顶部、顶部烟道板等,其中第一连接端、第二连接端分别与隧道衬砌管片和隧道内部结构之间的连接方式不作限定,诸如,可以是锚固连接、螺栓连接等。

32.在一些实施例中,参照图1和图2,弹性组件1包括限位杆12和多个碟簧元件11,限位杆12竖直设置在第一连接端和第二连接端之间,碟簧元件11设置在限位杆12上,多个碟簧元件11中靠近第一连接端的为第一碟簧元件,靠近第二连接端的为第二碟簧元件,第一碟簧元件与第一连接端抵接,第二碟簧元件与第二连接端抵接。这里,采用碟簧的弹性组件1,相比较传统的螺旋弹簧而言,其负荷大,行程短,所需空间小,且组合使用方便、吸收冲击和消散能量的作用显著。

33.参照图1、图2和图3,每个碟簧元件11上均开设有竖直方向上的通孔111,碟簧元件11套设在限位杆12上。其中,碟簧元件11的形状这里不作限定,诸如,可采用片状的碟簧元件11,在碟簧元件11的中部位置开设有竖直向上的圆形的通孔111,通孔111的大小与限位杆12的水平截面大小相匹配,以使碟簧元件11通过通孔111套设在限位杆12上。这里,当弹

性组件1受力时,限位杆12的设置,用于使弹性组件1传递沿限位杆12延伸方向上的轴向压力。

34.需要说明的是,本技术中所涉及到的的轴向变形及轴向压力,这里,轴向方向具体是指与限位杆12延伸方向一致的方向。

35.需要说明的是,限位杆12的具体形状不作限定,诸如,其截面形状可以为圆形、椭圆形、多边形等,优选地,采用截面形状为圆形的限位杆12,其制作简单成本低,且和碟簧元件11的圆形通孔111相适配。另外,限位杆12的具体长度不作限定,其长度可根据弹性组件1中碟簧元件11的个数和预设间隙大小等调整。还有,对于限位杆12具体材质也不作限定,为了使其满足强度要求,优选地,可以采用屈服强度不小于235mpa材质的限位杆12。

36.在一些实施例中,参照图1和图2,多个碟簧元件11沿限位杆12延伸方向叠设,且每相邻的两个碟簧元件11互相靠近的端部相连接。具体地,单个碟簧元件11的中部通孔111穿过限位杆12,多个碟簧元件11以诸如串联或并联的方式叠合形成弹性组件1,诸如,参照图3,为两个碟簧元件11以串联形式叠设,参照图4,为两个碟簧元件11以并联的形式叠设。另外,为了保证叠设后的弹性组件1的整体轴向承载力及稳定性,每相邻的两个碟簧元件11互相靠近的端部相连接,这里,相连接的形式不作限定,诸如是抵接、卡接、焊接等,优选地,可采用卡接的形式,其连接方式简单易行,例如,相邻两个碟簧元件11中的一个碟簧元件11的两端部设有卡接凸起,另一个碟簧元件11的两端设有与卡接凸起相适配的卡拉凹槽,以此来实现相邻的两个碟簧元件11相连接,如此,可使多个碟簧元件11连接组成一个整体的弹性组件1,且确保每个碟簧元件11均能发挥沿限位杆12延伸方向的弹力,以提高整个弹性组件1的承载变形能力。

37.需要说明的是,弹性组件1的整体轴向刚度、承载力及阻尼力可根据单个碟簧元件11的具体尺寸、弹性组件1内部单个碟簧元件11的数量及多个碟簧元件11之间的叠合方式进行调整,其具体的力学性能参数要求可结合安装位置的空间限制条件要求及盾构隧道衬砌结构及隧道内部结构的内力及变形控制要求进行确定。

38.在一些实施例中,参照图2,限位杆12为多个,每个限位杆12上均套设有多个碟簧元件11。由此,可在第一连接端和第二连接端形成多个弹性组件1,以进一步提高该连接装置在隧道衬砌管片和隧道内部结构之间的承载能力。

39.在一些实施例中,参照图1和图2,第一连接端和第二连接端分别为第一挡板2和第二挡板3,第一挡板2和第二挡板3设置在限位杆12的延伸方向的两端,且第一挡板2和第二挡板3的所在平面均垂直于限位杆12的延伸方向,第一挡板2和第二挡板3通过紧固件分别与隧道衬砌管片和隧道内部结构连接。这里,第一挡板2和第二挡板3的设置,一方面,便于在两个挡板之间连接弹性组件1;另一方面,可用于限制弹性组件1在发挥弹簧作用时的轴向变形幅度并传递垂直于两挡板所在平面方向上的压力给弹性组件1,避免弹性组件1受到多个方向的作用力。

40.参照图图2,限位杆12靠近第一挡板2的一端与第一挡板2之间具有预设间隙,限位杆12件的另一端竖直固定在第二挡板3上。其中,限位杆12的另一端可以与第二挡板3通过一次制作成型设置,也可以通过焊接的方式与第二挡板3连接。这里,预设间隙的存在,可以避免连接装置在受压力时,弹性组件1端部的第一挡板2直接传递压力到限位杆12上,而是通过预设间隙使第一挡板2直接传递压力至弹性组件1上,使弹性组件1发挥弹簧作用以在

承受隧道内部结构与隧道衬砌管片之间提供阻尼力。

41.需要说明的是,预设间隙的大小不作限定,可根据工程实际需求进行设定,

42.在一些实施例中,参照图2,碟簧元件11为超弹性形状记忆合金材质或合金弹簧钢材质。由此,可确保碟簧元件11在受力过程中处于弹性受力状态,在对弹性组件1施加预压力后,其在弹性极限范围内承受轴向压力后具有自恢复能力,从而为隧道内部结构及隧道衬砌管片提供一定的阻尼作用,以减小外部载荷对隧道内部结构及隧道衬砌管片的动力影响。

43.需要说明的是,超弹性形状记忆合金可采用镍钛形状记忆合金、铜锌铝形状记忆合金等,优选地,可采用镍钛形状记忆合金,其具有异的超弹性性能,诸如,其形状记忆效应的完全可恢复应变可达8%以上,超弹性应变在7%以上,用其作为碟簧元件11相较于普通的钢弹而言,可提高碟簧元件11的阻尼性能。另外,碟簧元件11也可采用合金弹簧钢材质,其相较于普通钢弹片,具有较高的弹性极限和疲劳强度。

44.在一些实施例中,参照图1和图2,紧固件为螺栓,螺栓包括第一螺栓4和第二螺栓6,第一挡板2和第二挡板3上分别开设有第一螺栓孔21和第二螺栓孔31,隧道衬砌管片和隧道内部结构分别预埋有与第一螺栓孔21对应的第一螺栓套筒5和与第二螺栓孔31对应的第二螺栓套筒7,第一螺栓4穿过第一螺栓孔21后拧入第一螺栓套筒5以将第一挡板2和隧道衬砌管片固定连接,第二螺栓6穿过第二螺栓孔31后拧入第二螺栓套筒7以将第二挡板3和隧道内部结构固定连接。其中,第一挡板2和第二挡板3的数量里不作限定,诸如,优选地,第一挡板2和第二挡板3的数量均为两个。这里,第一挡板2和隧道衬砌管片之间及第二挡板3与隧道内部结构之间均采用螺栓和螺栓套筒配合连接的形式,可方便在连接装置出现损坏时,更换连接装置,可降低运营维护成本。

45.具体地,当连接装置损坏时,可分别拧松第一螺栓4和第二螺栓6将连接装置拆卸,以更换新的连接装置,如此可拆卸连接方式,相比较于焊接等不可拆卸的连接方式,可降低运营维护成本。

46.需要说明的是,这里第一螺栓4和第二螺栓6的具体型号不作限定,能分别与第一螺栓套筒5和第二螺栓套筒7配合连接即可。为了满足第一螺栓4和第二螺栓6的强度要求,优选地,采用强度等级不小于5.8级的螺栓。

47.在一些实施例中,参照图1和图2,第一螺栓4、第一螺栓孔21和第一螺栓套筒5的数量均为多个,数量一致,且一一对应设置,第二螺栓6、第二螺栓孔31和第二螺栓套筒7的数量均为多个,数量一致,且一一对应设置。如此,可增加第一挡板2和第二挡板3分别与隧道衬砌管片和隧道内部结构连接的牢固性。优选地,第一螺栓4、第一螺栓孔21和第一螺栓套筒5的数量均为两个,且一一对应设置在第一挡板2位于限位杆12的两侧上;第二螺栓6、第二螺栓孔31和第二螺栓套筒7的数量均为多个,数量一致,且一一对应设置在第二挡板3位于限位杆12的两侧上。

48.另外,需要补充说明的是,参照图2,弹性组件1在承载受力变形前可施加不小于0kn的预压力,该预压力可使弹性组件1在轴向加卸载过程中具有更为饱满的滞回曲线,如此,可使得弹性组件1在隧道运行列车振动荷载等往复荷载作用下所产生的黏性阻尼力及相邻碟簧元件11间的摩擦所形成的库仑阻尼力的减震耗能效果更为明显,从而使弹性组件1在发挥弹簧作用以控制盾构隧道衬砌结构二次受力变形量的同时,为隧道内部结构及衬

砌管片提供一定的阻尼作用,减小列车振动荷载等往复荷载对内部结构及衬砌管片的动力影响。

49.上述本技术实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。以上仅为本技术的优选实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1