一种双联齿轮泵的制作方法

1.本实用新型涉及流体泵技术领域,尤其涉及一种液压机械中的双联齿轮泵。

背景技术:

2.双联齿轮泵实际上就是把两个普通齿轮泵并联起来公用一个输入轴,而两个普通齿轮泵之间需要通过同轴连接。双联齿轮泵有的是一个输入,一个输出采用双泵合流的方式,这样可以改善齿轮泵的流量特性;还有一些是单输入、双输出或双输入、双输出,采用一泵双供的方式,这样可以得到不同功率或不同油质的油液。

3.现有的双联齿轮泵存在泵体效率不高、最大压力难以提高的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了一种双联齿轮泵,采用特种铝加工浇铸制成的齿轮架,减少泄漏降低磨损。

5.为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种双联齿轮泵,包括壳体、驱动齿轮、第一从动齿轮、第二从动齿轮、第三从动齿轮、第一轴承、第二轴承、齿轮架和油封;所述壳体内设有一前一后两个腔,所述壳体在前部的腔两侧设有第一油口和第二油口,壳体在后部的腔两侧设有第三油口和第四油口;所述驱动齿轮与其轴为一体结构,所述驱动齿轮和第一从动齿轮相互啮合在一个腔内,所述第二从动齿轮和第三从动齿轮相互啮合在另一个腔内,所述驱动齿轮的轴的前部伸出壳体外,所述油封设置在驱动齿轮的轴与壳体之间,所述第二从动齿轮与驱动轴同轴连接;所述驱动齿轮在主动齿轮前部和后部套设第一轴承,所述第二轴承设置在第一从动齿轮前部和后部的轴上,所述第二从动齿轮和第三从动齿轮的轴设置在齿轮架上,所述齿轮架使用特种铝浇铸加工制成。

6.进一步优化本技术方案,所述驱动齿轮的轴在伸出壳体外的部分在前部设有键槽,所述键槽为平键槽或者花键槽。

7.进一步优化本技术方案,所述壳体的尾部还设有第五油口和第六油口,所述第一油口、第三油口和第五油口设置在同一侧,所述第二油口、第四油口和第六油口设置在另一侧。

8.与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:1、设置了齿轮架,此结构有利的保证了减小齿轮的配合间隙,提高了效率; 2、齿轮架使用特种铝浇铸加工制成,此结构有利的保证了高压部分效率不降低,零部件磨损减少、寿命延长;3、设置了多个油口,此结构有利的保证了齿轮泵可以有多种用法。

附图说明

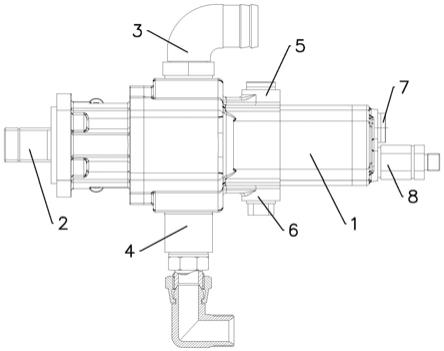

9.图1为本实用新型的上视结构示意图。

10.图2为本实用新型的前视结构示意图。

11.图3为图2中a

‑

a向的剖面结构示意图。

12.图中:1、壳体;2、驱动齿轮;3、第一油口;4、第二油口;5、第三油口;6、第四油口;7、第五油口;8、第六油口;10、第一从动齿轮;11、第一轴承;12、第二轴承; 14、第二从动齿轮;15、第三从动齿轮;16、齿轮架;17、油封。

具体实施方式

13.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

14.具体实施方式:结合图1

‑

3所示,本实用新型的双联齿轮泵,包括壳体1、驱动齿轮2、第一从动齿轮10、第二从动齿轮14、第三从动齿轮15、第一轴承11、第二轴承12、齿轮架16和油封17;所述壳体1内设有一前一后两个腔,所述壳体1在前部的腔两侧设有第一油口3和第二油口4,壳体1在后部的腔两侧设有第三油口5和第四油口6;所述驱动齿轮2与其轴为一体结构,所述驱动齿轮2和第一从动齿轮10相互啮合在一个腔内,所述第二从动齿轮14和第三从动齿轮15相互啮合在另一个腔内,所述驱动齿轮2的轴前部伸出壳体1外,所述油封17设置在驱动齿轮2的轴与壳体1之间,所述第二从动齿轮14与驱动齿轮2同轴连接;所述驱动齿轮2在其轮盘的前部和后部的轴套设第一轴承11,所述第二轴承12设置在第一从动齿轮10前部和后部的轴上,所述第二从动齿轮14和第三从动齿轮15的轴设置在齿轮架16上,所述齿轮架16使用特种铝浇铸加工制成。

15.作为一种优选的设置方式,所述驱动齿轮2的轴在伸出壳体1外的部分在前部设有键槽,所述键槽为平键槽或者花键槽。

16.作为一种优选的设置方式,所述壳体1的尾部还设有第五油口7和第六油口8,所述第一油口3、第三油口5和第五油口7设置在同一侧,所述第二油口4、第四油口6和第六油口8设置在另一侧。

17.本实用新型的双联齿轮泵优选使用滚针轴承,滚针轴承内部空间大,液压油更容易进入润滑,避免因缺油造成烧轴现象。滚针轴承的极限转速比滑动轴承的极限转速高,适应转速范围更广。

18.应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1