一种旋钮式换挡机构及系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及汽车技术领域,尤其涉及一种旋钮式换挡机构及系统。

背景技术:

[0002]

随着乘用车技术的发展,汽车的性能越来越优越,汽车产品和零部件的性能和功能也日趋成熟,轻量化和简易化成为汽车零部件设计和开发的新的目标,通过简易的结构设计达到更优的性能已成为现如今更看重的技术要求。

[0003]

换挡器经历了手动换挡、自动换挡、电子换挡、线控换挡的变革,现有市场上的线控换挡器,有杆式、旋钮、拨钮和按键式等。上述方式的换挡器均有带复位功能的现有方案,但是现有的复位功能,都是通过子弹头、弹簧和挡位槽的机械复位结构实现复位的,在换挡时噪音较大,且尺寸大、结构复杂、成本高,使用时间长了还会造成机械磨损影响性能。

[0004]

前面的叙述在于提供一般的背景信息,并不一定构成现有技术。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于提供一种带复位功能且复位噪音低的旋钮式换挡机构及系统。

[0006]

本实用新型提供一种旋钮式换挡机构,用于线控换挡汽车,包括旋钮总成和底座总成,所述旋钮总成可旋转的安装于所述底座总成上,所述旋钮总成包括旋转块、固定于所述旋转块上的第一磁性元件,所述底座总成包括座体、固定于所述座体上的第二磁性元件,所述第一磁性元件和所述第二磁性元件之间产生磁力,使所述旋钮总成在外力作用下相对所述底座总成旋转实现换挡,在外力消除后由于所述第一磁性元件与所述第二磁性元件之间的磁力而移动回复到初始位置。

[0007]

进一步地,所述第一磁性元件、所述第二磁性元件之间磁力方向与所述旋钮总成旋转面平行,且所述第一磁性元件与所述第二磁性元件相对的磁极极性相同,使所述旋钮总成相对所述底座总成旋转后由于所述第一磁性元件与所述第二磁性元件之间的斥力而移动回复到初始位置。

[0008]

进一步地,所述第一磁性元件、所述第二磁性元件之间磁力方向与所述旋钮总成旋转面相交,且所述第一磁性元件与所述第二磁性元件相对的磁极极性相反,使所述旋钮总成相对所述底座总成旋转后由于所述第一磁性元件与所述第二磁性元件之间的吸力而移动回复到初始位置。

[0009]

进一步地,所述第一磁性元件、所述第二磁性元件之间磁力方向与所述旋钮总成旋转面平行,且所述第一磁性元件与所述第二磁性元件相对的磁极极性相反,使所述旋钮总成相对所述底座总成旋转后由于所述第一磁性元件与所述第二磁性元件之间的吸力而移动回复到初始位置。

[0010]

进一步地,所述旋钮总成还包括第三磁性元件,所述第三磁性元件固定于所述旋转块上,所述第三磁性元件能跟随所述旋转块旋转。

[0011]

进一步地,所述旋钮总成还包括中央按键,所述中央按键可上下滑动的连接在所述旋转块中间,所述中央按键下端设有棘爪,所述旋转块上设有卡槽,所述棘爪容纳于所述卡槽中且可在所述卡槽中上下滑动,所述棘爪用以使所述中央按键能相对所述旋转块上下滑动而不脱出。

[0012]

进一步地,所述底座总成还包括轴承,所述轴承位于所述座体和所述旋钮总成之间,所述轴承用以使所述旋钮总成能相对于所述底座总成旋转一定角度。

[0013]

进一步地,所述旋转块上设有圆周筋,所述座体上设有限位筋,所述限位筋位于所述圆周筋圆周运动的轨迹上,所述限位筋用以在所述旋钮总成旋转一定角度后阻挡所述旋钮总成继续旋转。

[0014]

进一步地,所述旋转块上还设有缓冲垫,所述缓冲垫安装于所述圆周筋上,所述缓冲垫用以在所述圆周筋与所述限位筋碰撞时吸收冲击力。

[0015]

本实用新型还提供一种旋钮式换挡系统,包括如上所述的旋钮式换挡机构以及检测装置,所述检测装置通过霍尔传感器检测所述第三磁性元件位置,所述第三磁性元件位置包括初始位置、前第一位置、后第一位置,在所述第三磁性元件位置到达所述前第一位置时向前切换一个档位,在所述第三磁性元件位置到达所述后第一位置时向后切换一个档位。

[0016]

本实用新型提供的旋钮式换挡机构及系统通过多个磁铁之间的磁力作用提供换挡手感及实现换挡后的自动复位功能,结构简单且没有机械磨损,成本低、噪音小、使用寿命长。通过将实现复位功能的第一磁性元件和实现检测功能的第三磁性元件分开,避免检测装置受第二磁性元件的磁场影响,导致换挡信号误差。通过将旋钮总成与中央按键一体化设计,进一步减小了尺寸。通过在圆周筋和限位筋之间设置缓冲垫,减小了旋钮总成转动时的震动和噪音。通过硅胶按键发出p档换挡信号的同时,还可使中央按键回弹。又通过棘爪和卡槽结构,方便安装,且不限制中央按键的上下滑动。

附图说明

[0017]

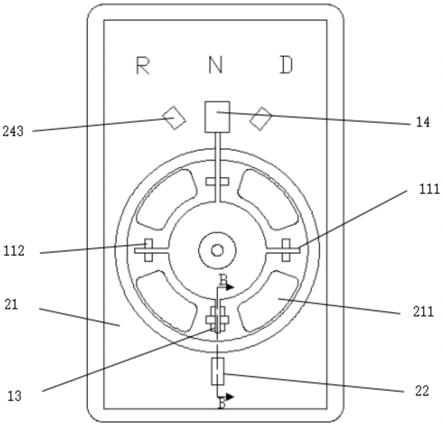

图1为本实用新型第一实施例旋钮式换挡机构及系统的俯视示意图;

[0018]

图2为图1所述旋钮式换挡机构及系统沿a-a剖开的剖视图;

[0019]

图3为图2所述旋钮式换挡机构及系统沿c-c剖开的局部剖视图;

[0020]

图4为图1所述旋钮式换挡机构及系统在盖体隐藏时的俯视示意图;

[0021]

图5为图4所述旋钮式换挡机构及系统沿b-b剖开的局部剖视图;

[0022]

图6为图5所述旋钮式换挡机构在第一磁性元件、第二磁性元件为另一种排列方式时的局部剖视图;

[0023]

图7为图4所述旋钮式换挡机构及系统在第一磁性元件、第二磁性元件为另一种排列方式时的俯视示意图。

具体实施方式

[0024]

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0025]

请参考图1至图7,本实用新型实施例一种旋钮式换挡机构,用于线控换挡汽车,包

括旋钮总成10和底座总成20,旋钮总成10可旋转的安装于底座总成20上。旋钮总成10包括旋转块11、中央按键12、固定于旋转块11上的第一磁性元件13和第三磁性元件14,中央按键12可上下滑动的连接在旋转块11中间。底座总成20包括座体21、轴承22、盖体24、档位显示装置25、固定于座体21上的第二磁性元件23,盖体24和座体21内部形成空腔用以容纳旋钮总成10。

[0026]

第一磁性元件13和第二磁性元件23之间有磁力作用,旋钮总成10具有初始位置和移动位置,旋钮总成10在磁力作用下位于初始位置,旋钮总成10能在外力作用下克服磁力作用离开初始位置到达移动位置。本实施例提供的旋钮式换挡机构通过多个磁铁之间的磁力作用提供换挡手感及实现换挡后的自动复位功能,结构简单且没有机械磨损,成本低、噪音小、使用寿命长,并且将换挡按键与换挡旋钮一体化设计,进一步减小了尺寸。

[0027]

请参考图2和图5,轴承22位于座体21和旋钮总成10之间,轴承22用以使旋钮总成10能相对于底座总成20旋转。旋转块11侧壁设有防滑纹路,方便人员通过旋转旋转块11实现换挡操作。第一磁性元件13和第二磁性元件23之间磁力方向与旋钮总成10旋转方向平行,在初始位置时位于一列且极性相反,旋钮总成10依靠第一磁性元件13和第二磁性元件23之间的吸力处于初始位置。移动位置包括前第一位置位置和后第一位置,旋钮总成10能在受外力作用下克服第一磁性元件13与第二磁性元件23之间吸力作用相对于底座总成20逆时针旋转到达前第一位置位置,旋钮总成10能在受外力作用下克服第一磁性元件13与第二磁性元件23之间吸力作用相对于底座总成20顺时针旋转到达后第一位置。当旋钮总成10在没有外力作用时受第一磁性元件13与第二磁性元件23之间吸力作用回到初始位置。

[0028]

在本实施例中,第一磁性元件13、第三磁性元件14、第二磁性元件23都只包含一块磁铁,依靠多块磁铁之间的磁力作用实现换挡力和复位功能。当然,还可通过改变磁铁大小、位置及磁铁组内磁铁的数量改变换挡力的大小,达到最佳换挡手感。

[0029]

在其他实施例中,第二磁性元件23也可包括两块磁铁,分别位于第一磁性元件13左右,第一磁性元件13与第二磁性元件23相对的磁极极性相同,依靠排斥力实现换挡力和复位功能(参考图7所示)。第二磁性元件23还可安置在第一磁性元件13下方,第一磁性元件13、第二磁性元件23之间磁力方向与旋钮总成10旋转面垂直或相交,第一磁性元件13、第二磁性元件23相对的磁极极性相反(参考图6所示)。同样依靠引力实现换挡力和复位功能,但与本实施例相比,可减小底座总成20的周向面积。

[0030]

请参考图4,旋转块11上设有圆周筋111和缓冲垫112,座体21上设有限位筋211,限位筋211位于圆周筋111圆周运动的轨迹上,限位筋211用以在旋钮总成10位于前第一位置位置、后第一位置时阻挡旋钮总成10继续旋转。缓冲垫112安装于圆周筋111上,缓冲垫112用以在圆周筋111与限位筋211碰撞时吸收冲击力。圆周筋111与限位筋211之间距离即旋钮总成10的旋转行程。

[0031]

在圆周筋111和限位筋211之间设置缓冲垫112,减小了旋钮总成10转动时的震动和噪音。缓冲垫112材质可以为橡胶、海绵等,还可由弹簧等元件替代。

[0032]

请参考图3,中央按键12下端设有棘爪121,旋转块11侧壁上设有卡槽113,装配时棘爪121受压变形,装配到位后棘爪121在卡槽113内弹开,恢复形状。棘爪121容纳于卡槽113中且可在卡槽113中上下滑动,卡槽113用以周向固定中央按键12使中央按键12能跟随旋转块11一起旋转,棘爪121用以轴向定位中央按键12使中央按键12能相对旋转块11上下

滑动而不脱出。在其他实施例中,卡槽113也可不周向固定中央按键12,使中央按键12不跟随旋转块11一起旋转。

[0033]

本实施例还提供一种旋钮式换挡系统,包括上述的旋钮式换挡结构以及检测装置30,检测装置30用以检测旋钮总成10的位置在旋钮总成10处于移动位置时发出换挡操作信号,检测装置30用以在中央按键12受外力作用被按下时发出换挡操作信号。

[0034]

检测装置30包括pcb板31、连接于pcb板31上的控制器(未画出)、接触传感器32和位置传感器33,控制器与位置传感器33、接触传感器32均相连。在本实施中,接触传感器32为硅胶按键,位置传感器33为霍尔传感器。霍尔传感器33与第三磁性元件14的初始位置、移动位置对应,霍尔传感器33在第三磁性元件14位置到达前第一位置时向前切换一个档位,在第一磁性元件14位置到达后第一位置时向后切换一个档位。

[0035]

本实施例中,霍尔传感器33有三个,分别与第三磁性元件14位于初始位置、前第一位置位置和后第一位置时相对应。将实现复位功能的第一磁性元件13和实现检测功能的第三磁性元件14分开且间隔一端距离布置,避免霍尔传感器33受第二磁性元件23的磁场影响,导致换挡信号误差。在其他实施例中,也可只有两个霍尔传感器33的情况,分别布置于前第一位置位置和后第一位置,为了节省成本和空间也可省略第三磁性元件14,将霍尔传感器33布置在第一磁性元件13的移动轨迹上。

[0036]

硅胶按键32上表面贴于中央按键12下表面,硅胶按键32用以在中央按键12受外力作用被按下时发出信号及在中央按键12没有受外力作用时回弹顶起中央按键12。在本实施例中,有多个硅胶按键32,圆周布置在中央按键12下方,多个硅胶按键32中任一一个被按下都能发出换挡信号,均匀提供回弹力的同时,降低因个别硅胶按键32故障导致的换挡故障的几率。

[0037]

控制器用以根据现有档位及霍尔传感器33的信号来判断需要运行的档位完成换挡操作,控制器用以根据汽车现有车速、硅胶按键32的信号来判断,在车速低于限定值及硅胶按,32发出信号时将档位切换到p档(驻车档)。当然,在其他实施例中,霍尔传感器33也可由光电开关、接触开关等元件替代,硅胶按键32也可由接触开关、接近开关等元件替代。

[0038]

档位显示装置25位于盖体24上表面,档位显示装置25包括多个依次排列的档位图标,档位图标包括r档(倒车档)、n档(空挡)、d档(前进挡)、p档(驻车档)。刚启动车辆时,汽车在p档,点火后,按下中央按键12,汽车即从p档进入n档。之后旋转旋钮总成10至前第一位置位置,汽车从n档进入r档,松手回到初始位置,动作完成,汽车即在r档。再旋转旋钮总成10至后第一位置,汽车从r档进入n档,松手回到初始位置,动作完成,汽车即在n档。继续旋转旋钮总成10至后第一位置,汽车从n档进入d档,松手回到初始位置,动作完成,汽车即在d档。在r档、n档、d档时,车速低于一个限定值时,按下中央按键12,可以从r档、n档、d档直接进入p档。

[0039]

档位显示装置25在各个档位图标下均设有背光灯,在各个档位时,对应档位的档位图标亮起,提醒驾驶员现在的档位。汽车仪表盘(未画出)上同样有档位提示信息,显示现在档位。在其他实施例中,各个档位图标排列位置及换挡逻辑可根据实际情况设计,例如前第一位置位置是d档,后第一位置是r档,p档图标也可标注于中央按键12上。

[0040]

本实施例提供的旋钮式换挡机构及系统通过多个磁铁之间的磁力作用提供换挡手感及实现换挡后的自动复位功能,结构简单且没有机械磨损,成本低、噪音小、使用寿命

长,并且将实现复位功能的第一磁性元件13和实现检测功能的第三磁性元件14分开且间隔一端距离布置,避免霍尔传感器33受第二磁性元件23的磁场影响,导致换挡信号误差。通过将旋钮总成10与中央按键12一体化设计,进一步减小了尺寸。通过在圆周筋111和限位筋211之间设置缓冲垫112,减小了旋钮总成10转动时的震动和噪音。通过硅胶按键32发出p档换挡信号的同时,还可使中央按键12回弹,多个硅胶按键32圆周布置在中央按键12下方,多个硅胶按键32中任一一个被按下都能发出换挡信号,均匀提供回弹力的同时,降低因个别硅胶按键32故障导致的换挡故障的几率。又通过棘爪121和卡槽113结构,方便安装,且在周向定位的同时不限制中央按键12的上下滑动。

[0041]

在附图中,为了清晰起见,会夸大层和区域的尺寸和相对尺寸。应当理解的是,当元件例如层、区域或基板被称作“形成在”、“设置在”或“位于”另一元件上时,该元件可以直接设置在所述另一元件上,或者也可以存在中间元件。相反,当元件被称作“直接形成在”或“直接设置在”另一元件上时,不存在中间元件。

[0042]

在本文中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语的具体含义。

[0043]

在本文中,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了表达技术方案的清楚及描述方便,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0044]

在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,除了包含所列的那些要素,而且还可包含没有明确列出的其他要素。

[0045]

在本文中,用于描述元件的序列形容词“第一”、“第二”等仅仅是为了区别属性类似的元件,并不意味着这样描述的元件必须依照给定的顺序,或者时间、空间、等级或其它的限制。

[0046]

在本文中,除非另有说明,“多个”、“若干”的含义是两个或两个以上。

[0047]

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1