一种高速轮式两栖车辆驱动轴密封装置的制作方法

1.本发明属于特种车辆密封技术领域,特别涉及一种高速轮式两栖车辆驱动轴密封装置。

背景技术:

2.高速轮式两栖车辆能以较高的速度行驶于水面和陆地,并能快速地进行水陆行驶模式的切换,一般要求陆地最高速度≥120km/h,水面最高速度≥50km/h,使用工况比一般车辆复杂。为了实现水面高速行驶,车辆下水后通常会通过升降式悬架提升车轮,将车轮隐藏到车船体底面包络内部,从而显著降低水阻,满足车辆水面高速滑行要求。

3.高速轮式两栖车辆有多种动力传递构型,例如轮边减速器驱动、轮边电机驱动和传动轴驱动等。对于传动轴驱动的轮式两栖车辆,其动力链(发动机/驱动电机+分动箱)位于舱内干区,车轮通过可升降悬架固定在车船体上,位于舱外湿区,驱动轴穿过车船体将动力扭矩从动力链传递至车轮,驱动车辆行驶。驱动轴和车船体之间必须有性能可靠的密封装置,能够防止水流渗漏进入舱内损坏设备或造成车辆沉没,危及人员和车辆安全,还要能够适应车辆两栖运行的复杂工况,满足水陆高速行驶的密封要求和安全性要求,同时具有足够长的使用寿命且便于车辆的维护保养。

4.高速轮式两栖车辆主要有三种行驶模式:水面行驶模式、陆地行驶模式和水陆转换行驶模式。在水面高速行驶时,车轮静止不转动,驱动轴密封装置需承受较高的水流压力(水深+高速水流冲击)而不渗漏,以保证人员和车辆安全;在陆地高速行驶时,驱动轴高速旋转,与密封圈剧烈摩擦,需在密封圈与驱动轴的接触面加注润滑剂形成润滑油膜减少摩擦,并采取有效的冷却措施散热降温,降低因摩擦和高热引起的密封圈磨损,提高密封装置使用寿命;在车辆下水或上岸的水陆转换模式行驶时,驱动轴浸泡在水中低速转动,水流有一定的压力,使用环境也比较恶劣,要求密封装置具备一定压力下的动态密封性能,能够防止水流渗漏和泥沙侵入。车辆使用过程中,密封装置内的润滑剂会被逐渐损耗和污染,需定期加注或更换,密封装置的结构应确保加注或更换润滑剂的过程尽量简便。

5.公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种高速轮式两栖车辆驱动轴密封装置,从而克服上述现有技术中的缺陷。

7.为实现上述目的,本发明提供了一种两栖车辆驱动轴密封装置,作为两栖车辆动力传递机构的密封环节。传动轴驱动的两栖车辆动力传递机构主要由分动箱、驱动轴密封装置、车船体、球笼式万向节半轴和挠性联轴节等构成,驱动轴密封装置通过挠性联轴节将分动箱的动力传递到球笼式万向节半轴驱动车轮转动。驱动轴密封装置穿过车船体,螺接固定在车船体外侧,与车船体刚性连接形成可靠的密封结构,防止在水面行驶和水陆转换

工况时水流从二者的结合面渗漏进入舱内。密封装置主要由密封主体、密封轴套、密封圈压盖、迷宫挡泥环、均脂环、密封主体定心压盖和四道密封圈构成:密封主体是四道密封圈和密封压盖的载体,用螺钉固定在主支撑法兰座上,通过密封主体定心压盖的配合与主支撑法兰座保持同轴度,维持稳定的密封间隙。密封主体内部开通了冷却润滑油循环通道,与两根z形油管相通;密封轴套用热装配法过盈装配在驱动轴上,随之一起转动;密封轴套外圆表面与四道密封圈的唇口配合形成密封副,要求具有较高的表面粗糙度和表面硬度,以降低摩擦减少磨损,延长装置的使用寿命。迷宫挡泥环压配在驱动轴上,随其一起转动;迷宫挡泥环的内圆锥面和密封圈压盖的凸缘外圆锥面径向间隙1.2~2mm,轴向重合3~5mm,形成迷宫密封结构,能够阻止较大的颗粒物进入密封空间,防止硬物损伤密封圈。密封圈压盖凸缘内孔外端圆锥面和迷宫挡泥环的内圆锥面均向下倾斜,有利于向外排出泥沙,防止污染物沉积;均脂环位于第二和第三道密封圈之间,支撑密封圈保持正常的工作形态;密封定心压盖两端外圆分别与主支撑法兰座和密封主体的内圆配合。

8.优选地,上述技术方案中,整个装置从车船体外侧穿越车船体进入舱内,由主支撑法兰座支撑,用螺钉固定在车船体外侧。主支撑法兰座和车船体之间加装主密封垫,防止水流从二者的结合面渗漏进入舱内。车船体上的主支撑法兰座的安装孔有位置度和同轴度要求,以确保驱动轴密封装置装配后,驱动轴与分动箱输出轴的同轴度偏差≤0.15mm。

9.优选地,上述技术方案中,驱动轴相对于主支撑法兰座轴向相对固定,径向可自由旋转;驱动轴由两个轴承支撑在主支撑法兰座的固定孔内,以确保驱动轴与分动箱输出轴的同轴度要求,两个轴承是自润滑自密封轴承。其中一个轴承的外圈通过轴承固定套筒和轴承压盖固定在主支撑法兰座一端,形成驱动轴的固定支点,承受驱动轴的轴向负荷。另一个轴承的外圈可在主支撑法兰座的固定孔内轴向游动,是驱动轴的游动支点,可适应温度变化引起的轴向尺寸变化,提升系统的运转精度。两个轴承中间加装隔套,用圆螺母和止动垫圈锁紧在驱动轴上,轴向相对固定。

10.优选地,上述技术方案中,四道密封圈具体为:唇形密封圈、骨架双侧油封圈和两道相对布置的骨架油封圈;唇形密封圈是第一道密封圈,采用耐磨合成橡胶材料,具有三道唇口,其唇口与密封轴套外圆采用0.10~0.15mm间隙配合;骨架双侧油封圈是第二道密封圈,具有双侧弹簧压紧唇口;两道相对布置的骨架油封圈分别是第三和第四道密封圈,两道相对布置的骨架油封圈加上密封主体的内圆表面和密封轴套的外圆表面围成了冷却润滑油储存和循环空间,这个空间与密封主体内部的冷却润滑油循环通道连通;均脂环位于骨架双侧油封圈和第三道骨架油封圈之间,支撑油封圈保持正常的工作形态,其外周的环形槽与径向均布的6~8个均脂孔相通,作为加注、更换和均布润滑脂的通道。

11.优选地,上述技术方案中,均脂环、骨架双侧油封圈、第三道骨架油封圈和密封轴套外圆表面围成一个润滑脂储存空间,为密封副提供润滑脂,降低摩擦,减少磨损。

12.优选地,上述技术方案中,密封主体内部还开通了润滑脂加注与更换通道,与均脂环的环形槽相通,两个螺塞用于封闭密封主体的润滑脂加注与更换通道,在加注和更换润

滑脂时打开。

13.优选地,上述技术方案中,密封主体内部的冷却润滑油循环通道与其外部的z形油管、舱内油管、低压油泵和高位储油罐相连,构成完整的冷却润滑油循环通路。

14.优选地,上述技术方案中,迷宫挡泥环压配在驱动轴上,并随其一起转动;迷宫挡泥环的内圆锥面和密封圈压盖的凸缘外圆锥面径向间隙1.2~2mm,轴向重合3~5mm,形成迷宫密封结构。

15.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:虽然高速轮式两栖车辆在军事和民用领域均具有较为广泛的用途,但国内尚无成熟的批量上市车型,由于技术封锁的原因,也没有国外车型可供参考。本发明突破了高速轮式两栖车辆驱动轴密封的关键技术,具有以下三个显著的优点。

16.1.如前所述,本发明专利的总体技术方案组合了四种不同唇口形式的密封圈和油、脂两种润滑模式,加上特殊的防泥水、防尘结构和润滑油强制循环散热降温的冷却方式,能够适应轮式两栖车辆的复杂工况,满足水陆高速行驶的密封要求和安全性要求,具有足够长的使用寿命且便于维修保养。

17.2.采用油、脂双润滑模式润滑和强制循环冷却降温,在车辆高速行驶时,开启低压油泵强制润滑油循环冷却,降低系统温度,能够有效降低摩擦力,减少磨损,延长装置的使用寿命。润滑油循环油路中的z形油管(9/10)有散热功能且可降低温度变化产生的内应力,防止油管接头泄漏;在受到外部挤压、冲击时z形油管(9/10)有变形余量,可避免油管断裂造成润滑和冷却功能失效。

18.3.如前所述,本发明采用三锥面迷宫防泥水结构,能够有效防止泥沙侵入沉积污染密封空间,确保本密封装置能够适应两栖车辆复杂的行驶工况。

附图说明

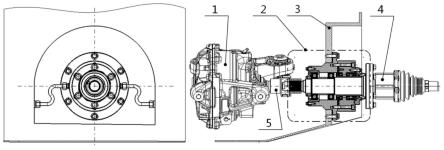

19.图1是一种典型的传动轴驱动的两栖车辆动力传递构型图,说明车辆的动力传递路径和驱动轴密封装置的关系;图中:1、分动箱,2、驱动轴密封装置,3、车船体,4、球笼式万向节半轴,5、挠性联轴节。

20.图2是驱动轴密封装置2结构图,说明构成密封装置的零部件及其相对位置关系;图中:3、车船体,6、低压油泵,7、高位储油罐,8/11、舱内油管,9/10、z形油管。

21.图3是图2主视图的局部放大视图d,说明构成密封装置的零部件及其相对位置关系;局部放大视图h说明构成三锥面迷宫防泥水结构的零件及其相对位置关系;图中:3、车船体,12、驱动轴,13、迷宫挡泥环,14、密封圈压盖,15、密封主体,16、主密封垫,17、主支撑法兰座,18、固定套筒18,19、轴承压盖,20、止动垫圈,21、圆螺母,22/24、轴承,23、隔套, 30、唇形密封圈,31、密封轴套。

22.图4是图2截面视图b-b的局部放大视图g,说明四道密封圈断面结构及其相对位置关系;同时说明润滑脂储存空间和循环冷却润滑油储存空间及密封主体15内的润滑油循环通道位置;图中:12、驱动轴,13、迷宫挡泥环,14、密封圈压盖,24、轴承,25、密封主体定心压盖,26、骨架油封圈,27、骨架油封圈,28、骨架双侧油封圈,29、密封圈压板, 30、唇形密封

圈,31、密封轴套,32、均脂环。

23.图5是图2的截面视图c-c,说明第二和第三道密封圈之间的润滑脂储存空间,同时说明润滑脂加注及更换通道和两个封堵螺塞的空间位置。

24.图中:10、z形油管,12、驱动轴,13、迷宫挡泥环,32、均脂环,33/34、螺塞。图6 是本发明的具体实施场景示意图。

具体实施方式

25.下面对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。

26.除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。

27.1、系统综述:图1是一种典型的传动轴驱动的两栖车辆动力传递构型形式,由分动箱1、驱动轴密封装置2、车船体3、球笼式万向节半轴4和挠性联轴节5构成。

28.驱动轴密封装置2通过挠性联轴节5将分动箱1的动力传递到球笼式万向节半轴4驱动车轮转动。

29.驱动轴密封装置2穿过车船体3,螺接固定在车船体3外侧,与车船体3刚性连接形成可靠的密封结构,防止在水面行驶和水陆转换工况时水流从二者的结合面渗漏进入舱内。

30.2、驱动轴密封装置2结构和功能说明:图2~图5是驱动轴密封装置2结构图,其结构有5大特征,分述如下:2.1、装置主体的支撑与密封结构:参见图3 局部放大视图d,整个装置从车船体3外侧穿越车船体3进入舱内,由主支撑法兰座17支撑,用螺钉固定在车船体3外侧。主支撑法兰座17和车船体3之间加装主密封垫16,防止水流从二者的结合面渗漏进入舱内。车船体3上的主支撑法兰座17的安装孔有位置度和同轴度要求,以确保驱动轴密封装置2装配后,驱动轴12与分动箱1输出轴的同轴度偏差≤0.15mm。

31.2.2、驱动轴支撑与润滑结构:参见图3 局部放大视图d,驱动轴12相对于主支撑法兰座17轴向相对固定,径向可自由旋转。驱动轴12由轴承22和轴承24支撑在主支撑法兰座17的固定孔内,以确保驱动轴12与分动箱1输出轴的同轴度要求,轴承22和轴承24是自润滑自密封轴承。轴承22的外圈通过轴承固定套筒18和轴承压盖19固定在主支撑法兰座17一端,形成驱动轴12的固定支点,承受驱动轴12的轴向负荷。轴承24的外圈可在主支撑法兰座17的固定孔内轴向游动,是驱动轴12的游动支点,可适应温度变化引起的轴向尺寸变化,提升系统的运转精度。轴承22和轴承24中间加装隔套23,用圆螺母21和止动垫圈20锁紧在驱动轴12上,轴向相对固定。

32.2.3、驱动轴密封结构:参见图3 局部放大视图d和图4局部放大视图g,密封结构主要由密封主体15、密封轴套31、密封圈压盖14、迷宫挡泥环13、均脂环32、密封主体定心压盖25和四道密封圈(唇形密封圈30、骨架双侧油封圈28、骨架油封圈27、骨架油封圈26)等构成。

33.密封主体15是四道密封圈(唇形密封圈30、骨架双侧油封圈28、骨架油封圈27、骨架油封圈26)和密封压盖等零件的载体,用螺钉固定在主支撑法兰座17上,通过密封主体定心压盖25的配合与主支撑法兰座17保持同轴度,维持稳定的密封间隙。

34.密封主体15内部开通了冷却润滑油循环通道,与z形油管9/10相通。参见图2 驱动轴密封装置2结构图。

35.密封主体15内部还开通了润滑脂加注与更换通道,与均脂环32相通,螺塞33和螺塞34用于封闭密封主体的润滑脂加注与更换通道,在加注和更换润滑脂时打开。参见图5 截面视图c-c。

36.密封轴套31用热装配法过盈装配在驱动轴12上,随之一起转动。密封轴套31的外圆表面与四道密封圈(唇形密封圈30、骨架双侧油封圈28、骨架油封圈27、骨架油封圈26)的唇口配合形成密封副,要求其具有较高的表面粗糙度和表面硬度,以降低摩擦减少磨损,延长装置的使用寿命。

37.迷宫挡泥环13压配在驱动轴12上,随其一起转动。迷宫挡泥环13的内圆锥面和密封圈压盖14的凸缘外圆锥面径向间隙1.2~2mm,轴向重合3~5mm,形成迷宫密封结构,能够阻止较大的颗粒物进入密封空间,防止硬物损伤密封圈。密封圈压盖14凸缘内孔外端圆锥面和迷宫挡泥环13的内圆锥面均向下倾斜,有利于向外排出泥沙,防止污染物沉积。参见图3局部放大视图。

38.均脂环32位于骨架双侧油封圈28和骨架油封圈27之间,支撑油封圈保持正常的工作形态。均脂环32、骨架双侧油封圈28、骨架油封圈27和密封轴套31的外圆表面围成一个润滑脂储存空间,为密封副提供润滑脂,降低摩擦,减少磨损。均脂环32径向均布6~8个均脂孔,与其外周的环形槽连通,环形槽又与密封主体15内部的润滑脂加注与更换通道连通,以获取必需的润滑脂。参见图5 截面视图c-c,section view c-c。

39.密封定心压盖25两端外圆分别与主支撑法兰座17和密封主体15的内圆配合,以保持密封主体15与驱动轴12必要的同轴度,维持稳定的密封间隙。

40.唇形密封圈30是第一道密封圈,采用耐磨合成橡胶材料,具有3道唇口,两道向外的唇口对外侧颗粒物具有阻挡和泵出作用。其唇口与密封轴套31的外圆采用0.10~0.15mm间隙配合,主要功能是阻止泥沙和灰尘进入密封腔内。

41.骨架双侧油封圈28是第二道密封圈,具有双侧弹簧压紧唇口,能够承受0.03mpa的压力,外侧唇口阻止水流渗漏进入密封腔内,内侧唇口阻止润滑脂向外渗漏。

42.骨架油封圈27和骨架油封圈26分别是第三和第四道密封圈,相对布置,能够承受0.03mpa的压力。此二者加上密封主体15的内圆表面和密封轴套31的外圆表面围成了冷却润滑油储存和循环空间,这个空间与密封主体15内部的冷却润滑油循环通道连通,在其中循环的润滑油具有润滑和冷却散热的作用。参见图2 驱动轴密封装置2结构图,section view b-b。

43.2.4、密封润滑与冷却散热结构:参见图5 截面视图c-c,section view c-c、图4局部放大视图g和图2 驱动轴密封装置2结构图。

44.密封腔内的均脂环32、骨架双侧油封圈28、骨架油封圈27和密封轴套31的外圆表面围成一个润滑脂储存空间,为密封副提供润滑脂,降低摩擦力,减少磨损和摩擦生热。均脂环32外周的环形槽与密封主体15内部的润滑脂加注与更换通道连通,通过螺塞33和螺塞

34加注或更换润滑脂,方便了车辆的保养和维修。以上结构为本密封装置提供了脂润滑模式。

45.骨架油封圈27和骨架油封圈26能够承受0.03mpa的压力,此二者相对布置,加上密封主体15的内圆表面和密封轴套31的外圆表面围成了冷却润滑油储存和循环空间,这个空间与密封主体15内部的冷却润滑油循环通道连通,其中的润滑油具有润滑和冷却散热的作用。密封主体15内部的冷却润滑油循环通道与其外部的z形油管9/10、舱内油管8/11、低压油泵6和高位储油罐7相连,构成完整的冷却润滑油循环通路。车辆高速行驶时,低压油泵6运转,装置内的润滑油被强制循环流动,带走密封副摩擦产生的热量,降低装置内的温度,减缓密封圈的磨损,延长装置的使用寿命。以上结构为本密封装置提供了油润滑模式和润滑油强制循环散热冷却方式。

46.车辆在长期运行后,外侧的骨架双侧油封圈28因泥水的侵蚀会首先磨损而渗漏,此时第三道密封圈骨架油封圈27将发挥后备密封圈的功能,延长了装置的使用寿命,提高了装置的安全裕度。

47.高位储油罐7在冷却润滑油循环空间中产生的油压可以平衡外部水压,减小密封圈变形,减少水流渗漏。

48.2.5 三锥面迷宫防泥水结构:参见图3局部放大视图,迷宫挡泥环13压配在驱动轴12上,并随其一起转动。迷宫挡泥环13的内圆锥面和密封圈压盖14的凸缘外圆锥面径向间隙1.2~2mm,轴向重合3~5mm,形成迷宫密封结构,能够阻止较大的颗粒物进入密封空间,防止硬物损伤密封圈。密封圈压盖14凸缘内孔外端圆锥面和迷宫挡泥环13的内圆锥面均向下倾斜,有利于向外排出泥沙,防止污染物沉积。以上三锥面迷宫结构能够有效防止泥沙侵入沉积污染密封空间,确保本密封装置能够适应两栖车辆复杂的行驶工况。

49.3 发明的效果:虽然高速轮式两栖车辆在军事和民用领域均具有较为广泛的用途,但国内尚无成熟的批量上市车型,由于技术封锁的原因,也没有国外车型可供参考。本发明突破了高速轮式两栖车辆驱动轴密封的关键技术,具有以下三个显著的优点。

50.3.1 如前述“发明内容”所述,本发明专利的总体技术方案组合了四种不同唇口形式的密封圈和油、脂两种润滑模式,加上特殊的防泥水、防尘结构和润滑油强制循环散热降温的冷却方式,能够适应轮式两栖车辆的复杂工况,满足水陆高速行驶的密封要求和安全性要求,具有足够长的使用寿命且便于维修保养。

51.3.2 采用油、脂双润滑模式和润滑油强制循环散热冷却方式,在车辆高速行驶时,开启低压油泵强制润滑油循环冷却,降低系统温度,能够有效降低摩擦力,减少磨损,延长装置的使用寿命。润滑油循环油路中的z形油管9/10有散热功能且可降低温度变化产生的内应力,防止油管接头泄漏;在受到外部挤压、冲击时,z形油管9/10有变形余量,可避免油管断裂造成润滑和冷却功能失效;第三道密封圈骨架油封圈27具有后备密封圈的功能,延长了装置的使用寿命,提高了装置的安全裕度。

52.3.3如前述“发明内容”的“有益效果”3所述,本发明采用三锥面迷宫防泥水结构,能够有效防止泥沙侵入沉积污染密封空间,确保本密封装置能够适应两栖车辆复杂的行驶工况。

53.前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述

并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施案例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1