超高温快速阀的制作方法

1.本发明涉及高温、高压阀门技术领域,具体涉及一种超高温快速阀。

背景技术:

2.从阀门的结构和在阀门运行过程中,人们认识到在超高温工况下,采用内衬隔热结构,具有较好的阻止热能传递到阀体上的效果。这样既能避免阀体温度过高产生塑性变形导致阀门密封失效,同时,又能阻止热能外泄达到节能的作用。

3.当阀门使用于高温、低压用途时,使用这种结构是不会出现任何问题的。在阀门的通道和阀腔设有进气衬管和出气衬管,衬管与阀体之间填充隔热保温棉,在衬管上钻有一定数量的微孔,使衬管内外压力平衡,在阀门经受低压时,可以工作的非常好。工作压力增大之后,人们发现很难使得阀室中的保温棉不被高压气体吹出。尤其是工作温度达到1200℃、工作压力46mpa时,这一问题特别确定。

4.超高音速风洞试验所要获得的数据及其精确。因此,要求热空气介质必须非常洁净,同时,对阀门的保温性能(热能流失)、阀门的结构、阀门的密封性能及快速关闭的速度均有极高的要求。如果阀门结构设计不合理,保温隔热措施不当,将直接影响到试验的精确数据。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本发明提供了一种超高温快速阀。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种超高温快速阀组,包括总阀阀体,所述总阀阀体内形成总阀阀腔,所述总阀阀腔内设置总阀介质管组和流道双层保温结构,所述总阀阀体包括高温截止阀和空气快速阀,所述高温截止阀和空气快速阀连接,所述总阀阀腔包括形成在高温截止阀内的进气阀腔和形成在空气快速阀内的出气阀腔,所述进气阀腔与出气阀腔相连通,所述总阀介质管组包括进气衬管和出气衬管,所述进气衬管内形成进气流道,所述出气衬管内形成出气流道,进气流道和出气流道相连通,所述进气衬管设置在进气阀腔内,所述出气衬管设置在出气阀腔内,所述流道双层保温结构包裹在至少部分进气衬管和出气衬管的外表面对进气衬管和出气衬管内部进行保温。

8.较佳的,所述流道双层保温结构包括流道套管,所述流道套管设置在进气衬管与出气衬管的外部,所述流道套管与进气衬管和出气衬管之间形成第一保温腔,所述流道套管与总阀阀腔的内壁之间形成第二保温腔,所述第一保温腔和第二保温腔内均设置保温材料。

9.较佳的,所述出气衬管与进气衬管之间设置防吹连接结构,所述防吹连接结构呈管状设置,所述防吹连接结构的内壁呈阶梯状结构设置,所述防吹连接结构对应出气衬管的部分与出气衬管密封连接,所述防吹连接结构对应进气衬管的部分与进气衬管之间在径向形成防吹间隙,所述防吹间隙与第一保温腔连通。

10.较佳的,所述防吹连接结构还设置在进气衬管和出气衬管上,所述防吹连接结构将进气衬管和出气衬管分割为多段式结构,所述防吹连接结构的一端与对应的出气衬管焊接固定,所述防吹连接结构的另一端与出气衬管相邻的一端出气衬管连接,并与所述相邻的一端出气衬管之间形成防吹间隙,所述进气衬管上的防吹连接机构与出气衬管上的防吹连接结构相同。

11.较佳的,所述流道套管上设置过渡连接结构,所述过渡连接结构包括第一过渡连接机构和第二过渡连接结构,所述第一过渡连接结构由进气衬管靠近出气衬管的一端朝总阀阀腔的腔壁倾斜延伸,所述第二过渡连接结构由出气衬管靠近进气衬管的一端朝总阀阀腔的腔壁倾斜延伸,所述第一过渡连接结构和第二过渡连接结构均与总阀阀腔的腔壁连接。

12.较佳的,所述总阀阀体上还设置热交换装置,所述热交换装置设置在总阀阀体靠近空气快速阀的一侧,所述热交换装置包括热交换连接管、空气进口比例调节阀和空气出口比例调节阀,所述空气快速阀上开设连接孔,所述连接孔的两端连通总阀阀腔和总阀阀体外部,所述热交换连接管的一端伸入连接孔与总阀阀腔连通。

13.较佳的,所述热交换连接管呈三层结构设置,所述热交换连接管包括热交换通管、热交换第一套管和热交换第二套管,所述热交换第一套管设置在热交换通管的外表面,所述热交换第二套管设置在热交换第一套管的外表面,所述热交换第一套管与热交换通管之间形成热交换腔,所述热交换通管靠近总阀阀体的一端上设置若干连通口,所述热交换通管通过连通口与热交换腔连通。

14.较佳的,所述热交换第一套管的管壁朝远离热交换第一套管的中心位置延伸形成调节管,所述调节管贯穿热交换第二套管的管壁设置,所述空气进口比例调节阀设置在调节管远离热交换第一套管的一端,且所述空气进口比例调节阀通过调节管与热交换第一套管内的热交换腔连通,所述空气出口比例调节阀设置在热交换连接管远离总阀阀体的一端。

15.较佳的,所述总阀阀体上还设置水冷夹套,所述水冷夹套设置在总阀阀体的外表面,所述水冷夹套与总阀阀体的外表面之间形成水冷腔,所述水冷腔具有冷却水进口和冷却水出口,所述冷却水进口设置在水冷夹套靠近进气流道的一端,所述冷却水出口设置在水流夹套靠近出气流道的一端。

16.本发明的有益效果在于:本发明通过将高温截止阀和空气快速阀连接形成双联阀结构,并且将两者的流道连通形成总阀阀腔,从而减小了安装空间的同时,减少了安装生产的成本,并且在总阀阀腔内设置双层保温结构,能避免阀体温度过高产生塑性变形导致阀门密封失效,同时,又能阻止热能外泄达到节能的作用,双层保温结构在保温的同时,在经受到极端高的温度和压力时,也不会把保温棉从保温腔内吹走,并且保证阀门正常安全工作。

附图说明

17.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以

根据这些附图获得其他的附图。

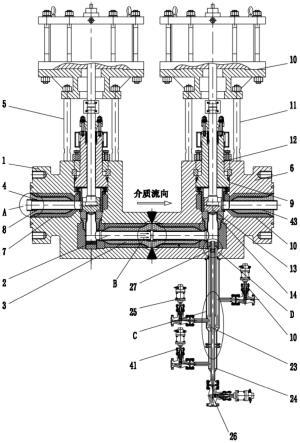

18.附图1为本发明结构示意图;

19.附图2为附图1中的a处放大图;

20.附图3为附图1中的b处放大图;

21.附图4为附图1中的c处放大图;

22.附图5为附图1中的d处放大图。

23.附图标记:

24.1、总阀阀体,2、总阀阀腔,3、总阀介质管组,4、流道双层保温结构,5、高温截止阀,6、空气快速阀,7、进气流道,8、进气衬管,9、出气衬管,10、驱动装置,11、阀杆,12、阀盖,13、阀芯,14、阀座,15、阀芯通道,16、过渡连接结构,17、流道套管,18、第一保温腔,19、第二保温腔,20、保温棉,21、防吹连接结构,22、防吹间隙,23、热交换装置,24、热交换连接管,25、空气进口比例调节阀,26、空气出口比例调节阀,27、连接孔,28、热交换通管,29、热交换第一套管,30、热交换第二套管,31、热交换腔,32、连通口,33、冷却腔,34、出气流道,35、上通管,36、下通管,37、细径部,38、粗径部,39、调节管,40、第一过渡连接结构,41、冷却水进口,42、第二过渡连接结构。

具体实施方式

25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

26.下面将结合说明书附图对本发明做进一步描述。

27.本发明提供如下技术方案:

28.如附图1~5所示,本发明公开了一种超高温快速阀组,包括总阀阀体1,所述总阀阀体1内形成总阀阀腔2,所述总阀阀腔2内设置总阀介质管组3和流道双层保温结构4,所述总阀阀体1包括高温截止阀5和空气快速阀6,所述高温截止阀5和空气快速阀6连接固定,所述总阀阀腔2包括形成在高温截止阀5内的进气流道7和形成在空气快速阀6内的出气流道34,所述进气流道7与出气流道34相连通,所述总阀介质管组3包括进气衬管8和出气衬管9,所述进气衬管8设置在进气流道7内,所述出气衬管9设置在出气流道34内,所述进气衬管8的一端与出气衬管9连通,所述流道双层保温结构4包裹在进气衬管8和出气衬管9的外表面对进气衬管8和出气衬管9内部进行保温。具体的,本设计通过将高温截止阀5和空气快速阀6连接形成双联阀结构,并且将两者的流道连通形成总阀阀腔2,使阀体内部流通通道的长度大幅减小,从而减小了安装空间的同时,减少了安装生产的成本,通过该设计既降低了实验过程中的温度衰减,又减少了连接法兰的数量,同时也降低了泄漏的风险点的数量;并且在总阀阀腔2内设置双层保温结构,能避免阀体温度过高产生塑性变形导致阀门密封失效,同时,又能阻止热能外泄达到节能的作用,流道双层保温结构4在保温的同时,在经受到极端高的温度和压力时,也不会把保温材料20从保温腔内吹走,并且保证阀门正常安全工作。

29.具体的,高温截止阀5和空气快速阀6上设置对应的阀门启闭结构,所述高温截止阀5和空气快速阀6上阀门启闭结构设置为相同结构,所述阀门启闭结构包括驱动装置10、

阀杆11、阀盖12和阀芯13,高温截止阀5和空气快速阀6的内部均设置与对应的进气流道7和出气流道34连通的阀芯通道15,所述阀芯13设置在阀芯通道15内,所述阀杆11的一端与阀芯13连接,所述阀杆11的另一端与驱动装置10连接,带动阀芯13在阀芯通道15内做升降运动,阀盖12套设在阀杆11上,且所述阀盖12设置在阀芯13上方对阀芯13上方的阀芯通道15进行密封,阀芯通道15内还设置阀座14,所述阀座14设置在阀芯通道15的底端,所述阀芯13在阀杆11的带动下对进气流道7或者出气流道34进行隔断密封,当阀芯13下落至与阀座14密封贴合的状态下,进气流道7和出气流道34被隔断,当阀芯13上升后,进气流道7和出气流道34开启,整体的总阀阀腔2处于通畅状态。

30.进一步的,所述流道双层保温结构4包括流道套管17,所述流道套管17设置在进气衬管8与出气衬管9的外部,所述流道套管17与流道衬管之间形成第一保温腔18,所述流道套管17与总阀阀腔2的内壁之间形成第二保温腔19,所述第一保温腔18和第二保温腔19内均设置保温材料20。具体的,在本设计中,保温材料20可以为保温棉或者陶瓷纤维绳。

31.进一步的,所述出气衬管9与进气衬管8之间设置防吹连接结构21,所述防吹连接结构21呈管状设置,所述防吹连接结构21的内壁呈阶梯状结构设置,所述防吹连接结构21对应出气衬管9的部分与出气衬管9密封连接,所述防吹连接结构21对应进气衬管8的部分与进气衬管8之间在径向形成防吹间隙22,所述防吹间隙22与第一保温腔18连通。所述防吹连接结构21还设置在进气衬管8和出气衬管9上,所述防吹连接结构21将进气衬管8和出气衬管9分割为多段式结构,所述防吹连接结构21的一端与对应的出气衬管9焊接固定,所述防吹连接结构21的另一端与出气衬管9相邻的一端出气衬管9衬管连接,并与所述相邻的一端出气衬管9之间形成防吹间隙22,所述进气衬管8上的防吹连接机构与出气衬管9上的防吹连接结构21相同。具体的,通过设置防吹间隙22,能够为进气衬管8和出气衬管9在长时间的超高温环境下提供可形变的空间,防止两者在紧贴的情况下发生挤压变形;且防吹间隙22还能够对第一保温腔18内的保温材料20起到限位作用,由于防吹间隙22与第一保温腔18之间相连通从而形成拐弯结构,使得保温材料20不会因为气压过大而被朝向出气衬管9方向吹出。

32.进一步的,所述流道套管17上设置过渡连接结构16,所述过渡连接结构16包括第一过渡连接结构40和第二过渡连接结构45,所述第一过渡连接结构40由进气衬管8靠近出气衬管9的一端朝总阀阀腔2的腔壁倾斜延伸,所述第二过渡连接结构45由出气衬管9靠近进气衬管8的一端朝总阀阀腔2的腔壁倾斜延伸,所述第一过渡连接结构40和第二过渡连接结构45均与总阀阀腔2的腔壁连接。具体的,可以释放高温金属流道直径方向的膨胀量及膨胀应力,过渡连接结构16延长了传热距离,即第一过渡连接结构40和第二过渡连接结构45朝向总阀阀腔2的中心腔壁方向倾斜延伸,从而大大降低了温度损失和阀体温度。

33.进一步的,在高温气体对沿途管线和阀门进行预热的过程中,会排出高温高压气体。为解决所排出高温空气对阀体和排气管路的影响,本方案在总阀阀体1上设置热交换装置23,热交换装置23在掺混冷却气体,再通过水冷降至接近常温后排出所述总阀阀体1上还设置热交换装置23,所述热交换装置23设置在总阀阀体1靠近空气快速阀6的一侧,所述热交换装置23包括热交换连接管24、空气进口比例调节阀25和空气出口比例调节阀26,所述空气快速阀6上开设连接孔27,所述连接孔27的两端连通总阀介质管组3的内部和总阀阀体1外部,所述热交换连接管24的一端伸入连接孔27与总阀介质管组3的内部连通。具体的,通

过在总阀阀体1靠近空气快速阀6的一侧设置热交换装置23,能够对总阀介质管组3内的高温空气进行热交换,在本设计中,进气衬管8和出气衬管9内始终充满高温空气,当超高温快速阀在不工作的状态下,通过打开热交换装置23,外部的冷却气体通过空气进口比例调节阀25进入到热交换腔31,再由热交换腔31通过连通口32进入到热交换通管28,从而通过热交换通管28与总阀介质管组3内的超高温空气进行热交换,将超高温空气通过热交换通管28带出至空气出口比例调节阀26后排出至总阀阀体1外部,从而实现热交换。

34.进一步的,所述热交换连接管24呈三层结构设置,所述热交换连接管24包括热交换通管28、热交换第一套管29和热交换第二套管30,所述热交换第一套管29设置在热交换通管28的外表面,所述热交换第二套管30设置在热交换第一套管29的外表面,所述热交换第一套管29与热交换通管28之间形成热交换腔31,所述热交换通管28靠近总阀阀体1的一端上设置若干连通口32,所述热交换通管28通过连通口32与热交换腔31连通。具体的,热交换第二套管30与热交换第一套管29之间形成冷却腔33,所述冷却腔33与水冷腔(图未示)相连通,冷却水进口41还可以设置在热交换第二套管30上,从而将冷却水由冷却腔33导入到水冷腔(图未示),对总阀阀体1进行冷却处理的同时,能够对热交换连接管24进行降温冷却的处理,防止热交换连接管24处的温度过高。

35.在本设计中,热交换通管28为分段式结构,热交换通管28包括上通管35和下通管36,上通管35与热交换第一套管29的顶端连接,下通管36与热交换第一套管29的底端连接,且上通管35与下通管36的内径大小相同,上通管35靠近下通管36的一侧具有细径部37,下通管36的内部靠近上通管35的一侧设置粗径部38,细径部37的外径小于粗径部38的内径,使得细径部37能够伸入到粗径部38内,且粗径部38与下通管36其余部分的内壁之间形成阶梯结构,细径部37在伸入到粗径部38后,与阶梯结构的阶梯面之间存在一定间距,该间距的设置能够方便在热交换通管28受热膨胀后,为热交换通管28提供形变的空间,避免出现热交换通管28靠近总阀阀体1的部分由于没有膨胀空间发生的挤压变形。

36.进一步的,所述热交换第一套管29的管壁朝远离热交换第一套管29的中心位置延伸形成调节管39,所述调节管39贯穿热交换第二套管30的管壁设置,所述空气进口比例调节阀25设置在调节管39远离热交换第一套管29的一端,且所述空气进口比例调节阀25通过调节管39与热交换第一套管29内的热交换腔31连通,所述空气出口比例调节阀26设置在热交换连接管24远离总阀阀体1的一端。

37.具体的,为了进一步降低总阀阀体1表面的温度,从而防止工作人员的烫伤,所述总阀阀体1上还设置水冷夹套(图未示),所述水冷夹套(图未示)设置在总阀阀体1的外表面,所述水冷夹套(图未示)与总阀阀体1的外表面之间形成水冷腔(图未示),所述水冷腔(图未示)具有冷却水进口41和冷却水出口(图未示),所述冷却水进口41设置在水冷夹套(图未示)靠近进气流道7的一端,所述冷却水出口(图未示)设置在水冷夹套(图未示)靠近出气流道34的一端,外部的冷却水从冷却水进口41进入到水冷腔(图未示),并逐渐覆盖在总阀阀体1的外表面,对总阀阀体1进行降温处理,经过降温后的冷却水再由冷却水出口(图未示)排出。

38.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明

将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1