用于农村污水的防淤积双层倒虹管的制作方法

1.本发明涉及污水管道技术领域,尤其涉及用于农村污水的防淤积双层倒虹管。

背景技术:

2.农村污水管道在穿越河道的时候一般使用倒虹管,而农村污水的特点之一就是水量不稳定,在小水量的时候倒虹管内经常由于流速不够而产生淤积,影响管道正常使用。因此如何避免倒虹管内出现淤积也成为了农村污水工程中的重要内容。

3.近年开展的农村污水项目,针对于倒虹管防淤积通常采用加大养护疏通频次、缩小管径或增加坡度。而加大养护频次则是通过管理的手段,农村地区管理力量相对薄弱,难以长期维持人员或资金投入;缩小管径虽然对增加流速有一定效果,但农村地区管径原本就比较小,有时已经用了规定的最小管径的污水管道,而且缩径仅对小流量有效果,当遇到大流量时会出现过流能力不足的情况,无法应对流量波动的问题;增加坡度会导致下游管道埋深增加,增加造价且增加了施工难度,尤其对于农村地区道路宽度狭窄,管道埋深通常不可太深。

4.因此,本技术领域的技术人员致力于研发一种用于农村污水的防淤积双层倒虹管,在避免运维难、管径无法缩小、管道坡度无法增加的条件下,解决农村污水倒虹管易淤积的问题。

技术实现要素:

5.有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明的技术目的在于提供一种用于农村污水的防淤积双层倒虹管,在避免运维难、管径无法缩小、管道坡度无法增加的条件下,解决农村污水倒虹管易淤积的问题。

6.为实现上述技术目的,本发明提供了用于农村污水的防淤积双层倒虹管,包括连通上游进水井和下游出水井的管道,所述管道由外管和内管组成;在所述上游进水井和所述下游出水井的外壁围绕所述外管的外侧,分别开设有一圈卡槽;所述内管的两端分别固定连接有转动机构;所述转动机构包括圆环,所述圆环的内侧通过固定件与所述内管的内壁固定连接;所述圆环的外侧延伸出若干支臂,在所述支臂远离所述圆环的一端设置滚动机构;所述滚动机构包括与所述卡槽滚动连接的滚轮,所述滚轮通过滚轮轴与滚轮架转动连接,所述滚轮架与所述支臂固定连接;其中位于所述内管上游端的一个所述滚动机构上,设置有驱动装置;用以驱动所述滚动机构转动,使得所述内管绕轴向转动。

7.较佳地,所述支臂的数量至少为三个,且相邻所述支臂间的夹角相同。

8.较佳地,所述驱动装置与所述滚轮架固定连接,所述驱动装置的外部设置有防护外壳。

9.较佳地,所述外管和所述内管的两端内侧之间分别设置有旋转密封圈,用于封堵所述外管和所述内管之间的缝隙。

10.较佳地,所述固定件通过螺栓和止水垫圈与所述内管的内壁固定连接。

11.较佳地,所述驱动装置为一电动机。

12.较佳地,所述外管和内管之间的空隙填充有流动液体,用于承托所述内管。

13.较佳地,所述流动液体为液态水。

14.本发明的有益效果:

15.本发明由于上述结构设计,在转动机构和滚动机构的配合下,驱动装置可驱使内管沿轴向按一定的速度转动,内管中的水流也处于相对内管转动着向前的状态,从而可以避免内管中产生淤积。

16.进一步地,外管和内管之间的水层提供的浮力,起到了支撑内管的作用,不用机械的方式支撑而用水力,也尽可能的减小了摩擦力,节省了驱动装置耗电。

17.综上所述,本发明在避免运维难、管径无法缩小、管道坡度无法增加的情况下,解决了农村污水倒虹管易淤积的问题。

附图说明

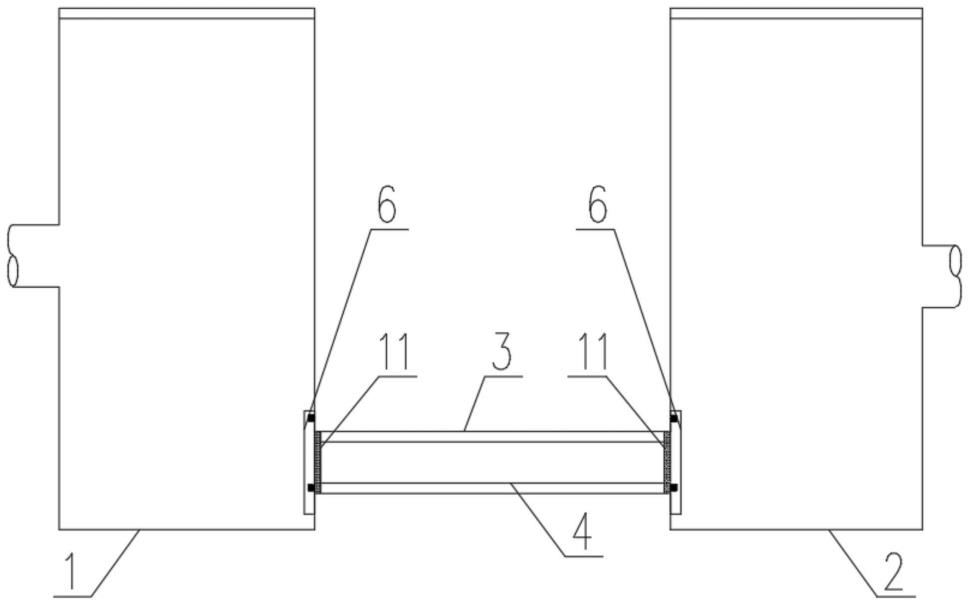

18.图1为本发明整体的结构示意图;

19.图2为本发明中上游出水井部分的结构示意图;

20.图3为本发明中下游出水井部分的结构示意图;

21.图4为本发明中转动机构的结构示意图;

22.图5为本发明中滚动机构的结构示意图;

23.图6为图5中a-a处的剖面结构示意图;

24.图7为图5中b-b处的剖面结构示意图;

25.图8为本发明中外管和内管部分的结构示意图;

26.图9为本发明调整清水水位的状态示意图。

27.图中:1上游进水井、2下游出水井、3外管、4内管、5卡槽、6转动机构、61圆环、62固定件、63支臂、7滚动机构、71滚轮、72滚轮架、73滚轮轴、8驱动装置、9防护外壳、10硬质水管、11旋转密封圈。

具体实施方式

28.以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

29.实施例:

30.如图1-图3所示,用于农村污水的防淤积双层倒虹管,包括上游进水井1、下游出水井2、连通上游进水井1和下游出水井2的管道,管道由外管3和内管4组成;外管3壁厚比较厚,埋设固定在河道底下的土体中,需要独立承担土压力和水压力荷载;内管4的壁厚比较薄,重量比较轻,方便转动。

31.在上游进水井1和下游出水井2的外壁围绕外管3的外侧,分别开设有一圈卡槽5;内管4的两端分别固定连接有转动机构6;转动机构6的外端设置有与卡槽5滚动连接的滚动机构7;其中位于内管4上游端的一个滚动机构7上,设置有驱动装置8;用以驱动滚动机构7转动,使得内管2沿轴向转动。

32.本发明的主要创新在于:驱动装置8启动后能够驱使内管4轴向转动,使得内管4中

的水流能够转动向前运动,从而避免产生淤积。

33.如图4所示,在具体的实施例中,转动机构6包括圆环61,圆环61的内侧通过三固定件62与内管4的内壁固定连接,外侧延伸出三个支臂63,三个支臂63相互之间的夹角为120度;在支臂63远离圆环61的一端设置滚动机构7。

34.如图5、图6和图7所示,滚动机构7包括与卡槽5滚动连接的滚轮71,滚轮71通过滚轮轴73与滚轮架72转动连接,滚轮架72与支臂63固定连接。

35.如图5、图6所示,驱动装置8与滚轮架72固定连接,驱动装置8的外部设置有防护外壳9;驱动装置8为一电动机,电动机的输出轴与滚轮轴73同轴,电动机通过外部供电导线接入供电,并设置启闭开关。

36.具体地,供电导线可采用明线,并留有一定的长度富余,可供旋转2圈或数圈而不绷紧;同时设置运行程序(芯片放入防护外壳内),设置为顺时针转一圈、逆时针转一圈(当然,也可以是其他圈数),交替进行;这样,供电导线在滚动机构7转一轮(顺逆各一轮)后,就会恢复原位,并不会沿着一个方向形成缠绕。

37.如图4所示,在一些实施例中,固定件62用螺栓和止水垫圈固定在内管4的内壁上;图中固定件62为平铺展开状态,在实际应用时,沿虚线方向内折,贴于内管4的内壁。

38.如图8、图9所示,在另一些实施例中,外管3和内管4的空隙可通过硬质水管10注入一些清水,可用自来水,主要作用是利用浮力作用将内管4托起,避免因距离较长而引发的内管4的管中间段的下沉变形,内管4和外管3在上游端和下游端的内侧各设置一个旋转密封圈11,用于挡住清水不泄露。内管4和外管3在上游端和下游端是被固定支撑住,不会变形或位移的。

39.如需要调整浮力大小将内管4、外管3间的清水进行补水或排水,这时可将硬质水管10挤入旋转密封圈11与内管4接触处,使其插入穿过旋转密封圈11,进行补水或排水。完成后将硬质水管10拔出。

40.以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1