一种可变阻尼四级减振的限扭减振器的制作方法

本发明涉及离合器的领域,具体涉及一种可变阻尼四级减振的限扭减振器。

背景技术:

1、在混合动力汽车的传动系统中,发动机与变速箱的动力传递环节需要采用减振器来传递扭矩,其处于常接合状态而无需分离装置,在正常工作时可以起到衰减发动机或传动系的噪音与振动,且当发动机冲击扭矩超过设定限值时,通过限扭减振器的滑磨来限制超载扭矩的传递,防止传动系过载,保护传动系中的部件不受损坏。

2、现有限扭减振器技术主要分为一级限扭减振器与二级限扭减振器。例如,中国专利文献(cn115199702a)公开了一种限扭减振器,包括减振器分总成和限扭器分总成,限扭器分总成包括连接板、压环、限扭摩擦片、压板、限扭碟簧;限扭摩擦片上布置有周向分布的多个承扭凸台及摩擦面;减振器分总成包括钢片,钢片上轴向分布有摩擦副;通过减振器分总成上的摩擦副和轴向位置两侧的限扭摩擦片的摩擦面接触,完成限扭器分总成和减振器分总成的安装。限扭减振器通过定位孔与发动机侧的飞轮定位,通过安装孔与飞轮连接传递发动机动力,发动机动力通过限扭减振器地限扭保护和减振后,输出花键将动力传递到变速器中。本发明的优点是通过结构件本身的材料进行铆接,节省的铆钉空间便于在外圈布置平衡孔,控制总成平衡量。

3、然而,该技术方案中仅设计了二级减振弹簧和二级阻尼,现有的一级限扭减振器与二级限扭减振器不能适应多变的发动机应用场合,例如发动机启动/停机,怠速或正常运转期间,不同的工况需要有不同的扭矩,可能会带来传动系nvh问题或给驾驶员带来不舒适的感觉,有待改进。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种可变阻尼四级减振的限扭减振器,设计三级阻尼和四级减振,可满足混合动力汽车怠速驻车、平路或坡道起步、急加速或急减速等不同工作模式下的减振性能要求,能有效提升混合动力车辆的整车nvh品质,且集成度高,装配空间占用少。

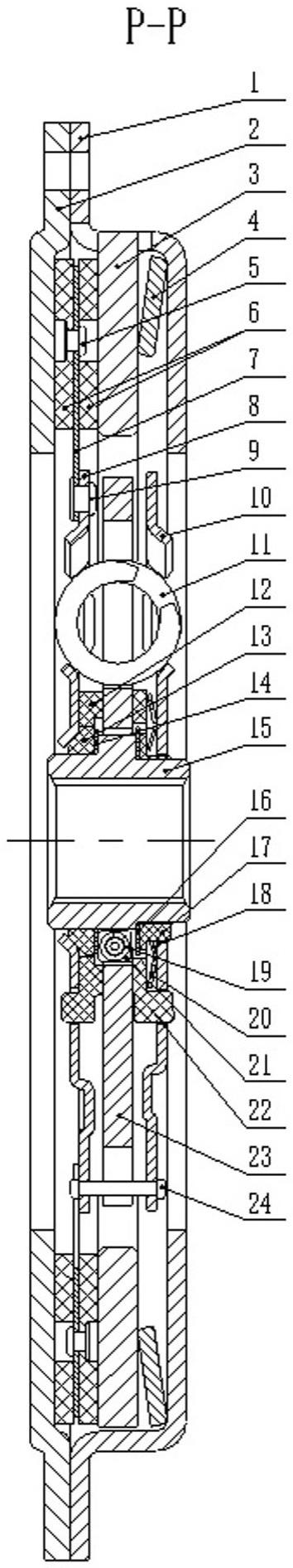

2、本发明的目的是通过如下技术方案来完成的:这种可变阻尼四级减振的限扭减振器,包括

3、二片摩擦片和设置在二片摩擦片之间的若干波形片,波形片的一端固定安装在二片摩擦片之间,形成第一组件;

4、盘毂a和相对转动的套设在盘毂a外的盘毂b,二者的配合处沿圆周方向开设偶数组的预减振窗口,所述预减振窗口用于置入预减振弹簧,形成第二组件;

5、设于盘毂b一侧的从动盘和设于盘毂b另一侧的减振盘,从动盘、盘毂b和减振盘三者均沿圆周方向均布有偶数组的主减振窗口,且所述主减振窗口在三者上的位置一一对应,所述主减振窗口用于置入主减振弹簧,形成第三组件;

6、支承块,从动盘与减振盘之间通过支承块连接固定,支承块贯穿盘毂b,且盘毂b相对所述第三组件转动;所述波形片的另一端固定安装在从动盘上,使所述第一组件相对所述第三组件固定,并与所述第二组件形成组件总成;以及

7、盖组件,包括上盖和与上盖装配的下盖,所述盖组件内用于置入所述组件总成,在所述第三组件外周套设压盘,压盘的一侧与上盖之间设置碟形弹簧,用于对压盘施加压紧力,使压盘的另一侧将所述第一组件压紧在下盖上。

8、作为进一步的技术方案,所述盘毂a两侧的外壁上设有第一摩擦副,在盘毂a转动时形成一级阻尼,所述第一摩擦副与从动盘之间设有第二摩擦副,在盘毂a转动时形成二级阻尼,盘毂b与所述第三组件之间设有第三摩擦副,使盘毂b相对所述第三组件转动时形成三级阻尼;所述一级阻尼、所述二级阻尼和所述三级阻尼三者的阻尼比各不相同。

9、作为进一步的技术方案,所述预减振窗口由交错布置的一级预减振窗口和二级预减振窗口组成,一级预减振窗口内置入弹簧c,二级预减振窗口内置入弹簧d,弹簧c和弹簧d组成所述预减振弹簧;一级预减振窗口在盘毂b上的宽度等于其在盘毂a上的宽度,且二级预减振窗口在盘毂b上的宽度大于其在盘毂a上的宽度,当盘毂a相对盘毂b转动时,弹簧c立即压缩产生扭矩,而弹簧d处于空行程状态,不产生扭矩,形成一级预减振;当盘毂a相对盘毂b进一步转动,使弹簧d的空行程耗尽时,弹簧c和弹簧d同时压缩产生扭矩,形成二级预减振。

10、作为进一步的技术方案,所述主减振窗口由交错布置的一级主减振窗口和二级主减振窗口组成,一级主减振窗口内置入弹簧a,二级主减振窗口内置入弹簧b,弹簧a和弹簧b组成所述主减振弹簧;一级主减振窗口在盘毂b上的宽度等于其在从动盘、减振盘上的宽度,且二级主减振窗口在盘毂b上的宽度大于其在从动盘、减振盘上的宽度,当二级预减振的行程耗尽,使盘毂a和盘毂b同时相对从动盘、减振盘转动时,弹簧a立即压缩产生扭矩,而弹簧b处于空行程状态,不产生扭矩,形成一级主减振;当盘毂b相对从动盘、减振盘10进一步转动,使弹簧b的空行程耗尽时,弹簧a和弹簧b同时压缩产生扭矩,形成二级主减振。

11、作为进一步的技术方案,所述第一摩擦副包括定位圈b、垫圈a、垫圈b和定位圈d,定位圈d的一端套入减振盘的内孔,定位圈d与减振盘之间设置碟簧b,使定位圈d的另一端通过垫圈b与盘毂a接触压紧;定位圈b的一侧置入从动盘的内孔,定位圈b的另一侧通过垫圈a与盘毂a接触压紧。

12、作为进一步的技术方案,所述定位圈b背离垫圈a的一侧与从动盘的内孔均通过锥形面接触形成所述第二摩擦副。

13、作为进一步的技术方案,所述第三摩擦副包括定位安装在从动盘上的定位圈a和定位安装在减振盘上的定位圈c,减振盘与定位圈c之间设置碟簧a,使定位圈c与盘毂b的一侧表面接触压紧,同时定位圈a与盘毂b的另一侧表面接触压紧。

14、作为进一步的技术方案,所述从动盘、减振盘靠近各自外边缘处沿圆周方向均布有四个矩形孔,且从动盘上的矩形孔与减振盘上的矩形孔一一对应,所述支承块通过两侧设有的卡扣扣入从动盘、减振盘上对应的矩形孔内,所述盘毂b的外缘上开设避让槽,用于避让支承块。

15、作为进一步的技术方案,所述一级预减振窗口由开设在盘毂a上的一级预减振槽a和开设在盘毂b上的一级预减振槽b组成,弹簧c通过弹簧座安装在一级预减振槽a和一级预减振槽b上;二级预减振窗口由设于盘毂a上的二级预减振槽a和设于盘毂b上的二级预减振槽b组成,弹簧d通过弹簧座安装在二级预减振槽a上。

16、作为进一步的技术方案,当发动机冲击扭矩超过碟形弹簧对压盘施加的压紧力时,所述从动盘发生滑磨,从而限制超载扭矩的传递。

17、本发明的有益效果为:

18、1、采用四级减振结构,其中预减振二级,主减振二级,能适应多变的发动机应用场合,满足混合动力汽车怠速驻车、平路或坡道起步、急加速或急减速等不同工作模式下的减振性能要求,能有效提升混合动力车辆的整车nvh品质,且集成度高,装配空间占用少;

19、2、采用锥形定位圈(定位圈b),与从动盘内孔通过锥形面配合,当输出轴有轻微不居中时,可对限扭减振器起到自调心作用;

20、3、设置三组不同阻尼比的摩擦副构成三级阻尼系统,三级阻尼系统可根据传递的扭矩大小进行切换,以适应不同扭矩下的限扭与减振功能,从而适应车辆的不同的工况;

21、4、从动盘和减振盘之间采用支承块结构连接,将支承块布置在从动盘外边缘,扭转角度增大,减振效果好;

22、5、采用碟形弹簧压紧压盘(从动盘),当发动机冲击扭矩超过设定限值时,通过限扭减振器的滑磨来限制超载扭矩的传递。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!