一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发装置及方法与流程

[0001]

本发明属于原子发射光谱分析仪器技术领域,尤其涉及一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发装置及方法。

背景技术:

[0002]

原子发射光谱是由原子中核外电子受到外来能量的作用,激发跃迁到激发态,再由高能态回到各较低的能态或基态时,以辐射的形式放出其激发能而产生的光谱。原子发射光谱是物质组成的原子结构及其特征的反映,对其谱线的波长与强度的关注是光谱分析的基础,按其特征谱线的波长可以对该原子的存在进行鉴定,测定谱线的强度可以对其进行定量分析,从而确定物质中所含元素的组成和含量。

[0003]

目前国内外产品更换试样均为手动,无法实现液体样品的自动进样,即现有油料光谱分析仪进样激发方式单一,在线检测和离线检测不能兼容的问题。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发装置及方法。通过设计了合适的油池卡具,搭配两种进样模块使得油料光谱分析仪具备了两种进样方式,可以实现手动进样和自动进样模式的自主选择和切换,适用于不同的使用场景,使得仪器的适应性和可操作性大大提升。

[0005]

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

[0006]

技术方案一:

[0007]

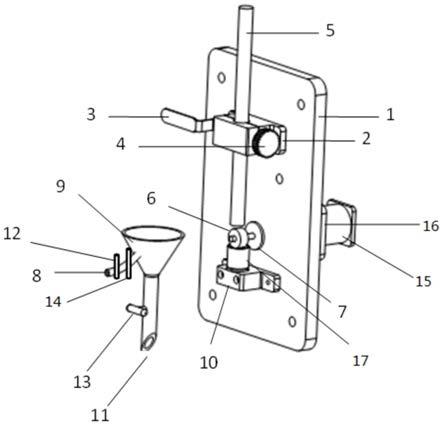

一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发装置,所述装置包括:基板1、棒电极模块、电机模块和进样模块;

[0008]

其中,所述棒电极模块位于基板前表面的上半部分,所述电机模块位于基板后表面,所述进样模块位于基板前表面的下半部分;

[0009]

所述进样模块为自动进样模块或者手动进样模块。

[0010]

本发明技术方案一的特点和进一步的改进为:

[0011]

(1)所述棒电极模块由棒电极支架2、棒电极卡具手柄3、间隙设置手柄4、棒电极5组成,棒电极支架2固定在基板1的上半部分,棒电极卡具手柄3安装在棒电极支架2上,棒电极5固定在棒电极支架2和棒电极卡具手柄3之间,间隙设置手柄4安装在棒电极支架2上,并位于棒电极卡具手柄3上方。

[0012]

(2)当所述进样模块为自动进样模块时,所述进样模块由转轴6、圆盘电极7、进油管路8、可泄油油池9、油池卡具10、出油管路11、截止阀一12、截止阀二13、齿轮泵14组成;

[0013]

转轴6穿过基板1并通过铜套固定在基板1上,圆盘电极7开有通孔并安装在转轴6前端,圆盘电极7中心位于棒电极5的正下方,油池卡具10通过螺钉安装在基板1下半部分,可泄油油池9中心位于圆盘电极7中心正下方并通过油池卡具10卡住,进油管路8与可泄油油池9上半部分相通,出油管路11与可泄油油池9出油口相连,截止阀一12与齿轮泵14均位

于进油管路8上,并且齿轮泵14位于截止阀一12上方,截止阀二13位于出油管路11上。

[0014]

(3)当所述进样模块为手动进样模块时,所述进样模块由转轴6、圆盘电极7、杯状油池17、油池卡具10组成,转轴6穿过基板1并通过铜套固定在基板1上,圆盘电极7开有通孔并安装在转轴6前端,圆盘电极7中心位于棒电极5的正下方,油池卡具10通过螺钉安装在基板1下半部分,杯状油池17在手动进样模式下置于油池卡具10上的油杯固定座上,杯状油池17中心位于圆盘电极7中心正下方。

[0015]

(4)所述电机模块由电机15和电机座16组成,电机15安装在电机座16上且通过铜套与转轴6相连接。

[0016]

(5)所述可泄油油池9或者所述杯状油池17装满油液后,油液页面需没过圆盘电极7的三分之一处。

[0017]

(6)所述间隙设置手柄4用于将棒电极5及棒电极卡具手柄3一同移动,使棒电极5和圆盘电极7间的距离达到固定的激发间距。

[0018]

(7)所述棒电极支架2通过螺丝固定在基板1的竖直长状通孔上,使其竖直位置可调节。

[0019]

技术方案二:

[0020]

一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发方法,所述方法采用技术方案一所述的装置实现,在自动进样模式下,所述进样激发装置的工作流程为:

[0021]

首先按动棒电极卡具手柄末端,将磨削好的棒电极置于棒电极支架前端并松开棒电极卡具手柄,此时棒电极被夹紧,将圆盘电极放在转轴上;

[0022]

然后设置棒电极和圆盘电极的间隙达到预设电极间隙;

[0023]

设置好电极间隙后,依次打开截止阀一、齿轮泵将油液从主回油管路中通过进油管路抽取到可泄油油池中,直到油液液位满足要求时依次关闭截止阀一和齿轮泵;

[0024]

电机带动圆盘电极旋转,使圆盘电极最外圈沾满油液,并控制棒电极对圆盘电极上的油液进行激发,激发过程完毕后,截止阀二打开,将可泄油油池中的油液通过回油管路释放到主管路中。

[0025]

技术方案三:

[0026]

一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发方法,所述方法采用技术方案一装置实现,在手动进样模式下,所述进样激发装置的工作流程为:

[0027]

首先按动棒电极卡具手柄末端,将磨削好的棒电极置于棒电极支架前端并松开棒电极卡具手柄,此时棒电极被夹紧,将圆盘电极放在转轴上;

[0028]

然后设置棒电极和圆盘电极的间隙达到预设电极间隙;

[0029]

设置好电极间隙后,手动将杯状油池中装满油液,放置在油池卡具上,并固定好;

[0030]

电机带动圆盘电极旋转,使圆盘电极最外圈沾满油液,并控制棒电极对圆盘电极上的油液进行激发,激发过程完毕后,手动取出油杯。

[0031]

与现有技术相比,本发明具有以下优点:设计了一种可切换进样激发方式,通过两种进样模块实现,此种进样激发方式可以让使用者根据使用场景的不同在两种进样方式之间进行切换,通过两种进样方式的选择,可以满足不同环境的检测需求,极大的提高了设备的经济价值和使用便捷性。设计了可泄油油池,使得油池中的油液液面可以通过上位机自主设置,可以通过调节液面高度来改变圆盘电极浸入油液的深浅程度,从而满足不同的激

发需求。在自动进样模式下可以实现液体样品的自动进样,不需要频繁的更换试样,不容易因为人为操作引入杂质和误差,操作过程简单方便。

附图说明

[0032]

图1为本发明实施例提供的一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发装置的结构示意图;

[0033]

图2为本发明实施例提供的自动进样模式主视图;

[0034]

图3为本发明实施例提供的自动进样模式轴测图;

[0035]

图4为本发明实施例提供的自动进样模式侧视图;

[0036]

图5为本发明实施例提供的手动进样模式主视图;

[0037]

图6为本发明实施例提供的手动进样模式轴测图;

[0038]

图7为本发明实施例提供的手动进样模式侧视图;

[0039]

其中,1-基板,2-棒电极支架,3-棒电极卡具手柄,4-间隙设置手柄,5-棒电极,6-转轴,7-圆盘电极,8-进油管路,9-可泄油油池,10-油池卡具,11-出油管路,12-截止阀一,13-截止阀二,14-齿轮泵,15-电机,16-电机座,17-杯状油池。

具体实施方式

[0040]

下面结合附图和具体实施方式来对本发明的技术方案作进一步的阐述。

[0041]

本发明所要解决的是现有的油料光谱分析仪由于进样系统单一导致的只能适用于单一使用场景、在线检测和离线检测不兼容的技术问题。为了解决此问题,设计了一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发方式,包括自动进样激发方式和手动进样激发方式,在自动进样激发方式下可以有效控制待测油液的进样速率和进样量,能够实现待测油液从进样到激发全过程的连锁控制,可以满足油液磨损元素在线检测的需求。在手动进样激发方式下,可以通过手动添加待测油液以供激发使用,满足实验室磨损元素的检测需求。通过设置以上两种进样方式,可以使得同一台仪器满足不同使用场景的测试需求,极大地提高的设备的经济价值和使用便捷性。

[0042]

本发明实施例提供了一种基于油料光谱分析仪的可切换进样激发方式,借助于可切换进样激发结构实现,如图1所示,此进样激发结构包括基板、棒电极模块、电机模块和进样模块。

[0043]

所述棒电极模块位于基板的上半部分,由棒电极支架、棒电极卡具手柄、间隙设置手柄、棒电极组成,棒电极支架固定在基板的上半部分,棒电极卡具手柄安装在棒电极支架上,棒电极固定在棒电极支架和棒电极卡具手柄之间,间隙设置手柄安装在棒电极支架上,并位于棒电极卡具手柄上方。

[0044]

所述电机模块位于基板的后表面,由电机和电机座组成,电机安装在电机座上且通过铜套与转轴相连接。

[0045]

所述的进样模块包括自动进样模块和手动进样模块,进样结构描述如下:

[0046]

参考图2、3、4,所述自动进样模块位于基板的下半部分,由转轴、圆盘电极、进油管路、出油管路、可泄油油池、油池卡具、截止阀一、截止阀二、齿轮泵组成,转轴穿过基板并通过铜套固定在基板上,圆盘电极开有通孔并安装在转轴前端,圆盘电极中心位于棒电极的

正下方,油池卡具通过螺钉安装在基板下半部分,可泄油油池中心位于圆盘电极中心正下方并通过油池卡具卡住,进油管路与可泄油油池上半部分相通,出油管路与可泄油油池出油口相连,截止阀一与齿轮泵均位于进油管路上,并且齿轮泵位于截止阀一上方,截止阀二位于出油管路上。

[0047]

参考图5,、6、7,所述的手动进样模块位于基板的下半部分,由转轴、圆盘电极、杯状油池、油池卡具组成,转轴穿过基板并通过铜套固定在基板上,圆盘电极开有通孔并安装在转轴前端,圆盘电极中心位于棒电极的正下方,油池卡具通过螺钉安装在基板下半部分,杯状油池在手动进样模式下置于油池卡具上的油杯固定座上,杯状油池中心位于圆盘电极中心正下方。

[0048]

在自动进样模式下,通过上位机软件控制自动进样模块进样,其特征在于:可泄油油池装满油后油液液面后需没过盘电极1/3处。

[0049]

在自动进样模式下,通过上位机软件控制自动进样模块进样,其特征在于:进样速率和进样时间可调。

[0050]

在手动进样模式下,操作人员通过手动向杯状油池中添加油液,然后将杯状油池放置在油池卡具上并固定好,其特征在于:杯状油池装满油后油液液面后需没过盘电极1/3处。

[0051]

在自动进样模式下,其特征在于:进油管路位置高于出油管路位置。

[0052]

所述的基板采用耐高温和高电压的绝缘材料,一般为环氧树脂,厚度不小于1.8cm,用于将激发室的高温高压环境和外界隔绝。

[0053]

所述的间隙设置手柄用于将棒电极及棒电极卡具手柄一同移动,使棒电极和盘电极间达到固定的激发间距。

[0054]

所述的棒电极支架通过螺丝固定在基板的竖直长状通孔上,使其竖直位置可调节。

[0055]

棒电极卡具手柄用于夹持棒电极,可以通过按压手柄一侧将另一侧翘起,方便操作者装入电极,装入电极之后,落下手柄可以将棒电极固定住。

[0056]

在自动进样模式下,所述可泄油油池固定在激发室内,与所述进油管路、出油管路相接,所述截止阀一安装在所述进油管路上,用于控制进油管路的通断,所述齿轮泵用来将油液从主回油管路抽取到进油管路中,所述截止阀二用来控制所述出油管路的通断。

[0057]

在手动进样模式下,所述杯状油池固定在激发室内,通过手动向油杯中添加油液供激发使用。

[0058]

所述棒电极通过上位机软件控制激发电压等参数,用来激发所述圆盘电极上的油液。

[0059]

在自动进样模式下,截止阀一、齿轮泵、截止阀二、所述电机均连接上位机,由上位机实现连锁控制。

[0060]

在手动进样模式下,所述电机连接上位机,由上位机实现控制。

[0061]

在自动进样模式下,油池的进样精度不小于2ml每秒。每次激发所需的进样量不大于1ml。

[0062]

在自动进样模式下,可泄油油池的出油管路位于油池的最低点处。

[0063]

在自动进样模式下,该进样激发装置工作流程为:首先按动棒电极卡具手柄3末

端,将磨削好的棒电极12置于棒电极支架2前端并松开棒电极卡具手柄3,此时棒电极5被夹紧,将圆盘电极7放在转轴6上;然后稍稍按动棒电极卡具手柄3使棒电极5自由下落并和圆盘电极7充分接触,向下按动间隙设置手柄4后,棒电极5受力上移一段的距离即为间隙,观察此时棒电极5和圆盘电极7的间隙大小,若不合适则重复上述步骤直至满足条件为止;设置好电极间隙后,依次打开截止阀一11、齿轮泵13将油液从主回油管路中通过进油管路8抽取到可泄油油池9中,一旦开启时间达到预定设计好的值,反馈给上位机软件,上位机软件下达指令依次关闭截止阀一11和齿轮泵13,与此同时上位机软件通过电机14带动圆盘电极7旋转,使其最外圈沾满油液,并控制棒电极5开始对圆盘电极7上的油液进行激发,激发产生原子发射光谱,透过石英聚焦透镜和光纤即可被光谱仪采集,形成相应的光谱图,通过数据采集与分析处理得到油液中痕量元素组成和含量,激发过程完毕后,上位机软件控制截止阀二12打开,将可泄油油池9中的油液通过回油管路10释放到主管路中。

[0064]

在手动进样模式下,该进样激发装置工作流程为:首先按动棒电极卡具手柄3末端,将磨削好的棒电极5置于棒电极支架2前端并松开棒电极卡具手柄3,此时棒电极5被夹紧,将圆盘电极7放在转轴6上;然后稍稍按动棒电极卡具手柄3使棒电极5自由下落并和圆盘电极7充分接触,向下按动间隙设置手柄4后,棒电极5受力上移一段的距离即为间隙,观察此时棒电极5和圆盘电极7的间隙大小,若不合适则重复上述步骤直至满足条件为止;设置好电极间隙后,操作者将杯状油池8中装满油液,放置在油池卡具9上,并固定好,关闭激发室门,开始检测,此时上位机软件通过电机10带动圆盘电极7旋转,使其最外圈沾满油液,并控制棒电极5开始对圆盘电极7上的油液进行激发,激发产生原子发射光谱,透过石英聚焦透镜和光纤即可被光谱仪采集,形成相应的光谱图,通过数据采集与分析处理得到油液中痕量元素组成和含量,激发过程完毕后,操作者取出油杯,并将激发室清理干净。

[0065]

与现有技术相比,本发明具有以下优点:设计了一种可切换进样激发方式,通过两种进样模块实现,此种进样激发方式可以让使用者根据使用场景的不同在两种进样方式之间进行切换,通过两种进样方式的选择,可以满足不同环境的检测需求,极大的提高了设备的经济价值和使用便捷性。设计了可泄油油池,使得油池中的油液液面可以通过上位机自主设置,可以通过调节液面高度来改变圆盘电极浸入油液的深浅程度,从而满足不同的激发需求。在自动进样模式下可以实现液体样品的自动进样,不需要频繁的更换试样,不容易因为人为操作引入杂质和误差,操作过程简单方便。

[0066]

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1