一种测定金属材料在拉扭组合预加载下后继屈服的方法

1.本发明涉及力学试验屈服面测定技术领域,具体涉及一种使用纯拉,纯扭,预45

°

比例加载路径下金属材料屈服面的测定方法。

背景技术:

2.由于工程结构服役过程中所经受的载荷非常复杂,在结构的安全性设计过程中,准确计算材料的非线性变形行为是设计的基础,开展复杂加载历史条件下钢结构的变形和失效具有重要意义。为了更好地描述材料的塑性诱导各向异性变形过程,需要结合试验和塑性理论对复杂加载路径下的变形过程进行系统研究。材料的屈服、塑性流动和硬化规律的研究是塑性本构理论研究的主要内容,而其中对屈服及后继屈服面演化的分析是重要的基础,由此可更深入地研究材料塑性变形过程中的各向异性硬化现象。

3.屈服面试验的试验方法主要有单试样法和多试样法。单试样法要求在微小塑性变形下进行屈服应力探测,尽量减小多路径多次加载下的塑性累积,因此只能得到材料预加载后的初始屈服面;多试样法适合材料力学性能离散性较小的情形,能够得到预加载后的初始屈服面和硬化全过程。要保证材料后继屈服面的测试结果与测试过程无关,应该采用多试样法。屈服定义的方法对得到的屈服面有着明显的影响。最常用的有三种定义方法:回推法、比例极限法和偏移应变法。对于有明显屈服点的应力应变曲线,一般采用比例极限法确定屈服应力;对于没有明显屈服过程的应力应变曲线,一般采用偏移应变法确定其屈服应力。由于试验方法较多,不同的专家学者对屈服面的描述存在较大差异,且在单轴加载以及复杂加载路径下屈服面的测试方法也存在较多问题。

4.综上所述,现有的屈服面测定方法不能准确描述屈服面特征和反映后继屈服面的演化过程。

技术实现要素:

5.针对上述存在问题,本发明旨在提供一种测定金属材料在拉扭组合预加载下后继屈服的方法,该方法所测定的屈服面可以很好地反映金属材料在塑性行为中产生的各向异性硬化规律、准确描述屈服面以及后继屈服面的演化过程。

6.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

7.采用单轴拉压预加载路径测定后继屈服面演化规律,具体步骤如下:

8.(1)制备24个空心圆管拉伸

‑

扭转组合试验试样;

9.(2)取与所绘制初始屈服面点数相同的试样个数即8个试样,各试样分别加载直至屈服,使用偏移应变法在拉伸和扭转应力

‑

应变曲线取到相应的坐标,绘制出初始屈服面;其中有2根试样为单轴拉伸和扭转加载,可得到单拉和纯扭加载测定拉伸和扭转应力

‑

应变曲线;

10.(3)确定拉扭预加载路径,完成预拉伸

‑

扭转预加载:根据初始屈服面,先在步骤(2)中拉伸应力

‑

应变曲线的塑性阶段任取某一应力或等效应变值作为预拉伸值,再在弹性

区域靠近塑性区域附近任取一不使材料发生反向硬化的应力或等效应变值作为预卸载值,加载路径即为先拉伸到保持载荷,再卸载到预卸载值,然后根据设定组合比例完成各个角度加载,加载到指定阶段,完成预拉伸

‑

扭转预加载;

11.(4)设定拉扭组合加载比例,按步骤(3)进行预拉伸

‑

扭转预加载和卸载,沿16个角度测定16个试样的后继应力

‑

应变曲线,确定出后继加载的拉伸和扭转屈服强度,在正应力

‑

切应力平面内给出16个屈服点的坐标,连接散点绘制出相应的后继屈服面。

12.与现有的单试样法预拉伸

‑

扭转预加载路径的测定方法相比,本发明这种拉

‑

扭预比例加载测定方法不仅可以反映出各向同性材料的屈服面演化规律,也能反映出各向异性材料的屈服面演化规律,尤其适用于力学性能离散性较小的金属材料。

附图说明

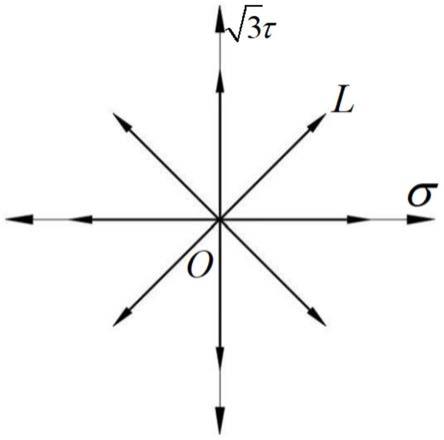

13.图1是初始屈服面加载路径。

14.图2是初始屈服面示意图。

15.图3、4、5是拉扭预比例加载路径。

16.图6是后继屈服面示意图。

17.图7是后继屈服面验证方法实验图。该实验采用的加载路径为预拉伸2%应变后卸载至σ=315mpa,再根据实验方案按角度向16个方向后继加载至试件屈服。图中虚线为卸载点σ=315mpa。

18.图中,y1、y2、y3、y4、y5、y6、y7、y8初始屈服面坐标点,y9、y

10

、y

11

、y

12

、y

13

、y

14

、y

15

、y

16

、y

17

、y

18

、y

19

、y

20

、y

21

、y

22

、y

23

、y

24

为后继屈服面坐标点,a为预比例加载点,o1为卸载点,l为后继加载方向。

具体实施方式

19.下面结合附图及实施例对本发明做进一步说明:

20.本发明实施例的一种测定金属材料在拉扭组合预加载下后继屈服的方法,主要包括初始屈服面和后继屈服面的测定,如图1所示。设σ

ten

、σ

tor

分别为拉伸屈服强度和扭转屈服强度,具体步骤如下:

21.步骤1:制备空心圆管拉伸

‑

扭转组合试验试样组,其中共有8个试件,分别标记为1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#。

22.步骤2:确定y1、y2、y3、y4、y5、y6、y7、y8坐标(σ

ini,ten

,σ

ini,tor

),绘制初始屈服面图,如图2所示,取1#至8#共八个试样,然后分别通过设定不同的轴向力和扭矩来实现屈服面上不同角度的屈服点(0

°

,45

°

,90

°

,135

°

,180

°

,225

°

,270

°

,315

°

),其中沿σ正方向表示单轴拉伸加载方向,方向沿σ正向逆时针转动90

°

即沿正方向为纯扭转加载方向。加载至设定荷载后卸载完成试验。

23.步骤3:利用偏移应变法取得所对应的应力为材料在各方向上的初始屈服应力,得到了拉(压)扭荷载下八个方向的初始屈服点。根据mises屈服准则的描述可知,初始屈服面在坐标下为圆形。其中,坐标下坐标原点为圆心,半径为同一等效塑性应变所取得各个角度的屈服应力值的平均值。

24.步骤4:制备空心圆管拉伸

‑

扭转组合试验试样组,其中共有16个试件,分别标记为1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#,15#,16#。

25.步骤5:确定图3、4、5拉伸

‑

扭转组合预加载路径o

‑

a

‑

o1‑

l,a点坐标为纯拉(σ

a,ten

,0),纯扭(0,σ

a,tor

)和预45

°

组合比例(σ

a,ten

,σ

a,tor

)。第一步为预加载阶段,使用应变控制,对试件施加单拉或纯扭或预45

°

组合拉扭直到指定等效应变值。

26.步骤6:同理,l点的坐标为纯拉(σ

o1,ten

,0),纯扭(0,σ

o1,tor

)和预45

°

组合比例(σ

o1,ten

,σ

o1,tor

)。第二步的卸载过程由荷载进行控制,卸载至指定应力值。

27.步骤7:确定y9、y

10

、y

11

、y

12

、y

13

、y

14

、y

15

、y

16

、y

17

、y

18

、y

19

、y20、y

21

、y

22

、y

23

、y

24

坐标(σ

sub,ten

,σ

sub,tor

),后继加载方向的角度由预先设定比例的拉、扭荷载共同实现,θ角表示为与预加载方向逆时针所成夹角θ。在本试验中θ分别取0

°

、30

°

、60

°

、90

°

、120

°

、135

°

、150

°

、165

°

、180

°

、195

°

、210

°

、225

°

、240

°

、270

°

、300

°

、330

°

共16个加载路径,加载到要求荷载后卸载。根据试验前制定的屈服定义方法取得屈服强度,将其绘制在坐标内连接散点绘制出相应的后继屈服面,如图6所示。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1