建立近地表速度模型的方法和装置与流程

本技术涉及地球物理勘探,特别涉及一种建立近地表速度模型的方法和装置。

背景技术:

1、在地球物理勘探领域,地震波在地壳中的传播速度是反映地下构造和岩石特性的一个重要参数。地震波的传播速度的精度直接影响勘探区域的地震资料静校正、速度分析以及最终成像的效果。

2、目前,多采用近地表速度模型确定地震波在近地表传播速度,对于近地表速度模型的建立,首先,需要获取地震波的初至时间,然后,通过初至波折射分析、初至波走时层析等方法,对初至时间进行反演,从而,得到近地表速度模型。

3、使用当前方法确定出的近地表速度模型,通常是假设地震波的传播速度各向同性,即地震波在地壳中沿任意方向的传播速度相同。而实际上,由于地壳在各个方向上的地质分布并不均匀,使得地震波在地壳中沿不同方向的传播速度存在较大差异。因此,使用当前的近地表速度模型确定的地震波的传播速度并不准确。

技术实现思路

1、本技术实施例提供了一种建立近地表速度模型的方法、装置、设备和存储介质,能够解决现有技术中近地表速度模型不准确的问题。技术方案如下:

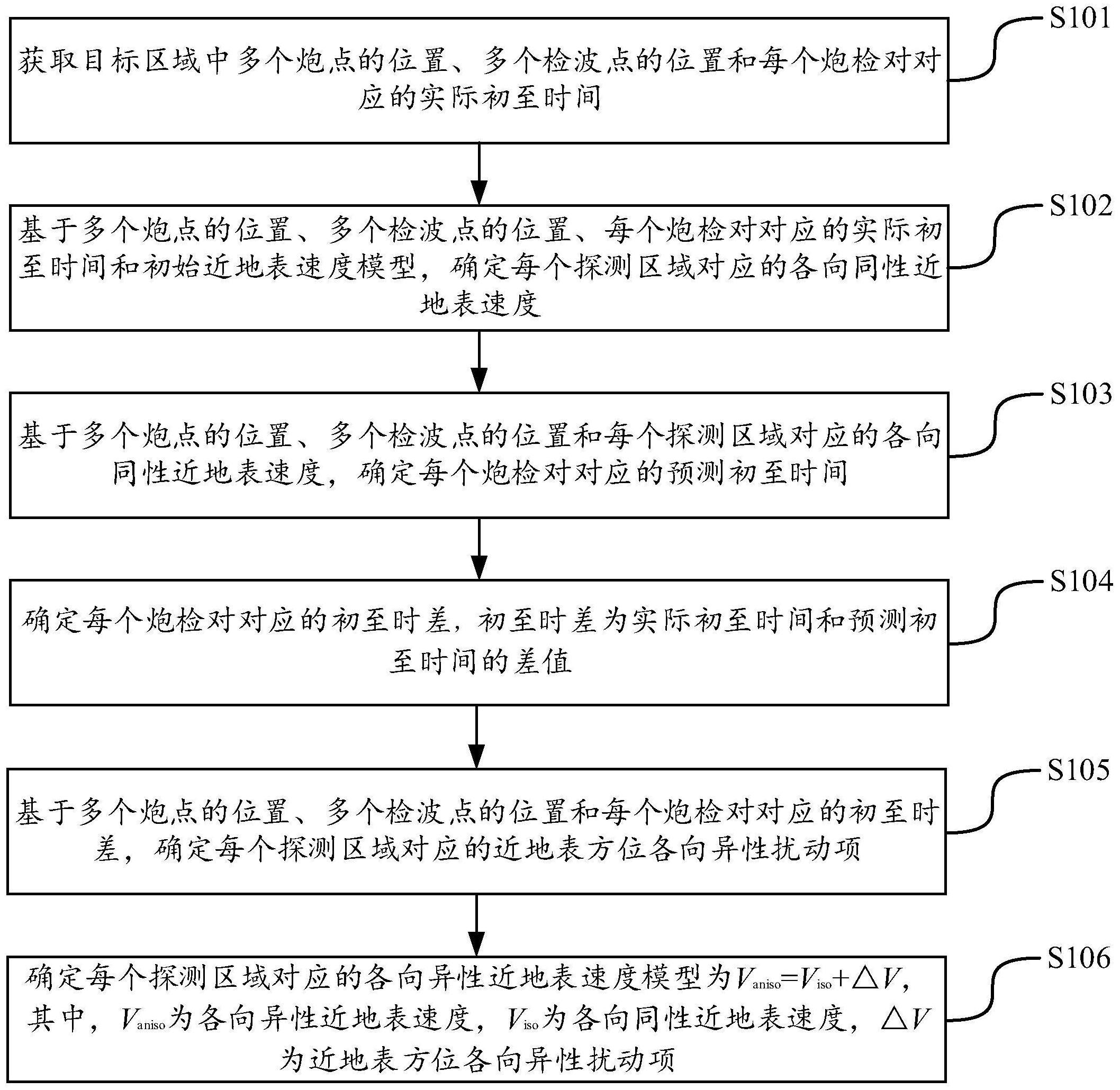

2、第一方面,提供了一种建立近地表速度模型的方法,该方法包括:

3、获取目标区域中多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的实际初至时间,其中,目标区域具有若干个探测区域,炮检对由一个炮点和一个检波点组成;

4、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置、每个炮检对对应的实际初至时间和初始近地表速度模型,确定每个探测区域对应的各向同性近地表速度;

5、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个探测区域对应的各向同性近地表速度,确定每个炮检对对应的预测初至时间;

6、基于每个探测区域对应的各向同性近地表速度、每个炮检对对应的实际初至时间和预测初至时间,确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,其中,探测区域对应的各向异性近地表速度模型用于表示探测区域中不同的方位对应的近地表速度,方位是相对于探测区域的中心点的方位。

7、在一种可能的实现方式中,基于多个炮点的位置、多个检波点的位置、每个炮检对对应的实际初至时间和初始近地表速度模型,确定每个探测区域对应的各向同性近地表速度,包括:

8、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的实际初至时间,确定每个炮检对对应的炮检距、每个探测区域对应的炮点延迟时和检波点延迟时;

9、基于每个探测区域对应的炮点延迟时和检波点延迟时、每个炮检对对应的炮检距和实际初至时间,确定每个探测区域对应的各向同性近地表速度。

10、在一种可能的实现方式中,基于每个探测区域对应的各向同性近地表速度、每个炮检对对应的实际初至时间和预测初至时间,确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,包括:

11、确定每个炮检对对应的初至时差,初至时差为实际初至时间和预测初至时间的差值;

12、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的初至时差,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性扰动项;

13、确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型为vaniso=viso+δv,其中,vaniso为各向异性近地表速度,viso为各向同性近地表速度,δv为近地表方位各向异性扰动项。

14、在一种可能的实现方式中,基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的初至时差,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性扰动项,包括:

15、确定每个炮检对对应的炮检线的中点,炮检线为炮检对中炮点与检波点之间的连线;

16、确定每个探测区域对应的炮检对,其中,探测区域对应的炮检对是炮检线的中点在探测区域内的炮检对;

17、在每个探测区域中,基于多个炮点的位置、多个检波点的位置,确定炮检对对应的炮检距和方位角;

18、对于每个探测区域,在探测区域对应的炮检对对应的炮检距、方位角和初至时差中,确定相同炮检距对应的方位角和初至时差,分别对每个炮检距对应的方位角和初至时差进行拟合处理,得到每个炮检距对应的方位角与初至时差的关系式,基于每个炮检距和对应的关系式,确定每个炮检距对应的用方位角表达近地表速度的表达式,基于每个炮检距对应的表达式确定探测区域对应的近地表方位各向异性扰动项。

19、在一种可能的实现方式中,基于每个探测区域对应的各向同性近地表速度、每个炮检对对应的实际初至时间和预测初至时间,确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型之后,还包括:

20、基于每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性幅度。

21、在一种可能的实现方式中,基于每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性幅度,包括:

22、对于每个探测区域,基于探测区域对应的各向异性近地表速度模型,确定探测区域的各个方位对应的近地表速度,采用最小二乘椭圆拟合法对探测区域的各个方位对应的近地表速度进行拟合,确定探测区域对应的最小近地表速度和最大近地表速度;

23、对于每个探测区域,确定探测区域对应的最大近地表速度和最小近地表速度的速度差值,基于探测区域对应的速度差值和最大近地表速度,确定探测区域对应的近地表方位各向异性幅度。

24、第二方面,提供一种建立近地表速度模型的装置,该装置包括:

25、获取模块,用于获取目标区域中多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的实际初至时间,其中,目标区域具有若干个探测区域,炮检对由一个炮点和一个检波点组成;

26、第一确定模块,用于基于多个炮点的位置、多个检波点的位置、每个炮检对对应的实际初至时间和初始近地表速度模型,确定每个探测区域对应的各向同性近地表速度;

27、预测模块,用于基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个探测区域对应的各向同性近地表速度,确定每个炮检对对应的预测初至时间;

28、第二确定模块,用于基于每个探测区域对应的各向同性近地表速度、每个炮检对对应的实际初至时间和预测初至时间,确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,其中,探测区域对应的各向异性近地表速度模型用于表示探测区域中不同的方位对应的近地表速度,方位是相对于探测区域的中心点的方位。

29、在一种可能的实现方式中,所述第一确定模块,用于:

30、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的实际初至时间,确定每个炮检对对应的炮检距、每个探测区域对应的炮点延迟时和检波点延迟时;

31、基于每个探测区域对应的炮点延迟时和检波点延迟时、每个炮检对对应的炮检距和实际初至时间,确定每个探测区域对应的各向同性近地表速度。

32、在一种可能的实现方式中,所述第二确定模块,用于:

33、确定每个炮检对对应的初至时差,初至时差为实际初至时间和预测初至时间的差值;

34、基于多个炮点的位置、多个检波点的位置和每个炮检对对应的初至时差,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性扰动项;

35、确定每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型为vaniso=viso+δv,其中,vaniso为各向异性近地表速度,viso为各向同性近地表速度,δv为近地表方位各向异性扰动项。

36、在一种可能的实现方式中,所述第二确定模块,用于:

37、确定每个炮检对对应的炮检线的中点,炮检线为炮检对中炮点与检波点之间的连线;

38、确定每个探测区域对应的炮检对,其中,探测区域对应的炮检对是炮检线的中点在探测区域内的炮检对;

39、在每个探测区域中,基于多个炮点的位置、多个检波点的位置,确定炮检对对应的炮检距和方位角;

40、对于每个探测区域,在探测区域对应的炮检对对应的炮检距、方位角和初至时差中,确定相同炮检距对应的方位角和初至时差,分别对每个炮检距对应的方位角和初至时差进行拟合处理,得到每个炮检距对应的方位角与初至时差的关系式,基于每个炮检距和对应的关系式,确定每个炮检距对应的用方位角表达近地表速度的表达式,基于每个炮检距对应的表达式确定探测区域对应的近地表方位各向异性扰动项。

41、在一种可能的实现方式中,所述第二确定模块,还用于:

42、基于每个探测区域对应的各向异性近地表速度模型,确定每个探测区域对应的近地表方位各向异性幅度。

43、在一种可能的实现方式中,所述第二确定模块,还用于:

44、对于每个探测区域,基于探测区域对应的各向异性近地表速度模型,确定探测区域的各个方位对应的近地表速度,采用最小二乘椭圆拟合法对探测区域的各个方位对应的近地表速度进行拟合,确定探测区域对应的最小近地表速度和最大近地表速度;

45、对于每个探测区域,确定探测区域对应的最大近地表速度和最小近地表速度的速度差值,基于探测区域对应的速度差值和最大近地表速度,确定探测区域对应的近地表方位各向异性幅度。

46、第三方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器和存储器,存储器中存储有至少一条指令,指令由处理器加载并执行以实现建立近地表速度模型的方法所执行的操作。

47、第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,存储介质中存储有至少一条指令,指令由处理器加载并执行以实现建立近地表速度模型的方法所执行的操作。

48、第五方面,提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括计算机程序代码,在计算机程序代码被计算机设备执行时,计算机设备执行上述第一方面及其可能的实现方式的方法。

49、本技术实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

50、本技术实施例中提到的方案,首先,可以根据炮点的位置、检波点的位置、炮检对对应的实际初至时间和初始近地表速度模型,得到每个探测区域对应的各向同性近地表速度。然后,可以根据各向同性近地表速度,确定出每个炮检对对应的预测初至时间。最后,可以根据每个探测区域对应的各向同性近地表速度、每个炮检对对应的预测初至时间和实际初至时间,确定每个探测区域中不同方位对应的近地表速度。使用该方法确定的近地表速度,具有各向异性的特点,即将地震波在地壳中沿不同方向传播时的速度差异考虑在内。因此,使用该各向异性近地表速度模型确定地震波的传播速度,可以更加真实准确地确定地震波的近地表速度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!