一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法

1.本发明涉及地球物理勘探技术领域,具体涉及一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法。

背景技术:

2.在勘探地球物理学领域内,对地下构造地震探测和精细刻画以及降低施工成本是主要主题,现有用于海洋地震资料采集的技术方法:

3.海洋拖缆多道地震资料采集;

4.海底地震仪(obs)深部地震探测资料采集;

5.海底节点(obn)地震资料采集;

6.在已知海洋地震勘探技术方法中,拖缆多道地震是针对沉积盆地结构、油气储层目标探测的快捷、经济的探测方法;海底地震仪(obs)深部地震探测是针对地壳结构的深部探测方法;海底节点(obn)是在油田开发阶段三维地震的主要工作方法,在海洋地震勘探中,激发地震波的炮间距(相邻两炮的间距)是地震资料采集参数设计中的重要参数。因为在采集作业中,地震勘探船的航行速度相对固定,炮间距的大小决定了相邻两炮激发时间间隔的长短,海洋地震勘探要求相邻炮激发时间间隔必须大于地震炮集记录长度,激发炮间距是海洋地震资料采集参数设计的核心之一。例如:当地震勘探船按5kn/小时(2.54m/s)的速度航行,如果炮间距为25m(时间间距为10s),则地震炮集记录长度不能大于10s;对obs深部地震探测,一般要求记录长度为50s,则激发炮间距应在125m以上。其二,常规的海洋地震勘探方法,无法做到拖缆多道地震与obs深部探测地震资料采集同步进行。这是因为:如果按obs深部探测的炮间距进行资料采集,拖缆多道地震资料因覆盖次数低和存在严重的采集脚印而无法得到合格的成像剖面;如果按拖缆多道地震资料采集设计的炮间距25m(时间间距为10s)进行同步采集,则一个obs炮集记录中包含另外4个激发炮的反射/折射信号。如果炮间距为37.5m(时间间距约为15s),则一个obs炮集记录中包含另外2炮的反射/折射信号。如果炮间距为50m(时间间距约为20s),则一个obs炮集记录中包含另外1炮(或者2炮)的反射/折射信号,由于勘探的目标不同、炮集的记录时间长度不同,盆地结构探测与深部探测都是单独进行的,造成地震勘探的成本增加。而每年在海域进行大量以盆地结构和油气探测为目的的拖缆多道地震探测,如果能在多道地震资料采集的同时同步进行obs深部地震探测,则可以大大增加海洋深部地震探测的测线密度和广度,并节约了obs深部地震探测的地震波激发成本(该成本在obs深部地震探测中占比超过50%)。

技术实现要素:

7.本发明实施例提供了一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法,适用于包括海洋石油和天然气地震勘探、盆地结构和大地构造地震调查的所有领域,通过在拖缆多道地震资料采集时同步进行obs深部地震探测数据,该数据与常规的obs数据在同一记录时窗内只有一个激发炮信号不同,它在同一记录时窗内存在两个以上的激发炮记录,形成多

炮信号叠合记录;通过采用射线追踪与走时拟合方法,可以有效利用obs多炮信号叠合记录,得到对地下地层界面更密集的地震射线覆盖,产生所感兴趣的地壳结构的更精确的速度模型,解决了多道地震勘探与obs深部地震探测资料采集不能同步进行的问题,将极大地降低obs深部地震探测的资料采集费用,同时达到了提升地壳速度结构模型的提取精度的效果。

8.鉴于上述问题,本发明提出的技术方案是:

9.一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法,包括以下步骤:

10.步骤1:首先进行枪阵组合设计和枪阵激发时间间隔和距离间隔设计,其次对所感兴趣的沉积盆地结构和二维地壳速度结构同步进行拖缆多道地震和obs测量,获取所测量的数据,所测量的数据包括震源激发数据和地震记录数据;

11.步骤2:建立obs台站记录中各震相与激发时刻的对应关系,其中震相分布线性地依赖于激发时刻编码,震相走时线性地依赖于偏移距且非线性地依赖于地层速度;

12.步骤3:建立地震波旅行走时模型,通过射线追踪模拟和走时拟合获得二维地壳速度结构。

13.作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤1中,枪阵组合设计的原则是激发的地震子波具有沉积盆地结构刻画的频带宽度,其能量应满足获得莫霍面的广角反射和/或折射震相对枪阵激发地震波能量要求。

14.作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤1中,枪阵激发时间间隔和距离间隔设计的原则是激发炮点间距相等,同时时间间隔大于多道地震炮集记录时间长度。

15.作为本发明的一种优选技术方案,基于叠合的obs地震记录的二维地壳速度结构通过模型的地震射线追踪和走时拟合迭代处理提取。

16.作为本发明的一种优选技术方案,所述处理方法基于速度结构模拟软件rayinvr进行。

17.相对于现有技术而言,本发明的有益效果是:一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法,通过在拖缆多道地震资料采集时同步进行obs深部地震探测数据,该数据与常规的obs数据在同一记录时窗内只有一个激发炮信号不同,它在同一记录时窗内存在两个以上的激发炮记录,形成多炮信号叠合记录;通过采用射线追踪与走时拟合方法,可以有效利用obs多炮信号叠合记录,得到对地下地层界面更密集的地震射线覆盖,产生所感兴趣的地壳结构的更精确的速度模型,解决了多道地震勘探与obs深部地震探测资料采集不能同步进行的问题,将极大地降低obs深部地震探测的资料采集费用,同时达到了提升地壳速度结构模型的提取精度的效果。

18.上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

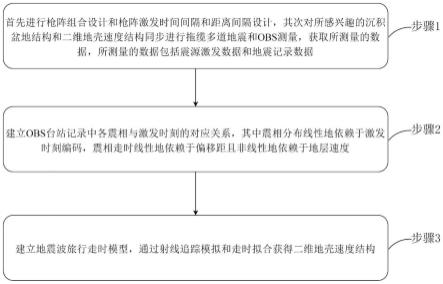

19.图1为本发明实施例公开的一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法流程示意图。

具体实施例

20.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

21.如图1所示,一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法,包括以下步骤:

22.步骤1:首先进行枪阵组合设计和枪阵激发时间间隔和距离间隔设计,其次对所感兴趣的沉积盆地结构和二维地壳速度结构同步进行拖缆多道地震和obs测量,获取所测量的数据,所测量的数据包括震源激发数据和地震记录数据;

23.用于满足多道地震与obs探测的气枪阵列震源组合设计与激发炮间距的计算,包括以下步骤:

24.a)、通过将4~6个枪阵分别沉放在不同的深度上组合成立体枪阵震源;

25.b)、为保障向下传播的地震波前相互正向叠加,需要对各枪阵设置不同的触发时刻(时刻编码);

26.c)、时间编码通过范氏气体气枪子波模型算法进行,选择的标准是高激发脉冲、低续至波气泡、丰富的低频成分和较高的低频能量;

27.d)、枪阵的激发间距以多道地震采集要求的间距为准;

28.步骤2:建立obs台站记录中各震相与激发时刻的对应关系,其中震相分布线性地依赖于激发时刻编码,震相走时线性地依赖于偏移距且非线性地依赖于地层速度;

29.obs台站位置与间距设计,台站位置位于多道地震测线的海底上,台站间距应满足深部探测横向分辨率控制,并且为激发炮间距倍数的整数,以能够方便地抽取共中心点道集;

30.obs台站记录截取的时间窗口的确定包括以下步骤:

31.a)、确定obs数据中单炮记录的时窗长度δt(单位:秒(s));

32.b)、以第一个震点激发时间(s

t1-1

)为基准时间,提取与其激发时间间隔大于单炮记录的时窗长度δt的下一个激发点的位置坐标和激发时间(s

t1-2

),再往后提取与该激发时间间隔大于单炮记录的时窗长度δt的下一个激发点的位置坐标和激发时间;以此类推,直至提取到地震炮线的最后位置,最后按这些炮点位置、激发时间和记录长度截取obs台站的第一张记录;

33.c)、以第二个震点激发时间(s

t2-1

)为基准时间,按照上一条的工作原则和方法,截取obs台站的第二张记录;以此类推顺序截取obs台站的第n(n=1,2,3,

……

)张记录;当地n个震点激发时间(s

tn-1

)满足s

tn-1

≥s

t1-2

,停止截取台站记录;

34.步骤3:建立地震波旅行走时模型,通过射线追踪模拟和走时拟合获得二维地壳速度结构;

35.obs叠合数据的分离、射线追踪与走时模拟,其过程包括以下步骤:

36.a)、构建来自地质认识与多道地震资料解释的地壳速度结构模型;

37.b)、模型的速度结构来自多道地震资料,地质层位与构造特征同时受重力、磁力异常特征数据约束;

38.c)、在数据净化后的包含多个激发炮震相的台站记录剖面上,先识别由本记录第1炮的震相,将基于主炮信号相干性,利用频域中值阈值滤波方法去除邻炮干扰,将有效波和干扰进行分离;

39.d)、在分离后的数据集中进行各类震相的识别;

40.e)、根据震相与激发炮点位置、激发时刻的对应关系,使用基于射线追踪与走时模拟的速度结构模拟软件rayinvr,获得沿测线的地壳速度结构剖面。

41.本一种海底地震仪与拖缆地震联合资料采集的方法,通过在拖缆多道地震资料采集时同步进行obs深部地震探测数据,该数据与常规的obs数据在同一记录时窗内只有一个激发炮信号不同,它在同一记录时窗内存在两个以上的激发炮记录,形成多炮信号叠合记录;通过采用射线追踪与走时拟合方法,可以有效利用obs多炮信号叠合记录,得到对地下地层界面更密集的地震射线覆盖,产生所感兴趣的地壳结构的更精确的速度模型,解决了多道地震勘探与obs深部地震探测资料采集不能同步进行的问题,将极大地降低obs深部地震探测的资料采集费用,同时提升地壳速度结构模型的提取精度的效果。

42.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1