一种雷达及设备的制作方法

1.本技术涉及毫米波雷达技术领域,具体涉及一种雷达及设备。

背景技术:

2.雷达上连接射频集成电路(radio frequency integrated circuit,rfic)和天线的传输线存在辐射泄露的问题。传输线泄露的辐射会对天线的辐射产生干扰,导致天线的方向图出现凹陷,雷达探测出现盲点,降低了雷达探测性能。

技术实现要素:

3.本技术实施例的目的在于提供一种雷达及设备,用以消除雷达探测盲点,提高雷达探测性能。具体技术方案如下:

4.第一方面,本技术实施例提供了一种雷达,所述雷达包括雷达板、第一覆层和雷达罩;

5.所述雷达板上设置有至少一个射频集成电路rfic芯片、传输线区域、天线区域,每个rfic芯片通过传输线区域连接天线区域;

6.所述第一覆层覆盖全部或部分传输线区域。

7.在一些实施例中,所述第一覆层由多个带有图案的覆层单元构成。

8.在一些实施例中,所述覆层单元的形状为矩形,所述图案为箭头形图案,且所述箭头形图案的头部和尾部的连线与所述覆层单元的一个对角线重合。

9.在一些实施例中,所述第一覆层上周期性排列多组带有图案的覆层单元,一组覆层单元包括的各个覆层单元的图案方向不同。

10.在一些实施例中,所述覆层单元的材质为金属。

11.在一些实施例中,所述部分传输线区域中存在曲率大于预设曲率的传输线。

12.在一些实施例中,所述第一覆层与所述雷达板的间距与辐射波长的差值小于预设差值。

13.在一些实施例中,所述第一覆层的透射系数大于预设透射系数。

14.在一些实施例中,所述雷达还包括第二覆层,所述第二覆层覆盖全部或部分天线区域;所述第二覆层用于集中所述指定天线的辐射。

15.在一些实施例中,述第一覆层为介质板或印制电路板。

16.在一些实施例中,所述雷达还包括雷达罩;

17.所述雷达罩位于所述雷达板和所述第一覆层上方;

18.所述第一覆层与所述雷达板或所述雷达罩固定连接。

19.第二方面,本技术实施例提供了一种设备,所述设备包括主体和上述任一所述的雷达,所述雷达固定在所述主体上。

20.本技术实施例有益效果:

21.本技术实施例提供的技术方案中,在雷达的传输线上方加载了第一覆层,该第一

覆层可以调控传输线泄露的辐射,使得传输线泄露的辐射分散在整个空间中,减少了集中在天线主瓣区域的辐射,进而降低了传输线泄露的辐射对天线的辐射产生的干扰,消除了雷达探测盲点,提高了雷达探测性能。

22.当然,实施本技术的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

23.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的实施例。

24.图1a为雷达板上单独激励天线区得到的一种辐射方向图;

25.图1b为雷达板上单独激励传输线区得到的一种辐射方向图;

26.图1c为图1a和图1b所示辐射方向图叠加后的雷达板的总方向图;

27.图1d为图1c所示的天线区在uv坐标系下3db波束覆盖情况的一种示意图;

28.图2a和2b为本技术实施例提供的雷达的一种示意图;

29.图3为本技术实施例提供的雷达板的一种示意图;

30.图4为本技术实施例提供的雷达板区域划分的一种示意图;

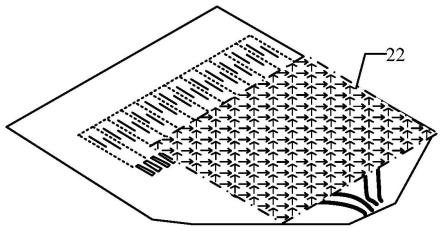

31.图5为本技术实施例提供的带第一覆层的雷达板的一种示意图;

32.图6为本技术实施例提供的覆层单元的一种示意图;

33.图7a为本技术实施例提供的不同箭头长度la下覆层单元在50-70ghz频率范围的透射系数的一种示意图;

34.图7b为本技术实施例提供的不同箭头长度la下覆层单元的透射相位的一种示意图;

35.图8为本技术实施例提供的第一覆层的一种结构示意图;

36.图9a为本技术实施例提供的不带覆层的传输线区泄漏的辐射在uv坐标系下的一种方向图;

37.图9b为本技术实施例提供的带覆层的传输线区泄漏的辐射在uv坐标系下的一种方向图;

38.图10a-图10d为本技术实施例提供的不同频率下带覆层与不带覆层的雷达板的一种切面辐射方向图;

39.图11a为本技术实施例提供的不带覆层的雷达在uv坐标系下的3db波束覆盖情况的一种示意图;

40.图11b为本技术实施例提供的带覆层的雷达在uv坐标系下的3db波束覆盖情况的一种示意图;

41.图11c为本技术实施例提供的单独激励天线在uv坐标系下的3db波束覆盖情况的一种示意图。

具体实施方式

42.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员基于本技术所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

43.雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。本技术实施例中,雷达可以是毫米波雷达或其他类型的雷达。传输线为负责传输射频信号的载体,例如,在pcb上印刷条带结构传输电磁波。

44.雷达,特别是毫米波雷达,在汽车辅助驾驶、安防、医疗健康等领域发挥重要的角色。传统一维(1-dimension,1-d)雷达为单射频集成电路(radio frequency integrated circuit,rfic)芯片的毫米波雷达。由于单rfic芯片的毫米波雷达在分辨率上的不足,因此,单rfic芯片的毫米波雷达已不能满足自动驾驶等应用的需求,进而具备高分辨测角能力的四维(4-dimension,4-d)雷达成为毫米波雷达发展的必然趋势。为满足高分辨测角要求,4d雷达需要具有数倍于传统1-d雷达的天线数量,即要具有数倍于传统1-d雷达的射频通道数,这使得4-d雷达的物理口径也随之增大。大物理口径导致雷达上rfic芯片到天线所需的传输线的走线长度显著增加。这种情况下,传输线的辐射泄漏问题已不可忽视。

45.此外,在近距应用中,要求雷达的天线具备较宽的波束宽度,以提升雷达的视场范围,这些宽波束的天线的增益较低。此消彼长的情况下,前述传输线的辐射泄漏将对雷达的天线的方向图产生显著干扰,导致方向图出现凹陷,雷达探测出现盲点。

46.为便于描述,雷达板上的天线所在区域简称为天线区,雷达板上的传输线所在区域简称为传输线区,图1a-图1d分别示出了:在雷达板上单独激励天线区得到的辐射方向图,在雷达板上单独激励传输线区得到的辐射方向图,图1a和图1b所示的辐射方向图叠加后的雷达板的总方向图。图1a-图1c的结果表明,传输线区出现了不期望的电磁辐射,该辐射与天线区的辐射进行叠加,使得在某些区域,二者出现相消干涉,进而这些区域的辐射强度下降,出现探测盲点。图1d示出了雷达在uv坐标系下3db波束覆盖情况,基于图1d可以发现,雷达的3db波束覆盖区域中出现空白区域,即覆盖盲点或探测盲点,出现在探测盲点区域的目标将无法得到有效的照射,从而无法产生足够强的回波信号,目标难以被雷达所探测到,这意味着雷达将出现探测盲区,雷达的探测性能下降。图1a-图1d中,颜色越深,辐射强度越增。

47.为消除雷达探测盲点,提高雷达探测性能,本技术实施例提供了一种雷达,在雷达的传输线上方加载了第一覆层,该第一覆层可以调控传输线泄露的辐射,使得传输线泄露的辐射分散在整个空间中,减少了集中在天线主瓣区域的辐射,进而降低了传输线泄露的辐射对天线的辐射产生的干扰,消除了雷达探测盲点,提高了雷达探测性能。

48.下面结合图2a-图11c,对本技术实施例提供的雷达进行解释说明。

49.本技术实施例提供的雷达可以为毫米波雷达或其他类型的雷达。该雷达包括雷达板21、第一覆层22和雷达罩23。雷达板21上设置有至少一个rfic芯片211、传输线区域212、天线区域213,每个rfic芯片211通过传输线区域212连接天线区域213;第一覆层覆盖全部或部分传输线区域212。第一覆层22用于调控指定传输线泄露的辐射。

50.本技术实施例中,雷达罩23设置在雷达板21和第一覆层22上方,用于保护雷达板

21免受外力的破坏,即起到保护雷达板21的作用。

51.如图3所示,雷达板21包括一个或多个rfic芯片211,每个rfic芯片211通过一个或多个传输线连接一个或多个天线。一个传输线连接一个天线。为便于描述,本技术实施例中,将上述至少一个传输线所占的区域简称为传输线区域212,将上述至少一个天线所占的区域简称为天线区域213,如图4所示。

52.第一覆层22可以覆盖全部传输线区域212,也可以覆盖部分部分传输线区域212。为了最大限度的消除雷达探测盲点的区域,提高雷达探测性能,第一覆层22可以覆盖全部传输线区域212,也就是,第一覆层22在雷达板21上的垂直投影面积大于或等于雷达板21上的传输线区域的面积,如图5所示。

53.为了降低雷达的制造成本,第一覆层22可以覆盖部分部分传输线区域212。在一些实施例中,这里的部分传输线区域212中存在曲率大于预设曲率的传输线。传输线的曲率越大,该传输线的泄露的辐射越多。本技术实施例中,将曲率大于预设曲率的传输线所在区域覆盖,这在降低雷达的制造成本的同时,散射了大部分的辐射,提高了雷达探测性能。

54.本技术实施例中,第一覆层22可以为介质板,也可以为印制电路板(printed circuit board,pcb),第一覆层可以通过三维(3-dimension,3-d)打印技术打印得到,也可以通过注塑成型得到。第一覆层可以为塑料的材质,也可以为金属材质,对此不进行限定,只要能够实现调控指定传输线泄露的辐射的目的即可。

55.本技术实施例中,第一覆层22可以与雷达板21或雷达罩23固定连接。例如,第一覆层22可以以螺栓或螺钉等螺纹连接的方式,固定在雷达板21或雷达罩23上;第一覆层22也可以以粘接的方式,固定在雷达板21或雷达罩23上,对此不进行限定。

56.本技术实施例中,采用增加第一覆层22的方式,无需修改原有的雷达板的设计,即可实现雷达探测性能提升,适用范围广。此外,第一覆层22可采用廉价,易获得的工艺制作,如pcb工艺,不会明显增加雷达整机成本负担。

57.在一些实施例中,为了便于根据实际需求调整第一覆层22的大小,第一覆层22由多个带有图案的覆层单元构成。这样,可以根据实际需求,调整构成第一覆层22的覆层单元的数量。

58.本技术实施例中,覆层单元的形状可以为矩形、圆形或三角形等,对此不进行限定。覆层单元可以为塑料的材质,也可以为金属材质,对此不进行限定。覆层单元上的形状可以为箭头形、l形、三角形或不规则形状等,对此不进行限定,只要能够实现调控指定传输线泄露的辐射的目的即可。

59.在一些实施例中,覆层单元的形状为矩形,图案为箭头形图案,且箭头形图案的头部和尾部的连线与覆层单元的一个对角线重合。一个示例中,覆层单元的形状为正方形,此时,箭头形图案的头部和尾部的连线与覆层单元的一个对角线重合,可以理解为:覆层单元采用旋转45

°

的箭头形图案,如图6所示。本技术实施例中,箭头形图案的箭头长度la可以根据实际需求进行设定。

60.在不同箭头长度la下,覆层单元在50-70ghz频率范围的透射系数如图7a所示,图7a中,横坐标为频率,单位为ghz,纵坐标为透射系数,单位为分贝(db),不同的曲线对应不同的箭头长度la,la的变化范围是0.1-1.1mm。从图7a可以看出,在50-70ghz频率范围内,覆层单元的透射系数优于-2db,绝大多数情况下优于-1db。

61.在不同箭头长度la下,覆层单元的透射相位如图7b所示,图7b中,横坐标为箭头长度,单位为毫秒(mm),纵坐标为相位,单位为度(deg)。从图7b可以看出,透过覆层的透射相位有超过200

°

的变化。通过设计覆层单元的排列方式,传输线区域212泄露的辐射能很大程度的被散射到空间中,而不会集中在天线的主瓣内,降低了传输线泄露的辐射对天线的辐射产生的干扰,消除了雷达探测盲点,提高了雷达探测性能。

62.上述仅以箭头形图案的覆层单元为例进行说明,并不起限定作用。本技术实施例中,第一覆层还可以采用其他图案的覆层单元构成,也可以采用表面凹凸不平的介质板或pcb,只要保证第一覆层22的透射系数大于预设透射系数即可,预设透射系数可以根据实际需求进行设定,例如,预设透射系数可以为-2db或-3db等。

63.在一些实施例中,第一覆层22上周期性排列多组带有图案的覆层单元,一组覆层单元包括的各个覆层单元的图案方向不同。本技术实施例中,覆层上结合周期性和非周期性排列的带有图案的覆层单元,可以实现第一覆层22尽可能的散射传输线区泄露的辐射,进一步消除雷达探测盲点,提高了雷达探测性能。以图6所示的覆层单元为例,周期性和非周期性排列的带有图案的覆层单元的第一覆层22的结构可以参见图8所示,图8中,每个箭头形图案表示一个覆层单元,一组覆层单元包括4个覆层单元,这4个覆层单元上箭头形图案的方向均不同,该第一覆层22中,覆层单元成棋盘式阵列分布。

64.在一些实施例中,第一覆层22与雷达板21的间距与辐射波长的差值小于预设差值,预设差值的大小可以根据实际需求进行设定。本技术实施例中,第一覆层22与雷达板21的间距大约为传输线区域泄露的辐射的一个波长。若第一覆层22与雷达板21过近,则第一覆层22的存在将与雷达板21上的传输线区域212产生耦合,干扰rfic芯片211向天线区域213传输射频信号;若第一覆层22与雷达板21过远,则为避免传输线区域泄露的电磁波辐射扩散,而需要增加第一覆层22的面积,进而导致所需的第一覆层22的面积过大,干扰天线区的正常辐射。本技术实施例中,第一覆层22与雷达板21的间距约为1个波长,如辐射波长约为4mm,则第一覆层22与雷达板21的间距约为4mm,此时,第一覆层22的面积略大于传输线区的面积,可以避免对天线区域的辐射产生干扰。

65.基于图8所示的第一覆层22的结构,发明人进行试验,对比单独激励传输线区域加载第一覆层22前后的辐射强度,发现:如图9a所示的不带覆层的传输线区域泄漏的辐射在uv坐标系下的方向图,如图9b所示的带覆层的传输线区泄漏的辐射在uv坐标系下的方向图,对比图9a和图9b可知,在第一覆层22的作用下,传输线区域泄漏的辐射被散射到整个空域中,因此在天线主瓣区域内观察到的散射能量有显著的下降。图9a-图9b中右侧颜色条表示辐射强度,从下至上,该颜色条表示的辐射强度逐渐增强,图9a-图9b所示的uv坐标系中,带颜色的区域即为散射能量。

66.在确定单独激励传输线区域时,经第一覆层22作用后,传输线区域的辐射泄漏有显著降低,相应的,随角度的变化,雷达的辐射强度波动显著降低,即探测盲区明显降低。如图10a-10d示出了61、62、63、64ghz这4种频率下带覆层与不带覆层的雷达板21的切面辐射方向图,横坐标为角度,单位为deg,纵坐标为增益,单位为dbi,虚线表示带覆层的雷达板21的切面辐射方向图,实线表示不带覆层的雷达板21的切面辐射方向图。从图10a-10d可以看到,在加载覆层之前,随角度的变化,雷达板21的辐射强度有明显的波动,波动深度大于6db;在加载了覆层后,随角度的变化,雷达板21的辐射强度的波动显著降低,波动深度小于

3db。

67.进一步地,发明人对比了带覆层与不带覆层,以及单独激励天线在uv坐标系下的3db波束覆盖情况,如图11a-图11c所示。图11a示出了不带覆层的雷达在uv坐标系下的3db波束覆盖情况,图11b示出了带覆层的雷达在uv坐标系下的3db波束覆盖情况,图11c示出了单独激励天线在uv坐标系下的3db波束覆盖情况,图11a-图11c中右侧颜色条表示辐射强度,从下至上,该颜色条表示的辐射强度逐渐增强,图11a-图11c所示的uv坐标系中,带颜色的区域即为散射能量。对比图11a和图11b可以看到,采用带覆层的雷达时,不带覆层的雷达波束覆盖中的空白区域(即探测盲点)得以消除。对比图11b和图11c可以看到,雷达中加上第一覆层22后,雷达的3db波束覆盖已接近理想情况。

68.在一些实施例中,雷达还可以包括第二覆层,第二覆层覆盖全部或部分天线区域213。

69.本技术实施例中,第二覆层可以与雷达板固定连接,第二覆层也可以与雷达罩固定连接。第二覆层用于集中指定天线的辐射,使得指定天线的辐射主要集中到主瓣区域,以进一步消除雷达探测盲点,提高雷达探测性能。

70.第二覆层可以为介质板或pcb,第二覆层可以由多个带有图案的覆层单元构成,覆层单元的形状为矩形,图案为箭头形图案,且箭头形图案的头部和尾部的连线与覆层单元的一个对角线重合,图案的材质为金属。第二覆层与雷达板的间距可以约为辐射波长,第二覆层的透射系数可以大于预设透射系数。

71.本技术实施例中,对第二覆层的结构不进行具体限定,只要天线区的辐射能够高效的透过第二覆层,且能够起到集中指定天线的辐射的作用即可。

72.本技术实施例还提供了一种设备,该设备包括主体和上述雷达,雷达固定在主体上。该设备可以为移动机器人、自动驾驶车辆、摄像机、无人机等具有雷达探测需求的设备。采用上述雷达进行目标探测,可以有效的减少探测盲区,准确的发现目标或障碍物,及时进行报警,降低了设备运行过程中的事故率。

73.以上所述仅为本技术的较佳实施例,并非用于限定本技术的保护范围。凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本技术的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1