红外传感器的制作方法

1.本实用涉及传感器领域,尤其涉及一种红外传感器。

背景技术:

2.红外焦平面阵列传感器是工业、物联网、安防、家居生活等应用中的重要传感器之一,可以广泛地应用于工业检测、家庭安防、智能家居、节能控制、医疗看护、流量计数、气体检测、火灾监控、消费电子等具有巨大市场需求和发展潜力的诸多领域。

3.工业及民用领域常用的红外焦平面阵列传感器一般为非制冷型,也称为室温红外传感器。非制冷型红外传感器可在室温条件下工作而无需制冷,而且具有体积小、功耗低、价格便宜、更易于便携等优点。非制冷红外传感器一般是热传感器,即通过探测红外辐射的热效应来工作。常用的红外热传感器包括热电堆传感器、热释电传感器、以及微测辐射热计焦平面传感器等。

4.其中,采用像元微桥结构的微测辐射热计(microbolometer)日渐成为绝对主流的非制冷红外焦平面技术。微测辐射热计焦平面传感器通过检测红外辐射热效应引起的热敏电阻的阻值变化而探测相应的辐射强度。为了提高灵敏度,对于非制冷微测辐射热计焦平面传感器的像元微桥结构的性能要求如下:第一,要具有良好的热绝缘性能,以利于把吸收的红外辐射最大化地转化为温度变化;第二,要求具有较低的热质量,以保证在高绝热下仍能维持足够小的热时间常数,从而满足一定的成像频率要求;第三,要求具有较高的红外吸收率。因此,微测辐射热计焦平面传感器的像元微桥结构普遍采用以细长悬臂梁支撑的类似于桥的微结构,并通过表面微加工工艺制作,悬空于cmos读出电路(roic)衬底之上,业界俗称的微桥结构。每个微桥结构形成一个像元微桥结构。

5.虽然,上述绝热的微桥结构设计极大地提高了入射辐射与像元微桥结构温度变化之间的转化效率,显著改善了传感器的灵敏度。但是,上述绝热的微桥结构设计也降低了像元微桥结构对较高能量的入射辐射的承受能力。例如,在受到太阳、钢水、激光等高温或高能物体辐射后,被辐射到的传感器像元微桥结构的温度会显著升高,像元微桥结构会被这些高温辐射“灼伤”,表现为在图像上产生残存的亮线或亮斑,这些亮线或亮斑无法通过图像处理的方法完全校正消除,严重的情况下会在图像上残存几个月,甚至导致传感器的永久性损伤失效。

6.另一方面,通过细长悬臂梁支撑的像元微桥结构的耐机械冲击能力也较差,当使用过程受到外界较强的振动、冲击时,容易产生形变、扭曲、断裂等失效,从而产生盲元,导致红外图像产生死点。限制了非制冷微测辐射热计焦平面传感器在枪瞄、智能制导炮弹等强冲击场景的应用。

7.因此,提供一种能够避免被高温辐射“灼伤”且耐机械冲击的红外传感器是需要解决的技术问题。

技术实现要素:

8.本技术所要解决的技术问题是提供一种红外传感器,能够避免被高温辐射“灼伤”且耐机械冲击。

9.为了解决上述问题,本技术提供了一种红外传感器,包括:像元微桥结构,包括微桥桥面及第一驱动电路组,所述微桥桥面用于吸收红外辐射,所述第一驱动电路组根据所述红外辐射输出电信号以反映目标的温度;至少一双材料热驱动结构,能够发生形变,并在发生形变时与所述微桥桥面的下表面接触,以对所述微桥桥面进行散热及支撑。

10.在一些实施例中,所述双材料热驱动结构包括形状相同且重叠放置的第一形变结构及第二形变结构,所述第二形变结构的热膨胀系数小于所述第一形变结构的热膨胀系数,发生形变时,所述第二形变结构的上表面接触所述微桥桥面的下表面。

11.在一些实施例中,所述红外传感器还包括:第二驱动电路,与所述双材料热驱动结构电连接,所述第二驱动电路对所述双材料热驱动结构施加电流,以驱动所述双材料热驱动结构产生形变。

12.在一些实施例中,所述第一形变结构的形状为条形、十字形、圆形、菱形、或椭圆形。

13.在一些实施例中,所述像元微桥结构还包括:衬底、多个桥墩、多个微悬臂梁、及共振吸收腔;所述微桥桥面的相对两侧分别设置有桥墩以及微悬臂梁。所述第一驱动电路组包括分别位于所述衬底的相对两端部的两个第一驱动电路;所述桥墩的第一端连接至一所述第一驱动电路,第二端通过相应的所述微悬臂梁连接至所述微桥桥面,并在所述微桥桥面及所述衬底之间形成所述共振吸收腔,所述共振吸收腔为1/4波长谐振腔。

14.在一些实施例中,所述微桥桥面包括:红外热敏感层、第一电极层、及第一支撑层,所述第一支撑层通过所述微悬臂梁耦接至相应的所述桥墩;所述红外热敏感层置于所述第一支撑层远离所述第一驱动电路组一侧的表面,用于吸收红外辐射并转化为电信号;所述第一电极层耦接至所有所述第一驱动电路,以传递所述电信号。

15.在一些实施例中,所述微悬臂梁包括:第二电极层及第二支撑层,所述第一电极层通过所述第二电极层连接至所述第一驱动电路,所述第一支撑层通过所述第二支撑层连接至所述桥墩。

16.在一些实施例中,所述红外传感器包括至少一组对称分布的所述双材料热驱动结构。

17.上述技术方案,通过设置至少一能够发生形变的双材料热驱动结构,在高温或高能目标红外辐射入射时,使双材料热驱动结构接触所述微桥桥面靠近所述第一驱动电路组一侧的表面,从而增加像元微桥结构的散热路径,避免在强辐射时传导热量导致的像元微桥结构灼伤。

18.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。

附图说明

19.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术的具体实施方式中

所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

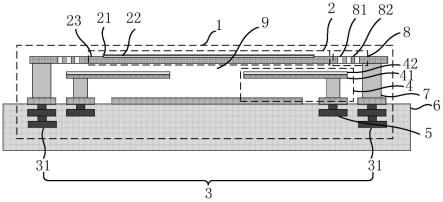

20.图1是本技术一实施例中红外传感器的剖面图;

21.图2是本技术一实施例中双材料热驱动结构的俯视图;

22.图3是本技术另一实施例中双材料热驱动结构的俯视图。

具体实施方式

23.下面将结合本技术具体实施方式中的附图,对本技术具体实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的具体实施方式仅仅是本技术一部分具体实施方式,而不是全部的具体实施方式。基于本技术中的具体实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他具体实施方式,都属于本技术保护的范围。

24.图1是本技术一实施例中红外传感器的剖面图。下面请参阅图1,所述红外传感器包括:像元微桥结构1以及至少一双材料热驱动结构4。所述像元微桥结构1包括微桥桥面2及第一驱动电路组3,所述微桥桥面2用于吸收红外辐射,所述第一驱动电路组3根据所述红外辐射输出电信号以反映目标的温度。所述双材料热驱动结构4,能够发生形变,并在发生形变时与所述微桥桥面2的下表面接触,以对所述微桥桥面2进行散热及支撑。在本实施例中,当所述双材料热驱动结构4发生形变并与所述微桥桥面2的下表面接触,所述双材料热驱动结构4能够成为所述像元微桥结构1的散热路径。

25.下面请继续参阅图1,在本实施例中,所述双材料热驱动结构4包括形状相同且重叠放置的第一形变结构41及第二形变结构42,所述第二形变结构42的热膨胀系数小于所述第一形变结构41的热膨胀系数;发生形变时,所述第二形变结构42的上表面(远离所述第一驱动电路组3的表面)接触所述微桥桥面2的下表面(靠近所述第一驱动电路组3的表面)。在高温或高能目标红外辐射入射时,双材料热驱动结构4也同时会吸收入射的强红外辐射并引发自身温度上升;此时,由于所述第二形变结构42的热膨胀系数小于所述第一形变结构41的热膨胀系数,所述第二形变结构42产生的弯曲偏转小于所述第一形变结构41产生的弯曲偏转。当入射的红外辐射强度超过一定阈值,双材料热驱动结构4弯曲偏转到一定程度,导致所述第二形变结构42的上表面接触所述微桥桥面2的下表面,从而增加像元微桥结构1的散热路径,避免在强辐射时传导热量导致的像元微桥结构1灼伤。在一些实施例中,所述第一形变结构41的材料可以是金、铝等高热膨胀系数金属,所述第二形变结构42的材料可以是氧化硅、氮化硅等低热膨胀系数介质。

26.下面请继续参阅图1,在本实施例中,所述红外传感器还包括:第二驱动电路5,与所述双材料热驱动结构4电连接;所述第二驱动电路5对所述双材料热驱动结构4施加电流,以驱动所述双材料热驱动结构4产生形变。当所述像元微桥结构1应用于强冲击场景时,可以通过所述第二驱动电路5对所述双材料热驱动结构4施加电流从而使其发热,从而对所述像元微桥结构1起到支撑加固的作用,提高所述像元微桥结构1的抗冲击性能。具体的,当所述双材料热驱动结构4因为所述第二驱动电路5对其施加电流从而发热弯曲偏转并与所述像元微桥结构1的微桥桥面2接触,在强冲击力的场景下能够对所述像元微桥结构1起到支撑加固作用;当所述第二驱动电路5停止对所双材料热驱动结构4通电后,所述双材料热驱

动结构4可以恢复原状,所述像元微桥结构1可以恢复到原来的热灵敏度,从而实现对红外传感器的保护。

27.在一些实施例中,所述第一形变结构41的形状为条形、十字形、圆形、菱形、或椭圆形。所述第二形变结构42的形状与所述第一形变结构41的形状相同。

28.下面请继续参阅图1,在本实施例中,所述像元微桥结构1还包括:衬底6、多个桥墩72、多个微悬臂梁8、及共振吸收腔9;所述微桥桥面2的相对两侧分别设置有桥墩72以及微悬臂梁8。所述第一驱动电路组3包括分别位于所述衬底6的相对两端部的两个第一驱动电路31;所述桥墩72的第一端连接至一所述第一驱动电路31,第二端通过相应的所述微悬臂梁8连接至所述微桥桥面2,并在所述微桥桥面2及所述衬底6之间形成所述共振吸收腔9。优选地,所述共振吸收腔为1/4波长谐振腔。所述桥墩72的材料可以为金属等导电材料。

29.接上述实施例,所述微桥桥面2包括:红外热敏感层21、第一电极层22、及第一支撑层23;所述第一支撑层23通过所述微悬臂梁8耦接至相应的所述桥墩72;所述红外热敏感层21置于所述第一支撑层23远离所述第一驱动电路组3的表面,用于吸收红外辐射并转化为电信号;所述第一电极层22耦接至所有所述第一驱动电路31,以传递所述电信号。所述红外热敏感层21的材料可以是非晶硅或氧化钒,所述第一电极层22的材料可以是钛或氮化钛等,所述第一支撑层23的材料可以是氧化硅、氮化硅等介质。

30.在本实施例中,所述像元微桥结构1为单层,在另一些实施例中,所述像元微桥结构1可以为双层或多层结构,其中,双层像元微桥结构包括两个正投影一致的微桥桥面2,多层像元微桥结构包括多个正投影一致的微桥桥面2。

31.在一些实施例中,所述微悬臂梁8包括:第二电极层81及第二支撑层82,所述第一电极层22通过所述第二电极层81连接至相应的所述第一驱动电路31,所述第一支撑层23通过所述第二支撑层82连接至相应的所述桥墩72。所述第二电极层81的材料与所述第一电极层22的材料相同,所述第二支撑层82的材料与所述第一支撑层23的材料相同。

32.图2是本技术一实施例中双材料热驱动结构的俯视图。如图2所示,所述红外传感器包括一组对称分布的所述双材料热驱动结构4,从而对称的对所述微桥桥面2进行散热及支撑。图3是本技术另一实施例中双材料热驱动结构的俯视图。如图3所示,所述红外传感器包括两组对称分布的所述双材料热驱动结构4,以加强对所述微桥桥面2的散热及支撑。在另一些实施例中,可以根据所述微桥桥面2的面积大小设置多组对称的所述双材料热驱动结构4,以对所述微桥桥面2进行散热及支撑。

33.上述技术方案,通过设置至少一能够发生形变的双材料热驱动结构4,在高温或高能目标红外辐射入射时,使双材料热驱动结构4发生形变以接触所述微桥桥面2靠近所述第一驱动电路组3一侧的表面,从而增加像元微桥结构1的散热路径,避免在强辐射时传导热量导致的像元微桥结构1灼伤。并通过设置第二驱动电路5对所述双材料热驱动结构4施加电流从而使所述双材料热驱动结构4发热弯曲偏转并与所述像元微桥结构1的微桥桥面2接触,以在强冲击力的场景下对所述像元微桥结构1起到支撑加固作用,从而实现对红外传感器的保护。

34.需要说明的是,在本文中,诸如第二和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或者操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或者操作之间存在任何这种实际的关系或顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵

盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“还包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

35.本说明书中的各个具体实施方式均采用相关的方式描述,各个具体实施方式之间相同相似的部分互相参见即可,每个具体实施方式重点说明的都是与其他具体实施方式的不同之处。尤其,对于

……

具体实施方式而言,由于其基本相似于

……

具体实施方式,所以描述的比较简单,相关之处参见

……

具体实施方式的部分说明即可。

36.以上所述仅是本技术的优选实施方式,并非用于限定本实用的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1