一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构的制作方法

本技术涉及火电厂高温螺栓的蠕变监督,具体涉及一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构。

背景技术:

1、高温螺栓是火电厂汽轮机设备中重要部件之一,连接着汽轮机汽缸、主汽门、调节汽门以及导汽管等高温部件,确保机组在运行过程中不发生泄漏事故。螺栓的杆部承受轴向拉应力,在高温、高压运行工况下会发生蠕变变形,蠕变断裂失效是高温螺栓的主要失效形式之一。因此,高温螺栓的蠕变监督是火电厂金属技术监督的一项重要内容。

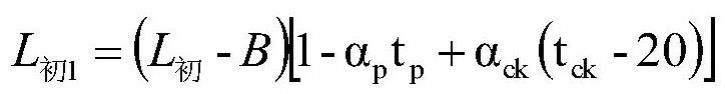

2、目前,关于高温螺栓的蠕变测量,电力行业标准dl/t 439-2018《火力发电厂高温紧固件技术导则》规定:应对高压内缸螺栓进行蠕变监督测量,测量方法是在使用前分别在螺杆两侧的端面打上样冲眼,通过测量样冲眼之间的距离变化测定高温螺栓的蠕变形变情况。该测量方法存在两个问题,首先,样冲孔表面会在高温环境下发生氧化,生成的氧化皮容易脱落,导致样冲眼发生变形,而影响两侧样冲孔间距的测量。其次,常用于蠕变测量的量具为千分尺,其测量面是圆形平面,而样冲眼内凹于螺栓端面,内表面为球形面,两者无法贴合,而其他常规量具中鲜有高精度的测量工具可用于该样冲眼间距的测量。鉴于此,在实际工作中,高温螺栓的蠕变测量工作开展的少之又少,检测人员往往也显得束手无策。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构。

2、本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构,其特征是,包括高温螺栓和蠕变测点,所述蠕变测点设置有4个,4个所述蠕变测点均为圆柱形结构,且均分为上下两层,测点上层为不锈钢材质,测点下层的材质与高温螺栓的材质相同;4个所述蠕变测点分别为测点一、测点二、测点三、测点四,其中,测点一和测点三为一组蠕变测点,测点二和测点四为一组蠕变测点;所述测点一和测点二设置在高温螺栓一侧的端面一上,所述测点三和测点四设置在高温螺栓另一侧的端面二上;所述测点一、测点二、测点三和测点四处于一个平面内,所述测点一和测点二对称分布于螺栓中心孔的两侧,所述测点三和测点四对称分布于螺栓中心孔的两侧,所述测点一和测点三同轴布置,所述测点二和测点四同轴布置。

3、进一步的,所述高温螺栓的每个端面上的蠕变测点均位于端面边缘与螺栓中心孔之间的中间位置。

4、进一步的,所述测点上层与测点下层之间通过焊接连接,所述测点下层与螺栓端面之间通过焊接连接。

5、本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:本实用新型可以实现通过千分尺对高温螺栓蠕变形变进行精确测量,结构简单、合理,不易产生测量误差,便于行业内推广,有利于高温螺栓蠕变监督工作的开展。

技术特征:

1.一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构,其特征是,包括高温螺栓和蠕变测点,所述蠕变测点设置有4个,4个所述蠕变测点均为圆柱形结构,且均分为上下两层,测点上层为不锈钢材质,测点下层的材质与高温螺栓的材质相同;4个所述蠕变测点分别为测点一(1)、测点二(2)、测点三(3)、测点四(4),其中,测点一(1)和测点三(3)为一组蠕变测点,测点二(2)和测点四(4)为一组蠕变测点;所述测点一(1)和测点二(2)设置在高温螺栓一侧的端面一(5)上,所述测点三(3)和测点四(4)设置在高温螺栓另一侧的端面二(6)上;所述测点一(1)、测点二(2)、测点三(3)和测点四(4)处于一个平面内,所述测点一(1)和测点二(2)对称分布于螺栓中心孔(7)的两侧,所述测点三(3)和测点四(4)对称分布于螺栓中心孔(7)的两侧,所述测点一(1)和测点三(3)同轴布置,所述测点二(2)和测点四(4)同轴布置。

2.根据权利要求1所述的适用于高温螺栓蠕变测量的结构,其特征是,所述高温螺栓的每个端面上的蠕变测点均位于端面边缘与螺栓中心孔(7)之间的中间位置。

3.根据权利要求1或2所述的适用于高温螺栓蠕变测量的结构,其特征是,所述测点上层与测点下层之间通过焊接连接,所述测点下层与螺栓端面之间通过焊接连接。

技术总结

本技术公开了一种适用于高温螺栓蠕变测量的结构,包括高温螺栓和蠕变测点,蠕变测点设置有4个,分布在高温螺栓的两侧端面,处于一个平面内,每个测点位于螺栓端面边缘与螺栓中心孔之间的中间位置,与螺栓中心孔成中心对称分布;4个蠕变测点均为圆柱形结构,且均分为上下两层,测点上层为不锈钢材质,测点下层的材质与高温螺栓的材质相同;测点上层和测点下层之间通过焊接连接,测点下层和螺栓端面之间通过焊接连接;本技术结构简单、合理,不易产生测量误差。测量操作简单、快捷,测量结果精度高、误差小,可以通过千分尺精确测量高温螺栓的蠕变形变,便于行业内推广,有利于高温螺栓蠕变监督工作的开展。

技术研发人员:李戈,郭延军,邱质彬,高国宏,黄宜斌,熊宗群,吕佳顺

受保护的技术使用者:华电电力科学研究院有限公司

技术研发日:20221207

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!