一种基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法及系统

本发明涉及一种基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法及系统,属于动力电池。

背景技术:

1、随着电动汽车动力电池使用时间的推移,动力电池会产生劣化或老化。当电池性能发生劣化之后,其使用性能随之衰退,使得电动汽车能量性能受到影响,导致每次充满电后行驶的里程随之减少。此外,针对老化后的动力电池,倘若仍采取之前的控制策略或控制阀值对其实施管理,可能出现电池性能加速衰退问题,这将显著缩短电池使用寿命,增大电池安全隐患。

2、现阶段,针对电池衰退的内部机理研究,主要是外特性法和解体物化法两种。第一种是对电池进行一系列的性能测试将所收集到的温度、电流和电压等数据作为切入点,通过探究这些数据中的关键参数与电池衰退存在着的深层次关联,建立特征参数与内部老化之间的对应关系;从而对电池内部老化机理进行判定。常用的外特性法主要有阻抗谱测试法、开路电压曲线法、微分电压曲线法——differential voltage,dv以及容量增量曲线法——incremental capacity,ic等。

3、第二种则是对全电池进行破坏性拆解,将正负极极片制作成半电池进行测试分析,或通过对极片微观测试探究造成电池老化的机理。借助于x射线衍射仪——x-raydiffraction,xrd来观测电极结构变化情况;扫描电子显微镜——scanning electronmicroscope,sem来探测物质微观形貌是否发生改变;x射线光电子能谱——x-rayphotoemission spectroscopy,xps来判断循环前后电极和隔膜等物质中元素组成的区别等;从而根据对循环前后电池微观测试的结果来确定电池衰退的真实原因。

4、前者更多地是从数据关联角度分析电池老化机制,但其是基于一定的假设条件进行容量衰退机制的诊断及定量分析,无法单独验证结果的正确与否。后者更多地是定性的揭示电池老化机制,但由于对电池破坏而无法进行连续实验,且目前解体物化法主要是针对纽扣半电池进行研究,与实际使用工程中的全电池还存在一定的差异。

技术实现思路

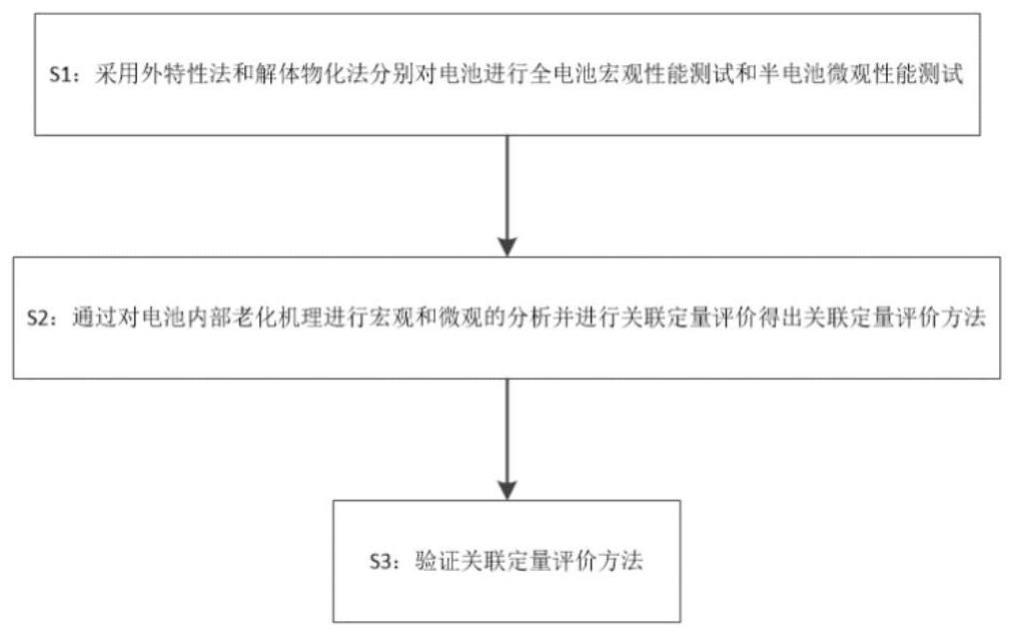

1、发明目的:针对现有技术中存在的不足,本发明提供了一种基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法及系统,本发明通过对电池性能分别进行宏观微观测试并分别进行分析,将分析结果关联定量评价,得出关联定量评价方法。

2、技术方案:一种基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法,包括以下步骤:

3、s1:采用外特性法和解体物化法分别对电池进行全电池宏观性能测试和半电池微观性能测试;

4、s101:对电池进行全电池宏观性能测试,得出电池容量、欧姆内阻、极化内阻及开路电压与soc之间的关系、电池在不同倍率下的充放电特性和不同充放电倍率下的剩余容量;

5、所述全电池宏观性能测试包括容量标定测试、混合功率脉冲特性测试、小倍率充放电测试、不同倍率恒流工况充放电测试和倍率对剩余容量影响测试;

6、s102:对电池进行半电池微观性能测试:将不同健康状态全电池采用恒流恒压的方式充电至满电状态后,对电池进行拆解;然后对拆解得到的负极极片完整部位进行取样,使用x射线衍射仪xrd来观测电极结构变化情况;

7、s2:通过s1的全电池宏观性能测试和半电池微观性能测试得到的参数,对电池内部老化机理分别进行宏观和微观的分析,并将宏观和微观的分析结果进行关联定量评价,得出关联定量评价方法;

8、s201:通过开路电压曲线法和容量增量曲线法分别对电池内部老化机理进行宏观分析;

9、s202:通过使用x射线衍射仪xrd对电池内部老化机理进行微观分析;

10、s203:根据s201和s203的宏观分析结果和微观分析结果进行关联定量评价;

11、s3:对s2得出的关联定量评价法进行验证。

12、本发明通过外特性法和解体物化法对电池分别进行全电池宏观性能测试和半电池微观性能测试,根据全电池宏观性能测试和半电池微观性能测试得到的数据,对电池内部老化机理分别进行宏观和微观的分析,并将宏观和微观的分析结果进行关联定量评价,得出关联定量评价方法,最后再对关联定量评价方法进行验证。

13、优选项,所述s101的容量标定测试的具体步骤如下:

14、对电池进行多次充放电测试,若是连续三次测试中释放电量误差小于2%,那么以三次测试所能放出电量的平均值作为电池在当前状态下的容量;

15、所述s101的混合功率脉冲特性测试的具体步骤如下:

16、在两个不同时差内分别给予电池大倍率的放电脉冲以及充电脉冲,当脉冲结束后,再对电池给予常规倍率的电流使其释放固定的电量,以此循环,直至电池内的电量被全部释放,根据电池在不同脉冲阶段的电压差的变化,得到其在多个荷电状态soc区域内的动态特性从而建立欧姆内阻、极化内阻及开路电压与荷电状态soc之间的关系。

17、所述s101的不同倍率恒流工况充放电测试的具体步骤如下:在各个倍率下采取恒定电流对电池进行持续充放电,以获取电池在不同倍率下的充放电特性;

18、所述s101的倍率对剩余容量影响测试的具体步骤如下:将电池在恒定的环境温度下以不同的倍率充电或放电至电池的最大或者最小截止电压后,将电池静置后,再以小倍率充放电测试中的小电流再次对电池进行充电或放电至截止电压,以得到不同充放电倍率下的剩余容量。

19、优选项,所述s201的开路电压曲线法的具体步骤如下:

20、计算电池的容量比cr:以电池在c/20及以下的倍率的充放电数据建立开路电压曲线,然后将电池在完成不同倍率下充电或放电实验搁置之后的电压,标记为充电结束的静置电压eoc-rcv或放电结束的静置电压eod-rcv,根据获得的充电结束的静置电压eoc-rcv以及放电结束的静置电压eod-rcv,在不同健康状态下调整后的开路电压曲线上找到充电结束的荷电状态eoc-soc和放电结束的荷电状态eod-soc;

21、电池在一定倍率下充入或放出的容量,与通过调整后的开路电压曲线得到的充放电静置电压推测出的△soc相比即为容量比cr:

22、

23、式中,capacity是以一定的倍率充电或者放电时所能充入或放出的电池电量;vsoc是开路电压曲线上通过充电结束的静置电压eoc-rcv以及放电结束的静置电压eod-rcv推测出的荷电状态soc的差值;

24、剩余容量的计算验证:为确定电池内的剩余容量,需要将电池荷电状态soc转化为对应的容量;通过公式(2)来实现soc与容量之间的转化,具体公式如下所示:

25、capacityeod=cr×eodsoc (2)

26、式中,capacityeod是电池放电结束时受到放电倍率影响的剩余容量;eodsoc是通过在开路电压曲线上定位电池放电结束的静置电压对应的soc,即eod-soc;

27、确定动力学损失:当电池完成放电之后,由于动力学损失的存在,会使得eod-rcv上升,且动力学损失与电池的充放电倍率有关,利用剩余容量定量计算出电池因动力学损失造成的容量损失,计算公式如下:

28、

29、capacitykinetic=cr×eodsoc (4)

30、式中,losskinetic是电池因动力学损失造成的容量损失;capacitynew是新电池的额定容量;capacitykinetic是由于动力学损失的存在而产生的容量;

31、确定可循环锂离子损失lli和活性材料损失lam:通过公式(5)计算从本质上造成电池老化的可循环锂离子损失和活性材料损失的大小;

32、

33、式中,losslli+lam是电池内的可循环锂离子损失和活性材料损失之和;capacitynow是当前健康状态下电池的容量。

34、优选项,所述s201的容量增量曲线法的具体步骤如下:

35、以c/20及以下的倍率充电时对应的容量和电压数据建立容量增量曲线,在充电过程中出现的次序可以将它们划分成:峰值a、峰值b和峰值c,分别记作peak a、peak b以及peak c;对电池进行电化学特性分析,得出特征峰的峰值越大就表明此处的化学反应越快;若peak c发生衰退并消失不见,那么peak b值大小和位移变化归因于活性材料损失和可循环锂离子损失;若peak c发生衰退但仍然存在,那么peak b值大小和位移变化归因于活性材料损失,则可以通过dq/dv-充入电量曲线的peak b值和peak c值间低谷的位置变化计算剩余活性材料量,进而根据总的容量衰退量减去活性材料衰退量或者直接根据peak c的衰退,计算得出可循环锂离子损失量,具体计算如下:

36、进行活性材料损失量lam和可循环锂离子损失量lli的计算:

37、计算活性材料损失量:

38、

39、式中,amnew是新电池表现在peak b值和peak c值间低谷对应容量;amnow是当前健康状态下电池表现在peak b值和peak c值间低谷对应容量;lam是电池的活性材料损失;

40、根据总的容量衰退量减去活性材料衰退量计算可循环锂离子损失量lli:

41、

42、capacitylam=amnew-amnow (8)

43、式中,capacitylam是活性材料损失产生的容量损失;lli是可循环锂离子损失;

44、根据衰退的峰值来计算可循环锂离子损失lli,计算公式如下:

45、

46、式中,peakc_cnew是新电池peak c对应的容量;peakc_cnow是当前健康状态下电池peak c对应的容量。

47、优选项,所述s202的具体步骤如下:

48、电池充电时,大量的锂离子脱出穿过隔膜嵌入石墨负极;此时负极的金属锂化物主要为锂碳化合物,在c足够的情况下,嵌入的锂离子量近似等于可循环锂离子量;

49、将不同老化状态电池的x射线衍射仪xrd谱图上出现的衍射峰,与标准图谱进行对比,扫描角度从低到高会产生两个衍射强度较高的衍射峰,分别为peaklic6、peaklic12,计算电池的衍射峰的衍射强度以及对应的峰面积;

50、将c归一化处理后,通过衍射峰强度计算相应的li+含量,即lixc:

51、

52、式中,x1为peaklic6的衍射强度;x2为peaklic12的衍射强度;lixcintensity是通过衍射峰强度计算的锂碳化合物含量;

53、通过衍射峰面积计算计算相应的li+含量:

54、

55、式中,k1为peaklic6的峰面积;k2为peaklic12的峰面积;lixcarea是通过衍射峰面积计算锂碳化合物的含量;

56、通过计算lixc的衰减来表征可循环锂离子的损失;

57、

58、式中,lixcmax是新电池的锂碳化合物含量;lixcnow是当前健康状态下电池的锂碳化合物含量。

59、优选项,所述s203的具体步骤如下:

60、通过标定动力学损失的电池健康状态并修正活性材料损失的x射线衍射仪xrd测试方法来对电池老化机理进行宏微观关联定量评价,

61、标定动力学损失的电池健康状态:标准中电池健康状态是以c/3的倍率对电池进行充放电测试得到的,容量不可避免地会受到动力学损失的影响;因此,需根据动力学损失对健康状态进行调整;调整后的电池健康状态的计算公式为:

62、

63、式中,capacity rationnew是新电池的容量比;capacity rationnow是电池在当前状态下的容量比;sohnew是考虑动力学损失的电池健康状态;

64、修正活性材料损失的x射线衍射仪xrd测试方法:为考虑c的损失,以实现对可循环锂离子损失lli的单独计算,利用ic法对x射线衍射仪xrd测试结果进行分析;具体计算如下:

65、

66、

67、式中,lam是通过ic曲线法计算出的活性材料损失;lixc'now是考虑活性材料损失的锂碳化合物含量;lli'是考虑活性材料损失的可循环锂离子损失。

68、优选项,所述s3的具体步骤如下:

69、根据s101中的不同倍率恒流充放电测试求解不同倍率下的ic曲线,得出倍率对ic曲线的影响关系;根据混合功率脉冲特性测试获得结果分析电池阻抗变化规律,并且基于充电倍率与阻抗之间的关系计算动力学损失;对消除动力学损失后的充电电压和充入电量值求导得出修正后的ic曲线,并以此利用修正后的ic曲线峰面积计算得出的可循环锂离子损失lli和活性材料损失lam与s2得出的结果进行误差对比,以完成对关联定量评价方法的验证:

70、通过特征峰面积可以计算出可循环锂离子损失lli和活性材料损失lam,公式如下所示:

71、

72、

73、式中,peaka+b_new是新电池peak b和peak a的峰面积之和;peaka+b_now是当前健康状态下电池的peak b和peak a的峰面积之和;peakc_new是新电池的peak c面积;peakc_now是当前健康状态下peak c面积。

74、一种实现基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法的系统,包括离线标定模块和在线估计模块;

75、所述离线标定模块用于获取电池去除动力学损失的ic曲线,并得到ic曲线特征峰面积和lli与lam之间的离线标定函数;

76、所述在线估计模块用于根据实测电压、电流数据,获取局部ic曲线,基于ic曲线获得对应的峰面积,并将峰面积输入至离线标定函数,得到实测电池的lli与lam。

77、优选项,所述离线标定模块用于对电池进行混合功率脉冲特性测试和小倍率充放电测试,根据混合功率脉冲特性测试获得结果分析电池阻抗变化规律,并且基于充电倍率与阻抗之间的关系计算动力学损失;

78、对消除动力学损失后的充电电压和充入电量值求导得出修正后的ic曲线,根据peak a和peak b的峰面积得到电池活性材料损失,peak c的峰面积衰退计算可循环锂离子损失,建立特征峰面积与lli和lam之间的离线标定函数。

79、优选项,所述在线估计模块用于根据实测的电压和电流数据,分析ic曲线不同特征峰对应电压范围内的电流大小,根据对应的电流进行相应的动力学修正;

80、根据充入电量对修正后的电压进行求导计算得到电池局部ic曲线;然后计算特征峰面积,并将对应的峰面积代入离线标定函数关系中,最终实现对可循环锂离子损失和活性材料损失的定量表征。

81、有益效果:本发明通过对不同健康状态下充入电量q-电压v曲线进行微分得到dq/dv-充入电量曲线,实现对可循环锂离子损失和活性材料损失的定量表征;提出基于x射线衍射仪xrd测试获取可循环锂离子损失的方法,并通过x射线衍射仪xrd测试结果对容量增量曲线法的表征结果进行验证;最后基于容量增量曲线特征峰的变化,提出老化机理定量计算方法;通过对电池健康状态进行动力学损失的重新定义,并将微观x射线衍射仪xrd测试结果与宏观测试得到的容量增量曲线结果联合评价电池老化,将耦合在x射线衍射仪xrd测试中的活性物质损失给剥离出来,实现了对活性锂离子损失的单独计算,通过去除动力学损失的ic曲线定量计算可循环锂离子损失lli和活性材料损失lam,并与dq/dv-充入电量曲线计算出的结果进行对比,以验证基于宏微观关联定量评价电池老化机理的方法,实现了对电池老化机理的宏微观关联定量评价。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!