一种微结构式气体传感器的制作方法

本发明涉及气敏传感领域,尤其涉及一种微结构式气体传感器。

背景技术:

1、cn102359980a涉及一种具有两支撑悬梁四层结构的电阻式气体传感器及制作方法,传感器的结构包括:衬底框架,隔热腔体,加热膜区,过渡区,支撑悬梁,加热电阻丝,供电引线,供电电极,叉指电极,探测引线,探测电极,和敏感膜。其结构特征为:位于隔热腔体上方的加热膜区通过过渡区和支撑悬梁与衬底框架相连;加热电阻丝以折线的形式排布在加热膜区上,并通过供电引线与衬底框架上的供电电极相连;叉指电极排布在加热电阻丝的间隙,并通过探测引线与探测电极相连;敏感膜位于加热膜区上,覆盖整个加热电阻丝和叉指电极,并和叉指电极有良好的电联接。

2、现有技术中,为降低气体传感器的功耗(主要是为了降低加热电极的功耗),更多关注的是热量传递中效率最高的热传导热量散失,实际上剩余的热量传递方式,即热对流以及热辐射造成的热量损失也不能忽视。

3、基于陶瓷板的金属氧化物气体传感器功耗高,材料一致性差,且使用传统的涂敷等方法加载材料,生产效率较低。对于基于mems技术的金属氧化物气体传感器,其由化学方法制备的气敏材料难以加载到微热板上,且材料一致性较差;而利用半导体工艺如溅射、蒸发等工艺可以直接将气敏材料制备在微热平台上,但是其致密的表面结构大大降低了气敏材料的响应和灵敏度。

4、此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于申请人做出本发明时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本发明不具备这些现有技术的特征,相反本发明已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现思路

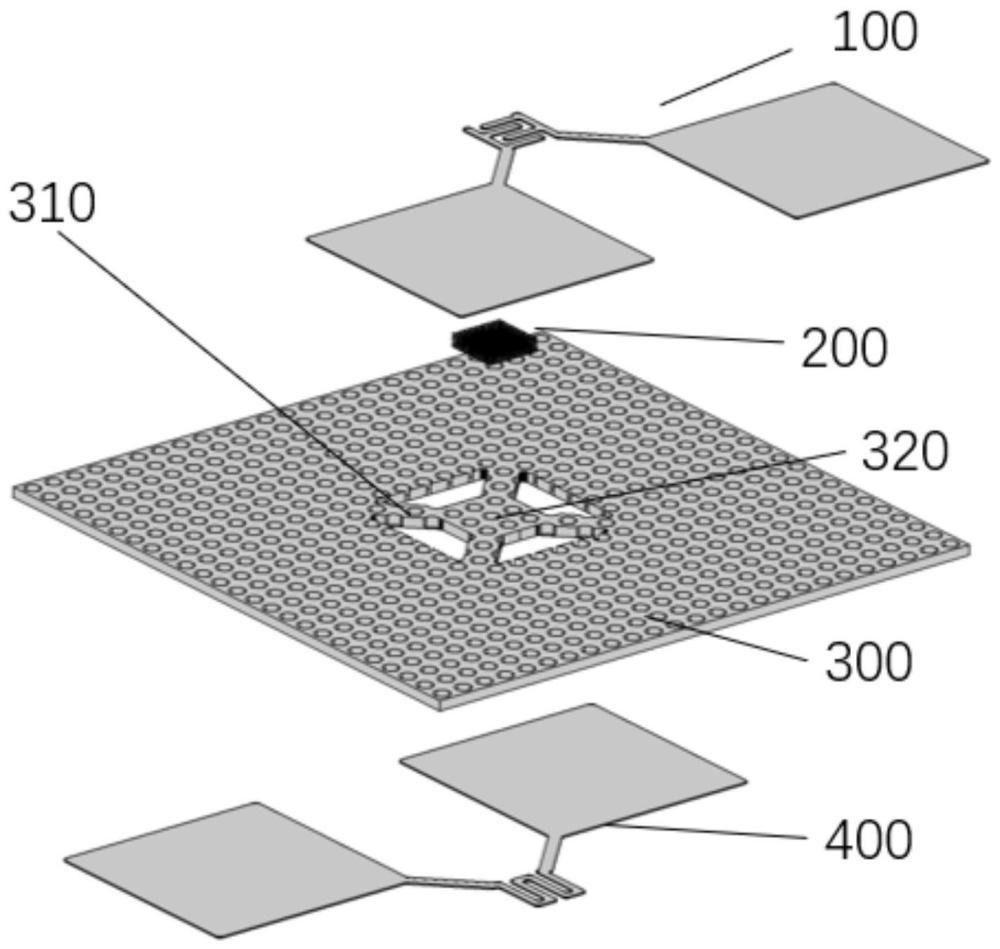

1、为了降低气体传感器的功耗,现有技术中已经出现尝试通过设置空气屏障的方式来减少加热区经由热传导产生热量损失的技术方案。例如,公开号为cn115980141a的专利文献公开了一种悬臂式mems气体传感器及其制造方法,该mems气体传感器的加热电极加热区位于其第一敏感电极和第二敏感电极之间,半导体气敏材料层与下部的第一敏感电极和第二敏感电极通过第二绝缘支撑层上的接触通孔电连接,其中的温度隔离区具有绕半导体气敏材料层的周向设置的贯穿各层的悬膜通孔,相邻的悬膜通孔之间形成悬臂结构。该技术方案的加热区虽然能够通过悬膜通孔进行隔离来减少工作时加热区温度向衬底的热传导以降低热量损失,然而,其中的悬臂结构将加热电极和敏感电极限制在同一工艺层内,这与本发明的悬梁将中置区域悬空设置在衬底的底部空间内的技术方案显著不同,上述现有技术无法实现本发明的以热辐射的方式来降低热量损失的技术效果。针对现有技术之不足,本发明提供了一种微结构式气体传感器,尤其是基于四悬梁结构的高灵敏度微结构式气体传感器,被构造为多个功能层重叠的层结构,包括,

2、衬底,其用于支撑其余的功能层,且至少具备一个向内切割的底部空间,

3、加热电极层,其重叠在衬底上,

4、基底层,其重叠在衬底上且至少部分重叠在加热电极上

5、触媒层,其至少部分重叠在基底层上,

6、检测电极层,其位置对应地重叠在触媒层所在的区域,并且与加热电极层的至少一个部分形成两面夹住触媒层的结构,多层结构的至少部分区域构成用于产生气体反应以执行检测的中置区域,以及用于将中置区域与周边其余部分连接的至少四个悬梁,其中,悬梁将中置区域悬空设置在衬底的底部空间内,且在中置区域和/或悬梁上方设置相对悬空的遮蔽面,遮蔽面被构造为至少以减弱垂直于中置区域和/或悬梁上方气体流动而产生的热对流以及反馈中置区域和/或悬梁向其发散的热辐射的方式减小中置区域和/或悬梁的热量散失。

7、与上述现有技术相比,本发明中的悬梁将中置区域悬空设置在衬底的底部空间内,且在中置区域和/或悬梁上方设置相对悬空的遮蔽面。基于上述区别技术特征,本发明所要解决的技术问题是如何减少气体传感器的热辐射热量散失。现有技术中同样涉及在气体传感器内设置镂空结构的技术方案。例如,公开号为cn213714430u的专利文献公开了一种悬梁结构流量传感器,包括悬梁结构、第一金属薄膜极板、第二金属薄膜极板,悬梁结构包括感流区域和多个悬臂,多个悬臂均匀布设在感流区域四周,悬梁结构上布设第一金属薄膜极板,第一金属薄膜极板与第二金属薄膜极板之间具有高度差,气流作用于悬梁结构,使悬梁结构携带第一金属薄膜极板做靠近或远离第二金属薄膜极板的弯曲变形。该技术方案通过将悬梁结构设计成中央感流,四周悬臂为连接臂,可以实现感流面大,提高灵敏度。也即是说,该技术方案中的镂空结构需要允许气流通过,这与本发明需要避免气流流动以产生热量交换损失的技术方案完全相反。即使将上述现有技术相结合,其最终获得的技术方案也仅仅是通过镂空结构来形成气体通道以加快气体流动,上述镂空结构的技术效果与本发明用于形成实际检测空间的中置区域的作用显著不同。具体地,本方案将用于形成实际检测空间的中置区域设置在镂空的衬底内部的空置区域内,首先对较为脆弱的中置区域部分产生了一定的额外保护效果,同时相对能够固定其周边的气体流动情况,使得检测稳定性得到一定的提升;其次,同时在中置区域和/或悬梁上空以悬置的方式设置了遮蔽面,首先,遮蔽面与上述两个区域之间仍然具备空气间隔,使得两个区域向遮蔽面的以热传导模式传递的热量大幅度减小,得益于空气的低热传导系数,两区域几乎不与遮蔽面产生热传导传热,其次,基于热量传递的另外两个途径,即热对流和热辐射,遮蔽面同时提供了针对该两种方式的传热削弱效果,其一是针对热辐射的反射功能,遮蔽面直接设置在两区域顶部,并且被构造至少具备为能够反射辐射的材料层,且通过选择材料,辐射反射率可以被提升至工程人员满足的水平,这使得遮蔽面形成了能够反射热辐射的效果,有研究表明热辐射所逸散的热量大致占上述两个区域总体热量逸散的10%,该通过此种方式能够相对减小部分热辐射的逸散,其二是针对热对流的削弱功能,常规手段中的传感器,其传感层(即本方案中的中置区域)以及悬梁上方是没有其他结构设置的,目的可能是为了增大其与环境气体的接触效果,但是基于流体力学以及流体热力学,空旷的空间造成以空气为主的流体自然流动性增大,使得传感层上方热对流效应增大,仍基于上述研究表明,通过热对流逸散的热量占总体逸散热量的30%,该部分散失的热量不容忽视,因此本方案采用的遮蔽层,除了能够在中置区域和/或悬梁上方形成直接的辐射反射效果,还能够形成分割腔室,阻挡气体流动的空间,使得流体自然流动性减弱,相对地减弱了热对流的热量逸散。本方案基于上述两个方面的效果,使得由中置区域和/或悬梁逸散的热量能够进一步被降低,进而使得为中置区域加热的加热电极层的输出能效比能够进一步提升,可以实现低能耗或者微能耗传感器。同时从工艺方面,本方案选择将遮蔽层设置在衬底表面上,使得利用简单的沉积方案即可实现遮蔽面的构建,而相对并不会增加工艺难度。

8、优选地,遮蔽面包括被配置为面向中置区域和/或悬梁的第一面,其中,第一面配置为,针对其面向的中置区域和/或悬梁的热辐射之发出,而在其表面形成红外电磁辐射的反射路径,以使得经由中置区域和/或悬梁发散的热辐射被返回至其发散原位。

9、优选地,遮蔽面包括被配置为背离中置区域和/或悬梁的第二面,其中,第二面被配置为,基于其背离的中置区域和/或悬梁的热辐射中的部分辐射能量被第一面吸收,而以其相对较低的热量释放系数,使得第二面以升温的方式储存热量。

10、与上述现有技术相比,本发明考虑到热量仍然有可能以热对流或者热辐射的方式逸散,在中置区域以及悬梁上空设置遮蔽面。基于上述区别技术特征,本发明所要解决的技术问题是如何减少中置区域内的热量散失。具体地,本发明的中置区域以及大部分的悬梁是位于衬底所切割出的底部空间内的,也即悬梁呈斜向设置,使得中置区域所在平面至少低于衬底的上表面。由此,上述遮蔽面能够以部分区域连接至传感器上表面的方式固定在传感器上,并且恰好能够形成遮蔽面相对高、中置区域和悬梁相对低的状态。优选地,遮蔽面可以是多层结构,包括第一面与第二面。基于上述设置,中置区域以及悬梁上方具有底部空间中的至少一部分空置空间,基于空气热传导系数较低,使得藉由热传导这一传导方式所消耗的中置区域和悬梁具备的热量较低,从而对中置区域加热的加热电极能耗可以进一步减小。进一步地,本方案将背离中置区域和/或悬梁的部分设置为低热量释放系数的第二面,第二面因为其低热量释放系数而被作为热量的吸收部位,其能够储存一部分的经过第一面反射后仍然通过热辐射或者通过热对流进入遮蔽面内的热量,以阻止该热量向外界流失,而避免由热量流动而引起的针对中置区域和/或悬梁的热对流影是响进一步加大,在进行检测(即加热电极层开始升温的时候),第二面能够以相对较低的热量释放系数而能够以储存更多热量的方式相对更快地升温,当温度达到或者接近中置区域和/或悬梁的温度的情况下,两个方向的温度差异被快速减小,以使得热流产生的趋势降低,相较于常规方案的中置区域和/或悬梁上方不存在遮蔽面以至于没有任何遮挡,两者上方的可以被视作无限远的空气将两者逸散的热量带到大环境中,而大环境由于其热容相对很高,故基本上不可能形成可明显感知的温度上升,换而言之,在现有的技术配置下,中置区域和/或悬梁上方逸散的热量被大环境所“无限稀释”了,继而导致两区域的热量会源源不断地进入大环境中,由此造成的加热电极输出功率损失是随时间叠加的。而本方案设计的遮蔽面,以其能够吸收并保存热量的第二面使得其能够在一定时间内升温至与上述两区域相同或者接近的温度而使得热量损失或者是加热电极功率损失能够被阻断,而不会随着时间叠加损失。

11、优选地,遮蔽面按照垂直方向上覆盖中置区域和/或悬梁的投影形状的方式悬设在前述两者之一或全部之上,如此设置下,中置区域除与悬梁连接的其余周边的空置部位的上空未被或者未完全被遮蔽面所覆盖。

12、与上述现有技术相比,本发明中的中置区域上空的遮蔽面具体设置方式不同。基于上述区别技术特征,本发明所要解决的技术问题是如何同时降低中置区域因热传递、热辐射和热对流造成的热量散失。具体地,本发明基于上述设置的悬置在中置区域和/或悬梁上方的遮蔽面,一方面,该遮蔽面能够阻挡一部分气体垂直于中置区域和悬梁上的气体流动,由此减弱热对流而产生的热量损失。另一方面,由于上述的多层结构设置,遮蔽面能够对中置区域和悬梁上产生的热辐射进行反射或者阻止其向外界逸散,由此从热辐射方面减小中置区域和悬梁的热量损失。由此,基于上述方案,本发明实际上形成了利用悬置在中置区域和/或悬梁上的遮蔽面结构而至少从热传递、热辐射和热对流三个方向上形成对上述两个区域的热量留存,使得从上述两个区域逸散的热量能够尽可能减小,从而能够节省加热电极的热量功率支出,使得整体传感器的功耗能够进一步减小,能效比可以进一步提升。进一步地,本方案在中置区域和/或悬梁上方悬空设置遮蔽面时,同时考虑了中置区域附近的空气留存的问题,基础地,气体传感器需要接触一定体量的环境空气才能够进行检测,因此本方案首先将中置区域设计为仅依靠四个悬梁连接在周围结构上,而除了悬梁之外的部分均是空置空间,其次将覆盖在两个区域上的遮蔽面设计为未遮蔽或者未完全遮蔽上述除悬梁之外的空置空间,使得在中置区域周围仍然能够形成一定的气体流通,通过合理设计空置空间的大小和遮蔽的面积,气体传感器的检测效果不会受到影响。

13、优选地,在悬梁将中置区域位置设置在衬底的底部空间内的情况下,遮蔽面按照与衬底顶部平行或者重叠的方式设置,以使得遮蔽面是悬置在中置区域和/或悬梁之上的。

14、将中置区域与悬梁以向下的方式设置在衬底的内部空间中,使得遮蔽面可以直接以平行覆盖的方式设置在衬底顶部位置设置,同时能够自然形成悬空于中置区域与悬梁上方,这在工艺上是较为简单的,因为遮蔽面可以被构造为一个规整且简单的平面,其大部分区域可以被支撑在衬底顶部位置上,至于其被构造为对应中置区域和/或悬梁的部分特殊形状,可以由后期的刻蚀制作出来,并且刻蚀本身就属于该气体传感器的制作工艺环节之一,因此这并不会造成工艺上的复杂、成本上的大量提升。

15、优选地,悬梁连接至周边其余部分的一端所在的平面高于其连接至中置区域的一端所在的平面,如此情况下,任意悬梁上的任意假想点距离遮蔽面的垂直距离是基于其距离中置区域的距离长度变化而变化的,且该变化呈反相关关系。

16、基于上述区别技术特征,本发明所要解决的技术问题是如何防止遮蔽面上的升温不一致而导致其结构产生损坏。具体地,由上述的遮蔽面结构,呈倾斜构造的悬梁与呈平面构型的遮蔽面自然形成垂直方向上的距离梯度变化关系,并且越靠近中置区域的悬梁上的任意点位距离遮蔽面的距离相对更远,因此相对较热的区域(指中置区域以及距离中置区域较近的部分悬梁)距离遮蔽面的距离相对较远,以此可以形成较好的热量隔绝效果,使得遮蔽面在投影上较为靠近中置区域的部分升温速度被降低至与其余的相对不靠近中置区域的部分近似的速度,使得遮蔽面各个位置的升温情况接近趋于一致,防止各个部位温度不一致而导致的遮蔽面各处热应力不同而导致结构强度降低、寿命降低等问题。

17、优选地,基底层由多孔陶瓷材料构成基底层。

18、优选地,触媒层由能够与特定气体产生反应的触媒材料以及能够催化反应的催化材料组成,催化材料为贵金属催化材料。

19、优选地,贵金属催化材料沉积或掺杂在触媒材料上。

20、优选地,贵金属催化材料由预处理后的h[ptcl]水溶液滴涂在传感区域并加热得到。

21、优选地,在具备数个相邻的中置区域的情况下,设置有连接构件,连接构件被配置为能够以热传导的方式连通相邻或不相邻的至少两个中置区域的其中一个的热源中心与另一个的热退边缘。连接构件至少能够形成两个中置区域的其中一个的热源中心与另一个的热退边缘之间的热转移通路。连接构件能够基于至少三种热转移途径,即热传导、热对流和热辐射中的其中一种或多种来构成其具体结构,以使得其能够实现上述三种热转移途径的至少一种或多种。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!