分析检测装置及乏燃料后处理系统

本公开涉及辐射物质分析检测,尤其涉及一种分析检测装置及乏燃料后处理系统。

背景技术:

1、传统辐射物质分析检测的应用中,严格区分标定模式以及工作模式(即检测模式),标定模式即在非工作状态下,使用经过实验化验或精密检测得到已知物理、化学成分的标定物作为被检物,用于对测试系统及测试方法进行检验并作为重要参数输入测试系统,工作模式即将未知成分的待测物输入系统测量位进行测试。因此整个测试系统存在标定模式和工作模式切换的场景,此时需要系统停机、人工切换被检物和标定物,且停机时间较长,需要一系列复杂的人工操作。

2、这对于某些大体量生成工业产品的产业中,测试系统只是其中前端部分却是整个系统生产的关键环节,停机时间过长将会影响整个系统生产环节。另外,如涉及对有毒及有辐射性质的被检物进行检测的系统中,两种场景切换也会对分析及操作人员受到辐射等伤害。

技术实现思路

1、本公开的实施例提供了一种分析检测装置及乏燃料后处理系统,能够提高分析装置的检测和维修效率。

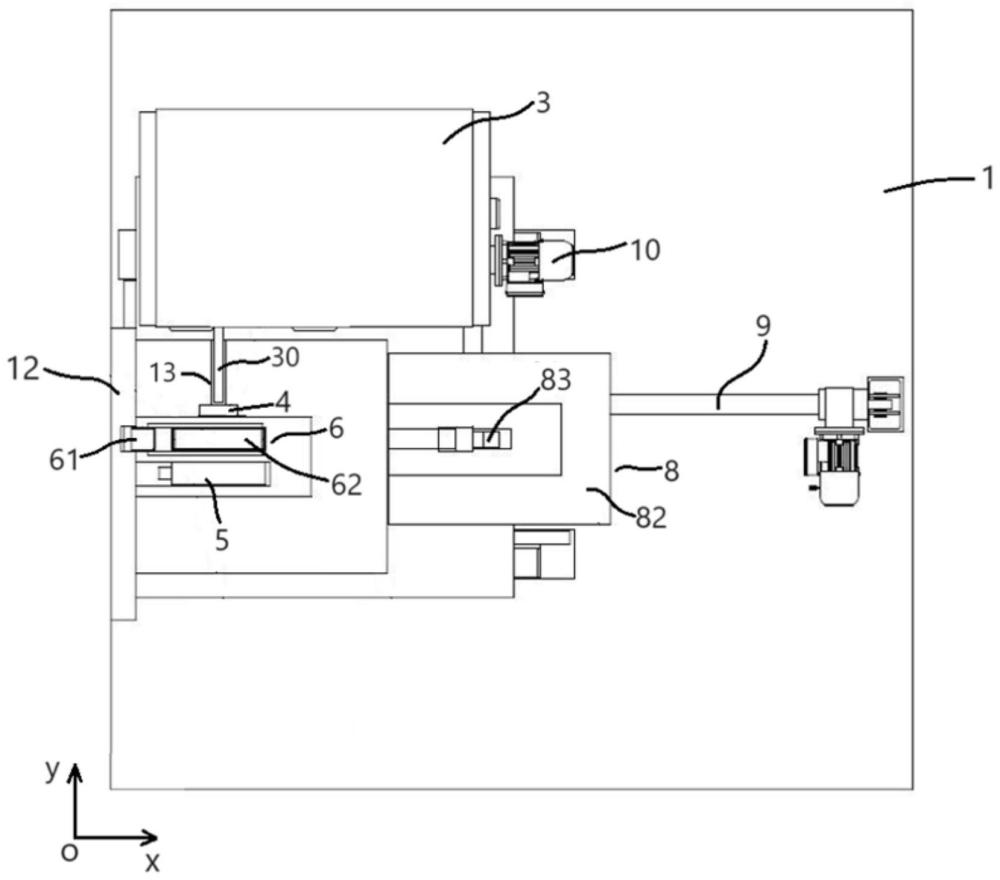

2、本公开第一方面提供了一种分析检测装置,包括:

3、基座;

4、承载平台,沿水平面内相互垂直的第一方向和第二方向可移动地设置于基座;

5、加速器组件和辐射源,辐射源沿第二方向位于加速器组件的一侧,辐射源与加速器组件相对位置固定,且用于接收加速器组件发出的射线而产生粒子;

6、测量组件,相对于基座固定安装,用于容纳被检物以实现检测模式;

7、标定组件,可拆卸地设置,用于容纳标定物以实现标定模式;

8、屏蔽体,用于对辐射源、测量组件和标定组件进行射线防护;和

9、探测器组件,且沿第一方向设在屏蔽体的一侧,用于接收与被检物或标定物作用后的粒子,以分析被检物或标定物的种类和含量;

10、其中,加速器组件、屏蔽体和探测器组件均设在承载平台上,且承载平台被配置为带动屏蔽体沿第一方向以到达或离开防护位置。

11、在一些实施例中,承载平台被配置为在需要拆装标定组件的情况下,通过沿第一方向移动使屏蔽体离开防护位置;并在需要进入标定模式或检测模式的情况下,通过沿第一方向反向移动使屏蔽体到达防护位置。

12、在一些实施例中,承载平台被配置为通过沿第二方向移动使辐射源和探测器组件的位置与测量组件或标定组件匹配。

13、在一些实施例中,在标定模式下,标定组件相对于基座固定且沿第二方向安装于测量组件与辐射源之间;在检测模式下,标定组件拆除。

14、在一些实施例中,在检测模式下,承载平台被配置为通过沿第二方向移动使辐射源靠近测量组件,以使辐射源与测量组件的距离等于在标定模式下的距离。

15、在一些实施例中,

16、在标定模式下,探测器组件在第二方向上与标定组件对准;或者

17、在测量模式下,探测器组件在第二方向上与测量组件对准。

18、在一些实施例中,标定组件包括第一支架和标定槽,第一支架用于实现可拆卸安装,标定槽可插拔地安装于第一支架,标定槽用于容纳标定物。

19、在一些实施例中,加速器组件的侧部设有沿第二方向延伸的漂移管,用于限定射线的路径,漂移管伸入屏蔽体内且端部固定辐射源。

20、在一些实施例中,加速器组件的侧部设有沿第二方向延伸的漂移管,用于限定射线的路径,漂移管伸入屏蔽体内,辐射源固定于屏蔽体的内壁且位于漂移管的端部。

21、在一些实施例中,承载平台包括下平台和上平台,分析检测装置还包括:

22、第一驱动部件,设在基座和下平台之间,用于驱动下平台相对于基座沿第一方向和第二方向中的一个方向移动;和

23、第二驱动部件,设在下平台和上平台之间,用于驱动上平台相对于下平台沿第一方向和第二方向中的另一个方向移动。

24、在一些实施例中,下平台的面积小于上平台的面积。

25、在一些实施例中,分析检测装置还包括两条导轨,两条导轨间隔设在基座上,且导轨的延伸方向与下平台的运动方向一致。

26、在一些实施例中,加速器组件包括:第二支架和加速器,第二支架固定于承载平台,加速器沿第二方向可移动地安装于第二支架。

27、本公开第二方面提供了一种乏燃料后处理系统,包括上述实施例的分析检测装置。

28、基于上述技术方案,将承载平台设计为双自由度移动方式,可通过承载平台沿第一方向或第二方向移动,使加速器组件、辐射源、屏蔽体和探测器组件同步移动,可通过屏蔽体沿第一方向移动实现标定组件的拆装,并在标定模式或检测模式下,相应将加速器组件、辐射源和探测器组件调整至与测量组件或标定组件对应的位置,以满足该模式下的需求,由此能够灵活地使分析检测装置在标定模式和检测模式切换,便于检测和维修,减小分析检测装置的停机标定时间,从而减小对整个生产系统效率的影响。而且,如果被检物有毒或存在放射性,不论在标定模式还是检测模式,都可由屏蔽体防护,保证操作人员免受伤害。

技术特征:

1.一种分析检测装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,所述承载平台(2)被配置为在需要拆装所述标定组件(6)的情况下,通过沿所述第一方向(x)移动使所述屏蔽体(7)离开所述防护位置;并在需要进入所述标定模式或所述检测模式的情况下,通过沿所述第一方向(x)反向移动使所述屏蔽体(7)到达所述防护位置。

3.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,所述承载平台(2)被配置为通过沿所述第二方向(y)移动使所述辐射源(4)和所述探测器组件(8)的位置与所述测量组件(5)或所述标定组件(6)匹配。

4.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的分析检测装置,其特征在于,在所述检测模式下,所述承载平台(2)被配置为通过沿所述第二方向(y)移动使所述辐射源(4)靠近所述测量组件(5),以使所述辐射源(4)与所述测量组件(5)的距离等于在所述标定模式下的距离。

6.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,所述标定组件(6)包括第一支架(61)和标定槽(62),所述第一支架(61)用于实现可拆卸安装,所述标定槽(62)可插拔地安装于所述第一支架(61),所述标定槽(62)用于容纳所述标定物。

8.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,所述加速器组件(3)的侧部设有沿所述第二方向(y)延伸的漂移管(30),用于限定射线的路径,所述漂移管(30)伸入所述屏蔽体(7)内且端部固定所述辐射源(4)。

9.根据权利要求1所述的分析检测装置,其特征在于,所述加速器组件(3)的侧部设有沿所述第二方向(y)延伸的漂移管(30),所述用于限定射线的路径,所述漂移管(30)伸入所述屏蔽体(7)内,所述辐射源(4)固定于所述屏蔽体(7)的内壁且位于所述漂移管(30)的端部。

10.根据权利要求1~9任一项所述的分析检测装置,其特征在于,所述承载平台(2)包括下平台(21)和上平台(22),所述分析检测装置还包括:

11.根据权利要求10所述的分析检测装置,其特征在于,所述下平台(21)的面积小于所述上平台(22)的面积。

12.根据权利要求10所述的分析检测装置,其特征在于,还包括两条导轨(11),两条所述导轨(11)间隔设在所述基座(1)上,且所述导轨(11)的延伸方向与所述下平台(21)的运动方向一致。

13.根据权利要求1~9任一项所述的分析检测装置,其特征在于,所述加速器组件(3)包括:第二支架(31)和加速器(32),所述第二支架(31)固定于所述承载平台(2),所述加速器(32)沿第二方向(y)可移动地安装于所述第二支架(31)。

14.一种乏燃料后处理系统,其特征在于,包括权利要求1~13任一项所述的分析检测装置。

技术总结

本公开涉及一种分析检测装置及乏燃料后处理系统,其中,分析检测装置包括:基座;承载平台,沿水平面内相互垂直的第一方向和第二方向可移动地设于基座;加速器组件和辐射源,辐射源沿第二方向位于加速器组件的一侧,辐射源用于接收加速器组件发出的射线而产生粒子;测量组件,相对于基座固定安装,用于容纳被检物以实现检测模式;标定组件,可拆卸地设置,用于容纳标定物以实现标定模式;屏蔽体,用于对辐射源、测量组件和标定组件进行射线防护;和探测器组件,沿第一方向设在屏蔽体一侧;加速器组件、屏蔽体和探测器组件均设在承载平台上,承载平台被配置为带动屏蔽体沿第一方向以到达或离开防护位置。

技术研发人员:宗春光,李元景,杨祎罡,明申金,宋全伟,史俊平,樊旭平,王东宇,孟辉,王锋,张利

受保护的技术使用者:清华大学

技术研发日:

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!