一种航线规划方法及计算机可读介质与流程

1.本发明涉及无人机技术领域,尤其涉及一种航线规划方法及计算机可读介质。

背景技术:

2.无人机是一种远程操控或者自主飞行的航空器,不搭载操作人员,能够实现自动飞行或者远程引导,同时还能够负载具体装置进行空中作业,因此被应用于工业、农业以及军事等行业。

3.农业无人机在进行植保作业时,通常是按照预先设定的航线由操控员远程操控或者自主飞行。然而现有技术中的无人机航线规划由于缺少地块内的高度信息,存在最小飞行高度受限的缺陷,从而导致即使应用最小飞行高度进行图像采集,也无法满足部分场景的图像识别分辨率要求。而且,现有技术中的凹多边形地块无人机航线规划是以实现覆盖整个地块的全覆盖航线,而此种方法并不适用与抽检任务,存在大量非有效抽检作业航线的缺陷;同时,由于现有技术中是通过人工抽检抽样点的方式进行抽样,而人工抽检偶然性较高,从而导致抽样点分布较为集中,存在最终采集的图像样本代表性较差的缺陷。

4.尤其地,地块往往都是不规则多边形,而现有技术中的无人机在位于某一地理坐标进行采样点拍摄时,需要依托算力消耗极大的计算机图像处理算法逻辑判断当前所处地理位置为待作业地块内还是待作业地块外,每处一个地理坐标均需要依托计算机图像处理算法进行判断,从而导致现有技术中的航线规划方法存在运算量过大及图像存储空间过大的缺陷。另外,通过现有技术所规划出的航线拍摄,不能准确地保证拍摄出的图像是否为待作业地块内的图像,容易超出待作业地块所对应的边界以外,从而拍摄到无效的图像,造成存储空间的浪费;同时,也不能检测到当前待作业地块边界的障碍物,并容易造成无人机的坠毁。

5.有鉴于此,有必要对现有技术中的航线规划方法予以改进,以解决上述问题。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于揭示一种航线规划方法及计算机可读介质,用以解决现有技术中的作业航线算力消耗大,存在大量非有效作业航线,以及作业航线安全性的问题。

7.为实现上述目的,本发明提供了一种航线规划方法,包括:

8.获取待作业地块的边界顶点,得到初始边界;

9.对所述边界顶点进行预处理,得到目标边界顶点,并连接所述目标边界顶点,以确定目标边界;

10.在所述目标边界以内执行初始数量的采样点分布规划操作,并对所述初始数量的采样点进行有效判定,确定有效采样点的数量,以得到初始边界以内目标数量的有效采样点及其分布,其中,目标数量小于或者等于初始数量;

11.根据所述有效采样点及其分布进行航线规划,得到初始边界以内的作业航线。

12.作为本发明的进一步改进,所述对初始数量的采样点进行有效判定,包括:

13.确定所述初始数量的采样点所分别对应的地理坐标,并判断采样点所对应的地理坐标是否位于初始边界外侧;

14.若采样点所对应的地理坐标位于初始边界外侧,则判定当前采样点为第一无效采样点,并删除所述第一无效采样点;

15.若采样点所对应的地理坐标位于初始边界以内,则判定当前采样点为第一有效采样点,并保留所述第一有效采样点,确定第一有效采样点的数量及其分布,并作为有效采样点的数量及其分布。

16.作为本发明的进一步改进,所述在所述目标边界以内执行初始数量的采样点分布规划操作,包括:

17.预设第一采样间距,并在所述目标边界内侧基于所述第一采样间距进行虚拟航线段规划,得到虚拟航线段;

18.预设第二采样间距,并在所述虚拟航线段上基于所述第二采样间距确定初始数量的采样点及其分布,其中,所述虚拟航线段的延伸方向平行于待作业地块的种植行。

19.作为本发明的进一步改进,所述对所述边界顶点进行预处理,得到目标边界顶点,并连接所述目标边界顶点,以确定目标边界,包括:

20.检测初始边界所含边界顶点的凹凸性,并基于所述边界顶点的凹凸性删除凹性边界顶点,得到凸性边界顶点,作为目标边界顶点,并连接所述目标边界顶点,以确定目标边界。

21.作为本发明的进一步改进,所述判断采样点所对应的地理坐标是否位于初始边界外侧,包括:

22.判断采样点所对应的地理坐标是否位于任一填充区域中,其中,所述填充区域为目标边界所对应的区域中剔除初始边界所对应的区域所形成的一个或者多个区域。

23.作为本发明的进一步改进,所述确定第一有效采样点的数量及其分布之后,还包括:

24.预设安全间距,并判断第一有效采样点与初始边界形成的边界线的距离是否小于安全间距;

25.若第一有效采样点与初始边界形成的边界线的距离小于安全间距,则判定当前第一有效采样点为第二无效采样点,并删除所述第二无效采样点;

26.若第一有效采样点与初始边界形成的边界线的距离大于或者等于安全间距,则判定当前第一有效采样点为第二有效采样点,并保留所述第二有效采样点,确定第二有效采样点的数量及其分布,并作为有效采样点的数量及其分布。

27.作为本发明的进一步改进,所述对所述初始数量的采样点进行有效判定之后,包括:

28.确定有效采样点的数量,并判断所述有效采样点的数量是否等于目标数量;

29.若所述有效采样点的数量不等于目标数量,则执行采样点分布规划调整操作,以重新执行初始数量的采样点分布操作;

30.若所述有效采样点的数量等于目标数量,则不执行采样点分布规划调整操作,其中,采样点分布规划调整操作包括根据有效采样点的数量与目标数量的比值,以调整第一采样间距和/或第二采样间距。

31.作为本发明的进一步改进,所述预设第一采样间距,并在所述目标边界内侧基于所述第一采样间距进行虚拟航线段规划,得到虚拟航线段,包括:

32.预配置初始航线段,在所述目标边界内侧垂直于初始航线段的延伸方向上间隔第一采样间距依次分布形成虚拟航线段,其中,初始航线段与初始航线段相邻的初始边界预设第一安全距离。

33.作为本发明的进一步改进,所述预设第二采样间距,并在所述虚拟航线段上基于所述第二采样间距确定初始数量的采样点及其分布,包括:

34.确定虚拟航线段上距离虚拟航线段与目标边界的交点的预设距离为初始采样点;

35.根据初始采样点在所述虚拟航线段上间隔第二采样间距依次均匀分布采样点,其中,预设距离小于或者等于所述第二采样间距。

36.作为本发明的进一步改进,所述根据所述有效采样点及其分布进行航线规划,得到初始边界以内的作业航线之后,还包括:

37.判断所述作业航线与初始边界是否存在重合的地理坐标;

38.若所述作业航线与初始边界存在重合的地理坐标,则在所述作业航线的两个端点之间根据航线过渡点确定规则修正作业航线;

39.航线过渡点确定规则具体为:所述航线过渡点位于距离重合的地理坐标最近的凹性边界顶点为基准确定的过渡区域和所述凹性边界顶点相邻的初始边界向内形成的延长线围合形成的安全过渡区域中,或者,

40.将初始边界向外扩展预设第二安全距离,得到距离重合的地理坐标最近的凹性边界顶点的扩展边界顶点,将扩展边界顶点配置为航线过渡点。

41.基于相同发明思想,本发明还揭示了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质中存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被一处理器读取并运行时,执行如前述发明创造所述的航线规划方法中的步骤。

42.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

43.首先,通过调整第一采样间距以及第二采样间距,并删除第一无效采样点和/或第二无效采样点,不仅可以得到目标数量的采样点,还可以适用不同地块形状,根据地块形状确定采样点的分布,实现了目标数量的采样点的均匀分布;其次,先规划虚拟航线段,再在虚拟航线段上分布采样点,可以根据待作业地块的形状调整采样点的规划,既保证了采样点的均匀性和随机性,又保证了采样点的安全性,相较于栅格的平均分布,在虚拟航线段上更加自由、更加均匀,且更安全地设置采样点;最后,通过设置航线过渡点,以保证了无人机作业过程中的安全性。

附图说明

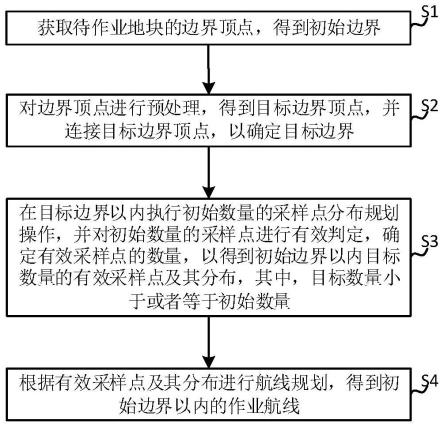

44.图1为本发明所示出的航线规划方法的步骤图;

45.图2为本发明所示出的一种待作业地块的截面图;

46.图3为检测初始边界所含边界顶点的凹凸性的具体步骤图;

47.图4为本发明示出的确定目标边界顶点的示意图;

48.图5为删除凹性边界顶点,保留凸性边界顶点的具体流程图;

49.图6为图1所示出的步骤3的具体步骤图;

50.图7为本发明所示出的规划虚拟航线段的一种实施方式;

51.图8为本发明所示出的规划虚拟航线段的另一种实施方式;

52.图9为本发明所示出的规划虚拟航线段的又一种实施方式;

53.图10为本发明所示出的规划虚拟航线段的再一种实施方式;

54.图11为本发明所示出的规划虚拟航线段以及采样点的一种实施方式;

55.图12为本发明所示出的规划虚拟航线段以及采样点的另一种实施方式;

56.图13为本发明所示出的规划虚拟航线段以及采样点的又一种实施方式;

57.图14为本发明所示出的规划虚拟航线段以及采样点的再一种实施方式;

58.图15为本发明所示出的确定第一有效采样点以及第一无效采样点的具体流程图;

59.图16为删除第一无效采样点的示意图;

60.图17为本发明所示出的确定第二有效采样点以及第二无效采样点的具体流程图;

61.图18为本发明所示出的作业航线规划的具体流程图;

62.图19为本发明所示出的确定航线过渡点的一种具体实施方式;

63.图20为本发明所示出的扩展初始边界的一种具体实施方式;

64.图21为本发明一种计算机可读介质的拓扑图。

具体实施方式

65.下面结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细说明,但应当说明的是,这些实施方式并非对本发明的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本发明的保护范围之内。

66.需要说明的是,初始边界外侧是指位于初始边界以外的区域且包含初始边界的边界线。目标边界内侧是指位于目标边界以内的区域且包含目标边界的边界线。

67.请参图1至图20所示,本发明示出了一种航线规划方法的一种具体实施方式。在本实施方式中,该航线规划方法应用于电子设备,该电子设备例如可以是终端、服务器、地面工作站、无人机等,终端可以是智能手机、平板电脑、便捷式笔记本电脑、台式电脑等,无人机可以是旋翼无人机、固定翼无人机等。其中,旋翼无人机设计在机身上方有多个螺旋桨,多个螺旋桨可以产生强大的升力,操控人员因此可以实现对旋翼无人机的精准控制,而固定翼无人机需要利用跑道或者弹射器等辅助工具以实现发射。另外,旋翼无人机可以实现悬停,而固定翼无人机不能实现悬停,因此,优选为旋翼无人机以更好地实现本发明所揭示的有益效果。

68.请参图1所示,该航线规划方法包括如下步骤s1至步骤s4。

69.步骤s1、获取待作业地块的边界顶点,得到初始边界。

70.示例性地,操控人员控制无人机飞行至待作业地块的边界顶点上方,沿目标方向依次获取待作业地块的所有边界顶点的三维坐标信息,形成待作业地块的所有边界顶点所对应的序列,以确定初始边界的所有边界顶点所对应的序列。

71.具体地,操控人员操控无人机的遥控器,或者操控人员基于无人机自身安装的飞控系统,通过电脑等电子设备实现无人机的自动控制,从而控制无人机自起飞点飞行至待作业地块的边界顶点的上方,以获取待作业地块的边界顶点的三维坐标信息。操控人员调整无人机至预设高度(例如,预设高度为3米)执行打点操作。打点并记录无人机所处的待作

业地块的边界顶点的地理坐标信息,其中,地理坐标信息包括无人机所处的待作业地块的边界顶点的经度、纬度以及相对高度数据,以完成待作业地块的三维模型的建立,同时,基于待作业地块的边界顶点确定初始边界。

72.具体而言,操控人员操控无人机沿目标方向依次打点获取待作业地块的所有边界顶点的地理坐标信息,形成待作业地块的所有边界顶点所对应的序列,从而确定初始边界的所有顶点所对应的序列。根据每个边界顶点所分别对应的地理坐标信息,确定待作业地块的地势信息,例如,基于地理坐标信息所包含的相对高度数据确定单调递增或者单调递减,以确定待作业地块中的斜坡,从而完成待作业地块的三维模型的建立。当然,三维模型的建立不限于此。基于待作业地块的三维坐标模型,在后续确定各个采样点的位置后可以同时确定各个采样点所对应的无人机的飞行高度(即,相对高度数据),从而达到规避待作业地块的障碍物,以避免后续无人机在待作业地块进行工作时,发生碰撞造成无人机的坠毁等危险。

73.需要说明的是,前述预设高度是指超声高度,即,调整无人机的相对于地面/地面障碍物的高度为3米。参图2所示,示例性地,图2示出了一种待作业地块的截面图,其中点a1为无人机的起飞点,点a2和点a3分别为无人机所处的待作业地块的边界顶点。其中,超声高度是指无人机所处的待作业地块的边界顶点相对于地面/地面障碍物的高度,例如,前述预设高度(即超声高度)为3米,可以理解为图2是点a2所示出的h1为超声高度(即,3米),点a3所输出的h2的超声高度(即,3米),也可以理解为,超声高度是指无人机当前所处的待作业地块的边界顶点距离地面/地面障碍物的高度。另外,打点记录中所包含的相对高度数据是指无人机所处的待作业地块的边界顶点相对于起飞点的位置,即,图2中点a2相对于点a1所在水平线的高度为图中所示出的h3(即,打点记录中点a2所对应的相对高度数据),点a3相对于点a1所在水平线的高度为图中所示出的h4(即,打点记录中点a3所对应的相对高度数据)。通过获得相对高度和超声高度,可以以简单的算法构建待作业地块内部的三维模型,确定待作业地块内部的作物/障碍物的情况,节约算力。此外,前述沿目标方向依次打点获取待作业地块的所有边界顶点的地理坐标信息,其中,目标方向可以是顺时针方向,也可以是逆时针方向,还可以是其他任意方向,只要能够实现后续检测得到初始边界所含边界顶点的凹凸性,并基于凹凸性确定是否删除边界顶点,以得到凸性边界顶点,并作为目标边界顶点即可。当然,目标方向优选为顺时针方向或者逆时针方向,以方便后续检测确定初始边界所含边界顶点的凹凸性。

74.可选地,除前述获取待作业地块的边界顶点,得到初始边界的方法,还可以是其他任何方法,例如可以是,人工实地测量、测绘器定点测绘、测绘无人机测绘等,或者基于雷达或者卫星遥感方式测量等,或者通过服务器以无线通信方式载入至无人机的存储介质的方式获取待作业地块的边界顶点,只要能够实现前述确定初始边界并创建待作业地块的三维模型,并保证精度即可。

75.步骤s2、对边界顶点进行预处理,得到目标边界顶点,并连接目标边界顶点,以确定目标边界。

76.示例性地,检测前述得到的初始边界所含边界顶点的凹凸性,并基于边界顶点的凹凸性删除凹性边界顶点,以得到凸性边界顶点,作为目标边界顶点,并连接目标边界顶点,以确定目标边界。

77.具体地,参图3所示,检测初始边界所含边界顶点的凹凸性包括以下步骤s21至步骤s22。

78.步骤s21、依次遍历初始边界的所有边界顶点所对应的序列。

79.具体地,得到初始边界所含边界顶点,对边界顶点沿目标方向(即顺时针方向或者逆时针方向)依次标序号,沿序号依次遍历初始边界所含边界顶点。

80.步骤s22、通过向量叉积法依次计算所有边界顶点所分别对应的向量叉积,并根据前述向量叉积删除凹性边界顶点,保留凸性边界顶点,并作为目标边界顶点。

81.示例性地,参图4所示,初始边界为图中示出的点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8所构成的多边形区域,其中,初始边界包含八个边界顶点,顺时针方向依次为点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8。依照顺时针方向从序号最小的边界顶点依次遍历每个边界顶点,并分别记为p

(b1)

、p

(b2)

、p

(b3)

、p

(b4)

、p

(b5)

、p

(b6)

、p

(b7)

、p

(b8)

,得到每个边界顶点所分别对应的向量叉积,从而基于每个顶点所分别对应的向量叉积,将向量叉积小于零所对应的边界顶点定义为凸性边界顶点,将向量叉积不小于零(即,大于零或者等于零)所对应的边界定义为凹性边界顶点。同时,将凹性边界顶点删除,保留凸性边界顶点,并作为目标边界顶点。

82.具体而言,从点b1开始遍历,选取点b1顺时针方向的上一个边界顶点(即,点b8)以及点b1顺时针方向的下一个边界顶点(即,点b2),基于向量叉积法计算向量(p

(b8)

,p

(b1)

)以及向量(p

(b1)

,p

(b2)

)的叉积并将点b1所对应的向量叉积记为cross

(b1)

,其中,cross

(b1)

=(p

(b8)

,p

(b1)

)

×

(p

(b1)

,p

(b2)

),即,则b1点为凹性边界顶点,删除该点;选取点b2顺时针方向的上一个边界顶点(即,点b8)以及点b2顺时针方向的下一个边界顶点(即,点b3),基于向量叉积法计算向量(p

(b8)

,p

(b2)

)以及向量(p

(b2)

,p

(b3)

)的叉积并将点b2所对应的向量叉积记为cross

(b2)

,其中,cross

(b2)

=(p

(b8)

,p

(b2)

)

×

(p

(b2)

,p

(b3)

),即,即,则b2点为凹形边界顶点,删除该点;选取点b3顺时针方向的上一个边界顶点(即,点b8)以及点b3顺时针方向的下一个边界顶点(即,点b4),基于向量叉积法计算向量(p

(b8)

,p

(b3)

)以及向量(p

(b3)

,p

(b4)

)的叉积,并将点b3所对应的向量叉积记为cross

(b3)

,其中,cross

(b3)

=(p

(b8)

,p

(b3)

)

×

(p

(b3)

,p

(b4)

),即,则b3为凸性边界顶点,不删除,依次类推。沿顺时针方形依次计算得出点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8所分别对应的向量叉积,分别为cross

(b1)

、cross

(b2)

、cross

(b3)

、cross

(b4)

、cross

(b5)

、cross

(b6)

、cross

(b7)

、cross

(b8)

。基于每个边界顶点所分别对应的向量叉积小于零或者不小于零的判断,以确定每个边界顶点所分别对应的凹凸性,并删除凹性边界顶点,保留凸性边界顶点,并作为目标边界顶点,依次连接目标边界顶点以确定目标边界。

83.同理,参图4所示,当目标方向为逆时针时,边界顶点的顺序依次为点b8、点b7、点b6、点b5、点b4、点b3、点b2以及点b1。依照逆时针方向从编号最大的点依次遍历每个边界顶点,并分别记为p

(b8)

、p

(b7)

、p

(b6)

、p

(b5)

、p

(b4)

、p

(b3)

、p

(b2)

、p

(b1)

,得到每个边界顶点所分别对应的向量叉积,从而基于每个顶点所分别对应的向量叉积,将向量叉积小于零所对应的边界顶点定义为凹性边界顶点,将向量叉积不小于零(即,大于零或者等于零)所对应的边界定义为凸性边界顶点。同时,将凹性边界顶点删除,保留凸性边界顶点,并作为目标边界顶点。

例如,从点b8开始遍历,选取点b8逆时针方向的上一个边界顶点(即,点b1)以及点b8顺时针方向的下一个边界顶点(即,点b7),基于向量叉积法计算向量(p

(b1)

,p

(b8)

)以及向量(p

(b8)

,p

(b7)

)的叉积并将点b8所对应的向量叉积记为cross

(b8)

,其中,cross

(b8)

=(p

(b1)

,p

(b8)

)

×

(p

(b8)

,p

(b7)

),即,为凸性边界顶点,不删除;选取点b7逆时针方向的上一个边界顶点(即,点b8)以及点b7顺时针方向的下一个边界顶点(即,点b6),基于向量叉积法计算向量(p

(b8)

,p

(b7)

)以及向量(p

(b7)

,p

(b6)

)的叉积并将点b7所对应的向量叉积记为cross

(b7)

,其中,cross

(b7)

=(p

(b8)

,p

(b7)

)

×

(p

(b7)

,p

(b6)

),即,为凸性边界顶点,不删除;依次类推。基于每个边界顶点所分别对应的向量叉积小于零或者不小于零,以确定每个边界顶点所分别对应的凹凸性,并删除凹性边界顶点,保留凸性边界顶点,并作为目标边界顶点,依次连接目标边界顶点以确定目标边界。

84.参图5所示,前述基于每个边界顶点所分别对应的向量叉积小于零或者不小于零,以确定每个边界顶点所分别对应的凹凸性,并删除凹性边界顶点,保留凸性边界顶点,包括以下步骤s221至步骤s225。

85.步骤s221、判断初始边界的所有边界顶点所对应的序列所对应的目标方向为顺时针方向还是逆时针方向;若目标方向为顺时针方向,则执行步骤s222;若目标方向为逆时针方向,则执行步骤s223。

86.步骤s222、目标方向为顺时针方向,判断边界顶点所对应的向量叉积是否小于零;若是,则执行步骤s224;若否,则执行步骤s225。

87.步骤s223、目标方向为逆时针方向,判断边界顶点所对应的向量叉积是否小于零;若是,则执行步骤s225;若否,则执行步骤s224。

88.步骤s224、判定边界顶点为凸性边界顶点,并保留凸性边界顶点。

89.步骤s225、判定边界顶点为凹性边界顶点,并删除凹性边界顶点。

90.具体地,结合图4所示,若目标方向为顺时针方向,若沿顺时针方向上的点b1所对应的向量叉积cross

(b1)

不小于零(即,大于零或者等于零),判定点b1为凹性边界顶点,并删除点b1。同时,记录由点b1、点b8以及点b2所构成的三角形区域[p

(b1)

、p

(b8)

、p

(b2)

]至凹多边形填充三角形集合即填充区域;若沿顺时针方向上点b1所对应的向量叉积cross

(b1)

小于零,判定点b1为凸性边界顶点,并保留点b1。依次类推,依次遍历全部边界顶点后,得到所有凸性边界顶点,并作为目标边界顶点,依次连接目标边界顶点以确定目标边界。

[0091]

同理,若目标方向为逆时针方向,若沿逆时针方向上的点b8所对应的向量叉积cross

(b8)

不小于零(即,大于零或者等于零),判定点b8为凸性边界顶点,并保留点b8;若沿逆时针方向上的点b8所对应的向量叉积cross

(b8)

小于零,判定点b8为凹性边界顶点,并删除点b8。同时,记录由点b8、点b7以及点b1所构成的三角形区域[p

(b8)

、p

(b7)

、p

(b1)

]至凹多边形填充三角形集合即填充区域。依次类推,依次遍历全部边界顶点后,得到所有凸性边界顶点,并作为目标边界顶点,依次连接目标边界顶点以确定目标边界。

[0092]

需要说明的是,上述遍历边界顶点的步骤重复执行多次,直至最后依次遍历边界顶点得到的结果中不存在凹性边界顶点。例如,参图4所示,沿逆时针方向第一次遍历时,从点b2开始,得到cross

(b2)

不小于零,则判定点b2为凸性边界顶点,不删除,逆时针判断b1,得

到cross

(b1)

小于零,则判定点b1为凹性边界顶点,并删除点b1,同时,记录由点b1、点b8以及点b2所构成的三角形区域[p

(b1)

、p

(b8)

、p

(b2)

]至凹多边形填充三角形集合(即,图4中示出的区域1)。然后,依次遍历剩余的边界顶点,得到cross

(b8)

、cross

(b7)

、cross

(b6)

、cross

(b5)

、cross

(b4)

、cross

(b3)

均大于零,则判定点b8、点b7、点b6、点b5、点b4、点b3均为凸性边界顶点。由于第一次遍历时,得到点b2为凸性边界顶点,因此,需要再次进行第二次遍历。第二次遍历时,依次对点b8、点b7、点b6、点b5、点b4、点b3以及点b2进行遍历,得到cross

(b8)

、cross

(b7)

、cross

(b6)

、cross

(b5)

、cross

(b4)

、cross

(b3)

均大于零,则判定点b8、点b7、点b6、点b5、点b4、点b3均为凸性边界顶点,然后cross

(b2)

小于零,则判定点b2为凹性边界顶点,删除点b2,同时,记录由点b2、点b8以及点b3所构成的三角形区域[p

(b2)

、p

(b8)

、p

(b3)

]至凹多边形填充三角形集合(即,图4中示出的区域2)。由于在第一次遍历时,仍然存在凹形边界顶点b2,因此,需要再次进行第二次遍历,甚至第三次遍历,直至所有的边界顶点都确认为凸性边界顶点。至此,遍历结束,将凸性边界顶点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8作为目标边界顶点,依次连接点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8,得到目标边界。基于前述多次遍历操作,由此确保删除所有凹性边界顶点,并仅保留所有凸性边界顶点,作为目标边界顶点,以确定目标边界,从而方便下述在目标边界中执行采样点规划操作,避免后续运算错误,将路径规划至作业地块外侧等情况的发生。

[0093]

另外,当沿顺时针方向时,同理依次得到凸性边界顶点,作为目标边界顶点,并连接所有目标边界顶点,以形成目标边界,在此不再赘述。

[0094]

此外,凹多边形填充三角形集合中所记录的凹多边形填充三角形为非作业区域,在删除凹性边界顶点的同时,记录凹多边形填充三角形集合以方便后续判断并删除非作业区域中的采样点,从而防止出现没有删除非作业区域中的采样点,以导致规划的路径超出待作业地块所对应的初始边界,拍摄到无效的图像,以造成存储空间的浪费,从而减少了不必要采样点(即,超出初始边界以外的采样点),提高了采样效率并保证了拍摄出的包含待作业地块的图像的可用率,以充分利用无人机所对应的用以存储拍摄图像的存储空间,并避免对非作业地块所对应的部分图像或者包含非作业地块的整体图像的无效运算。

[0095]

需要说明的是,在本实施方式中,将初始边界示意为图4中所示形状,而图4中所示图像仅仅为本发明所揭示的一种示范性的实例,但不能因此限定本发明的保护范围。另,检测得到的初始边界所含边界顶点的凹凸性,并基于凹凸性确定是否删除边界顶点,以得到目标边界顶点的方式,除了可以是前述基于向量叉积法计算得到所有边界顶点所对应的向量叉积,以判断边界顶点所对应的向量叉积小于零或者不小于零,从而确定边界顶点的凹凸性,以最终得到目标边界顶点。还可以是其他方式,例如,人工图纸测量等,只要能实现检测得到初始边界所含边界顶点的凹凸性,并基于边界顶点的凹凸性删除凹性边界顶点,以得到凸性边界顶点,作为目标边界顶点,并连接目标边界顶点,以确定目标边界即可。

[0096]

步骤s3、在目标边界以内执行初始数量的采样点分布规划操作,并对初始数量的采样点进行有效判定,确定有效采样点的数量,以得到初始边界以内目标数量的有效采样点及其分布,其中,目标数量小于或者等于初始数量。

[0097]

示例性地,预设采样间距(即,下述第一采样间距和/或第二采样间距),基于采样间距在目标边界内侧确定虚拟航线段并在虚拟航线段上确定初始数量的采样点及其分布,根据初始边界对初始数量的采样点进行有效判定,确定有效采样点(即,第一有效采样点或

者第二有效采样点)的数量,从而得到初始边界以内目标数量的有效采样点及其分布。

[0098]

参图6所示,前述步骤s3具体包括以下步骤s31至步骤s32。

[0099]

步骤s31、预设第一采样间距,并在目标边界内侧基于第一采样间距进行虚拟航线段规划,得到虚拟航线段。

[0100]

具体地,预设第一采样间距,在点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8所构成的多边形区域内执行虚拟航线段规划操作。其中,虚拟航线段的规划方向可不平行于目标边界的任何边界线,也可平行于目标边界的某一边界线,虚拟航线段的规划方向还可根据待作业地块的地势进行自行调整,以便下述在虚拟航线段上执行采样点分布操作。其中,相邻的虚拟航线段的距离为第一采样间距。

[0101]

另外,在进行虚拟航线段规划时,可以远离凹多边形填充三角形集合所对应的一个或者多个区域(即填充区域),有效地避免了下述在虚拟航线段上执行采样点分布操作时过多采样点分布在凹多边形填充三角形集合所所对应的一个或者多个区域(例如,图4中所示出的区域1以及区域2),由于凹多边形填充三角形集合所所对应的一个或者多个区域为非作业区域,因此减少了后续删除非作业区域中的采样点的操作,从而提高了无人机航线规划的效率。

[0102]

例如,虚拟航线段的规划方式可以是参图7所示。预设第一采样间距为d1,若虚拟航线段的方向不平行于目标边界的某一边界线,则可以选择相邻目标边界的夹角最小的目标边界顶点作为参考点,在距离参考点第一采样间距d1的位置规划虚拟航线段,然后基于第一采样间距依次在目标边界中规划虚拟航线段,直至填满目标边界。可选的,可以距离参考点大于第一采样间距d1的距离设置虚拟航线段,以减少在狭窄区域(相邻目标边界的夹角较小)虚拟航线段的规划,从而避免下述基于虚拟航线段执行采样点分布规划时,狭窄区域中的采样点的过多分布;另外,狭窄区域路径规划较为复杂,不利于无人机自主行驶,由于复杂的路径容易导致无人机的能源消耗过大,且无人机行驶的安全性也很难保证,因此采用前述技术方案能够减少狭窄区域中采样点的过多分布的问题,以避免后续无人机在待作业地块进行工作时发生碰撞所造成的坠毁等危险。

[0103]

例如,虚拟航线段的规划方式还可以是参图8所示。预设第一采样间距为d2,选取目标边界的某一边界线作为参考线,使得虚拟航线段平行于该参考线。优选地,参考线的选取排除凹多边形填充三角形所对应的边界线(例如,图8中,选取边界线b7b8、边界线b6b7、边界线b5b6、边界线b4b5、边界线b3b4,而排除边界线b3b8作为参考线),以减少下述删除无效采样点(即,第一无效采样点和/或第二无效采样点)的次数,从而提高了无人机航线规划的效率,进一步的,还可以排除凹多边形填充三角形所对应的边界线相邻的边界线,例如图8中的b7b8和b3b4,从而进一步提高采样点规划效率。更优选地,参考线的选取为排除了凹多边形填充三角形所对应的边界线极其相邻的边界线中最长的边界线作为参考线(例如,图8中,排除边界线b3b8、b7b8和b3b4后,选择其中最长的边界线b5b6作为参考线),从而方便下述执行采样点分布规划时在较为开阔的虚拟航线段上进行,可增加每段虚拟航线段的长度,便于缩短后续路径规划复杂度和路径规划长度。

[0104]

例如,虚拟航线段的规划方式可以是结合图8与图9所示,在图8的基础上,预设第一间距为d3,在距离参考线第一间距d3的位置规划第一条虚拟航线段,然后与第一条虚拟航线段间隔第一采样间距d2(或者d1)的位置依次规划其余虚拟航线段。优选地,d3小于或

者等于d2,从而提高了虚拟航线段规划的均匀性,以避免下述在执行采样点分布操作时出现大区域遗漏的情况,从而提高了无人机在采样点拍摄得到的图像的准确性。更优选地,同时,为了提高无人机采样的安全性,d3可以大于或者等于下述所揭示的安全间距。

[0105]

例如,虚拟航线段的规划方法还可以是参图10所示,预配置初始航线段,并在目标边界内侧垂直于初始航线段的延伸方向上间隔第一采样间距依次分布形成虚拟航线段,其中,初始航线段与初始航线段相邻的初始边界预设第一安全距离。参图10所示,预设第一安全距离为d10,预设第一采样间距为d11(与前述第一采样间距d1以及d2具等同含义),在与初始边界的边界线间隔第一安全距离d10的位置设置初始航线段,即,图10中所示的初始航线段l6。然后在垂直于初始航线段l6的延伸方向间隔第一采样间距d11依次设置虚拟航线段(即,图10中所示出的虚拟航线段l7、虚拟航线段l8、虚拟航线段l等)。操控人员可以根据实际待作业区域的种植行以确定初始航线段的延伸方向,从而基于初始航线段确定虚拟航线段,从而提高了虚拟航线段规划的均匀性。

[0106]

另外,还可以根据用户所配置的预采样行以确定第一采样间距以及虚拟航线段,以根据用户需求实现对待作业地块的虚拟航线段予以精准规划,从而使得下述在虚拟航线段上执行采样点分布操作更为精准,其中,可以根据用户所预配置的采样行的实际排布方向以及用户所预配置的采样行的实际间距予以确定第一采样间距以及虚拟航线段。

[0107]

此外,还可以基于待作业地块的种植行以确定第一采样间距以及虚拟航线段,即,可以理解为虚拟航线段的延伸方向平行于待作业地块的种植行,从而实现对待作业地块更为精准的虚拟航线段的规划。

[0108]

需要说明的是,前述角度是指某一目标边界顶点的内角所对应的角度。例如,参图7所示,目标边界顶点b2所对应的角度是指∠b8b7b6所对应的角度。前述填满目标边界是指相隔第一采样间距d1依次规划虚拟航线段,直至最后一条虚拟航线段与目标边界不存在重合的地理坐标。例如,基于第一采样间距d1,在距离参考点第一采样间距d1时规划第一条虚拟航线段;然后,在距离第一条虚拟航线段第一采样间距d1时规划第二条虚拟航线段;接着,在距离第二条虚拟航线段第一采样间距d1时规划第三条虚拟航线段,依次类推,直至在在距离第n条虚拟航线段第一采样间距d1时规划第n+1条虚拟航线段,且第n+1条虚拟航线段及其所在直线不与目标边界产生任何重合的地理坐标,至此,停止规划,即规划出n条虚拟航线段,规划操作结束。

[0109]

步骤s32、预设第二采样间距,并在虚拟航线段上基于第二采样间距确定初始数量的采样点及其分布,其中,虚拟航线段的延伸方向平行于待作业地块的种植行。

[0110]

具体地,预设第二采样间距,并基于第二采样间距在虚拟航线段上确定初始数量的采样点的地理坐标。每条虚拟航线段上的相邻两个采样点的距离为第二采样间距。其中,第一采样间距可以等于第二采样间距,也可以不等于第二采样间距。当第一采样间距等于第二采样间距时,可以实现采样点更加均匀地分布;当第一采样间距不等于第二采样间距时,可以根据待作业地块中种植物的长势以及需要采样的位置等因素调整采样点的分布,从而使得采样点的布局更适应具体情况更为合理。

[0111]

例如,虚拟航线段以及采样点的规划方法可以是参图11所示。当第一采样间距设

置为根据用户需求实现对待作业地块的精准虚拟航线规划时,设置第一采样间距为d4,设置第二采样间距为d5,其中,第一采样间距d4>第二采样间距d5,从而实现在基于精准虚拟航线段规划的基础上,得到更多数量的采样点,从而提高了采样点分布的精准性。

[0112]

例如,采样点的规划方法可以是参图12所示。以每条虚拟航线段的同一端侧与目标边界的交点作为起始点,从而根据预设的第二采样间距依次确定采样点。以每条虚拟航线段上的右侧与目标边界的交点作为起始点,即,起始点c1、起始点c2、起始点c3、起始点c4以及起始点c5。分别以每条虚拟航线段上的起始点(即,起始点c1、起始点c2、起始点c3、起始点c4以及起始点c5)作为开始,设置第二采样间距为d6,沿箭头方向e1依次确定每条虚拟航线段上采样点的分布。此外,将起始点(即,起始点c1、起始点c2、起始点c3、起始点c4以及起始点c5)不作为采样点,从而删除了目标边界的边界线的采样点,可以理解为删除了初始边界边缘处的采样点。由此不仅避免了后续无人机在待作业地块进行工作时发生碰撞造成无人机的坠毁等危险,并使得所有采样点的地理位置更为精准。

[0113]

例如,采样点的规划方法还可以是参图13所示。基于虚拟航线段的规划方向,以虚拟航线段与目标边界相交的点作为起始点,从而根据预设的第二采样间距依次确定采样点。参图13所示,虚拟航线段的规划方向为“几”字型,依次设置起始点f1、起始点f2、起始点f3、起始点f4,依次类推。设置第二采样间距为d7,以起始点f1作为开始,沿箭头方向e2在虚拟航线段l1上依次确定采样点;然后,以起始点f2作为开始,沿箭头方向e3在虚拟航线段l2上依次确定采样点;接着,以起始点f3作为开始,沿箭头方向e2在虚拟航线段l3上依次确定采样点;接着,以起始点f4作为开始,沿箭头方向e3在虚拟航线段l4上依次确定采样点,依次类推。前述采样点的规划方式,按照虚拟航线段的规划方向依次确定起始点,减少了采样点规划的偶然性,使得采样点的布局更加随机、更加均匀,从而提高了基于采样点拍摄的图像的随机性,从而避免了现有技术中最终采集的图像样本代表性较差的缺陷。进一步地,为了使得采样点的分布更为准确,将起始点(即,起始点f1、起始点f2、起始点f3、起始点f4,依次类推)不作为采样点,从而提高了采样点的精准性。

[0114]

例如,如上所述,基于虚拟航线段的规划方向,在每条虚拟航线段上依次确定起始点,从而根据第二采样间距依次确定采样点。示例性地,确定虚拟航线段上距离虚拟航线段与目标边界的交点的预设距离为初始采样点,然后,根据初始采样点在虚拟航线段上间隔第二采样间距依次均匀分布采样点,其中,预设距离小于或者等于第二采样间距。具体而言,参图14所示,虚拟航线段的规划方向为“几”字形,预设采样距离s1,将每条虚拟航线段上距离虚拟航线段与目标边界的交点采样距离s1处设置为起始点,依次设置起始点g1、起始点g2、起始点g3、起始点g4,依次类推。设置第二采样间距为d8,以起始点g1作为开始,沿箭头方向e2在虚拟航线段上依次确定采样点;然后,以起始点g2作为开始,沿箭头方向e3在虚拟航线段上依次确定采样点;接着,以起始点g3作为开始,沿箭头方向e2在虚拟航线段上依次确定采样点,接着,以起始点g4作为开始,沿箭头方向e3在虚拟航线段上依次确定采样点,依次类推。由此不仅使得采样点的分布更为均匀,而且根据预设采样距离s1,在距离虚拟航线段与目标边界的交点采样距离s1的地理坐标设置为起始点,从而可以根据需求调整采样距离,以调整起始点的位置,尽可能地将采样点设置地靠近目标边界的边界线,从而可以在保证无人机安全的情况下,使得无人机能够采集到边缘处的图像信息。可选地,采样距离s1≥1/2第二采样间距d8,从而尽可能地提高了采样的均匀性。当然,将距离虚拟航线段

与目标边界的交点采样距离s1的地理坐标设置为起始点,该起始点的设置方向可以为目标边界的同一侧,也可以为目标边界两侧间隔设置,对此本实施例不对起始点的设置方向作限定。

[0115]

需要说明的是,由第一采样间距与第二采样间距所定义出的采样区域,全部区域至少完全覆盖目标边界,从而使得基于第一采样间距与第二采样间距所得到的采样点更为准确,减少采样点选取的偶然性。此外,基于第一采样间距与第二采样间距得到的采样点分布更为均匀、安全。在目标边界中,首先,根据第一采样间距规划虚拟航线段,然后,根据第二采样间距规划采样点。当然,除了前述规划采样点的方式,还可以根据边界的形状适应性规划采样点。由此既保证了采样点分布的均匀性以及随机性,又保证了采样的安全性,相较于栅格的平均分布,可以在预设的虚拟航线段上更加自由、均匀,且更加安全地设置采样点,避免了采样点距离初始边界的边界线过于接近导致的安全性问题(碰撞边界上树木、树枝、障碍物),并出现造成无人机的坠毁的情况,亦避免了前述栅格的采样点过于规则分布所存在的采样准确性不高的缺陷。

[0116]

此外,虚拟航线段的规划以及采样点的分布除了前述方法,还可以是其他任意方法,可以根据客户的需求自行调节,只要能实现均匀、精准地在目标边界中实现采样点的分布,以便下述确保在采样点中确定的第一有效采样点或者第二有效采样点的精准性;另外,在实现精准以及均匀分布的同时,还可以根据需求,以减少后去删除第一无效采样点和/第二无效采样点的操作,从而提高了运算效率。

[0117]

基于虚拟航线段以及虚拟航线段上确定的初始数量的采样点,确定初始数量的采样点所分别对应的地理坐标,从而基于地理坐标对初始数量的采样点进行有效判定,以判断是否删除该采样点,从而得到有效采样点(即,第一有效采样点或者第二有效采样点)及其数量,最终初始边界以内目标数量的有效采样点及其分布。其中,目标数量小于或者等于初始数量。

[0118]

参图15所示,确定初始数量的采样点所分别对应的地理坐标,从而基于地理坐标对初始数量的采样点进行有效判定,以判断是否删除该采样点具体包括以下步骤s331至步骤s335。

[0119]

步骤s331、确定初始数量的采样点所分别对应的地理坐标。

[0120]

步骤s332、判断采样点所对应的地理坐标是否位于初始边界外侧;若是,则执行步骤s333;若否,则执行步骤s334。

[0121]

步骤s333、判定采样点为第一无效采样点,并删除第一无效采样点。

[0122]

步骤s334、判定采样点为第一有效采样点,并保留第一有效采样点。

[0123]

步骤s335、确定第一有效采样点的数量及其分布。

[0124]

具体地,结合图16所示,参前所述,依次连接点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7、点b8所构成的多边形即为初始边界,依次连接点b3、点b4、点b5、点b6、点b7、点b8所构成的多边形即为目标边界。将位于初始边界外侧(可以理解为,位于凹多边形填充三角形集合内且包含凹多边形填充三角形的边界线)的采样点判定为第一无效采样点。参图16,点w1、点w2、点w3以及点w4所对应的地理坐标均位于初始边界外侧,则判定点w1、点w2、点w3以及点w4为第一无效采样点,并删除第一无效采样点,将所有采样点中除去第一无效采样点的其他采样点,定义为第一有效采样点,得到第一有效采样点的数量及其分布,并作为有效采

样点的数量及其分布。

[0125]

需要说明的是,通过每个采样点所分别对应的地理坐标,以确定该采样点是否位于初始边界外侧,从而将位于初始边界外侧的采样点定义为第一无效采样点,并将其删除,之后在进行航线规划时,不对其列入航线规划的范围,由此,无人机在位于某一地理坐标进行采样点拍摄时,不需要依托算力消耗极大的计算机图像处理算法逻辑进行判断无人机当前所处的地理坐标为初始边界以内还是初始边界以外,不需要对每个地理坐标进行判断,从而解决了现有技术中的航线规划方法存在运算量过大及图像存储空间过大的缺陷,减少了对不必要的采样点进行航线规划的步骤,最终不仅提高了航线规划的效率,而且还减轻了无人机的存储空间所承载的负担。优选的,前述判断采样点所对应的地理坐标是否位于初始边界外侧,包括判断采样点所对应的地理坐标是否位于任一填充区域,其中,填充区域为目标边界所对应的区域中剔除初始边界所对应的区域所形成的一个或者多个区域,即,前述凹多边形填充三角形集合内且包含凹多边形填充三角形的边界线,也可以理解为图4中所示出的区域1以及区域2且包含区域1以及区域2的边界线。通过该方法,相较于计算采样点到所有边界顶点的面积之和与待作业地块面积做比较从而判断其是否处于初始边界外侧,仅通过计算采样点到填充区域的各顶点的面积之和与填充区域面积进行比较,当面积相同时,即可判断其处于填充区域中,通过这种方法判断采样点是否处于初始边界外侧,避免每个采样点都要遍历所有边界顶点进行计算,可大大节约算力,提高计算机运行效率。

[0126]

此外,将前述第一有效采样点及其分布作为有效采样点及其分布,为了使得得到的采样点的地理坐标所拍摄的图像更为精准,减少拍摄的图像中超出初始边界的区域(即,不需要的区域),还可以预设安全间距,根据第一有效采样点与初始边界的边界线的距离是否小于安全间距,从而判断是否删除该第一有效采样点。

[0127]

参图17所示,前述判断是否删除第一有效采样点具体包括以下步骤s341至步骤s345。

[0128]

步骤s341、预设安全间距,并确定第一有效采样点所对应的地理坐标。

[0129]

步骤s342、判断第一有效采样点与初始边界的边界线的距离是否小于安全间距;若是,则执行步骤s343;若否,则执行步骤s344。

[0130]

步骤s343、判定该第一有效采样点为第二无效采样点,并删除第二无效采样点。

[0131]

步骤s344、判定该第一有效采样点为第二有效采样点,并保留第二有效采样点。

[0132]

步骤s345、确定第二有效采样点的数量及其分布。

[0133]

具体地,结合图16所示,预设安全间距为d9,以第一有效采样点为圆心,安全间距d9为半径作圆。当圆与初始边界外侧产生重合的地理坐标,则判定第一有效采样点为第二无效采样点。图16中,分别对点w5、点w6、点w7、点w8、点w9、点w10、点w11、点w12、点w13、点w14以及点w15作圆。点w5、点w6、点w7、点w8、点w9、点w10、点w11均与初始边界以外(即,依次连接点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7、点b8所构成的区域)存在重合的地理坐标,则将点w5、点w6、点w7、点w8、点w9、点w10、点w11定义为第二无效采样点,并删除第二无效采样点,将第一有效采样点中除去第二无效采样点的其他第一有效采样点,定义为第二有效采样点,得到第二有效采样点的数量及其分布,并作为有效采样点的数量及其分布。

[0134]

需要说明的是,通过预设安全间距,将第一有效采样点中,距离初始边界的边界线小于安全间距的第一有效采样点删除,之后在进行航线规划时,不将其列入航线规划的范

围,无人机在后续作业航线上进行作业时,减少不必要区域的拍摄,从而减轻了无人机图像存储空间的负担,同时,重复利用无人机图像的存储空间,减少存储空间的浪费,进一步的,提高路径规划的安全性,避免与地块边界过近而导致的安全隐患。

[0135]

此外,前述得到有效采样点的数量及其分布后,判断有效采样点的数量是否等于目标数量;若有效采样点的数量不等于目标数量,则执行采样点分布规划调整操作,以重新执行初始数量的采样点分布操作;若有效采样点的数量等于目标数量,则不执行采样点分布操作。进一步的,当有效采样点的数量不等于目标数量时,若有效采样点的数量大于目标数量,也可执行采样点分布规划调整操作,以重新执行初始数量的采样点分布操作,或者则根据需要选择性地执行(即,执行或者不执行)采样点分布规划调整操作。其中有效采样点的数量是指第一有效采样点的数量或者第二有效采样点的数量。

[0136]

具体而言,采样点分布规划调整操作是指根据有效采样点的数量与目标数量比较结果,增加或减少采样点分布,以使得有效采样点的数量趋近与目标数量。当有效采样点的数量小于目标数量,则减小第一采样间距和/或第二采样间距,可以根据需要适应性调整,从而防止出现有效采样点过少导致初始边界内部分区域拍摄不到或者拍摄清晰度不够的情况,当种植行确定时,可以优先调整第二采样间距,从而避免无效采样。当有效采样点的数量大于目标数量,则增大第一采样间距和/或第二采样间距,以减少有效采样点,从而防止初始边界内拍摄的重合区域过多,造成无人机的存储空间的浪费,最终提高了无人机基于有效采样点规划的航线的作业效率。或者,当第一有效采样点的数量大于目标数量,而第二有效采样点的数量等于目标数量时,采用第二有效采样点的数量及其分布,或者当第二有效采样点小于目标数量,而第一有效采样点的数量等于目标数量时,采样第一有效采样点的数量及其分布。

[0137]

优选的,根据有效采样点的数量与目标数量的比值,以调整第一采样间距和/或第二采样间距,从而调整采样点的数量。例如,若第一采样间距等于第二采样间距,当有效采样点的数量小于目标数量,则根据有效采样点的数量与目标数量的比值,调整第一采样间距和/或第二采样间距,减小采样间距(即,第一采样间距和/或第二采样间距),从而增加采样点的数量,以达到增加有效采样点的数量的目的。当有效采样点的数量大于目标数量,则增大采样间距(即,第一采样间距和/或第二采样间距),从而减少采样点的数量,以达到减少有效采样点的数量的目的。当有效采样点的数量等于目标数量,则不调整采样间距(即,第一采样间距和/或第二采样间距)。再例如,若第一采样间距不等于第二采样间距,可以根据有效采样点的数量与目标数量的比值,以及第一采样间距与第二采样间距的预设关系,以确定第一采样间距与第二采样间距,或者仅仅调整第一采样间距,从而实现得到目标数量的有效采样点。

[0138]

需要说明的是,上述判断有效采样点的数量是否等于目标数量、并在有效采样点的数量不等于目标数量时,执行后续操作过程是循环的,直至有效采样点的数量等于目标数量,或者循环的次数达到预设上限。

[0139]

步骤s4、根据有效采样点及其分布进行航线规划,得到初始边界以内的作业航线。

[0140]

示例性地,基于tsp问题-蚁群算法在有效采样点中执行航线规划操作,从而得到初始边界以内的作业航线。参图18所示,基于tsp问题-蚁群算法在有效采样点中执行航线规划操作具体包括以下步骤s41至步骤s47。

[0141]

步骤s41、初始化基本参数;其中,基本参数包括:蚂蚁数量m、最大迭代次数g、信息素重要程度因子α、启发函数重要程度因子β、信息素挥发系数ρ。

[0142]

步骤s42、构建解空间,将蚂蚁随机放在不同有效采样点,并基于轮盘算法计算每个蚂蚁k(k=1,2,3,4,

……

,m)下一个访问的有效采样点,直至所有蚂蚁访问完全部有效采样点。

[0143]

步骤s43、更新存放各个蚂蚁遍历有效采样点路径的禁忌表tabu。

[0144]

步骤s44、更新信息素计算每个蚂蚁遍历有效采样点的路径长度lk(k=1,2,3,

……

,m),记录当前迭代次数中的最优解。

[0145]

步骤s45、更新有效采样点间连接路径上的信息素浓度矩阵,并清空禁忌表tabu。

[0146]

步骤s46、判断当前迭代次数是否达到最大迭代次数g;若是,则执行步骤s47;若否,则执行步骤s42。

[0147]

步骤s47、确定最短作业航线。

[0148]

具体地,确定有效采样点的数量及其分布后,在有效采样点中基于tsp问题-蚁群算法得到最短作业航线。另外,在有效采样点中得到最短作业航线的方法不仅限于前述tsp问题-蚁群算法,还可以是别的任何方法,例如,利用对称、平移等变化找出最短航线等,只要能够实现基于所有有效采样点规划得到最短航线即可。通过先确定有效采样点,后规划最短路径的方式规划采样路径,首先保证了采样点均匀性、安全性的排布,避免后续重复规划,可节约算力。

[0149]

此外,得到作业航线后,为了进一步提高作业航线的安全性,判断作业航线与初始边界是否存在重合的地理坐标,从而对作业航线执行修正操作,以避免后续无人机在待作业地块进行工作时,发生碰撞造成无人机的坠毁等危险。

[0150]

示例性地,判断作业航线与初始边界是否存在重合的地理坐标;若作业航线与初始边界存在重合的地理坐标,则说明作业航线处于待作业地块外,则在作业航线的两个端点之间根据航线过渡点确定规则以修正作业航线;若作业航线与初始边界不存在重合的地理坐标,则不执行修正操作。其中,航线过渡点确定规则具体为:航线过渡点位于距离重合的地理坐标最近的凹性边界顶点为基准确定的过渡区域和凹性边界顶点相邻的初始边界向内形成的延长线围合形成的安全过渡区域中,或者,将初始边界向外扩展预设第二安全距离,得到距离重合的地理坐标最近的凹性边界顶点的扩展边界顶点,将扩展边界顶点配置为航线过渡点。

[0151]

具体地,参图19所示,点y1与点y2为两个有效采样点,点y1与点y2之间形成的线段为作业航线的一部分,其中作业航线与初始边界(即,依次连接点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7以及点b8所构成的多边形)存在重合的地理坐标,即点m1与点m2。则选取距离点m1与点m2最近的凹性边界顶点,即,点b1。以凹性边界顶点(即,点b1)为基准确定一过渡区域,即,图19中所示区域3。过渡区域(即,区域3)和凹性边界顶点相邻的初始边界向内形成的延长线(即,区域4)围合形成安全过渡区域(即,区域3与区域4的重合区域)。在安全过渡区域5中可以任意选取一个地理坐标作为航线过渡点,即,无人机在进行作业时,先从点y1飞行至航线过渡点,然后再从航线过渡点飞行至点y2,从而避免了无人机在待作业地块以外区域进行飞行时,由于不清楚待作业地块外的地势,而导致无人机存在不安全因素(例如,不能检测到待作业地块以外区域的障碍物,容易造成无人机的坠毁),从而提高了无人

机空中作业时的安全性。

[0152]

示例性地,参图20所示,预设第二安全距离为d12,将初始边界(即,依次连接点b1、点b2、点b3、点b4、点b5、点b6、点b7、点b8所构成的区域)向外扩展第二安全距离d12,基于扩展第二安全距离的初始边界(即,依次连接点b1’、点b2’、点b3’、点b4’、点b5’、点b6’、点b7’、点b8’所构成的区域)判断是否存在与作业航线重合的地理坐标,从而得到重合的地理坐标所在的边界相交的点b1’作为作为航线过渡点或者距离重合的地理坐标最近的凹形顶点(扩展的)作为航线过渡点,连接点y3、点b1’、点y4以修正作业航线。其中,将初始边界向外扩展第二安全距离,具体扩展方式可以根据作业航线予以确定,只要能实现避免无人机发生不能检测到待作业地块以外区域的障碍物造成坠毁的情况即可。通过扩展第二安全距离,在扩大的初始边界中检测作业航线的安全性,若作业航线落在原始的初始边界外并且落在扩展的初始边界内,则判断该作业航线(即,前述落在原始的初始边界外并且落在扩展的初始边界内的作业航线)为安全的作业航线,可减少作业航线修改的次数,提高作业效率,同时可根据实际地形需要调整第二安全距离,若实际地形边界范围空旷,无障碍物,可以设置较大的第二安全距离,可以进一步适应性进行调整,进一步提高航线规划效率和作业效率。

[0153]

此外,为保证无人机空中作业的安全性,可以是前述通过安全过渡区域的方式确定航线过渡点,也可以是调整初始边界的方式确定航线过渡点,还可以是任意其他方式,只要能实现无人机在进行作业时,不需要经过待作业地块以外的区域,从而避免无人机发生不能检测到待作业地块以外区域的障碍物造成坠毁的情况。

[0154]

进一步地,参图21所示,本实施例还揭示了一种计算机可读介质900。该计算机可读存储介质900中存储有计算机程序指令901,计算机程序指令被一处理器902读取并运行时,执行如前文所揭示的一种航线规划方法中的步骤。计算机可读介质900可被视为无人机等移动作业设备中的控制芯片(例如航电系统的存储单元)。可选地,计算机可读介质900可配置为服务器且该服务器运行于构建私有云、混合云或者公有云的物理设备上。该计算机可读介质900用于存储程序,处理器902在接收到执行指令后,以执行前文所揭示的一种航线规划方法。同时,本实施例所揭示的处理器902可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。该处理器902可以是通用处理器,可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该通用处理器也可以是任何常规处理器。此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1