对称性调节模块及调节对称性的方法与流程

本发明涉及对称性调节模块及调节对称性的方法。更具体地,本发明涉及用于以差分方式传输信号的总线系统的发送器的对称性调节模块,以及调节发送器的第一输出驱动级与第二输出驱动级的对称性的方法。

背景技术:

1、总线系统是各种电子设备中用于传输数据和控制信号的通信系统。它通常包括一组并行或串行线路,用于连接各个设备,以实现各个设备之间的通信和协调工作。总线典型地采用差分传输的信号传输技术,因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、传输速度快等优点。差分传输是指在两根信号线上都传输信号,这两个信号的振幅相同、相位相反。通常将在这两根信号线上传输的信号称作差分信号。在差分信号中,一个信号线携带正向信号,另一个信号线携带反向信号,它们的差值构成了传输的有效信号,即差模电压。而这两个信号线上的电压的平均值是共模电压。共模电压通常是由于干扰或信号线不平衡等原因所产生,它可能会对信号传输造成干扰或损坏。因此,在差分信号传输中,通常会对共模电压进行抑制或屏蔽,以确保信号传输的可靠性和稳定性。

2、总线系统通常可采用各种通信协议,以在各个节点之间传输信号。例如,在当前的各种产业中,尤其是汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,开发了各种各样的电子控制系统。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求并不相同,且经常包括多条总线,线束的数量也随之增加。为了减少线束的数量、通过多个lan(local area network进行大量数据的高速通信的需要,1986年德国电气商博世公司开发出针对汽车通信的can通信协议。can是controller area network的缩写(以下称为can),是iso国际标准化的串行通信协议。此后,can通过iso 11898及iso 11519等标准进行了标准化,迄今can已是广泛采用的汽车网络的标准协议。在can的基础上,还提出了can fd(can with flexible data rate的缩写)。在下文中统称为can,而并不进行区分。

3、对于此类以差分方式传输信号的总线系统,发送器的对称性需要满足一定要求,以实现期望的信号传输水平。例如,can总线系统作为差分输入输出的总线接口,标准iso11898-2对can发送器的对称性有明确要求。例如,该标准iso 11898-2指出,为了实现可接受的发送水平,发送器必须满足关于信号对称性所规定的明确标准,即:vsym=(vcan_h+vcan_l)/vcc必须在0.9至1.1的范围内,其中vcc是发送器的电源电压。

4、然而,在此类总线系统的信号传输过程中,总线输出信号的共模电压可能会发生偏移。例如,在can总线的情况下,两个驱动管p0、n0在切换过程中,由于存在于两个总线端子canh、canl之间的导通电阻不对称、驱动管的寄生电容不等或者开关信号传输不对称、限流电路导致的开关控制不对称等非理想因素,可能导致两个总线端子canh、canl无法同步响应,总线输出信号的共模电压会发生偏移,从而可能超出标准iso 11898-2中关于对称性所要求的范围,甚至影响can总线在高速场景下的应用及电磁兼容性(emc)。而且,标准iso11898-2中允许在对称性测试下带4.7nf的共模电容,通常带共模电容的输出的对称性表现往往较好。但在实际应用中,越来越倾向于不使用共模电容以节省成本。而传统发送器的输出级电路在没有共模电容的过滤作用时,总线输出的对称性较差,导致无法满足标准所规定的要求,影响通信质量。

5、因此,需要能够调节及改进总线系统的输出的对称性。现有技术中的一些解决方案的成本较高,或者在长期使用时会出现问题。另外的解决方案在于在总线canh、canl上检测到出现不对称性以后再对对称性进行调节,使得调节速度较慢,难以获得令人满意的效果。

技术实现思路

1、鉴于以上内容,本公开的目的之一是解决或至少缓解如上所述的问题。为此,本发明提出了一种用于调节总线系统的信号对称性的对称性调节模块以及调节对称性的方法,以确保能够获得良好的对称性,从而能够满足通信协议的要求,保证通信质量。借助于本发明,还允许以成本有效的方式快速地实现对对称性的调节。相比于现有技术中的调节,本发明允许更快速地对对称性进行动态调节,从而保证差分输出级的对称性。

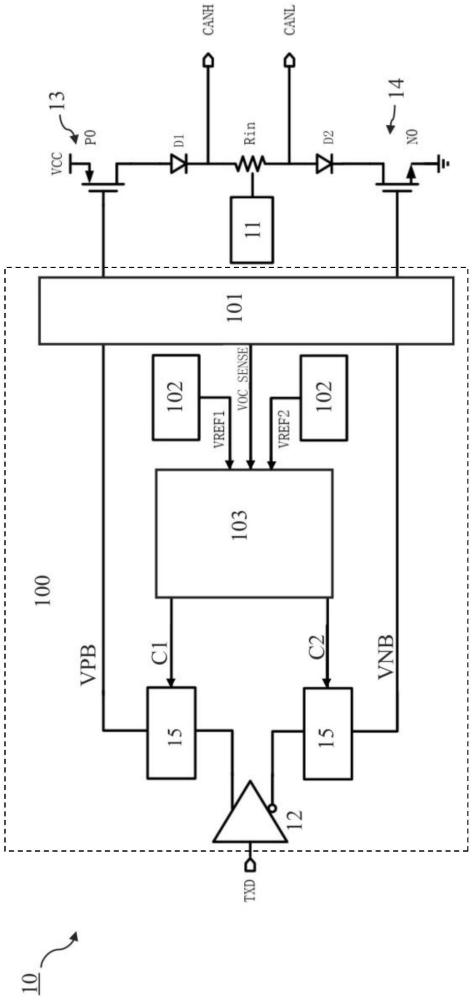

2、根据本发明的第一方面,提出了一种对称性调节模块,用于调节第一输出驱动级和第二输出驱动级的对称性,对称性调节模块包括:采样电路,该采样电路耦接至第一输出驱动级和第二输出驱动级,且被配置成输出与第一输出驱动级的第一等效阻抗和第二输出驱动级的第二等效阻抗相关的采样电压;参考电压产生电路,该参考电压产生电路被配置成产生参考电压;比较电路,该比较电路耦接至采样电路和参考电压产生电路且被配置成比较采样电压与参考电压,以输出控制信号。对称性调节模块基于控制信号生成调节信号,该调节信号用以调节第一等效阻抗和/或第二等效阻抗,直到实现第一输出驱动级与第二输出驱动级之间对称。

3、根据本公开的示例性方面,对称性调节模块用于can发送器,该can发送器包括第一总线端子和第二总线端子。第一输出驱动级的第一端与电源电压vcc耦接,第一输出驱动级的第二端耦接于第一总线端子和第二总线端子。第二输出驱动级的第一端与基准电位耦接,第二输出驱动级的第二端耦接于第一总线端子和第二总线端子。借助于该对称性调节模块,能够确保差分输出级的对称性。

4、根据本公开的示例性方面,第一输出驱动级包括第一驱动管,采样电路包括耦接至所述第一驱动管的栅极的第一采样晶体管。第一采样晶体管的尺寸是基于第一驱动管的尺寸按第一比例缩小的。根据本公开的示例性方面,第二输出驱动级包括第二驱动管,采样电路包括耦接至第二驱动管的栅极的第二采样晶体管,其中第二采样晶体管的尺寸是基于第二驱动管的尺寸按第二比例缩小的。根据本公开的示例,第一比例等于第二比例。

5、根据本公开的示例性方面,第一采样晶体管的第二端与第二采样晶体管的第二端耦接于采样节点,该采样节点用于输出采样电压。

6、根据本公开的示例性方面,第一采样晶体管的第一端与电源电压vcc耦接,控制端与第一驱动管的控制端耦接并接收调节信号。根据本公开的示例性方面,第二采样晶体管的第一端与基准电位耦接,控制端与第二驱动管的控制端耦接并接收调节信号。

7、根据本公开的示例性方面,参考电压包括第一参考电压vref1和第二参考电压vref2。参考电压产生电路包括用于产生第一参考电压vref1的第一参考电压产生电路和用于产生第二参考电压vref2的第二参考电压产生电路。对称性调节模块具有与采样电路和第一输出驱动级耦接的电源电压vcc。根据本发明的示例性方面,第一参考电压vref1、第二参考电压vref2与电源电压vcc满足:vref1>vcc/2>vref2。

8、根据本公开的示例性方面,比较电路包括第一运算放大器和第二运算放大器。第一运算放大器的输入端耦接至第一参考电压产生电路和采样电路以将采样电压与第一参考电压进行比较以输出第一控制信号。第二运算放大器的输入端耦接至第二参考电压产生电路以将采样电压与第二参考电压vref2进行比较以输出第二控制信号。对称性调节模块基于第一控制信号和/或第二控制信号生成调节信号。

9、根据本公开的示例性方面,对称性调节模块还包括开关,该开关被配置来接通或断开对称性调节模块。

10、根据本公开的示例性方面,对称性调节模块用于can发送器,基于开关控制信号来控制所述开关接通或断开。基于can发送器接收的脉冲信号生成开关控制信号:当脉冲信号的上升沿到来时,开关控制信号由第一状态跳变为第二状态,经过一个延时时间后,将开关控制信号翻转。

11、借助于根据本发明的对称性调节模块,即便在发送器输出级电路总线两侧的控制信号及器件特性存在较大差异时,依然能较好地将总线输出的共模电压控制在较小的变化范围内。在应用于can发送器的情形中,当考虑比较极端的情形时,假设限流电路及开关驱动管的栅端电压控制信号之间存在30%的失配,在没有本发明所提出的对称性调节模块时,总线的输出表现出明显的不对称性,输出的共模电压会明显偏离vcc/2。然而,在应用了具有根据本发明的对称性调节模块时,即使在存在更大失配的情况下,总线的输出仍然能呈现满足期望的对称性。

12、进一步地,关于对称性的优化极大地提升了用于总线系统的收发器的电磁兼容性(emc),确保了总线系统两端的阻抗的对称性,而且确保在即使受到干扰的情况下总线的接收端也不会输出毛刺。

13、同时,can在朝着高速应用发展,而越高速的通信对对称性的要求越高,本发明对对称性的优化极大地提升了can的应用速率。

14、而且,借助于根据本发明的对称性调节模块,使得对总线对称性进行了优化,即使在不带共模电容的应用场景下总线输出对称性也能表现较好。因此本发明允许以极小的代价在改进对称性的同时还降低了系统应用上的成本。

15、根据本公开的另一方面,提出了一种调节对称性的方法,该方法包括:采集与第一输出驱动级的第一等效阻抗和第二输出驱动级的第二等效阻抗相关的采样电压。该方法还包括比较采样电压与参考电压,以生成控制信号。该方法还包括:基于控制信号生成调节信号,调节第一等效阻抗和/或第二等效阻抗,直到实现第一输出驱动级与第二输出驱动级之间对称。

16、根据本公开的示例性方面,调节对称性的方法用于调节can发送器的第一输出驱动级与第二输出驱动级的对称性。

17、根据本公开的这些方法实现了与如上参照对称性调节模块所阐述的相同的优点。

18、所提供的

技术实现要素:

部分是为了以简化的形式来介绍本发明的原理,它们在下文的具体实施方式中将被进一步描述。发明内容部分并不旨在限定本公开内容的关键特征或主要特征,也并不旨在限制本公开内容的范围。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!