一种关键装配误差元素灵敏度分析方法及系统

【】本发明涉及机械制造领域中机械产品数字化装配协调工艺,尤其涉及一种关键装配误差元素灵敏度分析方法及系统。

背景技术

0、

背景技术:

1、装配体误差元素的辨识作为航空航天产品装配过程中的一个重要环节,其直接影响着产品各环节误差的优化效率与产品服役性能。在现代产品装配误差环节优化过程中,往往借助容差分析软件并采用统计分析的方法进行关键误差元素的辨识,误差辨识的有效性多依靠于装配误差传递模型的精准构建。现有的关键装配误差元素灵敏度分析方法一般是在3dcs或vsa等容差分析软件中进行,但在上述容差分析软件中灵敏度分析结果多为在理想条件下计算得到,未能充分利用现场产生的相关数据和变形计算的数据,使得灵敏度分析结果与装配现场的适应性不强。

2、随着现代产品生产数字化、智能化程度的不断提高,对现代制造产品对产品优化及生产效率要求提出了更高的要求,使得传统的基于工程经验进行的产品装配关键误差环节辨识已难以满足当前的生产需求;同时,对于当前的以仿真为主的装配关键误差环节辨识方法,在装配仿真建模阶段存在着未考虑现场实际物理特性数据、数据利用不充分等问题,同时多未能考虑产品装配过程中受力作用产生的变形情况,基于由此得到的装配误差元素灵敏度分析结果在后续优化环节中的提升效果有限,为产品装配精度进一步提升带来了一定困难

3、因此,有必要研究一种关键装配误差元素灵敏度分析方法及系统来应对现有技术的不足,以解决或减轻上述一个或多个问题。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、有鉴于此,本发明提供了一种关键装配误差元素灵敏度分析方法及系统,基于机理与数据融合驱动,构建了一种机理与数据融合驱动的关键装配误差元素灵敏度分析方法,综合考虑机理与数据的融合作用对灵敏度分析结果的影响,可实现复杂产品关键误差元素的快速准确辨识。

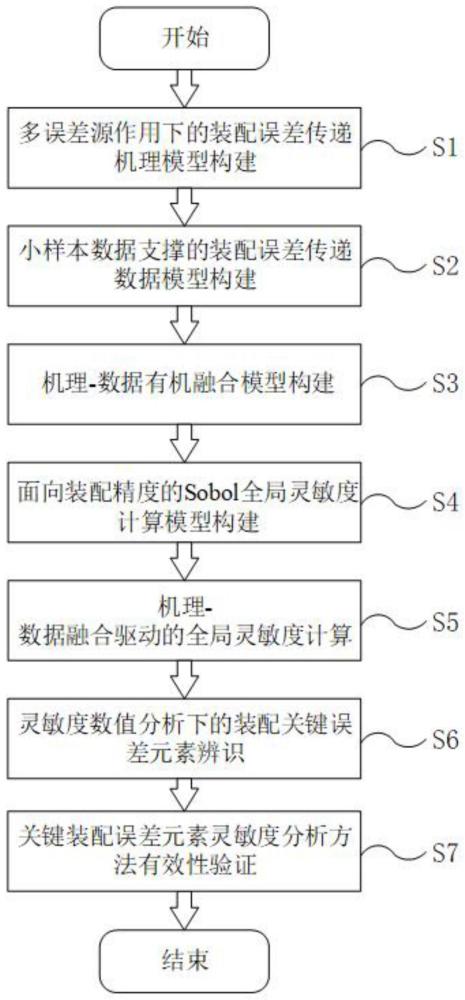

2、一方面,本发明提供一种关键装配误差元素灵敏度分析方法,所述分析方法用于复合材料翼盒装配零件在生产制造过程中进行关键误差元素的辨识,所述分析方法包括以下步骤:

3、s1:根据产品的装配过程和结构特征,构建多误差源作用下的装配误差传递机理模型;

4、s2:根据装配误差传递机理模型和有限样本数据,构建装配误差传递数据预测模型;

5、s3:通过装配误差传递机理模型和装配误差传递数据预测模型构建机理-数据有机融合模型;

6、s4:通过机理-数据有机融合模型构建面向装配精度数据分析的全局灵敏度计算模型;

7、s5:通过机理-数据有机融合模型和sobol全局灵敏度计算模型进行全局灵敏度计算;

8、s6:通过全局灵敏度计算结果进行装配关键误差元素辨识;

9、s7:对装配关键误差元素辨识结果进行有效性验证。

10、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s1具体包括:

11、s11:根据产品的装配过程和结构特征,确定产品装配过程中存在的多种误差源,获取误差源的相关数据,并对其装配过程中相应特征的变动情况用小位移旋量模型进行表示;

12、s12:根据中各部件之间的装配关系和工装定位夹紧情况,结合s11中分析得到的误差源,建立关键装配环节处的装配误差传递关系图;

13、s13:根据装配误差传递关系图和小位移旋量模型,采用雅可比旋量模型对其装配误差传递机理模型进行构建。

14、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s2具体包括:

15、s21:根据装配误差机理模型的结构,确定装配误差传递数据预测模型的采集需求,对数据输出进行定义,其输出数据为机理模型装配精度计算值与实测装配值的偏差;

16、s22:根据数据输出确定数据的采集需求,采集需求包括模型训练构建过程中的输入数据和训练数据;

17、s23:对输入数据与训练数据进行有限数据采集,并对数据进行预处理以去除异常值,通过支持向量回归预测模型优化装配误差传递数据预测模型,通过优化后的预测模型对机理计算装配精度与实测装配精度的数值进行预测。

18、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s3具体包括:

19、s31:获取产品数据,将产品数据代入装配误差传递机理模型,计算得到装配精度的机理理论计算值,获取误差传递实测数据,将误差传递实测数据和机理理论计算值作为训练样本,训练预测值为装配机理计算偏差的装配误差传递数据预测模型;

20、s32:通过装配误差传递数据预测模型得到机理计算偏差的预测值;

21、s33:将计算得到的装配精度机理计算偏差预测值与装配精度的机理计算理论值相加,得到补偿后的装配精度计算值;

22、s34:通过补偿后的装配精度计算值构建用于装配精度预测的机理-数据有机融合模型。

23、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述误差传递实测数据包括但不限于采集现场测量的装配精度实测数据,装配工艺方案中读取的工艺数据,相关仿真数据和误差数据。

24、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s4具体包括:

25、s41:设置各装配参数的取值范围并在有限数据中进行随机采样,根据采样结果同时求出机理模型的理论计算精度,依于采样数据建立第一矩阵和第二矩阵;

26、s42:将第一矩阵和第二矩阵中的同一列进行交换,获得对应第一矩阵的第三矩阵和对应第二矩阵的第四矩阵;

27、s43:第一矩阵、第二矩阵、第三矩阵和第四矩阵中的误差源参数输入机理-数据有机融合模型,得到四组的装配精度数据集;

28、s44:通过四组装配精度数据集计算得到四组装配参数的一阶灵敏度与全局灵敏度;

29、s45:通过四组装配精度数据集、一阶灵敏度与全局灵敏度构建sobol全局灵敏度计算模型。

30、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s5具体包括:

31、s51:读取有限产品样本中的装配参数与装配精度的训练数据,利用训练数据得到可预测装配精度的支持向量回归模型,读取有限产品样本装配参数与装配精度的测试数据,对模型的精度进行验证;

32、s52:利用sobol sequence采样得到装配参数样本,同时构造sobol抽样矩阵,抽取得到多组装配参数的输入数据并将其代入建立的支持向量回归模型,得到多组装配参数的输出数据;

33、s53:将多组装配参数的输入数据及其相应的输出数据代入sobol全局灵敏度计算模型,进行一阶灵敏度与全局灵敏度的计算和分析。

34、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s6具体包括:

35、s61:收集各个装配参数的一阶灵敏度与全局灵敏度数值,将各个装配参数的全局灵敏度数值与一阶灵敏度数值求和,判断求和值是否为1,确定灵敏度结果计算的有效性;

36、s62:将各个装配误差参数的全局灵敏度数值从大到小进行排序,判断得到对装配精度影响较大的关键误差元素,同时按照零件分类,判断得到对装配精度影响较大的装配零件。

37、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述s7具体包括:

38、s71:依据设计部门提供的工程数模,采用计算机软件将工程数模中的模型格式统一转化为jt格式,并将模型导入到vsa公差仿真分析软件中,读取设计方案中的容差数据,对零件各个特征的公差进行定义,读取产品的装配工艺方案,确定零件的装配顺序、装夹方案与零件间的配合关系,在软件中设置零件间的配合关系;

39、s72:在vsa软件中设置装配精度的测量操作,设置测量多个点的位置变化情况,并测量点与点间位置的变化情况完成装配精度的测量,同时依靠软件自带功能完成灵敏度数值的计算;

40、s73:读取vsa软件中的灵敏度计算结果数值,并与sobol计算得到的相关结果进行对比,分析并计算仿真值与计算值的偏差,确保机理-数据融合驱动的灵敏度分析计算方法的精准性。

41、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种关键装配误差元素灵敏度分析系统,所述分析系统用于复合材料翼盒装配零件在生产制造过程中进行关键误差元素的辨识,所述分析系统包括:

42、装配误差传递机理模型构建模块,用于根据产品的装配过程和结构特征,构建多误差源作用下的装配误差传递机理模型;

43、装配误差传递数据预测模型构建模块,用于根据装配误差传递机理模型和有限样本数据,构建装配误差传递数据预测模型;

44、机理-数据有机融合模型构建模块,用于通过装配误差传递机理模型和装配误差传递数据预测模型构建机理-数据有机融合模型;

45、全局灵敏度计算模型构建模块,用于机理-数据有机融合模型构建面向装配精度数据分析的全局灵敏度计算模型;

46、全局灵敏度计算模块,用于通过机理-数据有机融合模型和sobol全局灵敏度计算模型进行全局灵敏度计算;

47、关键误差元素辨识模块,用于通过全局灵敏度计算结果进行装配关键误差元素辨识;

48、有效性验证验证模块,用于对装配关键误差元素辨识结果进行有效性验证。

49、与现有技术相比,本发明可以获得包括以下技术效果:

50、1)本发明分别建立误差传递的机理模型与数据模型,并使用两者的计算结果作为代理函数,采用sobol灵敏度分析方法建立面向装配精度数据分析的全局灵敏度计算模型,完成关键装配误差元素的辨识;

51、2)本发明通过构建一种机理模型-数据模型融合驱动的预测模型,可仅依靠与生产过程中的小样本数据对关键装配误差元素进行有效辨识,并解决数据驱动模型需要大量数据支撑的问题;

52、3)本发明可避免现有商用公差分析软件在灵敏度仿真时未考虑装配现场实际物理特性数据带来的计算精度低、对装配精度分析结果的可解释性较差等不足,计算结果与装配现场的适应性更好。

53、当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!