一种分布式大规模综合星座观测任务自主寻优分配方法与流程

本技术涉及卫星,尤其涉及一种分布式大规模综合星座观测任务自主寻优分配方法。

背景技术:

1、当前绝大多数对地观测卫星所执行的观测计划,都是由地面任务规划系统生成,然后通过星地链路上注至卫星来控制在轨卫星进行任务执行。按照“需求汇集”、“地面测控”、“数据采集”、“产品生成”的“天地大回路”的管控模式。少量的星上自主任务规划系统也都是面向少许卫星资源进行星上自主引导协同,以实现协同观测。

2、传统对地观测卫星星座任务规划是集中式任务规划模式,通常由人工使用单节点集中式的轨道推演和可见窗口计算方法进行任务分派,卫星被动接收观测任务,不具备自主判断和在轨规划的能力。然而,在大规模星座协同中,由于星座规模庞大,集中式任务规划在算力等资源方面严重的不足。传统的单节点计算无法满足大规模星座协同中复杂的轨道推演和任务规划需求,导致计算时间过长,严重影响任务的实时性和响应性,同时存在卫星“空转”和闲置的现象,随着星座规模的逐渐扩大,卫星的总体有效利用效率反而会降低。

3、另一方面,传统的从“需求汇集”、“地面测控”、“数据采集”、“产品生成”的“天地大回路”的天基资源管控模式过程冗长,需要人员参与,时延开销大。尤其是面向时敏运动目标的连续跟踪观测能力不足,天基卫星资源管控的敏捷程度难以适配观测对象的动态变化,抑制了未来大规模星座观测效能发挥。因此,需要发展未来星上自主任务管理的规划方案。

4、第三方面,大规模卫星星座从单一功能向多功能扩展,星座中的每个节点搭载的载荷各有不同,适用环境、使用条件、观测范围、目标特性等相关因素差异较大,对地海目标观测的协同性要求高,传统地面任务规划方法主要针对单类载荷的卫星星座,例如普通光学载荷对时间、气候具有局限性,sar载荷对成像角度有约束、电侦类卫星在电磁静默环境下无法工作等、缺乏对多类别载荷的统一规划能力,面对未来大规模综合星座发展境况下任务规划效率将进一步降低。

5、所谓未来大规模星座的观测任务分配,即在大规模卫星和大规模观测任务之间建立平衡(即全局效益最高),目前国内外学者针对卫星任务规划开展的研究是以研究任务规划模型及算法改进为主,主要是结合具体规划场景,针对遗传算法、蚁群算法、粒子群算法以及模拟退火算法等经典算法进行方法优化,使其在响应的研究场景下,改进后的算法能够带来一定的性能提升,算法的鲁棒性较差。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种全局收益激励的分布式大规模综合星座观测任务自主寻优分配方法,通过定期更新节点表的方式,搭建分布式系统,表中包含了星座中节点的主从配置,主节点用于观察需求的汇聚、任务的分派以及合并,从节点负责观察需求任务的局部优化以及轨道外推,以最大化实现大规模星座卫星观测效费比。

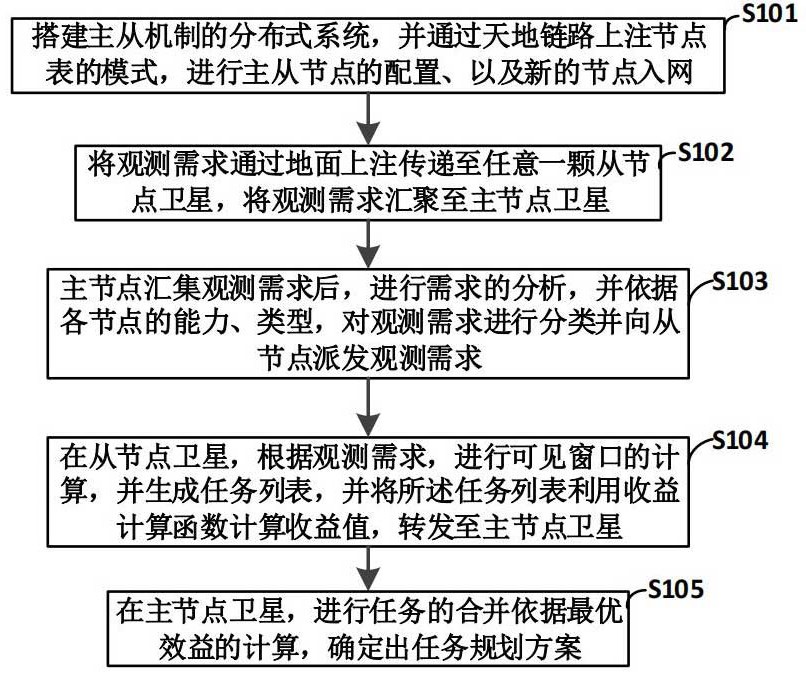

2、本技术实施例提供一种分布式大规模综合星座观测任务自主寻优分配方法,包括:

3、搭建主从机制的分布式系统,并通过天地链路上注节点表的模式,进行主从节点的配置、以及新的节点入网;

4、将观测需求通过地面上注传递至任意一颗从节点卫星,以使得从节点卫星在接收到观测需求后,依据节点配置表使用星间链路,将观测需求汇聚至主节点卫星;

5、主节点汇集观测需求后,进行需求的分析,并依据各节点的能力、类型,对观测需求进行分类并向从节点派发观测需求;

6、在从节点卫星,根据观测需求,进行可见窗口的计算,并生成任务列表,并将所述任务列表利用收益计算函数计算收益值,以将任务列表进行局部优化并转发至主节点卫星;

7、在主节点卫星,进行任务的合并依据最优效益的计算,确定出任务规划方案。

8、可选的,还包括,预先将节点表上注星座,进行节点分配,包含主节点卫星和从节点卫星,其中表示所有卫星的数量,节点卫星具有指定的结构体;

9、搭建主从机制的分布式系统包括:

10、地面上注节点表至任一颗节点卫星,若所述任一颗节点卫星判断是主节点卫星,则依据所述节点表中的配置信息进行配置下发,以及广播所有节点主星编号,若所述任一颗节点卫星判断是从节点卫星,则将节点信息表转发主节点;

11、卫星根据轨道参数,进行从开始时间,到结束时间期内的轨道预报。

12、可选的,还包括采用如下方式进行观测任务分析和需求转换:

13、利用天地链路,将地面产生的观测任务列表,上注,以使得任一颗节点卫星接收来自地面上注的观测任务列表,通过星间链路转发至主节点卫星;

14、在主节点卫星,对所述观测任务列表中的观测任务进行观测范围分析,若观测任务的目标为单点目标、或者区域目标的外接圆半径小于所有卫星载荷的幅宽,则将观测任务定义为点目标,将观测需求存入点目标集合;若观测任务的区域目标的外接圆半径大于卫星载荷的幅宽,则将观测任务定义为区域目标,将观测需求存入区域目标集合;

15、基于点目标集合、区域目标集合,转换为指定类型载荷的观测需求。

16、可选的,还包括:

17、在主节点卫星完成需求分析后产生观测需求列表,所述观测需求列表中包含点目标集合和区域目标集合;

18、在主节点卫星,将观测需求列表分成个观测任务子集,并将不同的任务子集分发至相应星群中的每颗成员节点卫星。

19、可选的,在从节点卫星,根据观测需求,进行可见窗口的计算,并生成任务列表包括:

20、从节点卫星接收主节点卫星派发的任务子集,结合时刻状态集合依次进行任务需求的可见窗口计算,满足:

21、

22、

23、

24、

25、其中,表示时刻,为时刻卫星星下点经纬度坐标为,为地球半径,为卫星高度,为轨道倾角,为计算条带覆盖区域则分别需要时刻、时刻外侧距离角度的点的经纬度坐标,为内侧距离角度的点的经纬度坐标;

26、将探测窗口和观测角度组合为元任务,点目标观测需求转换为卫星具体执行的元任务集合,元任务数量为;

27、对任一次元任务采用如下效益评判规则:

28、需求度,表示为观测需求等级与窗口数量的比值;

29、时间响应度,表示为任务开始时间与观测需求要求时间差值倒数的对数

30、;

31、拍摄效益,表示为执行时间的长度比上最小观测时间的对数,

32、;

33、元任务效益,表示为。

34、可选的,在任务需求是区域目标观测需求的情况下,采用如下方式对区域目标进行拆解,将区域目标拆解成点目标下的元任务:

35、在生成元任务集合后,进行元任务的局部组合,采用贪心算法,根据每个元任务的效益评分、元任务之间的冲突关系,确定出局部最优集合。

36、可选的,在主节点卫星,进行任务的合并依据最优效益的计算,确定出任务规划方案包括:

37、对元任务之间的合并,采用如下联合效益的评分规则:

38、完成度,对于区域需求,存在任务数量为的元任务集合,区域目标的覆盖度计算表示为;

39、联合效能,元任务集合进行合并时,卫星效能表示为

40、,其中表示所有元任务的开始时间,表示所有元任务的结束时间;

41、元任务合并效益,表示为;

42、在超时后节点卫星仍未反馈元任务集合的情况下,认定为不满足观测任务派发条件,不作为该次任务需求的执行节点的对象;

43、主节点卫星将收集到的成员节点反馈的元任务集合,集合,生成元任务矩阵,以基于元任务矩阵寻找最优规划路径。

44、可选的,基于元任务矩阵寻找最优规划路径包括:

45、点目标路径的寻找:遍历所有点目标观测需求的元任务,确定效益最高的元任务;

46、区域目标路径的寻找:遍历所有区域目标的需求,并根据计算出元任务的联合效益,确定出元任务的联合效益最高组合,作为区域目标路径。

47、本技术实施例的分布式大规模综合星座观测任务自主寻优分配方法,通过定期更新节点表的方式,搭建分布式系统,表中包含了星座中节点的主从配置,主节点用于观察需求的汇聚,任务的分派以及合并,从节点负责观察需求任务的局部优化以及轨道外推,以最大化实现大规模星座卫星观测效费比。

48、上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!