一种智能楼宇控制系统及其方法与流程

1.本发明属于人工智能技术领域,具体涉及一种智能楼宇控制系统及其方法。

背景技术:

2.近年来,随着物联网、人工智能、大数据等新兴技术的快速兴起,智能化概念在楼宇建设领域得到快速普及,如何使楼宇空间安全、舒心、便捷、低碳、增效,成为当下诸多企业所关心的问题。而随着城市化进程日益加快,城市建筑密集且结构复杂,火灾环境发生了重大变化,火灾隐患也随之增加,因此,建立一套完善的智能楼宇消防系统对保障居民的人身安全和财产安全将起到至关重要的作用。

3.现有技术的智能楼宇控制系统多从消防安全监测的全面性及稳定性等方面着手来确保火灾发生时,对建筑内各种系统设备如照明、防盗报警、防火报警等进行数据采集和动态控制,进而实现全面的信息化监测和智能化控制。例如中国专利zl202110162111.2公开了一种无线通讯智能楼宇控制系统,其通过在中央处理模块一端设置视频控制模块、安防报警模块、门禁模块、楼宇对讲模块、火灾报警模块、公共广播模块和网络监控模块来对智能楼宇进行智能的控制,以解决现有智能楼宇还未有对诸多设置进行智能化控制,导致智能楼宇控制系统并不全面,且信息化和智能化程度较低,在发生紧急情况时,存在一定的安全隐患的问题。

4.现有的智能楼宇控制系统很少关注火灾发生时局部网络中断的问题。事实上,在火灾发生时,特别是电着火时,需要首先切断非消防电源以防止引起更大的火灾事故(火灾中线路破坏短路,引起更大范围的火灾事故)和触电事故(火灾救援中,水是最常用的灭火剂,而水是导电的),这就导致在很多火灾事故发生时,事故现场往往存在断电断网进而智能安防设施近乎瘫痪的情况,例如家用配电箱断电后,借助于家用wifi网络而工作的设备无法将火灾实时数据上传网络。现有的智能楼宇控制系统也有采用gprs、3g/4g/5g等无线网络进行通信,例如小米公司推出的内置电信nb-lot卡的aqara烟雾报警器,能够实现在断电断网时远程报警,但由于楼宇密集,在常规的wifi网络等断网后,很多室内存在无线通信网络不良的情况,这就导致其不能或不能及时反馈数据,导致了火灾的蔓延,延缓了对人员和财产的救援,且其报警器功能单一,无法实现火灾时的其它应急处理。此外,在火灾失控后,在对被困人员施救时,消防人员不能及时掌握被困人员的位置,这也是目前楼宇消防存在的一个较大的问题。

5.因此,有必要对现有的智能楼宇控制系统进行进一步改进。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的以上问题,本发明提供了一种智能楼宇控制系统及其方法,目的是为了在断电或网络不佳的情况下确保火灾现场的数据通畅,为消防施救提供有力支持。

7.为实现以上目的,本发明采用以下技术方案:

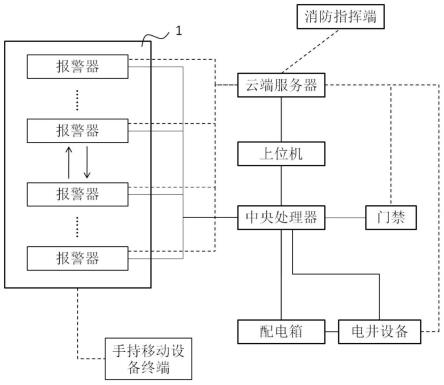

一种智能楼宇控制系统,其包括报警器组、中央处理器、上位机、云端服务器、门禁系统、配电箱、电井设备、手持移动设备终端和消防指挥端,其中,报警器组、中央处理器、门禁系统、配电箱和电井设备均为多个,每一报警器组对应一个中央处理器、一套门禁系统、一个配电箱和一个电井设备,各报警器组均分别包括若干报警器,各个报警器均至少包括微控制单元、烟雾传感器、温度传感器、第一通信单元、第二通信单元和报警模块;正常工作时,各中央处理器通过第一通信方式和与其对应的报警器组中的各报警器、配电箱、门禁系统通信连接,通过信号控制线和与其对应的电井设备通信连接,并通过数据总线连接至上位机,上位机与云端服务器通信连接;各个报警器通过第一通信单元实现所述第一通信方式的通信;当其中的一个报警器组检测到火灾信号时,与其对应的中央处理器获得所述火灾信号,并向该检测到火灾信号的报警器组发送指令,开启其组内各报警器的第二通信单元,使得组内各报警器均分别通过第二通信方式与组内的至少一个其它报警器通信连接,建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享;组内各报警器分别与云端服务器之间通信连接,在获得该火灾信号后,组内各报警器均分别向云端服务器上传该火灾信号;云端服务器在获得火灾信号后对火灾信号进行去重处理,并将最终处理结果发送至消防指挥端以供消防设备或人员调取。

8.优选的,第一通信方式采用室内已有的wifi无线通信网络进行通信,第二通信单元包括至少两种通信模块,分别为远距离通信模块和近距离通信模块,远距离通信模块用于实现报警器与云端服务器的无线移动网络通信,近距离通信模块用于实现组内各报警器之间以及相应报警器组与相邻报警器组之间的蓝牙或zigbee通信连接。

9.进一步优选的,当其中的一个报警器组检测到火灾信号时,该检测到火灾信号的报警器组还与相邻报警器组通过第二通信方式通信连接,实现数据通信和火灾信号共享,并且其中,所述相邻报警器组在获得火灾信号后向云端服务器上传该火灾信号。

10.优选的,在第二通信单元被开启后,各报警器还能够通过近距离通信模块与一定范围内的手持移动设备终端建立通信,并获取手持移动设备终端的运动状态参数,其微控制单元对获得的初始状态参数进行处理,得到手持移动设备终端处理参数,所述手持移动设备终端处理参数随火灾信号一起被处理并被上传至云端服务器,所述火灾信号包括烟雾传感器检测的烟雾浓度变化参数、温度传感器检测的温度变化参数和最初获得这两个参数的报警器的编码信息。

11.优选的,其中的运动状态参数包括手持移动设备终端的加速度动态变化参数、角度动态变化参数、各报警器与手持移动设备终端之间的信号rssi值;手持移动设备终端处理参数包括手持移动设备终端的位置信息,所述位置信息根据上述rssi值来确定。

12.本发明还提供了上文所述的智能楼宇控制系统的使用方法,具体包括以下步骤:步骤s1、设备安装:在楼宇中,每一住户或每一楼层布置一套报警器组,每一报警器组对应布置一个中央处理器、一套门禁系统、一个配电箱和一个电井设备,各报警器组均分别包括若干报警器,所述若干报警器分布在住户或楼层的各个房间内;在进行布置时,应确保同一报警器组内的报警器与报警器之间能够建立第二通信方式的通信连接;步骤s2、设备初始化:

启动各个报警器中的第二通信单元,对各个报警器进行编码,同一报警器组的报警器具有相同的组别编码,但具有各不相同的地址编码,然后,对报警器进行初始化配对,将各个报警器与周围的同一组别下的至少一个其它报警器设置为默认配对设备,且使得配对后的各报警器能够建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享,配对完成后关闭第二通信单元;步骤s3、火灾信号共享:各报警器实时采集环境的烟雾、温度数据,当某一报警器检测到火灾信号时,该检测到火灾信号的报警器通过报警模块发出报警提醒,同时,与其对应的中央处理器获得所述火灾信号,并向该检测到火灾信号的报警器所在的报警器组发送指令,开启其组内各报警器的第二通信单元,进行配对,建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享;随后,所述与其对应的中央处理器将所述检测到火灾信号的报警器的组别编码和地址编码通过上位机发送至云端服务器,同时根据地址编码信息断开配电箱开关或者直接断开对应的电井设备,切断电源,第一通信方式被中断;步骤s4、上传云端服务器:第二通信单元继续工作,检测到火灾信号的报警器组在建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享的条件下,其组内各报警器均获得火灾信号,然后各报警器均分别通过各自的远距离通信模块与云端服务器之间通信连接,并分别向云端服务器上传该火灾信号;同时,各报警器还通过近距离通信模块与一定范围内的手持移动设备终端建立通信,并获取手持移动设备终端的运动状态参数,其微控制单元对获得的初始状态参数进行处理,得到手持移动设备终端处理参数,所述手持移动设备终端处理参数随火灾信号一起被处理并被上传至云端服务器。

13.步骤s5、消防救援:云端服务器对消防部门进行火灾提醒,消防部门根据服务器终端调取的火灾信号和手持移动设备终端处理参数,执行抢险救援方案;进一步优选的,步骤s2中,在对报警器进行初始化配对时,还包括将报警器组中的至少一个报警器与相邻报警器组中的至少一个报警器相配对,使得在火灾信号共享中,检测到火灾信号的报警器组将火灾信号共享至相邻报警器组,并利用相邻报警器组的中央处理器进行火灾信号数据上传。

14.与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:1、在火灾发生后,及时主动并自动切断电源,避免引起更大的火灾事故和消防救火时的触点事故;2、在断电断网的情况下,利用组内各报警器之间以及报警器组与相邻报警器组之间实现火灾信号共享并上传云端服务器,实现对火灾的实时监控,避免了利用单一报警器进行移动网络通信网络信号差等无法上传的问题,对于建立了相邻报警器组火灾信号共享的情况,若相邻报警器组还未断电断网(wifi),则能够直接利用相邻报警器组的网络进行数据上传,避免了采用移动通信网络不稳定的情况;3、利用报警器的第二通信单元实现与火灾现场人员所持手持移动设备终端进行通信,不同的报警器与手持移动设备终端的信号rssi值会存在差异,由此可确定火灾现场人员的位置,对于定位被困人员将十分有利,且可以降低被困人员因大声呼救而导致吸入

浓烟等有毒气体的危险。

附图说明

图1为本发明的智能楼宇控制系统主体结构示意图;图2为本发明所采用的报警器结构示意图;图3为本发明的报警器在着火楼层中的分布示意图;其中,1-报警器组,2-报警器,3-着火楼层以上楼层,4-着火楼层,5-着火楼层以下楼层。

具体实施方案

15.下面结合具体实施方式对本发明作进一步的说明。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

16.本发明适用于生活小区、办公写字楼、多楼层商场等楼宇中,示例性的,下文将以生活小区的楼宇为示例来对发明进行详细的描述。

17.如图1至图3所示,本发明提供了一种智能楼宇控制系统,其包括报警器组1、中央处理器、上位机、云端服务器、门禁系统、配电箱、电井设备、手持移动设备终端和消防指挥端,其中,报警器组1、中央处理器、门禁系统、配电箱和电井设备均为多个,每一报警器组1对应一个中央处理器、一套门禁系统、一个配电箱和一个电井设备,各报警器组1均分别包括若干报警器2,参见图2所示的报警器结构,各个报警器2均至少包括微控制单元、烟雾传感器、温度传感器、第一通信单元、第二通信单元和报警模块;正常工作时,各中央处理器通过第一通信方式和与其对应的报警器组1中的各报警器2、配电箱、门禁系统通信连接,通过信号控制线和与其对应的电井设备通信连接,并通过数据总线(例如rs485、rs232总线)连接至上位机,上位机与云端服务器通信连接;各个报警器2通过第一通信单元实现所述第一通信方式的通信;当其中的一个报警器组检测到火灾信号时,与其对应的中央处理器获得所述火灾信号,并向该检测到火灾信号的报警器组1发送指令,开启其组内各报警器2的第二通信单元,使得组内各报警器2均分别通过第二通信方式与组内的至少一个其它报警器2通信连接,建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享,即,组内各报警器2中检测到火灾信号的报警器能够将其检测到的火灾信号传递给组内至少一个其它报警器,而所述至少一个其它报警器能够进一步将该火灾信号传递给组内的其它报警器,最终使得组内所有报警器均获得该火灾信号;组内各报警器2分别与云端服务器之间通信连接,在获得该火灾信号后,组内各报警器2均分别向云端服务器上传该火灾信号;云端服务器在获得火灾信号后对火灾信号进行去重处理,并将最终处理结果发送至消防指挥端以供消防设备或人员调取。

18.示例性的,其中的报警器组以用户为单位进行划分,例如,小区居民楼中,一个住户家中的所有报警器形成一个报警器组,写字楼中,以一个楼层中的一个企业单位(小型企业)或一整个楼层的报警器形成为一个报警器组。需要说明的是,所述第二通信单元独立于所述第一通信单元运行,也即,即使所述第一通信方式中断,也不影响第二通信方式的运行

以及组内各报警器与云端服务器之间的数据通信。第二通信单元在正常情况下处于关闭状态,只有在检测到火灾信号时才被开启。

19.优选的,第一通信方式采用室内已有通信网络进行通信,进一步优选的,所述室内已有通信网络为室内wifi无线通信网络。通常不采用有线连接,有线连接成本高、容易损坏,也容易导致不美观,布线繁琐,等等。

20.优选的,第二通信单元包括至少两种通信模块,分别为远距离通信模块和近距离通信模块,远距离通信模块用于实现报警器与云端服务器的无线网络通信,例如采用gprs、cdma、4g、5g等通信方式,近距离通信模块优选为蓝牙通信模块或zigbee通信模块,用于实现组内各报警器2之间以及相应报警器组与相邻报警器组之间的通信连接。在第二通信单元被开启时,远距离通信模块和近距离通信模块同时开启。

21.进一步优选的,当其中的一个报警器组检测到火灾信号时,该检测到火灾信号的报警器组还与相邻报警器组(例如,同一楼层的相邻住户、楼上住户或楼下住户的报警器组)通过第二通信方式通信连接(所述相邻报警器组中的至少一个报警器与检测到火灾信号的报警器组的至少一个报警器建立起通信连接即可),实现数据通信和火灾信号共享,并且其中,所述相邻报警器组在获得火灾信号后向云端服务器上传该火灾信号。这样做的好处在于,在发生火灾时,着火住户的家中或企业的办公场所已经断电并导致断网(例如wifi网络的路由器需要借助于供电才能工作,断电后将导致wifi功能关闭),但此时楼上或楼下并不一定断网,这时可以直接利用相邻报警器组的中央处理器进行数据上传,而避免了采用不稳定的gprs、cdma、4g或5g等通信方式,因为,有些楼栋的移动通信网络例如gprs、cdma、4g或5g的通信信号可能很弱,导致即使组内各报警器均获得了火灾信号,但都不能上传至云端服务器。

22.优选的,所述电井设备位于配电箱的上游,用于切断对配电箱的供电;所述配电箱为供电系统终端配电箱,具体到生活小区楼宇时,所述配电箱为家用配电箱。考虑到电井距离用户的室内较远,无线网络无法覆盖,因此采用信号控制线进行电井通信。

23.优选的,在第二通信单元被开启后,各报警器还能够通过近距离通信模块与一定范围内(例如蓝牙信号覆盖范围)的手持移动设备终端建立通信,并获取手持移动设备终端的运动状态参数,其微控制单元对获得的初始状态参数进行处理,得到手持移动设备终端处理参数,所述手持移动设备终端处理参数随火灾信号一起被处理并被上传至云端服务器,所述火灾信号包括烟雾传感器检测的烟雾浓度变化参数、温度传感器检测的温度变化参数和最初获得这两个参数的报警器的编码信息。

24.优选的,其中的运动状态参数包括手持移动设备终端的加速度动态变化参数、角度动态变化参数、各报警器2与手持移动设备终端之间的信号rssi值;手持移动设备终端处理参数包括手持移动设备终端的位置信息,所述位置信息根据上述rssi值来确定。利用报警器与手持移动设备终端通信,确定手持移动设备终端的位置,这样就能实现火灾救援的精准定位,而通过手机的运动状态来反映位置,若火灾中出现被困人员,被困人员在与报警器建立通信后可通过摇摆手持移动设备终端来发出呼救信号,这就降低了在火灾发生时大声呼叫而吸入浓烟的危险。

25.优选的,中央处理器中录入有与其对应的各报警器2的位置信息,在中央处理器获得火灾信号后,中央处理器能够根据火灾信号的来源确定着火位置,并发出关闭配电箱开

关或关闭电井设备的指令。若是室内配电箱着火,则关闭电井设备;若是其余部位着火,则关闭室内配电箱开关。

26.优选的,当其中的一个报警器组检测到火灾信号时,与其对应的中央处理器在获得所述火灾信号后,还根据火灾信号规划逃生路线,利用门禁系统自动开启逃生路线上的门。所述的一个报警器组检测到火灾信号是指该报警器组中的至少一个报警器2检测到火灾信号。

27.优选的,上位机可以位于物业中心,其连接有多个中央处理器,以实现整个楼宇的智能监控和报警提醒。进一步的,本发明还提供了上文所述的智能楼宇控制系统的使用方法,具体包括以下步骤:步骤s1、设备安装:以楼宇中住户或楼层为计数单位,在楼宇中布置报警器组,即每一住户或每一楼层布置一套报警器组,每一报警器组对应布置一个中央处理器、一套门禁系统、一个配电箱和一个电井设备,各报警器组均分别包括若干报警器,所述若干报警器分布在住户或楼层的各个房间内;在进行布置时,应确保报同一报警器组内的报警器与报警器之间能够建立第二通信方式的通信连接;其中的住户为位于单楼层的住户,不包括跨楼层住户,例如,不包括同时拥有多层办公场所的企业,也即,一个楼层为最大应用的计数单位;步骤s2、设备初始化:启动各个报警器中的第二通信单元,对各个报警器进行编码,同一报警器组的报警器具有相同的组别编码,但具有各不相同的地址编码,然后,对报警器进行初始化配对,将各个报警器与周围的同一组别下的至少一个其它报警器设置为默认配对设备(一个报警器可以设置多个默认配对设备,且一个报警器可同时与多个其它的报警器配对连接,优选的是,一报警器组中的所有报警器之间相互默认配对,初始化配对的目的是为了再后期连接时无需配对,直接启动连接),且使得配对后的各报警器能够建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享,配对完成后关闭第二通信单元;步骤s3、火灾信号共享:各报警器实时采集环境的烟雾、温度数据,当某一报警器检测到火灾信号(通过烟雾、温度数据来确定)时,该检测到火灾信号的报警器通过报警模块发出报警提醒,同时,与其对应的中央处理器获得所述火灾信号,并向该检测到火灾信号的报警器所在的报警器组发送指令,开启其组内各报警器的第二通信单元,进行配对,建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享;随后,所述与其对应的中央处理器将所述检测到火灾信号的报警器的组别编码和地址编码通过上位机发送至云端服务器,同时根据地址编码信息断开配电箱开关或者直接断开对应的电井设备,切断电源,第一通信方式被中断;步骤s4、上传云端服务器:第二通信单元继续工作,检测到火灾信号的报警器组,在建立起组内全覆盖的数据通信和火灾信号共享的条件下,其组内各报警器均获得火灾信号,然后各报警器均分别通过各自的远距离通信模块与云端服务器之间通信连接,并分别向云端服务器上传该火灾信号;同时,各报警器还能够通过近距离通信模块与一定范围内的手持移动设备终端建立通信,并获取手持移动设备终端的运动状态参数,其微控制单元对获得的初始状态参数进行处理,得到手持移动设备终端处理参数,所述手持移动设备终端处理参数随火灾信号一

起被处理并被上传至云端服务器。

28.步骤s5、消防救援:云端服务器对消防部门进行火灾提醒,消防部门根据服务器终端调取的火灾信号和手持移动设备终端处理参数,执行抢险救援方案;进一步优选的,步骤s2中,在对报警器进行初始化配对时,还包括将报警器组中的至少一个报警器与相邻报警器组中(例如楼上的或者楼下的报警器组)的至少一个报警器相配对,使得在火灾信号共享中,检测到火灾信号的报警器组将火灾信号共享至相邻报警器组,并利用相邻报警器组的中央处理器进行火灾信号数据上传。

29.优选的,报警器组中的一个报警器安装在配电箱中,与其对应的中央处理器在进行火灾信号处理时,若根据火灾信号对应的组别编码和地址编码确定着火位置为配电箱,则直接关闭与其对应的电井设备。

30.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”等术语应做广义理解。例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接连接,也可以通过媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对应本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

31.当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1