半导体结构及其形成方法与流程

本发明涉及半导体结构领域,具体涉及一种半导体结构及其形成方法。

背景技术:

随着半导体器件制造技术的迅速发展,半导体器件已经具有深亚微米结构,半导体器件中各器件层之间可以依靠形成于各器件层之间的互连层来实现电连接。所述互连层包括介电层以及镶嵌在所述介电层内的金属层,金属层与器件层的导电区域连接,从而形成位于不同高度的器件层之间的电连接。

现有技术中采用互连层来连接半导体器件中上下两个器件层时,很容易在使用过程中出现电流不稳等故障,影响使用该互连层的半导体器件的可靠性与稳定性。

技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种半导体结构及其形成方法,能够提高使用该互连层的半导体器件的可靠性及稳定性。

为了解决上述技术问题,以下提供了一种半导体结构,包括:衬底;依次形成在所述衬底上方的第一器件层和第二器件层;形成于所述第一器件层和第二器件层之间的介电层,所述介电层内镶嵌有金属层,所述金属层的第一端和第二端分别外露于所述介电层的上底面和下底面;所述金属层外表面形成有阻挡层包裹所述金属层,以阻挡金属层内的金属离子与所述第一器件层、第二器件层以及介电层之间发生电迁移。

可选的,所述金属层包括铜层。

可选的,所述阻挡层包括第一子层,形成于所述金属层的顶面、底面以及侧壁。

可选的,所述阻挡层还包括第二子层,所述第二子层形成于所述第一子层表面。

可选的,所述第二子层至少包括形成于所述金属层下方的第一部分,以及至少形成于所述第一子层和所述介电层之间的第二部分。

可选的,所述第一子层包括石墨烯层。

可选的,所述第二子层包括钽层或氮化钽层中的至少一种。

为了解决上述技术问题,以下还提供了一种半导体结构的形成方法,包括以下步骤:提供一衬底,所述衬底上方形成有第一器件层;在所述第一器件层上表面形成介电层;在所述介电层内形成在垂直衬底表面的方向上贯穿所述介电层的开口;在所述开口暴露出的第一器件层的上表面,以及所述开口的侧壁表面形成阻挡层;在形成了所述阻挡层的开口内形成金属层;在所述金属层上表面形成所述阻挡层;在所述阻挡层上表面形成第二器件层。

可选的,在所述开口暴露出的第一器件层的上表面,以及所述开口的侧壁表面形成所述阻挡层时,先在所述开口暴露出的第一器件层的上表面以及所述开口侧壁形成所述阻挡层的第二子层,再在所述第二子层表面形成所述阻挡层的第一子层。

可选的,在所述金属层上表面形成的所述阻挡层包括第一子层。

本发明的半导体结构及其形成方法在两个需要互连的器件层之间设置了镶嵌有金属层的介电层,且所述金属层的外围设置有阻挡层,能够防止金属与介电层、第一器件层和第二器件层之间发生不被期望的电迁移而导致金属层内产生气泡,避免金属层内的气泡影响到最终形成的半导体器件的可靠性与稳定性,有效提升了半导体器件的制备良率。进一步的,由于所述第一子层包括石墨烯层,因此可以提升所述金属层和器件层之间的导电性。

附图说明

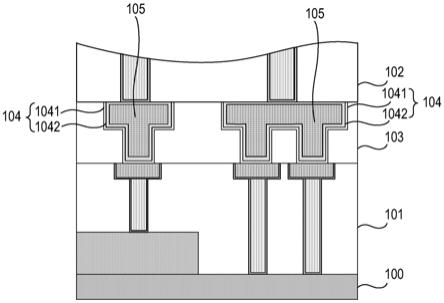

图1为本发明的一种具体实施方式中半导体结构的剖面结构示意图。

图2为本发明的一种具体实施方式中形成的半导体结构的形成方法的步骤流程示意图。

图3a至3g为本发明的一种具体实施方式中半导体结构的形成方法的各步骤对应的半导体结构示意图。

具体实施方式

研究发现,现有技术中采用互连层来连接半导体器件中位于不同高度的两个器件层时,容易出现电流不稳等故障、可靠性与稳定性较低的原因在于,互连层中的金属层在有电流流过时其中的金属离子会沿金属层产生质量的输运,使所述金属层的某些部位产生空洞或晶须,导致最后生产的半导体器件容易出现电流不稳等故障,可靠性与稳定性降低。

以下结合附图和具体实施方式对本发明提出的一种半导体结构及其形成方法作进一步详细说明。

请参阅图1,为本发明的一种具体实施方式中的半导体结构的剖面结构示意图。

在该具体实施方式中,提供了一种半导体结构,包括:衬底100;依次形成在所述衬底100上方的第一器件层101和第二器件层102;形成于所述第一器件层101和第二器件层102之间的介电层103,所述介电层103内镶嵌有金属层105,所述金属层105的第一端和第二端分别外露于所述介电层103的上底面和下底面;所述金属层105外表面形成有阻挡层104包裹所述金属层105,以阻挡金属层105内的金属离子与所述第一器件层101、第二器件层102以及介电层103之间发生电迁移。

在该具体实施方式中,所述半导体结构在两个需要互连的器件层之间设置了镶嵌有金属层105的介电层103,且所述金属层105的外围设置有阻挡层104,将所述金属层105包裹住,能够防止金属与介电层103、第一器件层101和第二器件层102之间发生不被期望的电迁移而导致金属层105内产生气泡,避免金属层105内的气泡影响到最终形成的半导体器件的可靠性与稳定性,有效提升了半导体器件的制备良率。

请参阅图1,在所述第一器件层101和第二器件层102具有导电器件,会与最终形成的金属层105直接接触或间接接触,以实现两个器件层之间的电流流动。

在一种具体实施方式中,所述介电层103包括低介电常数介质层,如氟硅玻璃等。采用镶嵌金属的低介电常数介质层来作为两个器件层之间的互连层,能够提高最终出产的半导体芯片的速度,降低半导体芯片的功耗、成本,以及提高抗电迁移性能等优势。

在该具体实施方式中,所述阻挡层104能够阻挡所述金属层105向所述介电层103发生电迁移,从而避免金属层105内因电迁移而造成孔洞缺陷,影响最后形成的半导体结构的可靠性与稳定性。

在一种具体实施方式中,所述金属层105包括铜层。实际上也可以采用铝等导电金属制备所述金属层105,但是铜具有更好的电阻率,并且在形成互连线时,能够具有更小的寄生电容,通过同样大小的电流时,该金属层105的功耗也更低,并且铜的抗电迁移率比铝好。因此,采用铜作为互连金属,能够使最终形成的半导体器件具有更高的可靠性。

在一种具体实施方式中,所述阻挡层104包括第一子层1042,形成于所述金属层105的顶面、底面以及侧壁。该第一子层1042可以用于隔绝所述金属层105与第一器件层101之间、金属层105与第二器件层102之间,以及金属层105与介电层103之间的不被期望的电迁移,有效减少了金属层105内空洞的形成。

在一种具体实施方式中,所述阻挡层104还包括第二子层1041,所述第二子层1041形成于所述第一子层1042表面。设置两个子层,能够进一步提升该阻挡层104的抗电迁移效果。

在一种具体实施方式中,所述第二子层1041至少包括形成于所述金属层105下方的第一部分,以及至少形成于所述第一子层1042和所述介电层103之间的第二部分。在该具体实施方式中,在所述金属层105的上表面只设置一第一子层1042,能够有效简化加工工序,实际上,也可根据需要在所述第一子层1042上表面再设置一个第二子层1041。

在一种具体实施方式中,所述第一子层1042包括石墨烯层。在该具体实施方式中,所述石墨烯层可以提升所述金属层105和第一器件层101之间的导电性。实际上,也可以根据需要将其他的材料设置成所述第一子层1042,需要注意的是,这里需要保证该第一子层1042具有阻挡作用,可以防止金属层105发生电迁移或发生氧化,还能够提升所述金属层105与所述介质层之间的粘附性,并且不会使得所述金属层105的导电性能变差。

在该具体实施方式中,所述第一子层1042的厚度为5nm,实际上,只要所述第一子层1042的厚度范围位于1~10nm范围内,即可实现较好的抗电迁移特性。

在一种具体实施方式中,所述第二子层1041包括钽层或氮化钽层中的至少一种。在一种具体实施方式中,所述第二子层1041的厚度为50nm,实际上,只要所述第二子层1041的厚度范围位于20~80nm范围内,即可实现较好的抗电迁移特性。

在一种具体实施方式中,在形成所述第一子层1042和第二子层1041时,可以采用物理气相沉积、化学气相沉积、原子层沉积、溅射工艺等多种方法。在该具体实施方式中,使用化学气相沉积的方法来形成所述第一子层1042和第二子层1041,沉积温度为1000摄氏度左右,压力为常压,碳源为ch4,载气为ar,h2作催化剂。

请参阅1、2、3a至3g,其中图2为本发明的一种具体实施方式中形成的半导体结构的形成方法的步骤流程示意图,图3a至3g为本发明的一种具体实施方式中半导体结构的形成方法的各步骤对应的半导体结构示意图。

在该具体实施方式中,还提供了一种半导体结构的形成方法,包括以下步骤:s21提供一衬底100,所述衬底100上方形成有第一器件层101,请参阅图3a;s22在所述第一器件层101上表面形成介电层103,请参阅图3b;s23在所述介电层103内形成在垂直衬底100表面的方向上贯穿所述介电层103的开口301,请参阅图3c;s24在所述开口301暴露出的第一器件层101的上表面,以及所述开口301的侧壁表面形成阻挡层104,请参阅图3d、e;s25在形成了所述阻挡层104的开口301内形成金属层105,请参阅图3f;s26在所述金属层105上表面形成所述阻挡层104,请参阅图3g;s27在所述阻挡层104上表面形成第二器件层102,请参阅图1。

由图1、图3可看出,介电层103和金属层105共同形成的互连层可以连接所述第一器件层101和第二器件层102内的导电器件。

在该具体实施方式中,所述半导体结构的形成方法在两个需要互连的器件层之间设置了镶嵌有金属层105的介电层103,且所述金属层105的外围设置有阻挡层104,能够防止金属与介电层103、第一器件层101和第二器件层102之间发生不被期望的电迁移而导致金属层105内产生气泡,避免金属层105内的气泡影响到最终形成的半导体器件的可靠性与稳定性,有效提升了半导体器件的制备良率。

在一种具体实施方式中,在所述开口301暴露出的第一器件层101的上表面,以及所述开口301的侧壁表面形成所述阻挡层104时,先在所述开口301暴露出的第一器件层101的上表面以及所述开口301侧壁形成所述阻挡层104的第二子层1041,再在所述第二子层1041表面形成所述阻挡层104的第一子层1042。

这里形成的第一子层1042最终是被金属层105和第二子层1041夹在中间的。在一种具体实施方式中,所述第一子层1042包括石墨烯层。所述石墨烯层可以提升所述金属层105和第一器件层101之间的导电性。实际上,也可以根据需要将其他的材料设置成所述第一子层1042,需要注意的是,这里需要保证该第一子层1042具有阻挡作用,可以防止金属层105发生电迁移或发生氧化,还能够提升所述金属层105与所述介质层之间的粘附性,并且不会使得所述金属层105的导电性能变差。

在该具体实施方式中,所述第一子层1042的厚度为5nm,实际上,只要所述第一子层1042的厚度范围位于1~10nm范围内,即可实现较好的抗电迁移特性。

在一种具体实施方式中,所述第二子层1041包括钽层或氮化钽层中的至少一种。在一种具体实施方式中,所述第二子层1041的厚度为50nm,实际上,只要所述第二子层1041的厚度范围位于20~80nm范围内,即可实现较好的抗电迁移特性。

在一种具体实施方式中,在形成所述第一子层1042和第二子层1041时,可以采用物理气相沉积、化学气相沉积、原子层沉积、溅射工艺等多种方法。在该具体实施方式中,使用物理气相沉积的方法来形成所述第一子层1042和第二子层1041。

在一种具体实施方式中,通过定向的干法刻蚀在所述介电层103形成所述开口301。

在一种具体实施方式中,形成所述开口301时,需要先在所述介电层103的底部,即介电层103与第一器件层101之间,形成一个刻蚀停止层,防止在刻蚀形成所述开口301时,刻蚀到所述第一器件层101,引起第一器件层101中的物质溅射到新形成的开口301中,导致最终形成的器件故障。

在形成所述开口301时,要根据需要设置所述开口301的形状。在一种具体实施方式中,要在所述第一器件层101和第二器件层102之间形成双大马士革工艺的金属互连线,该双大马士革工艺的金属互连线由介电层103中的金属层105构成。在形成该金属层105填充到的开口301时,首先确定该金属层105所填充到的开口301应当具有两个部分,即通孔,以及设置在所述通孔上方的沟槽。在该具体实施方式中,需要形成两个介电层103,并分别在两个介电层103内形成通孔和沟槽。需要注意的是,此处的通孔和沟槽是相通的。

具体的,首先需要在所述第一器件层101的上表面形成第一介电层103,再在第一介电层103上表面形成一刻蚀停止层,用于确定刻蚀深度。之后再在所述刻蚀停止层上表面再形成第二介电层103。

在形成所述开口301时,先在所述第二介电层103上表面形成第一光阻层。在一些具体实施方式中,所述第一光阻层与所述第二介电层103之间还设置有oarc(organicanti-reflectivecoating)有机抗反射涂层等,以保证光刻效果。在形成所述第一光阻层后,光刻所述第一光阻层,使得第一光阻层表面形成了与通孔横截面图形一致的图形,且该图形在衬底100表面的投影与所述通孔在所述衬底100表面的投影重合。之后,将该图形依次转印到第二光阻层和第一光阻层,在所述第一光阻层内形成所需通孔。

之后,在去除第一光阻层和oarc有机抗反射涂层之后,再在所述第二介电层103表面形成第二光阻层和oarc有机抗反射涂层。在该具体实施方式中,光刻所述第二光阻层,使所述第二光阻层表面形成了与沟槽横截面图形一致的图形,且该图形在衬底100表面的投影与所述沟槽在所述衬底100表面的投影重合。之后,将该图形转印到所述第二光阻层,在所述第二光阻层内形成沟槽。

要保证通孔与沟槽相同,只要保证所述第一光阻层和第二光阻层图形化后形成的图案在衬底100表面的投影有重合区域即可。在一种具体实施方式中,所述第一光阻层图形化后形成的图案被所述第二光阻层图形化后形成的图案完全覆盖。

在该具体实施方式中,所述通孔与所述沟槽相通,在填充金属形成金属层105时,可以一次性完成所述金属的填充。

在一种具体实施方式中,在所述金属层105上表面形成的所述阻挡层104包括第一子层1042。

在一种具体实施方式中,在形成了所述阻挡层104的开口301内形成金属层105时,先在所述第一器件层101上表面生成的阻挡层104的上表面生成一层铜籽晶,然后进行电化学镀铜。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!