碳化硅电池的制作方法

[0001]

本发明涉及太阳能光伏技术领域,特别是涉及一种碳化硅电池。

背景技术:

[0002]

碳化硅材料具备较为理想的中间带材料特性,是较为合适的中间带吸收层材料。

[0003]

但是,碳化硅晶棒生长、切片成本较高,且成品后难以实施掺杂等后续加工工艺,导致碳化硅电池量产困难。

技术实现要素:

[0004]

本发明提供一种碳化硅电池,旨在解决碳化硅电池量产困难的问题。

[0005]

根据本发明的第一方面,提供了一种碳化硅电池,所述碳化硅电池包括:第一传输层、第一传输层向光面上的碳化硅吸收层;

[0006]

所述第一传输层为硅衬底,所述碳化硅吸收层包含具有中间带的碳化硅材料;

[0007]

所述第一传输层传输碳化硅吸收层产生的电子或空穴型载流子。

[0008]

本申请中,第一传输层为硅衬底,包含具有中间带的碳化硅材料位于硅衬底的向光面,也就是在低成本的硅衬底的向光面上制作碳化硅吸收层,相对于现有技术中生长碳化硅晶棒再切割加工而言,简化了碳化硅电池的生产工艺,具备较高的生产效率。同时,硅衬底作为第一传输层传输碳化硅吸收层产生的电子或空穴型载流子,无需去除,工艺简单。

附图说明

[0009]

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010]

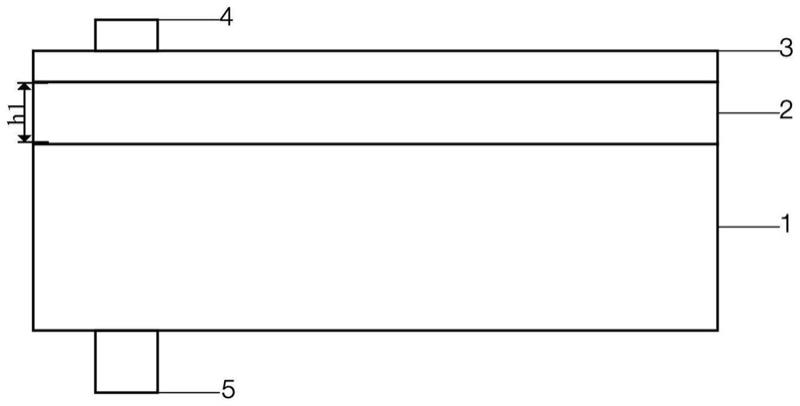

图1示出了本发明实施例中的第一种碳化硅电池的结构示意图;

[0011]

图2示出了本发明实施例中的第二种碳化硅电池的结构示意图;

[0012]

图3示出了本发明实施例中的第三种碳化硅电池的结构示意图;

[0013]

图4示出了本发明实施例中的第四种碳化硅电池的结构示意图。

[0014]

附图编号说明:

[0015]

1-第一传输层,2-碳化硅吸收层,3-第二传输层,4-顶电极,5-底电极,101-修饰层,102-下功能层,301-上表面钝化层,302-上表面减反射层。

具体实施方式

[0016]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例,都属于本发明保护的范围。

[0017]

图1示出了本发明实施例中的第一种碳化硅电池的结构示意图。参照图1所示,该碳化硅电池包括:第一传输层1、位于第一传输层1的向光面上的碳化硅吸收层2。第一传输层1为硅衬底。可选的,碳化硅吸收层2以外延的形式形成在硅衬底上。硅衬底提供碳化硅吸收层2的生长基础,且提供机械支撑。碳化硅吸收层2包含具有中间带的碳化硅材料,在外延工艺中通过掺杂的形式,形成上述中间带。具有中间带的碳化硅材料在碳化硅吸收层2中所占的比例不作具体限定。例如,全部的碳化硅吸收层2可以均为具有中间带的碳化硅材料。具有中间带的碳化硅材料,由于中间带的存在可以吸收更多的光,因此,具有中间带的碳化硅材料可以主要起到的光吸收作用。在低成本的硅衬底的向光面上制作碳化硅吸收层2,相对于现有技术中生长碳化硅晶棒再切割加工而言,简化了碳化硅电池的生产工艺,具备较高的生产效率。

[0018]

碳化硅吸收层2中的导电性掺杂采用采用iii族元素(p型掺杂)或v族元素(n型掺杂),常用导电性掺杂元素包括硼、铝、镓、铟、氮、磷、砷等。在碳化硅吸收层2中的导电性掺杂与硅衬底为相同的掺杂类型的情况下,碳化硅吸收层2中的导电性掺杂的掺杂浓度小于或等于1

×

10

19

cm-3

。在碳化硅吸收层2中的导电性掺杂与硅衬底为不同的掺杂类型的情况下,碳化硅吸收层2中的导电性掺杂的掺杂浓度大于或等于1

×

10

13

cm-3

。

[0019]

碳化硅吸收层2中具有中间带的碳化硅材料的中间带掺杂可以采用过渡金属元素、iii族元素、v族元素或vi族元素,如钴、硼、氮、氧、钪、钛、钒、锰、铁、钴、镍、铜、锌等,掺杂浓度范围为1

×

10

12

cm-3-9

×

10

20

cm-3

。

[0020]

碳化硅吸收层2中具有中间带掺杂功能的元素是否具有导电性掺杂功能不作具体限定。例如,在碳化硅吸收层2中具有中间带的碳化硅材料具有导电性掺杂的情况下,导电性掺杂和中间带掺杂均可以采用硼元素进行。

[0021]

硅衬底作为第一传输层1用于传输碳化硅吸收层2产生的电子载流子或空穴型载流子,无需去除,工艺简单。

[0022]

可选的,碳化硅吸收层2可以为立方结构晶体,碳化硅吸收层2可以为单晶或多晶。参照图1所示,碳化硅吸收层2的厚度为h1,100um≥h1≥0.5um。碳化硅吸收层2的向光面为平面或绒面。碳化硅吸收层2的向光面还可以具备纳米陷光结构、等离子激元结构等,以增加陷光效果。

[0023]

可选的,如图1所示,碳化硅吸收层2设置为单层,该单层具有单一的导电掺杂类型,碳化硅吸收层2的导电性掺杂为n型或p型中的一种。此种情况下,碳化硅吸收层2可以与第一传输层1或第二传输层3形成载流子分离界面,且在在碳化硅吸收层2与第一传输层1形成载流子分离界面的情况下,可以省略第二传输层3。第一传输层1、第二传输层3的掺杂类型与碳化硅吸收层2的导电性掺杂类型相同或不同,即形成高低结和pn结,用于分离和传输载流子。

[0024]

可选的,在碳化硅吸收层2设置为单层的情况下,硅衬底的掺杂浓度大于或等于1

×

10

15

cm-3

,一方面硅衬底作为第一传输层导电性能较好,另一方面硅衬底与碳化硅吸收层2可以形成性能较好的高低结或pn结,起到良好的载流子分离和传输作用。硅带隙天然比碳化硅的带隙窄,使得多子能级可以自然匹配。硅衬底的掺杂浓度大于或等于1

×

10

15

cm-3

的情况下,硅衬底的少子能级与碳化硅吸收层2进行匹配以屏蔽少子。例如,当硅衬底为n型,

则硅衬底价带顶能级需小于或等于碳化硅吸收层2价带顶能级,以屏蔽空穴。当硅衬底为p型,则硅衬底导带底能级需大于或等于碳化硅吸收层2导带底能级,以屏蔽电子。

[0025]

可选的,在碳化硅吸收层2设置为单层的情况下,若硅衬底和碳化硅吸收层2形成高低结,硅衬底的掺杂浓度可以大于碳化硅吸收层2的导电性掺杂的浓度,一方面,硅衬底具有相对较低的串联电阻,另一方面满足硅衬底与碳化硅的能级匹配。

[0026]

在碳化硅吸收层2设置为单层的情况下,更优的,碳化硅吸收层2的导电性掺杂类型可以与硅衬底的掺杂类型不同,便于实现上述硅衬底与碳化硅吸收层2间载流子分离及能级匹配。

[0027]

在碳化硅吸收层2设置为单层,且碳化硅吸收层2的导电性掺杂类型与硅衬底的掺杂类型相同的情况下,如n型si和n型sic,第二传输层3为空穴选择性接触,硅材料选择其中一种光生载流子并加以传输,第二传输层3选择另一种并加以传输。

[0028]

在碳化硅吸收层2设置为单层,且碳化硅吸收层2的导电性掺杂类型与硅衬底的掺杂类型不同的情况下,如p型si和n型sic,第二传输层3为电子选择性接触。

[0029]

图2示出了本发明实施例中的第二种碳化硅电池的结构示意图。可选的,参照图2所示,碳化硅吸收层2设置为两个子层,分别为:在远离第一传输层1的方向上层叠的第一碳化硅子层、第二碳化硅子层。图2中,碳化硅吸收层2中,位于虚线下方的可以为第一碳化硅子层,位于虚线上方的可以为第二碳化硅子层。第一碳化硅子层、第二碳化硅子层分别具有不同的导电掺杂类型,进而第一碳化硅子层、第二碳化硅子层形成pn结用于分离载流子。此种情况下,硅衬底仅用于传输碳化硅吸收层2产生的电子载流子或空穴型载流子,硅衬底的掺杂类型与靠近硅衬底的第一碳化硅子层的导电性掺杂的类型相同。

[0030]

碳化硅吸收层2设置为两个子层的情况下,硅衬底的掺杂浓度为1

×

10

17

cm-3-1

×

10

19

cm-3

,具有较低的串联电阻。

[0031]

碳化硅吸收层2设置为两个子层的情况下,碳化硅吸收层2自身完成了分离载流子,避免了硅衬底与碳化硅吸收层2较多的界面缺陷导致的界面载流子分离不稳定且复合高的问题,提升了载流子的收集效率。

[0032]

可选的,参照图1或图2所示,该碳化硅电池还包括第二传输层3,碳化硅吸收层2位于第一传输层1和第二传输层3之间,第一传输层1、第二传输层3分别传输电子型载流子或空穴型载流子。即,第二传输层3位于碳化硅吸收层2的向光面,第二传输层3同时作为窗口层,在可见光波段具备较高的平均透过率,以保证器件入射光。第一传输层1和第二传输层3分别用于传输一种载流子,两者中传输的载流子类型不同。如,第一传输层1传输电子型载流子,则,第二传输层3则传输空穴型载流子。第一传输层1和第二传输层3的掺杂类型、掺杂浓度等,需要和传输的载流子类型进行匹配。

[0033]

例如,图2中,碳化硅吸收层2中,位于虚线下方的第一碳化硅子层的导电性掺杂为n型,则,第一传输层1为n型掺杂,用于传输电子载流子。位于虚线上方的第二碳化硅子层的导电性掺杂为p型,则,第二传输层3为p型掺杂,用于传输空穴载流子。

[0034]

可选的,在第二传输层3传输空穴型载流子的情况下,第二传输层3的材料选自低功函数p型宽带隙半导材料、高功函数n型宽带隙半导体材料、高功函数金属、重掺杂p型碳化硅材料中的一种,进而使得第二传输层3具有较好的传输空穴型载流子的作用。

[0035]

可选的,低功函数p型宽带隙半导材料选自镍的氧化物或铜的氧化物。高功函数n

型宽带隙半导体材料选自氧化钼、氧化钨、氧化钒中的至少一种。高功函数金属选自镍、银、金中的至少一种。

[0036]

在第二传输层3传输电子型载流子的情况下,第二传输层3的材料选自n型宽带隙半导体材料或低功函数金属,使得第二传输层3具有较好的传输电子型载流子的作用。

[0037]

可选的,n型宽带隙半导体材料选自氧化锌和/或氧化锡。低功函数金属选自钙、镁、铝中的至少一种。

[0038]

可选的,第二传输层3的向光面还可以设置有上表面减反射层302。上表面减反射层302为一层或多层结构,起到减少表面反射的作用。为了进一步降低表面反射,碳化硅吸收层2的向光面可以采用化学腐蚀或粒子刻蚀的方法制作出减反射结构,或在向光面设置纳米陷光结构、等离子激元陷光结构或其他任意陷光结构。

[0039]

碳化硅吸收层2和第二传输层3之间还可以设置有上表面钝化层301,起到钝化界面缺陷的作用。上表面钝化层301的材料可以选自氧化硅、氧化铝、氮化硅等。

[0040]

可选的,硅衬底的厚度不限,晶格取向也不做具体限定。

[0041]

图3示出了本发明实施例中的第三种碳化硅电池的结构示意图。图4示出了本发明实施例中的第四种碳化硅电池的结构示意图。可选的,参照图2、图3、图4,碳化硅电池还包括位于硅衬底背光面的下功能层102,下功能层102包括功函数调节层、钝化层、载流子传导层中的至少一种。功函数调节层起到调节功函数,利于载流子的分离或传输的作用。钝化层起到界面缺陷钝化的作用。载流子传导层起到补充传输载流子的作用。功函数调节层的材料可以选自钙、氟化锂、氟化镁等功函数调节材料。钝化层的材料可以选自氧化铝、氧化硅、氮化硅等钝化材料。载流子传导层的材料可以选自氧化锌(及其掺杂材料)、氧化锡(及其掺杂材料)等导电材料。

[0042]

和/或,可选的,参照图2、图3、图4,碳化硅电池还包括位于硅衬底和碳化硅吸收层2之间的修饰层101,修饰层101包括晶格适配层、缓冲层、种子层、钝化层中的至少一种,以获得结晶质量较好的碳化硅吸收层2。修饰层101主要起到缓冲界面晶格失配、能级匹配等作用,便于立方相碳化硅吸收层2生长并获得高质量结晶薄膜。晶格适配层主要用于调节界面晶格失配。可选的,晶格适配层的材料可以选自六方相碳化硅层、非晶碳化硅层、硅层或硅碳化合物层中的至少一种。修饰层101可以以阶梯形式、波浪形式或其他形状设置。修饰层101可以为偏轴(off-axis)表面,可以刻蚀或不刻蚀。修饰层101的材料可以为硅锗化合物。

[0043]

缓冲层主要起到界面能级匹配的作用。可选的,缓冲层材料选自非晶碳化硅、纳米晶碳化硅、微晶碳化硅、晶体结构的碳化硅、非晶硅、纳米晶硅、微晶硅、晶体结构的硅,缓冲层存在两种类型,窄带隙材料和宽带隙材料,窄带隙材料的带隙小于立方碳化硅吸收层2的带隙,宽带隙材料的带隙大于立方碳化硅吸收层2的带隙。窄带隙材料需满足带隙宽度1.3-1.8ev,窄带隙材料可以为非晶硅或非晶碳化硅、纳米晶硅或纳米晶碳化硅、微晶硅或微晶碳化硅、或硅碳化合物。宽带隙材料需满足带隙宽度大于或等于碳化硅吸收层2的带隙宽度。宽带隙材料可以为掺杂的碳化硅材料,可以为非晶碳化硅或晶体碳化硅,可以为立方晶相或其他晶相(如六方)碳化硅。

[0044]

上述材料的缓冲层能够满足载流子传导缓冲的要求,同时缓冲层可以屏蔽另一种载流子,即起到选择性接触的功能。缓冲层厚度不限定。缓冲层掺杂类型与碳化硅吸收层2

相同。通过在硅衬底和碳化硅吸收层2之间设置缓冲层,可以极大的降低硅衬底和碳化硅吸收层2之间的带间复合。

[0045]

参照图1至图4,碳化硅电池还包括用于收集第一传输层1上的载流子、向外传输电能的底电极5,以及用于收集第三传输层3上的载流子、向外传输电能的顶电极4。底电极5、顶电极4的材料和结构均不作具体限定。例如,顶电极4可以为平行或交叉的网格状栅线结构。底电极5可以为全背电极。

[0046]

本发明实施例还提供一种碳化硅电池的生产方法,具体的,先准备硅衬底。具体包括硅衬底的处理,修饰层的制作等。接着制作碳化硅吸收层2,然后制作其余结构,形成完整器件。该碳化硅电池的生产方法中的碳化硅电池可以参照前述碳化硅电池实施例中的相关记载,且能达到相同或相似的有益效果,为了避免重复,此处不再赘述。

[0047]

本发明实施例还提供一种光伏组件,该光伏组件包括任一前述的碳化硅电池。该光伏组件还可以包括位于碳化硅电池的向光面、背光面的封装胶膜、盖板或背板等。该光伏组件中的碳化硅电池可以参照前述碳化硅电池实施例中的相关记载,且能达到相同或相似的有益效果,为了避免重复,此处不再赘述。

[0048]

下面列举几种具体的实施例,进一步解释本申请。

[0049]

实施例1

[0050]

参照图3所示,本实施例中,第一传输层1为n型硅衬底,掺杂浓度大于或等于1

×

10

15

cm-3

,更优地,可以为1

×

10

17

cm-3-1

×

10

19

cm-3

。硅衬底为碳化硅吸收层2的外延衬底,同时需要起到传导碳化硅吸收层2光激发电子载流子的作用。硅衬底背光面存在下功能层102及底电极5。底电极5为金属或合金材料,底电极5可以覆盖硅衬底的全部或部分背光面。下功能层102为一层或多层结构,可以起到调节功函数、钝化界面缺陷、传导载流子等功能,可以包含钙、氟化锂、氟化镁等功函数调节材料,也可以包含氧化铝、氧化硅、氮化硅等钝化材料,可以包含氧化锌(及其掺杂材料)、氧化锡(及其掺杂材料)等导电材料。

[0051]

第一传输层1的向光面设置有碳化硅吸收层2,碳化硅吸收层2为p型碳化硅,单晶或多晶,掺杂浓度不限,厚度0.5-100um。碳化硅吸收层2采用化学气相沉积的方法制备,一种可行的方案为采用硅烷作为硅源,采用丙烷作为碳源,采用三甲基铝(al(ch

3

)

3

)作为导电性掺杂元,采用三甲基硼(b(ch

3

)

3

)作为中间带掺杂源(或只采用硼掺杂,硼元素具备导电性掺杂和中间带掺杂的双重作用),进行外延生长。外延生长后可以通过热处理进一步降低材料内部及界面残余应力。

[0052]

为便于获得结晶质量较好的碳化硅吸收层2,在第一传输层1与碳化硅吸收层2之间可以设置修饰层101,此处的修饰层101可以为晶格适配层,主要起到调节界面晶格失配的作用,便于立方相碳化硅吸收层2生长并获得高质量结晶薄膜。修饰层101可以为n型或p型。修饰层101可以为六方相碳化硅层、非晶碳化硅层或硅材料层或硅碳化合物层,以阶梯形式、波浪形式或其他形状设置。修饰层101可以为偏轴(off-axis)表面,可以刻蚀或不刻蚀;可以为硅锗化合物。

[0053]

碳化硅吸收层2中朝向向光面的区域可以存在重掺杂p型子层,掺杂浓度大于碳化硅吸收层2层的中间位置。碳化硅吸收层2的向光面设置第二传输层3,用于收集并传导光激发空穴载流子。第二传输层3可以是一层或多层结构。第二传输层3可以为p型宽带隙半导材料,如镍的氧化物或铜的氧化物。第二传输层3也可以采用高功函数n型宽带隙半导体材料,

如氧化钼、氧化钨、氧化钒等。第二传输层3也可以采用高功函数金属,如镍、银、金等及其合金材料。第二传输层3也可以为重掺杂p型碳化硅材料。

[0054]

第二传输层3与碳化硅吸收层2之间可以设置上表面钝化层301,起到钝化界面缺陷的作用。上表面钝化层301可以为氧化硅、氧化铝、氮化硅等。

[0055]

第二传输层3向光面设置上表面减反射层302,为一层或多层结构,起到减少表面反射的作用。为了进一步降低表面反射,碳化硅吸收层2的向光面可以采用化学腐蚀或粒子刻蚀的方法制作出减反射结构。或在碳化硅吸收层2的向光面设置纳米陷光结构、等离子激元陷光结构或其他任意陷光结构。

[0056]

器件上表面设置顶电极4,与第二传输层3电性接触,起到对外输出电能的作用。顶电极4可以为平行或交叉的网格状栅线结构。

[0057]

实施例2

[0058]

参照图4所示,图4中修饰层101可以为缓冲层,缓冲界面能带能级差。图4中其余部分可以和实施例1中的部分对应相同。通过在硅衬底和碳化硅吸收层2之间设置缓冲层,可以极大的降低硅衬底和碳化硅吸收层2之间的带间复合。

[0059]

实施例3

[0060]

参照图2所示,第一传输层1为硅衬底,采用p型掺杂,掺杂浓度大于或等于1

×

10

15

cm-3

,更优地,可以为1

×

10

17

cm-3-1

×

10

19

cm-3

。硅衬底为碳化硅吸收层2的外延衬底,同时需要起到传导吸收层光激发空穴载流子的作用。

[0061]

硅衬底的背光面存在下功能层102及底电极5,底电极5为金属或合金材料,可以覆盖硅衬底的全部或部分背光面。下功能层102为一层或多层结构,可以起到调节功函数、钝化界面缺陷、传导载流子等功能,可以包含钙、氟化锂、氟化镁等功函数调节材料,可以包含氧化铝、氧化硅、氮化硅等钝化材料,可以包含氧化锌(及其掺杂材料)、氧化锡(及其掺杂材料)等导电材料。

[0062]

第一传输层1的向光面设置有碳化硅吸收层2,碳化硅吸收层2为单晶或多晶,掺杂浓度不限,厚度1-100um。碳化硅吸收层2包含两种掺杂类型,其自身可以完成光生载流子的分离,硅衬底与第二传输层3仅起到选择性接触与传输载流子的作用。碳化硅吸收层2中虚线下方的第一碳化硅子层与硅衬底接触,第一碳化硅子层为p型掺杂,采用外延生长。可以采用二氯氢硅作为硅源,采用乙炔作为碳源,采用硼元素作为掺杂元素,采用氢气和氯化氢作为载气和辅助线气体,进行化学气相外延生长。随后更改掺杂元素,采用磷元素作为掺杂元素,获得p型层上的n型层。

[0063]

实施例3中其余设置参考上述实施例1。此外,还可以采用实施例2中缓冲层的方案,缓冲层的掺杂类型与碳化硅吸收层2不同,且缓冲层与硅衬底采用相同的掺杂类型。缓冲层既起到能带缓冲的作用,同时在缓冲层与碳化硅吸收层2界面选择载流子。

[0064]

上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1