半导体封装结构及其形成方法与流程

1.本发明的实施例涉及一种半导体封装结构及其形成方法。

背景技术:

2.在传统的封装结构中,芯片运作产生的高温会导致在封装结构的中心和边缘处发生温度分布的差异,存在的温度差异导致封装结构发生翘曲、变形或接合不良等问题,严重者更导致整体电子装置的断路,且封装结构的尺寸越大或负载越高,此问题则会越严重。

技术实现要素:

3.针对相关技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种半导体封装结构及其形成方法,以提高半导体封装结构的散热性。

4.为实现上述目的,本发明提供了一种半导体封装结构,包括:封装件,包括位于封装件内的芯片;热电制冷片,位于封装件的上表面上且设置有复数个通孔;以及复数个连接件,连接封装件与热电制冷片,其中,热电制冷片具有位于对应芯片的位置处的第一部分,第一部分具有比其他部分更厚的厚度或密度更高的通孔数量。

5.在一些实施例中,热电制冷片中的通孔的直径朝向封装件逐渐变小。

6.在一些实施例中,热电制冷片由介电层和再分布线交互堆叠而成,通孔设置在堆叠的再分布线之间以电连接多层再分布线,通孔包括n型材料/p型材料。

7.在一些实施例中,第一部分中的介电层和再分布线的层数多于其他部分中的介电层和再分布线的层数。

8.在一些实施例中,第一部分中的再分布线的线宽/间距小于其他部分中的再分布线的线宽/间距,第一部分中的通孔的直径小于其他部分中的通孔的直径。

9.在一些实施例中,热电制冷片包括冷端接面以及与冷端接面相对设置的热端接面,冷端接面通过复数个连接件连接至封装件的上表面。

10.在一些实施例中,复数个连接件形成为焊料或凸块。

11.在一些实施例中,在封装件和热电制冷片之间还设置有包覆复数个连接件的毛细管底部填充胶。

12.在一些实施例中,在封装件和热电制冷片之间还设置有包覆复数个连接件的粘合材料。

13.在一些实施例中,热电制冷片的第一部分位于芯片的直接上方。

14.在一些实施例中,还包括:引线,将封装件的上表面处的未被热电制冷片覆盖的焊盘电连接至热电制冷片的上表面。

15.在一些实施例中,封装件封装有多个芯片,第一部分覆盖多个芯片,其他部分位于第一部分的两侧。

16.在一些实施例中,热电制冷片包括覆盖封装件的上表面的第一热电制冷片以及位于第一热电制冷片上的第二热电制冷片,第二热电制冷片在高度方向上位于芯片的直接上

方,第一部分包括第二热电制冷片。

17.在一些实施例中,热电制冷片包括覆盖封装件的上表面的并排设置的第三热电制冷片、第四热电制冷片以及位于第三热电制冷片、第四热电制冷片上的第二热电制冷片,第一部分包括所述第二热电制冷片。

18.在一些实施例中,提供一种形成半导体封装结构的方法,包括:提供封装件,将芯片封装于封装件内;形成下表面设置有复数个连接件的热电制冷片;将复数个连接件连接至封装件的上表面,其中,热电制冷片具有位于对应芯片的位置处的第一部分,第一部分具有比其他部分更厚的厚度或密度更高的通孔数量。

19.在一些实施例中,热电制冷片中的通孔的直径形成为由上到下逐渐减小。

20.在一些实施例中,通孔的直径形成为朝向热电制冷片的冷端接面的方向逐渐减小、并朝向热电制冷片的热端接面的方向逐渐增大。

21.在一些实施例中,冷端接面通过复数个连接件连接至封装件的上表面。

22.在一些实施例中,形成具有通孔的热电制冷片的步骤包括:在载体上形成再分布线;在再分布线上形成介电层;在介电层中形成暴露再分布线的第一开口;在第一开口中填充n型材料;在介电层中形成暴露再分布线的第二开口;在第二开口中填充p型材料。

23.在一些实施例中,形成所述再分布线的步骤包括:在载体上形成掩模层;去除掩模层的部分以形成第三开口;在第三开口的底部形成金属材料;去除掩模层的剩余部分以形成包括金属材料的再分布线。

附图说明

24.图1至图30示出了根据本申请实施例的半导体封装结构的顺序形成过程。

25.图31至图41示出了根据本申请不同实施例的半导体封装结构的结构示意图。

具体实施方式

26.为更好的理解本申请实施例的精神,以下结合本申请的部分优选实施例对其作进一步说明。

27.本申请的实施例将会被详细的描示在下文中。在本申请说明书全文中,将相同或相似的组件以及具有相同或相似的功能的组件通过类似附图标记来表示。在此所描述的有关附图的实施例为说明性质的、图解性质的且用于提供对本申请的基本理解。本申请的实施例不应该被解释为对本申请的限制。

28.如本文中所使用,术语“大致”、“大体上”、“实质”及“约”用以描述及说明小的变化。当与事件或情形结合使用时,所述术语可指代其中事件或情形精确发生的例子以及其中事件或情形极近似地发生的例子。举例来说,当结合数值使用时,术语可指代小于或等于所述数值的

±

10%的变化范围,例如小于或等于

±

5%、小于或等于

±

4%、小于或等于

±

3%、小于或等于

±

2%、小于或等于

±

1%、小于或等于

±

0.5%、小于或等于

±

0.1%、或小于或等于

±

0.05%。举例来说,如果两个数值之间的差值小于或等于所述值的平均值的

±

10%(例如小于或等于

±

5%、小于或等于

±

4%、小于或等于

±

3%、小于或等于

±

2%、小于或等于

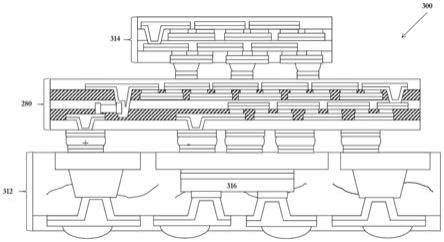

±

1%、小于或等于

±

0.5%、小于或等于

±

0.1%、或小于或等于

±

0.05%),那么可认为所述两个数值“大体上”相同。

29.在本说明书中,除非经特别指定或限定之外,相对性的用词例如:“中央的”、“纵向的”、“侧向的”、“前方的”、“后方的”、“右方的”、“左方的”、“内部的”、“外部的”、“较低的”、“较高的”、“水平的”、“垂直的”、“高于”、“低于”、“上方的”、“下方的”、“顶部的”、“底部的”以及其衍生性的用词(例如“水平地”、“向下地”、“向上地”等等)应该解释成引用在讨论中所描述或在附图中所描示的方向。这些相对性的用词仅用于描述上的方便,且并不要求将本申请以特定的方向建构或操作。

30.另外,有时在本文中以范围格式呈现量、比率和其它数值。应理解,此类范围格式是用于便利及简洁起见,且应灵活地理解,不仅包含明确地指定为范围限制的数值,而且包含涵盖于所述范围内的所有个别数值或子范围,如同明确地指定每一数值及子范围一般。

31.再者,为便于描述,“第一”、“第二”、“第三”等等可在本文中用于区分一个图或一系列图的不同组件。“第一”、“第二”、“第三”等等不意欲描述对应组件。

32.由于热源的温度高于其他位置的数值,因此当系统负载时,热源与其他位置势必造成温度差异。使用位于封装体表面的均厚的teg达到散热,仍会造成翘曲、变形甚至于发生连接件的接合不良现象,而最终产生断路等问题,封装体尺寸愈大或/与负载越高则此问题越是明显。teg通常使用软板材料制成,强度相对较低,单独低抗应力平衡能力相当有限,因此仅能用于包覆致冷材料。

33.下面参照附图,对本申请的半导体封装结构及其形成方法作具体解释。

34.参照图1,在载体10上形成第一种子层12。在实施例中,可以通过物理气相沉积(pvd)工艺形成第一种子层12。

35.参照图2,在第一种子层12上形成第一掩模层20,第一掩模层20可以包括光致抗蚀剂(pr)材料,并实施曝光工艺21固化第一掩模层20。

36.参照图3,图案化第一掩模层20并在图案化的第一掩模层20中形成第一金属层30。

37.参照图4,去除图案化的第一掩模层20,并使用第一金属层30作为掩模蚀刻第一种子层20以使得第一种子层20具有与第一金属层30相同的图案。

38.参见图5,使用夹具50将半导体器件52放置在相邻的第一金属层30上,夹持过程中夹具50与半导体器件52之间处于真空状态。

39.参照图6,形成覆盖第一金属层30和第一种子层20的第一介电层60。在实施例中,第一介电层60可以包括聚酰胺(polyamide,pa)材料,并对第一介电层60实施曝光工艺61以进行固化。

40.参见图7,在第一介电层60中形成形成依次相邻的第一开口71、第二开口72以暴露第一金属层30。

41.参见图8,使用第一掩模80以及挤压工具82将第一热电材料84填充到第一开口71中,其中,第一掩模80覆盖第二开口72,第一掩模80的开孔与第一开口71对准。

42.参见图9,使用第二掩模90以及挤压工具92将第二热电材料94填充到第二开口72中,其中,第二掩模90覆盖第一热电材料84,第二掩模90的开孔与第二开口72对准。在实施例中,第一热电材料124是p型材料,第二热电材料125是n型材料以分别形成有n型电极和p型电极。在实施例中,n型电极和p型电极在俯视图中为正多边形(例如,正方形或等边三角形)、圆形或不规则形状。在实施例中,n型电极和p型电极串联连接或并联连接。在其他实施例中,第一热电材料124是n型材料,第二热电材料125是p型材料。当两个不同态样的导体或

半导体(n型或p型)在两接点存在一温差(δt)时,如果是封闭回路,则会产生电流,如果是断路,则会产生电位差(v),此即为热电效应中的赛贝克效应(seebeck effect);当在两个不同态样的导体或半导体(n型或p型)所形成的封闭回路中通以一电压而产生电流时,会在两个接点产生一端吸热、另一端放热的现象,此即为热电效应中的帕尔帖效应(peltier effect),此效应可以产生在两种不同材料的交界面、或者一种多相材料的不同相界间,也可以产生在非均质材料的不同浓度梯度范围内;当电流在温度不均匀的单一导体或半导体中流过时,除产生不可逆的焦耳热之外,还会吸收或释放一定的热量(称为汤姆森热);反之,当单一导体或半导体的两端温度不同时,材料两端会形成电势差(emf),此即为汤姆森效应(thomson effect)。在实施例中,p型材料可为sige、sige/gap、cefe

3.5

co

0.5

sb

12

、zn4sb3、bi

0.25

sb

0.75

te3等。n型材料可为pbte、sige、bi2te

2.7

se

0.3

、cosb3、zn4sb3等。

43.参见图10,在第一介电层60上形成第二种子层100。在实施例中,可以通过物理气相沉积(pvd)工艺形成第二种子层100。在实施例中,第二种子层100包括铜和钛。

44.参见图11,在第二种子层100上形成第三掩模层110,第三掩模层110可以包括光致抗蚀剂(pr)材料,并实施曝光工艺111固化第三掩模层110。

45.参照图12,图案化第三掩模层110以暴露第二种子层100。并在暴露的第二种子层100上形成第二金属层120。

46.参见图13,去除图案化的第三掩模层110,并使用第二金属层120作为掩模蚀刻第二种子层100以使得第二种子层100具有与第二金属层120相同的图案。

47.参见图14,形成覆盖第二种子层100与第二金属层120的第二介电层140。在实施例中,第二介电层140可以包括聚酰胺(polyamide,pa)材料,并对第二介电层140进行加热工艺141。

48.参见图15,在第二介电层140上形成第三种子层150。在实施例中,可以通过物理气相沉积(pvd)工艺形成第三种子层150。

49.参见图16,在第三种子层150上形成第四掩模层160,第四掩模层160可以包括光致抗蚀剂(pr)材料,并实施曝光工艺161固化第四掩模层160。

50.参见图17,图案化第四掩模层160以暴露第三种子层150。并在暴露的第三种子层150上形成第三金属层170。

51.参见图18,去除图案化的第四掩模层160,并使用第三金属层170作为掩模蚀刻第三种子层150以使得第三种子层150具有与第三金属层170相同的图案。

52.参见图19,形成覆盖第三金属层170的第三介电层190。在实施例中,第三介电层190可以包括聚酰胺(polyamide,pa)材料,并对第三介电层190实施曝光工艺191以进行固化。

53.参见图20,在第三介电层190中形成依次相邻的第三开口201、第四开口202以暴露第三金属层170。

54.参见图21,使用第五掩模210以及挤压工具212将第一热电材料84填充到第三开口201中,其中,第五掩模210覆盖第四开口202,第五掩模210的开孔与第三开口201对准。

55.参见图22,使用第六掩模220以及挤压工具222将第二热电材料94填充到第四开口202中,其中,第六掩模220覆盖第一热电材料84,第六掩模220的开孔与第四开口202对准。在实施例中,第一热电材料124是p型材料,第二热电材料125是n型材料。在其他实施例中,

第一热电材料124是n型材料,第二热电材料125是p型材料。

56.参见图23,蚀刻穿过第三介电层190和第二介电层140的开口,并在开口中以及第三介电层190上形成第四种子层230。在实施例中,可以通过物理气相沉积(pvd)工艺形成第四种子层230。

57.参见图24,在第四种子层230上形成第七掩模层240,第七掩模层240可以包括光致抗蚀剂(pr)材料,并实施曝光工艺241固化第七掩模层240。

58.参见图25,图案化第七掩模层240以暴露第四种子层230。并在暴露的第四种子层230上形成第四金属层250。

59.参见图26,去除图案化的第七掩模层240,并使用第四金属层250作为掩模蚀刻第四种子层230以使得第四种子层230具有与第四金属层250相同的图案。

60.参见图27,形成覆盖第四金属层250的第四介电层270。在实施例中,第四介电层270可以包括聚酰胺(polyamide,pa)材料,并对第四介电层270实施曝光工艺271以进行固化。

61.参考图28至图29,将载体10去除以形成第一热电制冷片280,并在第一热电制冷片280的暴露的第一种子层12上形成复数个连接件290。在实施例中,连接件290形成为焊球。

62.参考图30,将第一热电制冷片280放置在封装件312上,并将第二热电制冷片314放置在第一热电制冷片280上。第二热电制冷片314与封装件312的芯片316对准,形成本申请的半导体封装结构300。

63.参考图31,与图29相比,在实施例中,连接件290形成为微凸块。

64.参考图32,在第一介电层60和第二当然介电层140中还形成有纤维320。在包括和/或不包括纤维320的实施例中,第一介电层60和第二当然介电层140可以为有机电介质,例如,聚酰亚胺(polyimide,pi)、环氧树脂、聚苯并恶唑(pbo)、阻燃4级材料(fr4)、半固化树脂(prepreg,pp)、味之素堆积膜(ajinomotobuild

‑

up film,abf),双马来酰亚胺三嗪树脂(bt)、光敏和/或非光敏液体。在不包括纤维320的实施例中,第一介电层60和第二当然介电层140可以为无机电解质,例如,硅、玻璃、陶瓷、氧化物(例如,siox、taox)、氮化物(例如,sinx)。

65.参考图33,在连接件290周围还填充有毛细管底部填充胶(cuf)330。

66.参考图34,另外还通过引线340连接第一热电制冷片280和封装件312。

67.参考图35,第一热电制冷片280包括多个单元。

68.参考图36,与图29的包括用于输入和输出的连接件290相比,图36的连接件290仅用于输入。

69.参考图37,与图29的包括用于输入和输出的连接件290相比,图37的连接件290仅用于输出。

70.参考图38,芯片316包括并排设置的多个。参考图39,芯片316形成为在封装件312中占据更广的面积。

71.参考图40,热电制冷片包括覆盖封装件31的上表面的并排设置的第三热电制冷片390、第四热电制冷片392以及位于第三热电制冷片390、第四热电制冷片392上的第二热电制冷片314。

72.参考图41,在第一热电制冷片280上还形成有平衡膜400,用于进一步减小翘曲产

生的可能性。平衡膜400可以包括铜、镍、钛、钨或铂合金和/或非金属(例如pi、abf、环氧树脂或阻焊油墨)中的一种或多种。

73.本发明揭示一种运用热电制冷片散热的封装结构及其制造方法,主要在封装结构的发热源(例如,电源管理芯片)的相对位置的外部设置以直流电产生温差的原理所制作且由软板材料所包覆的热电制冷片(thermoelectric generator,teg),以有效将封装结构运作时所产生的高温带到封装结构外部,有效避免因高温所导致的翘曲、变形、接合不良等问题,且避免软板材料受热产生热膨胀现象尔造成脱层,故本发明放置致冷材料的通孔呈梯形态样设置,且大开口设置于应力较大的位置(一般为封装结构表面),以有效抵抗热应力产生的拉扯。本发明的使用软板制作的teg可贴附于任何曲面上,若将软板贴附于封装结构表面,则可因表面薄膜效应而有效抵抗封装结构的拉伸应力而减少翘曲现象。在实施例中,测试芯片从室温升到400℃的散热效率(thermal dissipation efficiency),本申请的设置有热电制冷片的封装结构的散热效率为一般封装体散热效率的1.6~4倍,且为单纯ic芯片散热效率的5倍。

74.本发明提供了一种半导体封装结构300,包括:封装件312,包括位于封装件312内的芯片316;热电制冷片(280、314等),位于封装件312的上表面上且设置有复数个通孔(第四种子层230和第四金属层250的延伸在第三介电层190和第二介电层140中的部分);以及复数个连接件290,连接封装件312与热电制冷片,其中,热电制冷片具有位于对应芯片312的位置处的第一部分(例如,芯片312向上投影的所有热电制冷片的部分),第一部分具有比其他部分更厚的厚度或密度更高的通孔数量。在一些实施例中,热电制冷片中的通孔的直径朝向封装件312逐渐变小。在一些实施例中,热电制冷片312由介电层(60、140、190)和再分布线(介电层中的种子层和金属层的横向延伸的部分)交互堆叠而成,通孔设置在堆叠的再分布线之间以电连接多层再分布线,通孔包括n型材料/p型材料。在一些实施例中,第一部分中的介电层和再分布线的层数多于其他部分中的介电层和再分布线的层数。在一些实施例中,第一部分中的再分布线的线宽/间距小于其他部分中的再分布线的线宽/间距,第一部分中的通孔的直径小于其他部分中的通孔的直径。在一些实施例中,热电制冷片包括冷端接面以及与冷端接面相对设置的热端接面,冷端接面通过复数个连接件290连接至封装件312的上表面。在一些实施例中,复数个连接件290形成为焊料或凸块。在一些实施例中,在封装件312和热电制冷片之间还设置有包覆复数个连接件290的毛细管底部填充胶330。在一些实施例中,在封装件312和热电制冷片之间还设置有包覆复数个连接件的粘合材料。在一些实施例中,热电制冷片的第一部分位于芯片的直接上方。在一些实施例中,还包括:引线340,将封装件312的上表面处的未被热电制冷片覆盖的焊盘电连接至热电制冷片280的上表面。在一些实施例中,封装件312封装有多个芯片316,第一部分覆盖多个芯片,其他部分位于第一部分的两侧。在一些实施例中,热电制冷片包括覆盖封装件312的上表面的第一热电制冷片280以及位于第一热电制冷片上的第二热电制冷片314,第二热电制冷片314在高度方向上位于芯片316的直接上方,第一部分包括第二热电制冷片314。在一些实施例中,热电制冷片包括覆盖封装件的上表面的并排设置的第三热电制冷片390、第四热电制冷片392以及位于第三热电制冷片390、第四热电制冷片392上的第二热电制冷片280,第一部分包括第二热电制冷片280。

75.在一些实施例中,提供一种形成半导体封装结构的方法,包括:提供封装件312,将

芯片316封装于封装件312内;形成下表面设置有复数个连接件290的热电制冷片;将复数个连接件290连接至封装件312的上表面,其中,热电制冷片具有位于对应芯片316的位置处的第一部分,第一部分具有比其他部分更厚的厚度或密度更高的通孔数量。在一些实施例中,热电制冷片316中的通孔的直径形成为由上到下逐渐减小。在一些实施例中,通孔的直径形成为朝向热电制冷片的冷端接面的方向逐渐减小、并朝向热电制冷片的热端接面的方向逐渐增大。在一些实施例中,冷端接面通过复数个连接件连接至封装件的上表面。在一些实施例中,形成具有通孔的热电制冷片的步骤包括:在载体10上形成再分布线;在再分布线上形成介电层;在介电层中形成暴露再分布线的第一开口;在第一开口中填充n型材料;在介电层中形成暴露再分布线的第二开口;在第二开口中填充p型材料。在一些实施例中,形成所述再分布线的步骤包括:在载体上形成掩模层;去除掩模层的部分以形成第三开口;在第三开口的底部形成金属材料;去除掩模层的剩余部分以形成包括金属材料的再分布线。

76.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1