锂二次电池用正极活性材料及包含其的锂二次电池的制作方法

锂二次电池用正极活性材料及包含其的锂二次电池

1.本技术为申请日为2015年01月21日,申请号为201580000969.1,发明名称为“锂二次电池用正极活性材料及包含其的锂二次电池”的申请的分案申请。

2.相关申请的交叉引用

3.本技术要求2017年8月29日提交的美国临时专利申请62/551,417的权益。

技术领域

4.本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料及包含其的锂二次电池,更详细地,涉及一种特征在于在具有层状结构的正极活性材料中一次粒子内和二次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)以朝向特定方向具有方向性的方式形成的锂二次电池用正极活性材料、以及包含其的锂二次电池。

背景技术:

5.近来,对储能技术的兴趣日益增加。电池已被广泛用作移动电话、摄像机、笔记本电脑pc和电动车领域中的能源,导致对电化学装置进行了深入的研究和开发。在该方面,电化学装置是极受关注的主题之一。特别是,可充电二次电池的开发成为关注的焦点。

6.目前使用的二次电池中,在20世纪90年代初开发的锂二次电池是一种紧凑、重量轻和大容量的电池,自其在1991年出现以来,已被广泛用为便携式设备的电源。锂二次电池比使用水电解质的传统电池(例如ni

‑

mh电池、ni

‑

cd电池和铅硫酸电池)具有更高的工作电压和能源密度,正是由于这些优点而备受关注。尤其,最近有关将内燃机和锂二次电池混合的电动车用动力源的研究在美国、日本、欧洲等地区进展活跃。

7.然而,从能源密度方面考虑使用锂离子电池作为电动车用大型电池,但是考虑到安全性而镍氢电池被使用到至今,并且当下最大课题是昂贵的价格和安全性。尤其,目前商用化使用的如licoo2和lini02之类的正极活性材料具有因充电时锂脱离导致晶体结构不够稳定而热学特性十分恶劣的缺点。即,若将过充电状态的电池在200~270℃下加热,则急剧发生结构变化,由于这种结构变化进行释出晶格内氧的反应。

8.为了改善这一状况,正在尝试各种方法,例如,通过用过渡金属元素替代一部分镍以将热生成(heat generation)的温度偏移到稍微高的温度处或阻止快速热生成。用钴替代一部分镍的材料,例如,lini1

‑

xcoxo2(x=0.1

‑

0.3)虽然表现出优异的充电/放电特性和寿命特性,但是热稳定性问题仍没有得到解决。此外,li

‑

ni

‑

mn系复合氧化物,其中具有优异热稳定性的mn替代一部分ni,或li

‑

ni

‑

mn

‑

co系复合氧化物,其中mn和co替代一部分ni,其组成和制备相关技术也被广泛周知。最近,日本专利第2000

‑

227858号公开了并非通过该技术部分地将过渡金属代入lini02或limn02来制备正极活性材料,而是通过一种新型技术将mn和ni化合物均匀地分布于原子能级以获得固溶体。

9.根据关于li

‑

ni

‑

mn

‑

co系复合氧化物组成的欧洲专利第0918041号或美国专利第6040090号,其中mn和co替代一部分ni,相比现有的仅包含ni和co的材料,lini1

‑

xcoxmnyo2(0<y≤0.3)具有改进的热稳定性,但是,ni系化合物的热稳定性仍没有得到解决。

10.为了解决这个问题,韩国专利申请第10

‑

2005

‑

7007548号公开了具有金属浓度梯度的锂过渡金属氧化物。然而,这种方法可以在合成时使内层和外层具有不同的金属组成,但金属组成在合成的正极活性材料中不是逐渐地(gradually)和连续地变化。通过热处理工艺,可以获得金属组成逐步的浓度梯度。然而,在内层与外层之间产生的界面阻力起到阻止锂在粒子中扩散的阻力作用,由此可能导致寿命特性下降。并且,由于该材料是内层的组成为lco、co rich ncm以及镍含量为60%以下的ncm系复合物,并且镍的整体含量也较低,因此很难体现出高容量。

11.此外,这个发明合成的粉末具有低的堆积密度(tapped density),因为粉末没有使用氨作为螯合剂。因此其不足以用作要求高热能密度的锂二次电池用正极活性材料。

技术实现要素:

12.技术问题

13.为了解决上述技术的问题,本发明的目的是提供一种新型结构的锂二次电池用正极活性材料,在具有层状结构的正极活性材料中一次粒子内和二次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)表现出特定方向性。

14.本发明的另一个目的是提供一种锂二次电池,其包括根据本发明的锂二次电池用正极活性材料。

15.技术方案

16.为了解决上述技术的问题,本发明提供一种锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述正极活性材料是一次粒子聚集而成的球形二次粒子,所述一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)即在层状结构上的a轴或b轴朝向二次粒子的中心方向形成。

17.图6和图7示出根据本发明的锂二次电池用正极活性材料的一次粒子和二次粒子的结构模式图。如图6和图7所示,根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)即在层状结构上的a轴或b轴并排地形成,并且朝向二次粒子的中心方向表现出方向性。

18.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述一次粒子的纵横比为1以上,所述一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)沿粒子的长轴方向形成。即,在根据本发明的锂二次电池用正极活性材料中,由于锂离子扩散路径沿长轴方向形成,从而在充放电时锂离子向正极活性材料中的一次粒子内移入时,沿面积相对较窄的横轴方向移入一次粒子内,因此,随着充放电的持续而晶体结构瓦解的面积相对的减小,最终体现出结构稳定性。

19.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述纵横比为1以上,且所述粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)沿粒子的长轴方向形成的一次粒子所占的面积为整体面积的20%以上。

20.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,当粒子如图6所示呈正方形形状时,纵横比被定义为l/w(l为长轴,w为短轴),当横轴长度为w1、w2时,纵横比被定义为l/(w1+w2)/2。

21.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,锂离子扩散路径

(lithium ion diffusion path)朝向二次粒子的中心方向的一次粒子所占的面积为整体粒子面积的40%以上。根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)从二次粒子的中心方向倾斜在

±

45

°

以内。即,根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,一次粒子内的锂离子扩散路径朝向二次粒子的中心,但这并不是向二次粒子的正中心方向机械地排列,而是从二次粒子的中心方向在

±

45

°

以内自由地排列。

22.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述一次粒子以朝向整个粒子的中心方向具有方向性的方式形成,并且所述一次粒子内的锂离子扩散路径沿整个粒子的中心方向形成,从而锂离子扩散路径从所述二次粒子的表面至中心具有一维或二维孔道结构。

23.如此,具有不同纵横比的一次粒子可以是针状、板状、长方体、斜长方体或圆柱形状。

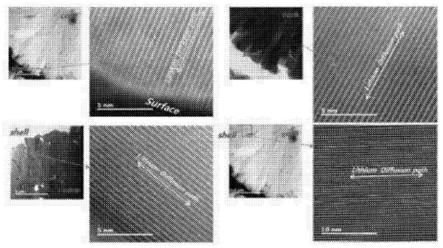

24.基于这种锂离子扩散路径,锂离子具有较快的传导速度,且显示出较高的锂离子传导率,即使反复充放电,晶体结构也不会轻易瓦解,从而提高循环特性。

25.此外,根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,基于由作为线形路径的一维孔道结构或作为面路径的二维孔道结构形成的锂离子扩散路径,活性材料粒子与锂离子或电解质之间的电荷转移电阻(charge transfer resistance)、扩散(diffusion)、迁移(migration)以及对流(convection)较低,因此可大幅降低电池内部阻抗。

26.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述二次粒子包括:

27.核层,由下述化学式1表示,且过渡金属的浓度恒定;

28.浓度梯度层,形成于所述核层的外表面上,并且一种以上过渡金属的浓度连续变化而呈浓度梯度;以及

29.壳层,由下述化学式2表示且形成于所述浓度梯度层的外表面上,并且过渡金属的浓度恒定。

30.<化学式1>li

x

ni1‑

a

‑

b

‑

c

co

a

mn

b

me

c

o2‑

y

x

y

31.(在所述化学式1中,0.9≤x≤1.15、0≤a≤0.20、0≤b≤0.20、0≤c≤0.1、0≤y≤0.1;me是选自由al、mg、b、p、ti、si、zr、ba及其组合构成的组中的至少一种以上的元素;x是选自由f、bo3、po4的阴离子构成的组中的至少一种以上的元素以及分子。)

32.<化学式2>li

x

ni1‑

a

‑

b

‑

c

co

a

mn

b

me

c

o2‑

y

x

y

33.(在所述化学式2中,0.9≤x≤1.15、0≤a≤0.50、0≤b≤0.6、0≤c≤0.2、0≤y≤0.1;me是选自由al、mg、b、p、ti、si、zr、ba及其组合构成的组中的至少一种以上的元素;x是选自由f、bo3、po4的阴离子构成的组中的至少一种以上的元素以及分子。)

34.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,所述壳层的厚度为0.05至2.0μm。

35.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,其特征在于,在所述浓度梯度层的一次粒子中锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)朝向二次粒子的中心方向。

36.本发明也提供一种锂二次电池,其包括根据本发明的锂二次电池用正极活性材料。

37.技术效果

38.根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,由于一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)以朝向粒子的中心方向具有方向性的方式形成,因此较容易地进行锂离子在一次粒子中的吸藏和放出,从而大幅改善包括根据本发明的锂二次电池用正极活性材料的电池的容量、功率和寿命特性。

附图说明

39.图1示出本发明的实施例1至5和比较例1制备的正极活性材料粒子的sem图。

40.图2示出对本发明的实施例1至5和比较例1制备的正极活性材料粒子的破断面的sem图进行测量的结果。

41.图3和图4示出用tem对本发明的实施例3和比较例1的粒子中一次粒子的形状和结构进行测量的结果。

42.图5示出用edx对本发明的实施例3制备的粒子的粒子内部的组成进行测量的结果。

43.图6示出本发明所涉及的锂二次电池用正极活性材料呈层状结构(a),以及示出粒子截面的形状和一次粒子的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)的模式图。

44.图7示出本发明所涉及的一次粒子的截面模式图。

具体实施方式

45.以下,根据实施例更详细说明本发明。但是,本发明不限于以下实施例。

46.<实施例1>

47.在步骤1中,将20l蒸馏水和1000g作为螯合剂的氨加入到共沉淀反应器(co

‑

precipitation reactor,内容积:100l,旋转电机功率:80%以上)中,并且在电机转速为300~1000rpm下搅拌同时保持反应器内的温度在40~50℃。

48.在步骤2中,将硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以80:20:0的摩尔比混合制成2.5m浓度的第一前驱体水溶液以2.2l/小时,且将28%浓度的氨水溶液以0.15l/小时连续供入到该反应器中。并且,为了调节ph值,供入25%浓度的氢氧化钠水溶液来保持ph值在11.3~11.4。将叶轮速度调节至300~1000rpm。将第一前驱体水溶液、氨水溶液和氢氧化钠水溶液连续供入到反应器中,其总量为38l。

49.在步骤3中,将硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以35:20:45的摩尔比混合制备出2.5m浓度的用于形成浓度梯度层的水溶液,取10l将硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以80:20:0的摩尔比混合制成2.5m浓度的第一前驱体水溶液置于除上述反应器(reactor)外的另一只搅拌器中,并将所述用于形成浓度梯度层的水溶液以2.2l/小时的速度供入的同时搅拌,制备出第二前驱体水溶液,并且将其导入到上述反应器(reactor)中。将所述用于形成浓度梯度层的水溶液混合的同时导入到反应器(reactor)中,直至所述第二前驱体水溶液中的硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰的摩尔比成为40:20:40,即壳层浓度,并且将28%浓度的氨水溶液以0.08l/小时的速度供入到反应器中,使用氢氧化钠溶液保持ph值在11.3~11.4。此时,所供入的第二前驱体水溶液、氨水溶液和氢氧化钠水溶液的总量为24l。

50.在步骤4中,将硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以40:20:40的摩尔比混合制成的第三前驱体水溶液供入到反应器(reactor)中,直至所占的容积为8l,反应结束后,从反应器

(reactor)中得到球形镍锰钴复合氢氧化物沉淀。

51.将所沉淀的复合金属氢氧化物进行过滤,用纯净水洗涤后,在100℃的热风干燥机中干燥12小时,制得金属复合氧化物形态的前驱体粉末,其内部核层为(ni

0.8

co

0.20

)(oh)2,外部壳层从(ni

0.80

co

0.20

)(oh)2至(ni

0.4

co

0.2

mn

0.4

)(oh)2具有连续浓度梯度。

52.将所述金属复合氢氧化物前驱体和氢氧化锂(lioh

·

h2o)以1:1.00~1.10摩尔比进行混合,并以2℃/min的升温速度加热至550℃,热处理10小时后,在750℃下煅烧20小时,制得正极活性材料粉末,其内部核层为li(ni

0.80

co

0.20

)o2,外部壳层从li(ni

0.80

co

0.20

)o2至li(ni

0.4

co

0.2

mn

0.4

)o2具有连续浓度梯度。

53.<实施例2>

54.按照与实施例1相同的方法制备正极,不同的是内部核层的组成为li(ni

0.70

co

0.30

)o2,外部壳层的组成从li(ni

0.70

co

0.30

)o2至li(ni

0.4

co

0.2

mn

0.4

)o2具有连续恒定的浓度梯度。

55.<实施例3>

56.按照与实施例1相同的方法制备正极,不同的是内部核层的组成为li(ni

0.80

co

0.20

)o2,外部壳层的组成从li(ni

0.80

co

0.20

)o2至li(ni

0.35

co

0.35

mn

0.30

)o2具有连续恒定的浓度梯度。

57.<实施例4>

58.按照与实施例1相同的方法制备正极,不同的是内部核层的组成为li(ni

0.90

co

0.10

)o2,外部壳层的组成从li(ni

0.90

co

0.10

)o2至li(ni

0.33

co

0.33

mn

0.33

)o2具有连续恒定的浓度梯度。

59.<实施例5>

60.按照与实施例1相同的方法制备正极,不同的是内部核层的组成为li(ni

0.97

co

0.03

)o2,外部壳层的组成从li(ni

0.97

co

0.03

)o2至li(ni

0.5

co

0.2

mn

0.3

)o2具有连续恒定的浓度梯度。

61.比较例1

62.将60l蒸馏水和1000g作为螯合剂的氨加入到共沉淀反应器(容量:70l)中,并且在电机转速为6000rpm下搅拌同时保持反应器内的温度在40~50℃。并且,将氮气以3l/min的流量连续供应到反应器中。然后,将硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰以8:1:1的摩尔比混合制成1m浓度的前驱体水溶液以6.5l/小时,且将28%浓度的氨水溶液以0.6l/小时连续供入到该反应器中。并且,为了调节ph值,将25%浓度的氢氧化钠水溶液以1.5~2.0l/小时的速度连续供入到反应槽内液面上,保持ph值在11~12。反应溶液温度控制在50

±

2℃。经30小时,待反应器内温度达到正常后,连续提取由溢流管排出的氢氧化物粒子,用水洗涤后,在100℃的热风干燥机中干燥12小时,制得具有(ni

0.8

co

0.1

mn

0.1

)(oh)2组成的金属复合氢氧化物形态的前驱体粉末。

63.将所述金属复合氢氧化物和氢氧化锂(lioh

·

h2o)以1:1.00~1.10摩尔比进行混合,并以2℃/min的升温速度加热至550℃,热处理10小时后,在750℃下煅烧20小时,制得正极活性材料粉末。

64.<测试例:sem图测量>

65.对实施例1至5和比较例1制备的正极活性材料粒子以及粒子破断面的sem图进行测量,其结果示于图1和图2。

66.从图1可知,本发明的实施例1至5和比较例1制备的正极活性材料粒子是一次粒子

聚集而成的球形二次粒子。

67.图2是粒子破断面的sem图,从图中可知,在本发明的实施例1至5制备的粒子中,一次粒子的纵横比为1以上,并且沿一次粒子的长轴即长边方向成长并具有朝向粒子中心的方向性,从而从粒子表面至粒子中心由一维或二维孔道结构形成锂传导路径,相反地,在比较例中,一次粒子的纵横比远小于各实施例所示的值,并且是不规则形态,在二次粒子内未观察到一次粒子具有方向性。

68.<测试例:tem图测量>

69.用tem对上述实施例5和比较例1制备的粒子中的一次粒子的形状和结构进行测量,其结果示于图3和图4。

70.从图3可知,在本发明的实施例5制备的粒子中,一次粒子以朝向中心方向具有方向性的方式形成,并且一次粒子内的锂离子传导路径朝向二次粒子的中心方向平行地形成。

71.相反地,在本发明的比较例1制备的粒子中,如从图4可知,一次粒子内的锂离子传导路径不具有方向性且不规则地形成。

72.<测试例:edx图测量>

73.用edx对上述实施例3制备的粒子的粒子内部的组成进行测量,其结果示于图5。

74.从图5可知,在根据本发明的实施例制备的粒子中,镍、钴和锰在从核至表面部分呈浓度梯度。

75.<测试例:粒子特性测量>

76.使用粒度分析装置对上述实施例1至5和比较例1制备的锂金属复合氧化物的组成和粒度分布进行测量,结果示于下表1。

77.为了分析其组成,将一定量(约2g)的上述制备的锂金属复合氧化物准确(准确度单位:0.1mg)称量后,转移至玻璃烧杯(glass beaker)中,加入王水(hcl:hno3=3:1),置于磁力搅拌加热器(hot plate)中完全溶解。

78.使用诱导结合等离子发光分析装置(icp

‑

aes,perkin

‑

elmer 7300),在li/ni/co/mn每个元素固有的波长内利用标准溶液(inorganic venture,1000mg/kg)来测量调制的标准液(3种)的强度(intensity),并作成校正曲线(calibration curve),然后将预处理的试样溶液和基础试样倒入分析装置中,通过测量每个强度来算出实际强度,由此计算出所述作成的校正曲线对比的各成分的浓度,并归一化(normalization)使整体之和成为理论值,以此分析了所制得的锂金属复合氧化物的组成。

79.[表1]

[0080][0081]

<制备例:电池的制备>

[0082]

将实施例1至6和比较例1制备的正极活性材料、作为导电材料的super p、以及作为粘合剂的聚偏氟乙烯(pvdf)分别以92:5:3重量比混合,制备出浆料。将所述浆料均匀涂覆在15μm厚度的铝箔上,并且在135℃真空下进行干燥,制备出锂二次电池用正极。

[0083]

将所述正极和锂箔设为相对电极,多孔性聚乙烯膜(celgard llc.,celgard 2300,厚度:25μm)设为分离膜,并且使用在碳酸乙酸酯和碳酸甲乙酯的体积比为3:7的混合溶剂中溶解有lipf6的1.15m浓度的液体电解液,通过常规的制备工序制备硬币壳。

[0084]

<测试例:电池特性测量>

[0085]

对包括上述实施例1至5和比较例制备的活性材料而成的电池的初始容量、初始效率、率特性和寿命特性进行测量,其结果示于下表3。

[0086]

从下表3可知,与比较例相比,包括本发明的实施例制备的活性材料的电池的电池特性有大幅提高。

[0087]

[表2]

[0088][0089]

工业应用性

[0090]

如上所述,根据本发明的锂二次电池用正极活性材料,由于一次粒子内的锂离子扩散路径(lithium ion diffusion path)以朝向粒子的中心方向具有方向性的方式形成,因此较容易地进行锂离子在一次粒子中的吸藏和放出,从而大幅改善包括根据本发明的锂二次电池用正极活性材料的电池的容量、功率和寿命特性,在这点上可以说是非常有用的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1