电极极片、含有该电极极片的二次电池、电池模块、电池包及用电装置的制作方法

1.本技术属于电化学技术领域。更具体地说,本技术涉及一种电极极片及含有该电极极片的二次电池、电池模块、电池包及用电装置。

背景技术:

2.二次电池因具有重量轻、能量密度高、无污染、无记忆效应、使用寿命长等突出特点,从而得到了广泛应用。随着人们对二次电池能量储存技术的要求越来越高,二次电池的能量密度也越来越高,与之而来的安全隐患也变得尤为突出。以锂离子电池为例,影响其安全风险的因素有很多。概括而言,所述因素主要包括机械滥用、电滥用和热滥用三类,表现形式主要为机械滥用及电滥用引发电池内部异常电流或副反应发生,从而导致内部异常温升,最终造成热失控,爆炸甚至起火。

3.有鉴于此,有必要提供一种能够改善上述问题的电极极片。

技术实现要素:

4.技术问题

5.为了改善上述安全性问题,已经报道了很多方法。其中,通过制备位于集流体与活性物质层之间、并由含有正温度系数(ptc)材料构成的防护涂层的方法,受到了广泛关注。ptc材料在升温至居里温度附近时,其电阻率呈现阶跃式上升。利用这一特性,可以阻断异常电流的发生,避免热量的急剧释放。然而,在实际应用中,电池的室温内阻为mω级别,而ptc材料涂层的附加会显著提高电池整体的内阻,从而严重恶化电池容量及功率性能的发挥。尽管有许多专利(例如请参照下述专利文献:99811515.0、201320203851.7、201410661206.9、201510022749.0、201611208300.4、2016211863080.0、201710241644.3、201811297349.0、201910442726.3和201820838120.2)已经报道了,可以通过添加导电剂(如碳材料)缓解上述问题,但是由于一般导电剂的电阻值对温度不敏感,因此这严重损害ptc材料在高温时对电池的保护作用。

6.鉴于现有技术中存在的上述技术问题,本技术旨在提供一种电极极片及含有该电极极片的二次电池、电池模块、电池包及用电装置,上述电极极片可以使得二次电池、电池模块、电池包及用电装置在常温下具有良好的容量及功率性能,同时在高温下具有优异的安全性能。

7.技术方案

8.为实现上述发明目的,本技术的第一方面提供一种电极极片,所述电极极片包括:集流体,所述集流体的表面的至少一部分包括多个凸起部和多个凹陷部;功能层,所述功能层设置于所述多个凹陷部的至少一部分中,和活性物质层,所述活性物质层以与所述集流体和所述功能层相接触的方式覆盖于所述集流体和所述功能层上,其中所述功能层包括选自聚合物材料和ptc材料(正温度系数材料)中的至少一种。

9.所述功能层用于在温度大于等于80℃时增大电极极片的电阻率。在使用过程中,随着温度升高至大于等于80℃,功能层增大电极极片的电阻率,从而保证二次电池的安全性能。所述功能层增大电极极片的电阻率可以包括两种方式:所述功能层在温度升高至大于等于80℃时发生膨胀(例如所述功能层包含聚合物材料时),并且所述凸起部由于比表面积相对较大而在表面张力的作用下具有收缩的趋势,由此造成所述集流体与活性物质层脱离接触;或者是,所述功能层在温度升高至大于等于80℃时电阻率显著增大(例如所述功能层包含ptc材料时),从而显著减少所述集流体与活性物质层之间的电连接。所述功能层可选地在80℃

‑

250℃时增大电极极片的电阻率;可选地,所述功能层用于在80℃

‑

150℃时增大电极极片的电阻率。

10.此外,具有凹凸部的集流体可以在常温下改善由于使用功能层而导致的活性物质层与集流体不能直接接触的问题,并使电池具有较小的内阻值。此外,具有凹凸部的集流体可保证电池兼具高温时的较高电阻率及室温时的较低电阻率,在保证高温时电池安全性能的前提下,减少对室温下电池容量及功率的影响。

11.在根据第一方面的可选的实施例中,所述集流体的所述表面的表面粗糙度ra≥1μm;可选地,所述集流体的所述表面的表面粗糙度ra为1.5μm

‑

10μm;进一步可选地,所述集流体的所述表面的表面粗糙度ra为1.5μm

‑

6μm,1.5μm

‑

5μm。集流体11的所述表面的表面粗糙度ra在1.5μm

‑

10μm的范围内、尤其是在1.5μm

‑

6μm的范围内时,更加有利于突起部与活性物质层的直接接触,同时还有利于在温度升高时(高温下)显著减少集流体与活性物质层之间的电连接。

12.在根据第一方面的可选的实施例中,所述聚合物材料可以包括选自聚乙烯、乙烯共聚物、聚丙烯、聚烯烃树脂、聚偏二氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚酯树脂、乙丙橡胶、顺丁橡胶、聚酰胺、聚苯胺、聚苯硫醚、烯烃单体与酸酐单体共聚物,或者聚己内酯、聚丙交酯、聚戊内酯与聚氧化乙烯、聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚四亚甲基氧化物的共混物中的至少一种;可选地,所述聚合物材料包括聚乙烯。其中,可根据用户的需求,将聚乙烯的体积中值粒径设置为0.1μm

‑

10μm,可选地,将聚乙烯的体积中值粒径设置为0.1μm

‑

2μm。此外,将聚乙烯设置为颗粒状是有利的,这是因为颗粒容易位于集流体的凹陷部,不容易覆盖住集流体的凸起部,从而避免隔开集流体与活性物质层。

13.在根据第一方面的可选的实施例中,所述ptc材料可以包括选自钛酸铋改性材料(例如钛酸铋钠)、钛酸钡、钛酸钡改性材料、氧化钒和氧化钒改性材料中的至少一种;可选地,所述ptc材料包括钛酸钡。钛酸钡、以钛酸钡为基的复/混合物为较为典型的材料,该材料在温度升至其居里温度(约为120℃)附近时,其电阻率呈现阶跃式上升。利用该特性,可以显著减少异常电流的发生,避免热量的急剧释放。

14.在根据第一方面的可选的实施例中,所述功能层可以包括导电材料;可选地,所述导电材料包括选自导电金属材料、导电金属氧化物材料、导电金属碳化物材料、导电聚合物材料、导电碳基材料中的至少一种。

15.在根据第一方面的可选的实施例中,所述电极极片为选自正极极片和负极极片中的至少一种。

16.本技术的第二方面提供一种二次电池,其包括本技术第一方面所述的电极极片。

17.本技术的第三方面提供一种装置,其包括本技术第一方面所述的二次电池。

18.本技术中提供的电池模块、电池包和用电装置,由于包括上述的二次电池,因此在常温下也具有良好的电池容量及功率性能,同时在高温下也具有优异的安全性能。

附图说明

19.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据附图获得其他的附图。

20.图1是本技术的二次电池的电极极片在一个实施方式中的整体结构示意图;

21.图2是本技术的二次电池的电极极片的集流体的结构示意图;

22.图3是本技术的实施例3和对比例2的集流体在涂敷功能层之前和之后的扫描电子显微镜(sem)照片;

23.图4是本技术的二次电池的一个实施方式的示意图;

24.图5是图4所示的本技术的一个实施方式的二次电池的分解图;

25.图6是本技术的一个实施方式的电池模块的示意图;

26.图7是本技术的一个实施方式的电池包的示意图;

27.图8是图7所示的本技术的一个实施方式的电池包的分解图;

28.图9是本技术的一个实施方式的二次电池用作电源的用电装置的示意图;

29.图10是本技术发明的实施例和对比例的升阻比测试的示意图。

30.其中,附图标记说明如下:

31.1电池包;2上箱体;3下箱体;4电池模块;5二次电池;51壳体;52电极组件;53顶盖组件;10

‑

电池极片;11

‑

集流体;111

‑

凸起部;113

‑

凹陷部;13

‑

功能层;15

‑

活性物质层。

具体实施方式

32.下面结合具体实施方式,进一步阐述本技术。应理解,这些具体实施方式仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。

33.为了简明,本文仅具体地公开了一些数值范围。然而,任意下限可以与任何上限组合形成未明确记载的范围;以及任意下限可以与其它下限组合形成未明确记载的范围,同样任意上限可以与任意其它上限组合形成未明确记载的范围。此外,每个单独公开的点或单个数值自身可以作为下限或上限与任意其它点或单个数值组合或与其它下限或上限组合形成未明确记载的范围。

34.在本文的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“以上”、“以下”为包含本数,“一种或几种”中“几种”的含义是两种及两种以上。

35.除非另有说明,本技术中使用的术语具有本领域技术人员通常所理解的公知含义。除非另有说明,本技术中提到的各参数的数值可以用本领域常用的各种测量方法进行测量(例如,可以按照在本技术的实施例中给出的方法进行测试)。

36.二次电池

37.本技术的第一方面提供一种二次电池5。该二次电池5包括电极极片10。

38.[电极极片10]

[0039]

参照图1和图2,本技术的二次电池5包括电极极片10,所述电极极片10包括:集流体11,所述集流体的表面的至少一部分包括多个凸起部111和多个凹陷部113(可选地,所述集流体的整个表面包括多个凸起部111和多个凹陷部113);功能层13,所述功能层13设置于所述多个凹陷部111的至少一部分中(可选地,所述功能层13设置于全部的所述多个凹陷部111中);和活性物质层15,所述活性物质层15以与所述集流体11和所述功能层13相接触的方式覆盖于所述集流体11和所述功能层13上,其中所述功能层13包括选自聚合物材料和ptc材料(正温度系数材料)中的至少一种。“所述活性物质层15以与所述集流体11和所述功能层13相接触的方式覆盖于所述集流体11和所述功能层13上”包括例如如下情形:参照图1和图2,功能层13设置于集流体11的表面上的凹陷部113中,并且活性物质层15覆盖所述功能层13和集流体11的表面上的未被功能层13覆盖的凸起部111上。由此,所述集流体11、所述功能层13和所述活性物质层15相互结合而成为一体。

[0040]

可以理解的是,集流体11具有在自身厚度方向相对的两个表面,凸起部111和功能层13可以设置于集流体11的两个相对表面中的任意一者或两者上。

[0041]

此外,所述多个凸起部111的材质可以与集流体11的材质一致,也可以不一致。此时,所述多个凸起部111可以是通过对集流体11进行诸如喷砂和镀敷的处理而形成的(例如通过诸如喷砂处理的方式形成其上具有凹凸部111的集流体11,此时凸起部111与集流体11的材质一致),或者所述多个凸起部111可以额外地设置在集流体11上(例如通过溅射的方式形成凹凸部,此时凸起部111与集流体11的材质可以不一致)。当所述多个凸起部111额外地设置在集流体11上时(例如凸起部111与集流体11的材质不一致时),将所述多个凸起部111视为所述集流体11的一部分。即,上述“所述活性物质层15以与所述集流体11和所述功能层13相接触的方式覆盖于所述集流体11和所述功能层13上”包括如下情形:活性物质层15以与作为集流体11的一部分的多个凸起部111和功能层13相接触的方式覆盖于集流体11(所述多个凸起部111)和功能层13上。

[0042]

申请人经研究发现,当集流体的表面的至少一部分包括多个凸起部111和多个凹陷部113,功能层13设置于所述多个凹陷部111的至少一部分中,且活性物质层15以与所述集流体11和所述功能层13相接触的方式覆盖于所述集流体11和所述功能层13上时,在二次电池5的使用过程中,当温度升高至大于等于80℃时,功能层13通过膨胀而物理上阻隔集流体11与活性物质层15之间的电连接或者通过ptc材料的特性显著减少集流体11与活性物质层15之间的电连接,从而保证二次电池5的安全性能。同时,设置凹凸状集流体11可以在常温下改善由于使用功能层13而导致的活性物质层15与集流体11不能直接接触的问题,使得电极极片10具有较小的内阻值。这使得二次电池兼具高温时的较高电阻率及室温时的较低电阻率,在保证高温时电池安全性能的前提下,减少对室温下电池容量及功率的影响。

[0043]

本技术的发明人经深入研究发现,在本技术的二次电池5的功能层13和集流体11满足上述设计条件的基础上,若还可选地满足下述设计条件中的一个或几个时,可以进一步改善二次电池5的性能。

[0044]

在一些示例性实施例中,所述功能层13用于在80℃

‑

250℃时显著增大电极极片10的电阻率;可选地,所述功能层13用于在80℃

‑

150℃时显著增大电极极片10的电阻率。上述温度范围更适用于二次电池的热失控环境,因此当功能层13在上述温度范围内显著增大电极极片10的电阻率时,可以在高温下有效地赋予二次电池优异的安全性能。

[0045]

在一些示例性实施例中,所述功能层13包括选自聚合物材料和ptc材料(正温度系数材料)中的至少一种。

[0046]

作为示例,所述聚合物材料可以包括聚乙烯、乙烯共聚物、聚丙烯、聚烯烃树脂、聚偏二氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚酯树脂、乙丙橡胶、顺丁橡胶、聚酰胺、聚苯胺、聚苯硫醚、烯烃单体与酸酐单体共聚物,或者聚己内酯、聚丙交酯、聚戊内酯与聚氧化乙烯、聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚四亚甲基氧化物的共混物中的一种或几种;可选地,所述聚合物材料包括聚乙烯,其中,可根据用户的需求,将聚乙烯的体积中值粒径设置为0.1μm

‑

10μm,可选地,将聚乙烯的体积中值粒径设置为0.1

‑

2μm。将聚乙烯设置为颗粒状,由于颗粒容易位于集流体11的凹陷部113,不容易覆盖住集流体11的凸起部111,避免隔绝集流体11与活性物质。

[0047]

聚合物材料能够提高二次电池5安全系数的原理在于:聚合物材料随着温度的升高,具有膨胀的趋势,随着聚合物材料的膨胀,凸起部111与活性物质层15的接触越来越差。而且,如上所述,当温度升高时,凸起部111相对于平面结构更容易收缩进而脱离所述活性物质层15。由此,可以阻断异常电流的发生,提高电池安全性。

[0048]

作为示例,所述ptc材料包括选自钛酸铋改性材料、钛酸钡、钛酸钡改性材料、氧化钒和氧化钒改性材料中的至少一种。具体地,所述ptc材料包括钛酸钡、以钛酸钡为基掺杂了其他元素或复合了其他ptc材料的复/混合物中的一种或几种。钛酸钡、以钛酸钡为基的复/混合物为较为典型的材料,该材料在温度升至其居里温度(约为120℃)附近时,其电阻率呈现阶跃式上升,利用该特性,可以显著减少异常电流的发生,避免热量的急剧释放。

[0049]

在一些示例性实施例中,所述功能层13包括导电材料;作为示例,导电材料可以包括导电金属粉末或金属氧化物粉末、碳化钨粉末、炭黑、石墨纤维、碳纳米管、石墨烯、石墨片中的一种或几种。

[0050]

在一些可选的实施例中,凸起部111可以为尖锥状、孔洞状或者突触状。无论凸起部111为哪种形状,可选地,集流体11的上述表面的表面粗糙度ra≥1μm;可选地,所述表面粗糙度ra为1.5μm

‑

10μm;进一步可选地,所述集流体的所述表面的表面粗糙度ra为1.5μm

‑

6μm,1.5μm

‑

5μm。

[0051]

需要说明的是,本技术中涉及的表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。本技术的表面粗糙度采用gb/t1031

‑

2009规定的轮廓的算术平均偏差ra。

[0052]

测量集流体11的表面粗糙度时,测试样品可以从电池中取样,也可以直接测量制作好的裸露的集流体11的表面。

[0053]

当上述测试样品是从电池中取样时,作为示例,可以按如下步骤进行取样:拆开电池,取出阴极极片(以阴极为例)的一个片段,并检测膜片的电阻。室温下,该阻值高于纯集流体11;高温(如100

‑

130℃)下,阻值较室温高1倍以上。采用扫描电子显微镜(sem)对所取极片进行机械断面形貌分析,可以看出有凸起部111、功能层13以及活性物质层15。

[0054]

取样后,即可对集流体11的表面粗糙度进行测量。作为示例,可以按如下步骤进行测量:

[0055]

采用dec(碳酸二乙酯)或碳酸二甲酯(dmc)浸泡,擦除掉极片表面的活性物质层15,然后通过加热或敲打的方式去除功能层13,继而采用商用表面粗糙度仪进行粗糙度分析,其粗糙度ra>0.5μm。

[0056]

在一些可选的实施例中,集流体11可以采用金属箔片或复合集流体11。例如,可以使用铜箔、铝箔。复合集流体11可以通过将金属材料(铜、铜合金、镍、镍合金、钛、钛合金、银及银合金等)形成在高分子基材上而形成。

[0057]

在一些可选的实施例中,本技术的集流体11的基底的厚度控制在6微米左右。

[0058]

[活性物质层15]

[0059]

本技术的二次电池5中,所述电极极片10包括活性物质层15,所述活性物质层15以与所述集流体11和所述功能层13相接触的方式覆盖于所述集流体11和所述功能层13上。本技术对活性物质层15的种类没有特别的限制,可以选用任意公知的活性物质。需要说明的,活性物质为电池正极和负极中参加成流反应的物质。在二次电池的使用过程中,当温度升高时,凸起部111由于表面张力而相对于平面结构更容易收缩,进而脱离所述活性物质层15,由此可阻隔集流体11与活性物质层15的电连接,进一步保证二次电池5的安全性能。

[0060]

在本技术的二次电池5中,电极极片10可以为选自正极极片和负极极片中的至少一种。下面以正极极片10为例进行说明。

[0061]

[正极极片10]

[0062]

当正极集流体11的表面的至少一部分包括多个凸起部111和多个凹陷部113,功能层13设置于所述多个凹陷部111的至少一部分中,且正极活性物质层15以与正极集流体11和功能层13相接触的方式覆盖于正极集流体11和功能层13上时,在二次电池5的使用过程中,随着温度升高至大于等于80℃

[0063]

时,功能层13增大正极极片10的电阻率,以电阻隔所述集流体11与活性物质层15,保证二次电池5的安全性能。同时,设置凹凸状正极集流体11可以在常温下改善由于使用功能层13而导致的正极活性物质层15与正极集流体11不能直接接触的问题,并使正极极片具有较小的内阻值。可保证电池兼具高温时的较高电阻率及室温时的较低电阻率,在保证高温时电池安全性能的前提下,减小室温下对电池的容量及功率的影响。

[0064]

本技术的二次电池5中,正极活性物质层15可以采用本领域公知的用于二次电池5的正极活性物质。例如,正极活性物质可以包括选自锂过渡金属氧化物,橄榄石结构的含锂磷酸盐及其各自的改性化合物中的至少一种。锂过渡金属氧化物的示例可包括但不限于锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂锰氧化物、锂镍钴氧化物、锂锰钴氧化物、锂镍锰氧化物、锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物及其改性化合物中的一种或多种。橄榄石结构的含锂磷酸盐的示例可包括但不限于磷酸铁锂、磷酸铁锂与碳的复合材料、磷酸锰锂、磷酸锰锂与碳的复合材料、磷酸锰铁锂、磷酸锰铁锂与碳的复合材料及其改性化合物中的一种或多种。本技术并不限定于这些材料,还可以使用其他可被用作二次电池5正极活性物质的传统公知的材料。

[0065]

在一些可选的实施例中,为了进一步提高电池的能量密度,正极活性物质可以包括式1所示的锂过渡金属氧化物及其改性化合物中的一种或几种,

[0066]

li

a

ni

b

co

c

m

d

o

e

a

f

式1,

[0067]

式1中,0.8≤a≤1.2,0.5≤b<1,0<c<1,0<d<1,1≤e≤2,0≤f≤1,m选自mn、al、zr、zn、cu、cr、mg、fe、v、ti及b中的一种或多种,a选自n、f、s及cl中的一种或多种。

[0068]

在本技术中,上述各材料的改性化合物可以是对材料进行掺杂改性、表面包覆改性中的一种或多种。

[0069]

[电解质]

[0070]

电解质在正极极片和负极极片之间起到传导离子的作用。本技术对电解质的种类没有具体的限制,可根据需求进行选择。例如,电解质可以选自固态电解质及液态电解质(即电解液)中的至少一种。

[0071]

在一些实施例中,电解质采用电解液。电解液包括电解质盐和溶剂。

[0072]

在一些实施例中,电解质盐可选自lipf6(六氟磷酸锂)、libf4(四氟硼酸锂)、liclo4(高氯酸锂)、liasf6(六氟砷酸锂)、lifsi(双氟磺酰亚胺锂)、litfsi(双三氟甲磺酰亚胺锂)、litfs(三氟甲磺酸锂)、lidfob(二氟草酸硼酸锂)、libob(二草酸硼酸锂)、lipo2f2(二氟磷酸锂)、lidfop(二氟二草酸磷酸锂)及litfop(四氟草酸磷酸锂)中的一种或几种。

[0073]

在一些实施例中,溶剂可选自碳酸亚乙酯(ec)、碳酸亚丙酯(pc)、碳酸甲乙酯(emc)、碳酸二乙酯(dec)、碳酸二甲酯(dmc)、碳酸二丙酯(dpc)、碳酸甲丙酯(mpc)、碳酸乙丙酯(epc)、碳酸亚丁酯(bc)、氟代碳酸亚乙酯(fec)、甲酸甲酯(mf)、乙酸甲酯(ma)、乙酸乙酯(ea)、乙酸丙酯(pa)、丙酸甲酯(mp)、丙酸乙酯(ep)、丙酸丙酯(pp)、丁酸甲酯(mb)、丁酸乙酯(eb)、1,4

‑

丁内酯(gbl)、环丁砜(sf)、二甲砜(msm)、甲乙砜(ems)及二乙砜(ese)中的一种或几种。

[0074]

在一些实施例中,电解液中还可选地包括添加剂。例如添加剂可以包括负极成膜添加剂,也可以包括正极成膜添加剂,还可以包括能够改善电池某些性能的添加剂,例如改善电池过充性能的添加剂、改善电池高温性能的添加剂、改善电池低温性能的添加剂等。

[0075]

[隔离膜]

[0076]

采用电解液的二次电池5、以及一些采用固态电解质的二次电池5中,还包括隔离膜。隔离膜设置在正极极片和负极极片之间,起到隔离的作用。本技术对隔离膜的种类没有特别的限制,可以选用任意公知的具有良好的化学稳定性和机械稳定性的多孔结构隔离膜。

[0077]

在一些实施例中,隔离膜的材质可以选自玻璃纤维、无纺布、聚乙烯、聚丙烯及聚偏二氟乙烯中的一种或几种。隔离膜可以是单层薄膜,也可以是多层复合薄膜。隔离膜为多层复合薄膜时,各层的材料可以相同或不同。

[0078]

在一些实施例中,正极极片、负极极片和隔离膜可通过卷绕工艺或叠片工艺制成电极组件。

[0079]

在一些实施例中,二次电池5可包括外包装。该外包装可用于封装上述电极组件及电解质。

[0080]

在一些实施例中,二次电池5的外包装可以是硬壳,例如硬塑料壳、铝壳、钢壳等。二次电池5的外包装也可以是软包,例如袋式软包。软包的材质可以是塑料,如聚丙烯(pp)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt)、聚丁二酸丁二醇酯(pbs)等中的一种或几种。

[0081]

本技术对所述二次电池5的形状没有特别的限制,其可以是圆柱形、方形或其他任意的形状。

[0082]

在一些实施例中,二次电池5可以组装成电池模块,电池模块所含二次电池5的数量可以为多个,具体数量可根据电池模块的应用和容量来调节。

[0083]

用电装置

[0084]

请参照图9,本技术的第二方面提供一种用电装置。该用电装置包括本技术第一方面的二次电池5。二次电池5可以用作用电装置的电源,也可以用作用电装置的能量存储单

元。本技术的用电装置采用了本技术所提供的二次电池5,因此至少具有与本技术的二次电池5相同的优势。

[0085]

用电装置可以但不限于是移动设备(例如手机、笔记本电脑等)、电动车辆(例如纯电动车、混合动力电动车、插电式混合动力电动车、电动自行车、电动踏板车、电动高尔夫球车、电动卡车等)、电气列车、船舶及卫星、储能系统等。

[0086]

用电装置可以根据其使用需求来选择二次电池5或电池模块。

[0087]

图9是作为一个示例的用电装置。该用电装置为纯电动车、混合动力电动车、或插电式混合动力电动车等。为了满足该用电装置对二次电池5的高功率和高能量密度的需求,可以采用电池包或电池模块。

[0088]

作为另一个示例的用电装置可以是手机、平板电脑、笔记本电脑等。该用电装置通常要求轻薄化,可以采用二次电池5作为电源。

[0089]

本技术中提供的用电装置,由于包括上述的二次电池5,因此在常温下也具有良好的电池容量及功率性能,同时在高温下具有优异的安全性能。

[0090]

以下结合实施例进一步说明本技术的有益效果。

[0091]

实施例

[0092]

为了使本技术的发明目的、技术方案和有益技术效果更加清晰,以下结合实施例进一步详细描述本技术。但是,应当理解的是,本技术的实施例仅仅是为了解释本技术,并非为了限制本技术,且本技术的实施例并不局限于说明书中给出的实施例。实施例中未注明具体实验条件或操作条件的按常规条件制作,或按材料供应商推荐的条件制作。

[0093]

二次电池的制备

[0094]

实施例1

[0095]

1.正极极片的制备

[0096]

1)材质:集流体11采用60微米铝箔。

[0097]

2)表面预处理:包括:i)采用乙醇、氯仿或其它溶剂对铝箔进行表面除污;ii)采用稀盐酸洗除铝箔的表面氧化物。

[0098]

3)喷砂方式,即选取平均粒径为200目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理,压力为0.5

‑

0.7mpa,处理时间3

‑

5s,得到集流体11的凸起部111和凹陷部113。

[0099]

4)清洗及干燥:采用现有的铝箔喷砂后的清洗及干燥工艺,本技术不再赘述。

[0100]

5)制备功能层13:将聚乙烯(pe)微球(d50约为1微米)以10wt%的比例加入至乙醇中,搅拌至均匀,得到功能层13的浆料。稍后将此浆料喷涂或涂敷在集流体11的不平整表面上,以使得功能层13设置于凹陷部113中。

[0101]

6)制备活性物质层15:将聚偏二氟乙烯(pvdf)、乙炔黑和正极活性物质(如lini

0.6

co

0.2

mn

0.2

o2)以2:3:95的质量比溶于n

‑

甲基吡咯烷酮,调浆适中后,涂于集流体11和功能层13之上,干燥后得到活性物质层15。由此,获得正极极片。

[0102]

2.负极极片的制备

[0103]

将聚偏二氟乙烯(pvdf)、导电碳和正极活性物质(如

[0104]

lini0.6co0.2mn0.2o2)以2:3:95的质量比混于去离子水中,调浆适中后,涂于铜箔之上,干燥后,获得成型的正极极片。

[0105]

3.电解液

[0106]

采用锂盐为1m lipf6,所用溶剂ec:emc的比例为1:1。

[0107]

4.二次电池5的制备

[0108]

将上述正极极片、隔离膜(聚丙烯隔离膜)、负极极片按顺序叠好,使隔离膜处于正负极片之间起到隔离的作用,然后通过卷绕(或叠片)工艺得到电极组件;将电极组件置于外包装中,干燥后注入上述电解液,经过真空封装、静置、化成、整形等工序,获得二次电池5。

[0109]

本技术中,pe微球的dv50均为本领域公知的含义,可以采用本领域已知的方法测试。例如参照标准gb/t 19077.1

‑

2016,用激光衍射粒度分布测量仪(如malvern mastersizer 3000激光粒度仪)直接测试得到。dv50指材料颗粒或粉末累计体积百分数达到50%时所对应的粒径。

[0110]

实施例2

[0111]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为150目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0112]

实施例3

[0113]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为120目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0114]

实施例4

[0115]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为100目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0116]

实施例5

[0117]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为80目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0118]

实施例6

[0119]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为50目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0120]

实施例7

[0121]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为30目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0122]

实施例8

[0123]

该实施例与实施例1的不同之处在于采用颗粒度为20目的喷砂颗粒对铝箔进行粗糙处理。

[0124]

实施例9

[0125]

该实施例中,仅制备功能层13的步骤与实施例3不同,其他步骤均与实施例3相同。为节省篇幅,此实施例仅详细说明与实施例1的不同部分,相同部分不再赘述。

[0126]

将纳米级钛酸钡陶瓷颗粒混于酒精溶液之中,搅拌1小时至均匀,得到功能层13浆料。稍后使用商用涂布丝线棒将此浆料涂敷在集流体11的不平整层之上,干燥后得到功能层13,以使得功能层13设置于凹陷部113中。

[0127]

对比例1

[0128]

该对比例与实施例3相比,所用的铝箔为未作粗糙处理的普通铝箔,且未在其上制

备功能层,其他步骤均与实施例3相同。

[0129]

对比例2

[0130]

该对比例与实施例3相比,所用铝箔为未作粗糙处理的普通铝箔,其他步骤均与实施例3相同。

[0131]

下述表1列出了上述实施例和对比例中的喷砂颗粒度(目)和功能层13的主要成分。

[0132]

表1喷砂颗粒度(目)及功能层13的主要成分

[0133]

实施例喷砂颗粒度(目)功能层13的主要成分实施例1200聚乙烯(pe)微球实施例2150聚乙烯(pe)微球实施例3120聚乙烯(pe)微球实施例4100聚乙烯(pe)微球实施例580聚乙烯(pe)微球实施例650聚乙烯(pe)微球实施例730聚乙烯(pe)微球实施例820聚乙烯(pe)微球实施例9120钛酸钡陶瓷颗粒对比例1无无对比例2无聚乙烯(pe)微球

[0134]

正极极片及电池的测试

[0135]

集流体表面粗糙度ra的测试

[0136]

本技术的表面粗糙度采用gb/t1031

‑

2009中的规定进行集流体表面粗糙度ra的测量。

[0137]

正极极片电阻的测试

[0138]

室温下,使用市售的常规商用膜片电阻仪,将所测极片置于上下测试铜柱(横截面为154.0mm2)中心,得到所测极片的电阻。

[0139]

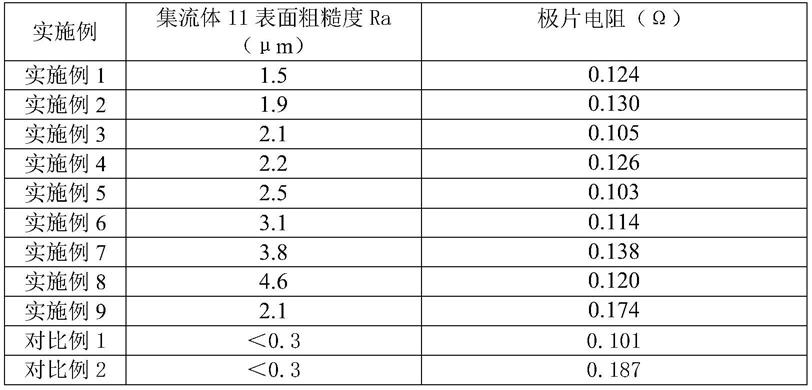

下述表2列出了上述实施例和对比例中的喷砂处理后的集流体11的表面粗糙度ra和正极极片的电阻。

[0140]

表2集流体11的表面粗糙度ra及极片电阻

[0141][0142]

正极极片的形貌观测

[0143]

采用扫描电镜(coxem电子显微镜)对本技术的实施例3和对比例2的集流体在涂敷功能层之前和之后的形貌进行观测。观测结果示于图3中。

[0144]

电池组装、测试流程及结果

[0145]

在室温下,采用实施例1的工艺流程,分别制备实施例1~实施例9的规格为cr2025的扣式电芯。经过常规化成后,将电量调节至~50%soc。

[0146]

在室温下,采用实施例1的工艺流程,制备了对比例2的规格为cr2025的扣式电芯。经过常规化成后,将电量调节至~50%soc。

[0147]

将实施例和对比例的各电池依次在25℃、50℃、80℃、100℃和110℃共5个温度下各维持5分钟,然后分别测量0.1秒充电阻值r

0.1秒,充电

。

[0148]

计算公式如下:

[0149][0150]

其中,u1与u2分别为接通回路前后的电压,具体请参照测量过程中电池电压随时间的变化的图10。通过电池在各个温度下和25℃下的r

0.1秒,充电

值之比得出极片的阻值变化率(升阻比)。

[0151]

表3不同温度下的电池的r

0.1秒,充电

的阻值变化率(单位:%,相对于25℃)

[0152][0153]

[0154]

由上述表2中的实施例1

‑

实施例8与对比例1的比较可以看出,当集流体11的表面粗糙度ra在本技术发明的范围内时,即使在集流体11上涂敷功能层(聚乙烯(pe)微球),实施例1

‑

实施例8的极片电阻相比于对比例1也没有明显的升高(实质上,大体上与对比例1的极片电阻相当)。由此可见,本技术发明通过在集流体上设置凹凸部而在常温下改善了由于使用功能层而导致的活性物质层与集流体不能直接接触的问题,从而使电池具有较小的内阻值。因此,应用上述极片的二次电池在常温下具有良好的电池容量及功率性能。

[0155]

由上述表2中的实施例9与对比例2的比较可看出,在表面设置凹凸部的集流体制备的钛酸钡极片,极片电阻仍可以降低。

[0156]

由上述表3中的实施例1

‑

实施例8与对比例1的比较可以看出,当集流体11的表面粗糙度ra在本技术发明的范围内时,由于在集流体表面的凹陷部中设置有功能层(聚乙烯(pe)微球),因此实施例1

‑

实施例8的极片电阻的升阻比相比于对比例1显著升高(最大可达对比例1的极片的10倍以上)。由此可见,本技术发明通过在集流体上设置凹凸部并在所述凹凸部中设置功能层而在高温下通过功能层的膨胀而物理上阻隔集流体与活性物质层之间的电连接,从而改善二次电池的安全性能。

[0157]

此外,由上述表3中的实施例9与对比例1的比较可以看出,当集流体11的表面粗糙度ra在本技术发明的范围内时,由于在集流体表面的凹陷部中设置有功能层(钛酸钡),因此实施例9的极片电阻相比于对比例1也显著升高(升阻比约为2倍)。由此可见,本技术发明通过在集流体上设置凹凸部并在所述凹凸部中设置功能层而在高温下通过ptc材料的特性显著减少集流体与活性物质层之间的电连接,从而改善二次电池的安全性能。

[0158]

因此,由上述表2和表3可以看出,使用本技术发明的电极极片的二次电池在常温下具有良好的容量及功率性能,同时在高温下具有优异的安全性能。

[0159]

还需补充说明的是,根据上述说明书的揭示和指导,本技术所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本技术并不局限于上面揭示和描述的具体实方式,对本技术的一些修改和变更也落入本技术的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本技术构成任何限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1