太阳能电池及其制备方法与流程

本方法涉及光伏领域,尤其涉及一种太阳能电池及其制备方法。

背景技术:

1、随着光伏行业的快速发展,各种高效电池技术层出不穷,近年来,钝化接触技术在晶体硅太阳电池领域受到了广泛关注。钝化接触结构一般采用遂穿二氧化硅层、以及叠加在遂穿二氧化层上的多晶硅薄膜组成,该电池结构不但可以钝化电池表面同时也能降低金属接触复合和降低接触电阻。因此,太阳电池与钝化接触技术相结合,是一个非常有前景的发展方向。

2、然而钝化接触电池(topcon电池)丝网印刷银浆耗量较高,成本高;另一方面丝网印刷栅线较宽,遮光限制了效率的进一步提升。通过电镀形成金属电极在提效降本上是比较有潜力的一个方向,但电镀形成的栅线拉力较小是需要重点攻克的问题。

3、有鉴于此,有必要提供一种改进的太阳能电池及其制备方法,以解决上述技术问题。

4、方法内容

5、本方法的目的在于提供一种太阳能电池及其制备方法。

6、为解决上述技术问题之一,本方法采用如下技术方案:

7、一种太阳能电池,包括:

8、电池基体,所述电池基体的正面和/或背面的栅线区具有凹槽;

9、电镀电极,所述电镀电极位于所述凹槽内。

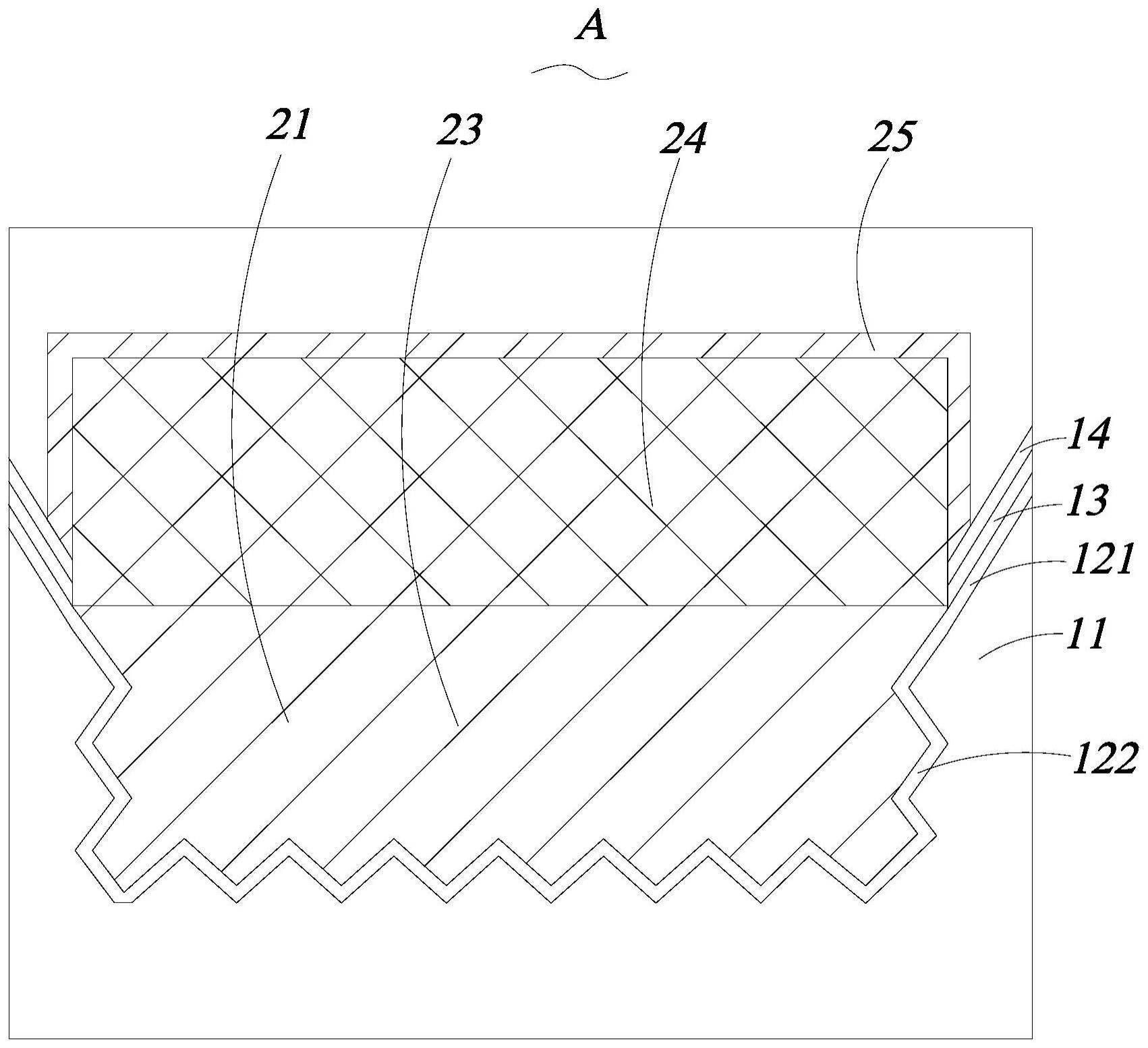

10、进一步地,所述凹槽的底壁、侧壁上均具有绒面结构。

11、进一步地,所述电池基体包括:

12、硅基,所述硅基的正面具有所述凹槽;

13、选择性发射极,包括位于所述硅基的正面的凹槽外的轻掺杂扩散层、位于所述凹槽内的重掺杂扩散层;

14、正面钝化层,位于所述轻掺杂扩散层的正面;

15、正面减反层,位于所述正面钝化层的正面。

16、进一步地,所述电镀电极包括位于所述重掺杂扩散层上的正面电极,所述正面电极包括ni层、位于所ni层正面的cu层和位于所述cu层正面的ag层,所述ni层的正面不低于所述正面钝化层。

17、进一步地,所述电池基体包括:

18、硅基,所述硅基的背面具有所述凹槽;

19、隧穿层,位于所述硅基的背面;

20、掺杂多晶硅层,位于所述隧穿层的背面;

21、背面减反层,位于所述凹槽外的所述掺杂多晶硅层的背面。

22、进一步地,所述电镀电极包括位于所述凹槽内的背面电极,所述背面电极包括ni层、位于所ni背面的cu层和位于所述cu层背面的ag层,所述ni层的背面不高于所述背面减反层。

23、一种太阳能电池的制备方法,包括:

24、形成电池基体,所述电池基体的正面和/或背面的栅线区具有凹槽;

25、于所述凹槽内电镀形成电镀电极。

26、进一步地,形成所述电池基体包括如下步骤:

27、在n型硅片的正面一次制绒;

28、在一次制绒后的正面形成一层氧化硅掩膜,所述氧化硅掩膜的栅线区具有开窗;

29、于所述开窗区对硅片的正面进行二次制绒,二次制绒后开窗区的所述硅片与非开窗区的所述硅片形成台阶并构成所述凹槽;

30、在二次制绒后的硅片的正面形成选择性发射极,所述选择性发射极包括位于所述正面的凹槽外的轻掺杂扩散层、位于所述凹槽内的重掺杂扩散层;

31、在轻掺杂扩散层的正面形成正面钝化层;

32、在正面钝化层的正面形成正面减反层;

33、在正面的凹槽内电镀形成正面电极。

34、进一步地,形成所述电池基体包括如下步骤:

35、在n型硅片的背面一次制绒;

36、在一次制绒后的背面形成一层氧化硅掩膜,所述氧化硅掩膜的栅线区具有开窗;

37、于所述开窗区对硅片的背面进行二次制绒,二次制绒后开窗区的所述硅片与非开窗区的所述硅片形成台阶并构成所述凹槽;

38、在二次制绒后的硅片的背面依次形成隧穿层、掺杂多晶硅层;

39、在所述凹槽外的掺杂多晶硅层的背面形成背面减反层;

40、在背面的凹槽内电镀形成背面电极。

41、进一步地,包括如下步骤:

42、在n型硅片的正面、背面一次制绒;

43、在一次制绒后的硅片的正面、背面形成一层氧化硅掩膜,所述氧化硅掩膜的栅线区具有开窗;

44、于所述开窗区对硅片进行二次制绒,二次制绒后开窗区的所述硅片与非开窗区的所述硅片形成台阶并构成所述凹槽;

45、在二次制绒后的硅片的正面形成选择性发射极,所述选择性发射极包括位于所述正面的凹槽外的轻掺杂扩散层、位于所述凹槽内的重掺杂扩散层;

46、对背面进行去绕扩、清洗,并在背面依次形成隧穿层、掺杂多晶硅层;

47、在选择性发射极上沉积正面钝化层;

48、在硅片的正面形成正面减反层、在硅片的背面形成背面减反层;

49、去除正面凹槽处的正面钝化层、正面减反层,去除背面的凹槽处的背面减反层,分别在正面的凹槽处、背面的凹槽处电镀形成正面电极、背面电极。

50、进一步地,所述氧化硅掩膜通过pecvd的方式形成,所述氧化硅掩膜的厚度介于20nm~60nm、或30nm~60nm。

51、进一步地,形成选择性发射极包括如下步骤:所述氧化硅掩膜覆盖凹槽外的硅片的前提下,通过bbr3气态源进行扩散,扩散温度950℃~1100℃;

52、或,形成选择性发射极包括如下步骤:所述氧化硅掩膜覆盖凹槽外的硅片的前提下,先通过bbr3气态源或者b固态源在开窗区扩散形成重掺杂扩散层;再在非开窗区域通过丝网印刷或者喷墨印刷形成图案化的细线掩膜,利用hf/hno3溶液回刻的方式在在无细线掩膜覆盖的区域形成轻掺杂扩散层。

53、进一步地,利用pecvd或者ald方式沉积al2o3作为正面钝化层,沉积温度180℃~400℃,厚度3nm~10nm。

54、进一步地,电镀形成的所述正面电极包括ni层、位于所ni层正面的cu层和位于所述cu层正面的ag层,所述ni层的正面不低于所述正面钝化层。

55、进一步地,通过化学方法和/或者通过热氧化方法形成所述隧穿层,所述化学方法通过hno3/o3/h2so4+h2o2形成所述隧穿层;

56、和/或,利用硅烷和磷烷通过lpcvd或者hwcvd方式单面沉积形成所述掺杂多晶硅层,硅烷经过氢气稀释,流量比sih4:h2=1:10~1:250;反应气体硅烷与磷烷的流量比sih4:ph3=1:0.1~1:0.001;沉积温度500℃~700℃,掺杂多晶硅层厚度40nm~300nm,表面掺杂浓度1e19~1e21cm-3;或,通过溅射的方式在背面沉积所述掺杂多晶硅层,表面掺杂浓度1e19~1e21cm-3。

57、进一步地,所述背面电极包括ni层、位于所ni背面的cu层和位于所述cu层背面的ag层,所述ni层的背面不高于所述背面减反层。

58、本方法的有益效果是:相较于现有技术,本发明一方面采用电镀电极减少了银浆的使用量,降低了成本,且电池电极的较窄,遮光少,提高了电池效率;另一方面,并在凹槽内形成电镀电极,使得电镀电极与电池基体的结合力强,有效解决了电镀形成的栅线拉力较小的问题。

技术实现思路

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!