图像显示元件的制作方法

1.本发明的一方式涉及包含微型发光元件的图像显示元件。

背景技术:

2.提出了在基板(backplane)上配置有构成像素的多个微型发光元件的图像显示元件。例如,在日本公开专利公报2002-141492号所公开的技术中,在硅基板之上形成有驱动电路,在驱动电路之上配置有发出紫外光的微小的发光二极管(led)阵列。

3.另外,在上述技术中,公开了通过在发光二极管阵列上设置将紫外线转换成红色、绿色以及蓝色的可见光的波长转换层(wavelength conversion layer),从而显示彩色图像的微型显示元件。作为另一种方式,还提出了一种使用将进行蓝色、绿色、红色发光的化合物半导体分别层叠在驱动电路上而成的蓝色、绿色、红色的单色显示元件来进行全色显示的方法。

4.这样的显示元件虽然是小型的,但具有亮度高、耐久性高的特性。因此,作为眼镜型终端(glasses-like devices)、平视显示器(hud:head-up display)等显示装置用的显示元件而被期待。

5.为了提高上述显示装置的功效,需要提高这样的图像显示元件的发光效率,并且将图像显示元件所产生的光效率良好地取入显示装置的光学系统中。

6.因此,如美国公开专利第2017/0242161号中公开的那样,提出了通过在微型发光元件上设置微透镜来提高光取出效率,将释放光强有力地向前方配光。

技术实现要素:

7.在眼镜型终端、平视显示器用的图像显示元件中,为了实现明亮的显示,优选将从像素释放的光集中在前方。因此,考虑使用微透镜。

8.然而,在使用微透镜的构成的情况下,存在容易产生光从某个像素向相邻像素泄漏的现象(光串扰)的问题(参照图11)。

9.本发明的一方式是鉴于上述问题点而完成的,其目的在于,在具有微细化的像素的图像显示元件中,释放向前方强力配光的光,并且降低光串扰,实现高效率且高品质的图像显示元件。

10.为了解决上述问题,本发明的一方式涉及的图像显示元件包括:像素,其配置为阵列状,且包括微型发光元件;驱动电路基板,其包括向所述微型发光元件供给电流并使其发光的驱动电路;微透镜,其针对每个所述像素配置;以及像素间隔壁,其配置在所述像素之间,且从所述微型发光元件的光释放面延伸到所述微透镜。

11.为了解决上述问题,本发明的另一方式涉及的图像显示元件包括:像素,其配置为阵列状,且包括微型发光元件;驱动电路基板,其包括驱动电路,所述驱动电路向所述微型发光元件供给电流并使其发光;微透镜,其针对每个所述像素配置;以及透明部,其配置于所述微型发光元件与所述微透镜之间,所述透明部针对每个微透镜而被分割,相邻的所述

透明部之间配置有空间。

12.根据本发明的一方式,实现了一种防止彼此相邻的微型发光元件之间的光串扰,且以增强前方辐射的方式进行配光控制的图像显示元件。由此,能够实现对比度、色纯度高,且耗电低的图像显示元件。

附图说明

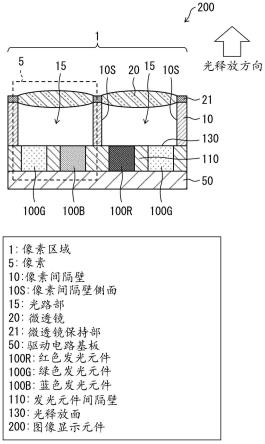

13.图1是本发明的第一实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图2是本发明的第一实施方式涉及的图像显示元件的微型发光元件的俯视示意图。图3是本发明的第一实施方式涉及的图像显示元件的像素间隔壁的俯视示意图。图4是本发明的第一实施方式涉及的图像显示元件的微透镜的俯视示意图。图5是本发明的第二实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图6是本发明的第三实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图7是本发明的第四实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图8是本发明的第五实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图9是本发明的第六实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图10是本发明的第七实施方式涉及的图像显示元件的像素区域的剖面示意图。图11是用于说明现有技术中的、与微透镜相关的光串扰的剖面图。

具体实施方式

14.《比较例涉及的构成》在对本技术发明的一方式进行具体说明之前,以下总结比较例涉及的构成。

15.图11是示出比较例涉及的构成的图。在图11中,附图标记100bp表示蓝色微型发光元件,附图标记100rp表示红色微型发光元件,附图标记100gp表示绿色微型发光元件,附图标记110p表示发光元件间隔壁,附图标记130p表示光释放面,附图标记5p表示像素,附图标记20p表示微透镜,附图标记21p表示微透镜保持部,附图标记50p表示驱动电路基板,附图标记200p表示图像显示元件。

16.在图11所示的构成中,虽然通过使用微透镜,能够释放向前方强有力地配光的光,但存在以下问题。

17.即,在图11所示的构成中,当构成图像显示元件的像素的大小变小时,从某个像素向相邻像素泄漏光,由此产生光串扰。光串扰导致因对比度降低、混色引起的显色性降低,对图像显示元件来说是不优选的。在配置微透镜阵列的情况下,优选像素的光释放面与微透镜之间的距离保持在微透镜的焦距左右,在微透镜阵列与光释放面之间不得不扩大空间。其结果,产生从某像素释放的光入射到相邻像素的微透镜这样的光串扰。

18.以下,对通过使用微透镜,能够释放向前方强有力地配光的光,并且降低光串扰的图像显示元件进行说明。

19.《实施方式》以下,以具有多个微型发光元件100的图像显示元件为例,参照图1至图10说明本发明的一方式的实施方式。此外,图像显示元件具备多个微型发光元件100和驱动电路基板

50,驱动电路基板50向位于像素区域(pixel region)1的该微型发光元件100供给电流,并控制发光。

20.微型发光元件100在像素区域1中配置为阵列状。微型发光元件100向驱动电路基板50的相反侧释放光。将向外部释放的光称为释放光。只要没有特别说明,则将微型发光元件100释放光的面称为光释放面(light emitting surface)。

21.另外,在图像显示元件的构成的说明中,只要没有特别说明,则将光释放面称为上表面(第一面),将与光释放面一侧相反侧的面称为下表面(第二面),将除上表面以及下表面以外的侧的面称为侧面。同样地,将光释放方向称为上方,相反方向称为下方。在相对于光释放面的垂线方向上,将朝向空气中的方向也称为前方。

22.微型发光元件100也可以是由化合物半导体、量子点构成的发光二极管元件、有机el元件、或由激励光发光元件和对激励光进行下变频的波长转换部构成的发光元件。

23.例如,作为化合物半导体,在从紫外光至红色的波段发光的微型发光元件中,为氮化物半导体(alingan类),在从黄绿色至红色的波段发光的情况下,为alingap类。在从红色到红外线的波段为algaas类、gaas类。

24.激励光发光元件是发出蓝光、近紫外线、紫外线等光的元件,由氮化物半导体、有机el构成。波长转换部是使量子点、量子棒等纳米粒子,或荧光体纳米粒子分散在树脂中的树脂材料、包含染料的树脂材料等。

25.此外,微型发光元件100的光释放面无需是上述那样的发光材料,也可以是透明电极、透明保护膜、滤色器、介质多层膜等。

26.微型发光元件100具有阳极电极、阴极电极,并且与驱动电路基板50上的驱动电极连接。因为与本发明没有直接关系,因此未图示。

27.驱动电路基板50在像素区域1中,配置对向各微型发光元件100供给的电流进行控制的微型发光元件驱动电路(micro light emitting element driving circuit),将对配置成二维矩阵状的微型发光元件100的各行进行选择的行选择电路、向各列输出发光信号的列信号输出电路、基于输入信号计算发光信号的图像处理电路、输入输出电路等配置在像素区域1以外。

28.在驱动电路基板50的接合面侧的表面配置有与微型发光元件100连接的p驱动电极(p-drive electrode)(第二驱动电极)和n驱动电极(n-drive electrode)(第一驱动电极)。

29.驱动电路基板50一般是形成有lsi(large scale integration:大规模集成电路)的硅基板(半导体基板)、形成有tft(thin film transistor:薄膜晶体管)的玻璃基板,由于能够以公知的技术制造,因此关于其功能、构成不详述。

30.此外,在图中,微型发光元件100以接近正方形的形式描绘,但是微型发光元件100的形状并不特别限定。微型发光元件可以采用矩形、多边形、圆形、椭圆形等各种平面形状,但最大长度假设为20μm以下。假设图像显示元件在像素区域1中集成有3千个以上的微型发光元件。

31.〔第一实施方式〕〔图像显示元件200的构成〕图1是本发明的第一实施方式涉及的图像显示元件200的像素区域1的剖面示意

图。图2是本发明的第一实施方式涉及的微型发光元件100的光释放面130的俯视示意图。如图2所示,在图像显示元件200的上表面有多个像素5排列成阵列状的像素区域(pixel region)1。

32.在本实施方式中,图像显示元件200是全色显示元件,各像素5包含1个蓝色发光元件100b、2个绿色发光元件100g、1个红色发光元件100r。另外,将蓝色发光元件100b、绿色发光元件100g、红色发光元件100r统称为微型发光元件100。在本构成中,微型发光元件100的上表面是光释放面130。如上所述,像素5包括以相互不同的波长发光的多个微型发光元件100。

33.像素5中包含的蓝色发光元件100b、绿色发光元件100g、红色发光元件100r的个数和配置不限于图1、图2,可以为各种构成。像素5无需包括如图1、图2所示的蓝、绿、红等所有微型发光元件100,可以仅包括蓝色发光元件100b,并且可以是单色发光像素,并且同样地,可以仅由绿色发光元件100g、红色发光元件100r组成,也可以仅包含两种颜色。

34.图1表示图2的a-a线的剖面图。微型发光元件100被单独分割,在微型发光元件100之间设置有发光元件间隔壁110。优选发光元件间隔壁110具有遮光性,以使某微型发光元件100的光不入射到相邻的微型发光元件100。尤其是,为了减少光的损失,优选具有反射性。

35.另外,在图1中,垂直地描绘发光元件间隔壁110的侧壁,但是为了改善微型发光元件100的光取出效率,也能以向光释放方向打开的方式倾斜。

36.在图1中,在光释放面130中,微型发光元件100的表面和发光元件间隔壁110的表面描绘为相同高度,但是无需一定是相同高度。另外,在光释放面130中,为了提高光取出效率,也可以设置用于控制配光性的凹凸结构、衍射图案等。

37.在光释放面130的上方配置有像素间隔壁10。如图1所示,微型发光元件100、像素间隔壁10和微透镜20所包围的光路部15为空间。像素间隔壁10的侧面10s具有光反射性。这样,像素间隔壁10的侧面10s反射微型发光元件100发出的光。由于从光释放面130释放的光中朝向相邻像素的光被像素间隔壁10反射,因此能够完全防止入射到相邻像素的微透镜上的光串扰。

38.光路部15也可以由空气、干燥空气、氮气或氩这样的惰性气体充满。在微型发光元件100包含波长转换部的情况下,为了防止量子点、量子棒等纳米粒子的劣化,优选充满光路部15的气体不含有水、氧。

39.进而,通过使在像素间隔壁10反射的光入射到该像素的微透镜上,能够提高该像素的光输出。

40.像素间隔壁侧面10s的反射可以是镜面反射,也可以是漫反射。即,可以是平坦的镜面,也可以是凹凸面。另外,也可以是包含高反射性微粒子的树脂材料等。例如,像素间隔壁面10s可以由对于可见光具有高反射率的银或铝构成,也可以是电介质多层膜。

41.像素间隔壁10可以由单个部件构成,也可以中心部配置树脂,侧面配置上述那样的金属薄膜或电介质多层膜。

42.像素间隔壁10在光释放面130中优选配置在发光元件间隔壁110上。如果覆盖微型发光元件100的表面,则降低光取出效率,因此,不优选像素间隔壁10覆盖微型发光元件100的光释放面。

43.如图1和图4所示,将微透镜20配置在像素间隔壁10的上方。在这些图中,各像素的微透镜20通过微透镜保持部21相互连接,作为微透镜阵列而被一体化。像素5具有单个微透镜20。即,包括在像素5中的蓝色发光元件100b、绿色发光元件100g和红色发光元件100r共享一个微透镜20。

44.微透镜阵列通过微透镜保持部21与像素间隔壁10连接。即,微透镜阵列通过像素间隔壁10被机械保持。然而,微透镜阵列的构成不限于此。例如,也可以省略微透镜保持部21,微透镜20直接与像素间隔壁10连接。

45.或者,微透镜20可以通过微透镜保持部21与像素间隔壁10独立地保持。即,包括微透镜20的微透镜阵列也可以机械独立地被保持于驱动电路基板50。

46.微透镜20的剖面形状可以是纺锤型,也可以是向上凸的单面半球型,向下凸的单面半球型。微透镜20的表面形状既可以是球面也可以是非球面,也可以是菲涅耳透镜。平面形状可以是旋转对称的,也可以是上下左右的线对称。微透镜的材质可以是玻璃等无机材料,也可以是高折射率的树脂材料。

47.微透镜20优选以光释放面130大致到达微透镜20的下方的焦点面的方式配置。可以使从微透镜20释放的光向前方释放。光释放面130也可以配置在比微透镜20下方的焦点面更靠微透镜20侧。在这种情况下,虽然增强向前方释放的光的功能降低,但通过微透镜20接近光释放面130,微透镜20会聚的光量增加。其结果,与没有微透镜20的情况相比,能够大幅增加被取入显示装置的光学系统的光量。

48.如上所述,图像显示元件200包括像素5、驱动电路基板50、微透镜20和像素间隔壁10。像素5配置为阵列状,且包括微型发光元件100。驱动电路基板50包括向微型发光元件100供给电流并使其发光的驱动电路。微透镜20针对每个像素5配置。像素间隔壁10配置在像素5之间,且从微型发光元件100的光释放面130延伸到微透镜20。

49.如上所示,通过在驱动电路基板50上配置微型发光元件100,并在其上配置像素间隔壁10,进而在像素间隔壁10上配置微透镜20,即,通过从驱动电路基板50侧起依次配置微型发光元件100、像素间隔壁10、微透镜20,能够防止由微透镜20引起的光串扰的产生,并且以增强前方辐射的方式进行配光控制。由此,能够提供对比度高、显色性高、高画质的图像显示元件。而且,通过强化前方辐射,可以降低功耗。

50.〔第二实施方式〕使用图5说明第二实施方式。在第一实施方式中,微透镜20的两面为凸形状,在本实施方式的图像显示元件200a中,微透镜20a的微型发光元件100侧为凸形状,但光释放方向侧的面为平面。除此以外,与第一实施方式没有变化。

51.在图像显示元件200a中,容易使微透镜保持部21a变厚,能够增加微透镜阵列的机械强度。其结果,可以将微透镜阵列的制造与微型发光元件100分开设置。例如,将玻璃基板作为微透镜保持部21a,在其上形成凸形状的微透镜20a之后,能够经由像素间隔壁10而贴合在微型发光元件100上。由此,能够提高图像显示元件200a的生产效率,降低生产成本。

52.此外,通过将微透镜阵列与驱动电路基板50分离地保持,可以容易地调整微透镜阵列与光释放面130之间的距离。其结果,微透镜阵列与光释放面130之间的距离可以准确地成为微透镜20a的焦距。通过这样,可以进一步提高发光效率。

53.在本实施方式中,也能够实现与第一实施方式同样的效果。此外,还可以实现降低

生产成本、提高发光效率等的次要效果。

54.〔第三实施方式〕使用图6说明第三实施方式。在第一实施方式中,作为微透镜20和微型发光元件100之间的空间的光路部15为由气体充满的空间,但在本实施方式的图像显示元件200b中,与第一实施方式所说明的光路部15对应的部位被透明部11取代。这样,被微型发光元件100、像素间隔壁10和微透镜20b包围的光路部15被透明材料填充。

55.另外,微透镜20b在光释放方向上为凸形状,但靠微型发光元件100侧的面为平面。除此以外,与第一实施方式没有变化。此外,与微透镜20b的透明部11相接的一侧,也可以是向下的凸形状。

56.透明部11在可见光带中是透明的,且是与微透镜20b相比具有低折射率的树脂。优选透明部11的折射率越低越好,尤其是优选为1.3以下。

57.在图像显示元件200b中,通过用透明部11取代第一实施方式的光路部15,能够增强像素间隔壁10的强度,变得容易保持微透镜阵列。当配置像素间隔壁10和透明部11时,像素间隔壁10和透明部11的上表面基本上成为平面,并与驱动电路基板50紧密接触,因此能够在像素间隔壁10和透明部11的上表面上进一步进行各种工序。例如,可以形成微透镜20b。

58.在这样的制造工序中,微透镜20b的下表面基本上为平面,上表面呈凸面。另外,在这样的制造工序中,也可以省略微透镜保持部21b。

59.在如上所述的制造方法中,可以使用光刻技术来形成微透镜20b。其结果,能够提高配置在各像素5上的微透镜20b的位置精度。

60.容易使微透镜20b的光轴与像素5的中心一致。如果微透镜20b的光轴偏离像素5的中心,则光释放方向的中心从相对于光释放面130的垂线方向(前方)偏离,因此不优选。在图像显示元件200b中,容易使微透镜20b的光轴与像素5的中心一致,因此容易提高向前方的光释放强度。

61.通过用透明部11取代第一实施方式的光路部15,与没有透明部11的情况相比,微透镜20b的焦距变大。其结果,微透镜20b与微型发光元件100之间的距离变大。因此,像素间隔壁10需要变高。

62.另一方面,微型发光元件100的光释放面130被透明部11覆盖,由此提高从微型发光元件100向透明部11的光取出效率。其结果,从光路部15经过微透镜20b,向外部释放的光量增加,因此能够提高光释放效率。

63.在本实施方式中,也能够实现与第一实施方式同样的效果。此外,还可以实现提高光释放效率、增强向前方的光释放强度等次要效果。

64.〔第四实施方式〕使用图7说明第四实施方式。在第一至第三实施方式中,在像素5之间配置有像素间隔壁10,但是在本实施方式的图像显示元件200c中,不同之处在于未设置像素间隔壁10。

65.如图7所示,以覆盖像素5内的微型发光元件100的光释放面130的方式配置有透明部11c,在透明部11c的光释放面侧配置有微透镜20c。在本构成中不需要微透镜连接部。透明部11c成为光路部这点与第三实施方式相同。在相邻的透明部11c之间设置有像素间空间12。

66.这样,图像显示元件200c具备:像素5,配置为阵列状,包含微型发光元件100;驱动电路基板50,包含向微型发光元件100供给电流而使其发光的驱动电路;微透镜20c,针对每个像素5配置;以及透明部11c,配置于微型发光元件100与微透镜20c之间,透明部11c针对每个微透镜20c而被分割,在相邻的透明部11c之间设置有空间。

67.微透镜20c与光释放面130之间的距离优选为等于或小于微透镜20c的焦距。微透镜20c如第一实施方式那样,既可以在上下两个方向上为凸形状,也可以像第二实施方式那样仅在下方为凸形状,另外,也可以如第三实施方式那样,仅在上方为凸形状。

68.在本构成中,如第一至第三实施方式那样,虽然无法完全防止经由微透镜的光串扰,但能够实现一定的防止效果。

69.从微型发光元件100释放到透明部11c内的光中、入射到透明部11c的侧壁11sc上的角度大的光通过全反射而不被释放到外部。如图7所示,在侧壁11sc相对于光释放面130垂直的情况下,向侧壁11sc的入射角度θs和从光释放面130释放的释放角度θe存在两者之和为90度的关系(θs+θe=90

°

)。

70.若将侧壁11sc的全反射临界角设为θc,则满足θe≦90

°‑

θc的关系的光不从侧壁11sc向外部释放。另一方面,从侧壁11sc向外部释放的光为θe》90

°‑

θc的情况。这样的光,即使入射到相邻像素的透明部11c上,并经由微透镜20c向外部释放,由于从前方方向向大幅偏离的方向释放,因此不会对画质产生大的影响。

71.在经由微透镜20c的光串扰中,最大的问题是在从相邻像素入射的光中、与微透镜20c的光轴所成的角度小的光。这样的光通过侧壁11sc的上部。越远离光释放面130,向侧壁11sc的入射角度θs越大,因此,成为问题的光通过全反射能够防止从透明部11c向外部释放。

72.图7所示的构成具有不需要形成纵横尺寸比高的像素间隔壁10的优点。如果使用负性抗蚀剂类型的透明树脂,则仅利用光刻技术就可以形成透明部11c。在形成透明部11c之后,可以在其上表面形成微透镜20c。在形成低折射率树脂层之后,也可以使用光刻技术和干蚀刻技术来设置槽。在形成低折射率树脂层之后,也可以形成微透镜20c,使用光刻技术和干蚀刻技术,设置像素间空间12。

73.在本实施方式中,从驱动电路基板50侧起依次配置有微型发光元件100、透明部11c、微透镜20c,微型发光元件100向与驱动电路基板50相反的方向释放光。

74.在本实施方式中也可以实现与第一实施方式同样的效果。此外,还可以实现可以使用简便的制造方法的次要效果。

75.〔第五实施方式〕使用图8说明第五实施方式。本实施方式的图像显示元件200d与第四实施方式相似,但不同之处在于具有低的像素间隔壁10d。如图8所示,在与发光元件间隔壁110相接一侧的透明部之间设有像素间隔壁10d。

76.在第四实施方式的构成中,虽然能够降低与显示图像的品质相关的直接影响,但不能防止从微透镜20c向外部释放而成为杂散光那样的光的释放。在图像显示元件200c中,处于θe》90

°‑

θc的关系的光有时从侧壁11sc向外部释放,入射到相邻像素的透明部11c,并经由微透镜20c向外部释放。

77.这样的光相对于前方以大的角度释放,因此碰到显示设备的壳体等,成为杂散光,

有时会使对比度降低。这样的光从侧壁11sc的低的位置(接近光释放面130的位置)释放。像素间隔壁10d通过覆盖侧壁11sc的低的部分,能够防止产生如上所述的杂散光。

78.如图8所示,如果将像素5在水平面方向上的长度设为l,则像素间隔壁10d的距光释放面130的高度h优选满足以下关系。h≧l

·

tanθc若满足该关系,则入射到侧壁11sc的光中、以比全反射临界角θc小的入射角入射的光被像素间隔壁10d反射而不向外部释放。

79.像素间隔壁10d可以填充透明部11c之间,也可以是覆盖透明部11c的侧壁11sc的反射薄膜。这样,在与微型发光元件相接一侧的所述透明部的侧壁上设置有反射膜。

80.此外,在本实施方式中,在透明部11c之间设置有像素间空间12d。

81.在本实施方式中也可以实现与第一实施方式同样的效果。而且,还可以实现减少杂散光的产生这样的次要效果。

82.〔第六实施方式〕使用图9说明第六实施方式。本实施方式的图像显示元件200e的微透镜与第二实施方式相同,具有厚的微透镜保持部21a,在下表面侧具有凸形状。另外,如第四实施方式所示,在微透镜20a与光释放面130之间配置透明部11e,在透明部11e之间设置有像素间空间12e。

83.图像显示元件200e具有能够独立地制造微透镜阵列和透明部11e这样的优点。通过将形成于微透镜20a的下表面侧的透明部11e贴合于驱动电路基板50上的微型发光元件100,能够制造图像显示元件200e。透明部11e将微透镜阵列相对于微型发光元件100固定,能够保持适当的距离。此外,在图9中,微透镜20a的下表面与透明部11e以整个面接触,但也能以一部分接触。具有保持微透镜阵列与微型发光元件之间的距离的机械强度即可。也可以在微透镜20a的下表面与透明部11e之间夹设透明的层。

84.在本实施方式中也可以实现与第一实施方式同样的效果。

85.〔第七实施方式〕使用图10说明第七实施方式。本实施方式的图像显示元件200f与第一实施方式的不同之处在于,各微型发光元件100具有固有的微透镜20f。除此以外,与第一实施方式相同。这样,像素5包含以相互不同的波长发光的多个微型发光元件100,像素5针对所述多个微型发光元件100的每一个具有微透镜。

86.如第一实施方式那样,在像素5整体中共享1个微透镜20的结构具有如下优点:可以增大微透镜,并且能够将从各微型发光元件100发出的光较多地聚光。

87.然而,在红色发光元件100r通过对蓝色光进行波长转换而发出红色光的构成中,如果应用第一实施方式的构成,则有时蓝色发光元件100b发出的光的一部分被微透镜20的下表面、像素间隔壁10等反射,入射到红色发光元件100r,从而发出红色光。即,在像素5内,产生微型发光元件间的光串扰。

88.通过用像素间隔壁10f分隔各微型发光元件100,并分别配置微透镜20f,能够完全防止这种光串扰的发生。

89.在本实施方式中也可以实现与第一实施方式同样的效果。而且,还可以实现防止像素内的光串扰的产生这样的次要效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1