电气试验专用地线盒的制作方法

1.本实用新型属于试验技术领域,涉及一种电气试验专用地线盒。

背景技术:

2.接地线被誉为电气一次人员的生命线,特别是电气高压试验人员,更是尤为重要,不仅是保证试验设备安全工作,试验人员安全,同时也是保证数据准确可靠的接地连接线。目前试验线一般都是用木板或者胶板切割成“工”字型直接缠绕,或者直接缠绕成小球型。而接地线一般都都用绞合裸露软铜线,使用非常细的铜丝绞合在一起,长期使用过程因地线外置摩擦等线芯必然散开,部分细线断裂。使用这种“工”字型或者球型缠绕,不但容易使部分细线芯散落、断裂,而且在缠绕过程断开的细铜丝很容易扎到手指,甚至断裂在肉里面,刺伤手部。

技术实现要素:

3.本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电气试验专用地线盒,结构简单,采用在地线盒内设置缠绕轴,夹钳接地线一端从过线孔穿过与缠绕轴卡接,摇臂驱动缠绕轴转动将夹钳接地线的软绞线缠绕于缠绕轴上,地线盒作为接地或者通过短接线与地线盒连接作为接地,不易使软绞线散落断裂,不会伤及手部,安全可靠,操作简单方便。

4.为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种电气试验专用地线盒,它包括地线盒、缠绕机构和夹钳接地线;所述缠绕机构的缠绕轴两端的轴承与地线盒两侧配合,缠绕轴位于地线盒内,以及与缠绕轴连接的摇臂位于地线盒外,夹钳接地线一端从地线盒侧面的过线孔穿过与缠绕轴卡接 ,缠绕轴旋转将夹钳接地线的软绞线缠绕于缠绕轴上。

5.所述地线盒为中空的盒体,位于盒体侧面边沿设置多个接地孔,位于盒体其中一侧中部设置提拉把。

6.所述缠绕机构包括位于缠绕轴两端配合的轴承,以及与缠绕轴连接的摇臂。

7.所述缠绕轴一端设置外接收线卷盘与其转动配合,外接收线卷盘与过线孔配合位于地线盒外侧。

8.所述缠绕轴的轴体上设置齿形槽与夹钳接地线的压接头卡接。

9.所述夹钳接地线包括与软绞线两端分别连接的夹钳和压接头。

10.所述夹钳的数量为一个或两个。

11.一种电气试验专用地线盒,它包括地线盒、缠绕机构和夹钳接地线;缠绕机构的缠绕轴两端的轴承与地线盒两侧配合,缠绕轴位于地线盒内,以及与缠绕轴连接的摇臂位于地线盒外,夹钳接地线一端从地线盒侧面的过线孔穿过与缠绕轴卡接 ,缠绕轴旋转将夹钳接地线的软绞线缠绕于缠绕轴上。结构简单,通过在地线盒内设置缠绕轴,夹钳接地线一端从过线孔穿过与缠绕轴卡接,摇臂驱动缠绕轴转动将夹钳接地线的软绞线缠绕于缠绕轴上,通过地线盒作为接地或者通过短接线与地线盒连接作为接地,不易使软绞线散落断裂,

不会伤及手部,安全可靠,操作简单方便。

12.在优选的方案中,地线盒为中空的盒体,位于盒体侧面边沿设置多个接地孔,位于盒体其中一侧中部设置提拉把。结构简单,移动时,通过施加提拉把的提拉力转移地线盒,转移方便省力;位于地线盒侧面的接地孔作为一种接地方式,接地时,采用短接线一端与接地孔连接。

13.在优选的方案中,缠绕机构包括位于缠绕轴两端配合的轴承,以及与缠绕轴连接的摇臂。结构简单,使用时,施加摇臂旋钮力,摇臂驱动缠绕轴旋转将软绞线缠绕于缠绕轴上,避免在收线过程中软绞线与手部接触,不会刺伤手部,安全可靠;通过缠绕轴缠绕的软绞线收放规整,不易弯折断裂;位于缠绕轴两端的轴承在缠绕轴旋转时阻力小,灵活,不易卡滞,省力。

14.在优选的方案中,缠绕轴一端设置外接收线卷盘与其转动配合,外接收线卷盘与过线孔配合位于地线盒外侧。结构简单,外接收线卷盘用于收纳短接线,收纳时,短接线缠绕于外接收线卷盘上,短接线两端的压接头插入外接收线卷盘轴体的通孔内。

15.在优选的方案中,缠绕轴的轴体上设置齿形槽与夹钳接地线的压接头卡接。结构简单,使用时,与软绞线连接的压接头穿过外接收线卷盘的通孔,将压接头卡合在齿形槽内,在驱动缠绕轴旋转缠绕软绞线。

16.在优选的方案中,夹钳接地线包括与软绞线两端分别连接的夹钳和压接头。软绞线缠绕后,夹钳插入外接收线卷盘的通孔内;接地时,将夹钳取出并向外抽拉,软绞线随之拉出。

17.在优选的方案中,夹钳的数量为一个或两个。使用时,当夹钳的数量为两个时,可采取两点接地,或者与短接线配合连接实现多点接地。

18.一种电气试验专用地线盒,它包括地线盒、缠绕机构和夹钳接地线,通过在地线盒内设置缠绕轴,夹钳接地线一端从过线孔穿过与缠绕轴卡接,摇臂驱动缠绕轴转动将夹钳接地线的软绞线缠绕于缠绕轴上,通过地线盒作为接地或者通过短接线与地线盒连接作为接地。本实用新型克服了原电气试验时接地线散落断裂,收纳时容易伤手的问题,具有结构简单,不易使软绞线散落断裂,不会伤及手部,安全可靠,操作简单方便的特点。

附图说明

19.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

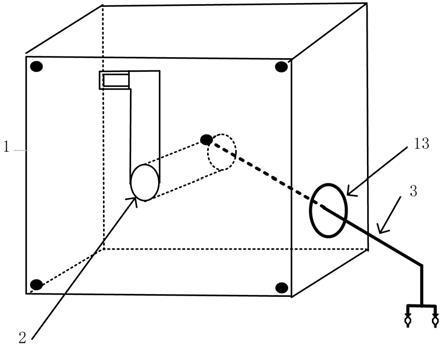

20.图1为本实用新型地线盒的结构示意图。

21.图2为本实用新型缠绕机构的结构示意图。

22.图3为本实用新型地线盒侧面接地孔布设示意图。

23.图4为本实用新型夹钳接地线的结构示意图。

24.图5为本实用新型短接线的结构示意图。

25.图中:地线盒1,接地孔11,提拉把12,过线孔13,缠绕机构2,缠绕轴21,轴承22,摇臂23,外接收线卷盘24,齿形槽25,夹钳接地线3,软绞线31,夹钳32,压接头33。

具体实施方式

26.如图1~图5中,一种电气试验专用地线盒,它包括地线盒1、缠绕机构2和夹钳接地

线3;所述缠绕机构2的缠绕轴21两端的轴承22与地线盒1两侧配合,缠绕轴21位于地线盒1内,以及与缠绕轴21连接的摇臂23位于地线盒1外,夹钳接地线3一端从地线盒1侧面的过线孔13穿过与缠绕轴21卡接 ,缠绕轴21旋转将夹钳接地线3的软绞线31缠绕于缠绕轴21上。结构简单,通过在地线盒1内设置缠绕轴21,夹钳接地线3一端从过线孔13穿过与缠绕轴21卡接,摇臂23驱动缠绕轴21转动将夹钳接地线3的软绞线31缠绕于缠绕轴21上,通过地线盒1作为接地或者通过短接线与地线盒1连接作为接地,不易使软绞线31散落断裂,不会伤及手部,安全可靠,操作简单方便。

27.优选的方案中,所述地线盒1为中空的盒体,位于盒体侧面边沿设置多个接地孔11,位于盒体其中一侧中部设置提拉把12。结构简单,移动时,通过施加提拉把12的提拉力转移地线盒1,转移方便省力;位于地线盒1侧面的接地孔11作为一种接地方式,接地时,采用短接线一端与接地孔11连接。

28.优选地,短接线为软绞线或编织软线,两端分别连接有压接头,紧固件穿过压接头与接地孔11连接。

29.优选的方案中,所述缠绕机构2包括位于缠绕轴21两端配合的轴承22,以及与缠绕轴21连接的摇臂23。结构简单,使用时,施加摇臂23旋钮力,摇臂23驱动缠绕轴21旋转将软绞线31缠绕于缠绕轴21上,避免在收线过程中软绞线31与手部接触,不会刺伤手部,安全可靠;通过缠绕轴21缠绕的软绞线31收放规整,不易弯折断裂;位于缠绕轴21两端的轴承22在缠绕轴21旋转时阻力小,灵活,不易卡滞,省力。

30.优选的方案中,所述缠绕轴21一端设置外接收线卷盘24与其转动配合,外接收线卷盘24与过线孔13配合位于地线盒1外侧。结构简单,外接收线卷盘24用于收纳短接线,收纳时,短接线缠绕于外接收线卷盘24上,短接线两端的压接头插入外接收线卷盘24轴体的通孔内。

31.优选的方案中,所述缠绕轴21的轴体上设置齿形槽25与夹钳接地线3的压接头33卡接。结构简单,使用时,与软绞线31连接的压接头33穿过外接收线卷盘24的通孔,将压接头33卡合在齿形槽25内,在驱动缠绕轴21旋转缠绕软绞线31。

32.优选的方案中,所述夹钳接地线3包括与软绞线31两端分别连接的夹钳32和压接头33。软绞线31缠绕后,夹钳32插入外接收线卷盘24的通孔内;接地时,将夹钳32取出并向外抽拉,软绞线31随之拉出。

33.优选的方案中,所述夹钳32的数量为一个或两个。使用时,当夹钳32的数量为两个时,可采取两点接地,或者与短接线配合连接实现多点接地。

34.如上所述的电气试验专用地线盒,安装使用时,在地线盒1内设置缠绕轴21,夹钳接地线3一端从过线孔13穿过与缠绕轴21卡接,摇臂23驱动缠绕轴21转动将夹钳接地线3的软绞线31缠绕于缠绕轴21上,地线盒1作为接地或者通过短接线与地线盒1连接作为接地,不易使软绞线31散落断裂,不会伤及手部,安全可靠,操作简单方便。

35.移动时,通过施加提拉把12的提拉力转移地线盒1,转移方便省力;位于地线盒1侧面的接地孔11作为一种接地方式,接地时,采用短接线一端与接地孔11连接。

36.使用时,施加摇臂23旋钮力,摇臂23驱动缠绕轴21旋转将软绞线31缠绕于缠绕轴21上,避免在收线过程中软绞线31与手部接触,不会刺伤手部,安全可靠;通过缠绕轴21缠绕的软绞线31收放规整,不易弯折断裂;位于缠绕轴21两端的轴承22在缠绕轴21旋转时阻

力小,灵活,不易卡滞,省力。

37.外接收线卷盘24用于收纳短接线,收纳时,短接线缠绕于外接收线卷盘24上,短接线两端的压接头插入外接收线卷盘24轴体的通孔内。

38.使用时,与软绞线31连接的压接头33穿过外接收线卷盘24的通孔,将压接头33卡合在齿形槽25内,在驱动缠绕轴21旋转缠绕软绞线31。

39.软绞线31缠绕后,夹钳32插入外接收线卷盘24的通孔内;接地时,将夹钳32取出并向外抽拉,软绞线31随之拉出。

40.使用时,当夹钳32的数量为两个时,可采取两点接地,或者与短接线配合连接实现多点接地。

41.上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案,而不应视为对于本实用新型的限制,本技术中的实施例及实施例中的特征在不冲突的情况下,可以相互任意组合。本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1