图像传感器的制作方法

1.本实用新型涉及图像传感器技术领域,特别是涉及一种图像传感器。

背景技术:

2.图像传感器是指将光信号转换为电信号的装置,通常大规模商用的图像传感器芯片包括电荷耦合器件(ccd)和互补金属氧化物半导体(cmos)图像传感器芯片两大类。cmos图像传感器和传统的ccd传感器相比,具有低功耗,低成本和与cmos工艺兼容等特点,因此得到越来越广泛的应用。现在cmos图像传感器不仅用于消费电子领域,例如微型数码相机(dsc),手机摄像头,摄像机和数码单反(dslr)中,而且在汽车电子,监控,生物技术和医学等领域也得到了广泛的应用。

3.cmos图像传感器的像素单元是图像传感器实现感光的核心器件。最常用的像素单元为包含一个光电二极管和多个晶体管的有源像素结构。这些器件中光电二极管是感光单元,实现对光线的收集和光电转换,其它的mos晶体管是控制单元,主要实现对光电二极管的选中,复位,信号放大和读出的控制。

4.cmos图像传感器按照入射光进入光电二极管的路径不同,可以分为前照式和背照式两种图像传感器,前照式是指入射光从靠近电路连接层的一面进入光电二极管的图像传感器,而背照式是指入射光从远离电路连接层的一面进入光电二极管的图像传感器。

5.cmos图像传感器的像素电路设计中通常采用光电二极管经光电效应将包含图像信息的光信号转换到电信号,通过传输晶体管(tx)将电荷转移到浮动扩散区域(fd),再由浮动扩散区域(fd)转移至源极跟随晶体管(sf),浮动扩散区域电容值较大则像素电路的转换增益降低,而且浮动扩散区域(fd)与源极跟随晶体管(sf)的连接工艺比较复杂,需要通过沉积介质层、蚀刻接触孔、制备覆盖接触孔的导电柱以及将导电柱连接的第一层金属层(m1)等工艺,第一层金属层还会与浮动扩散区域形成寄生电容,降低了像素电路的转换增益。现有的cmos图像传感器中,每个像素都需要设置一个对应的浮动扩散区域(fd)和源极跟随晶体管(sf),导致像素的开口率较低。

技术实现要素:

6.为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型的目的在于提供一种图像传感器,以解决现有技术中图像传感器像素电路的转换增益较低的问题。

7.本实用新型的目的通过下述技术方案实现:

8.本实用新型提供一种图像传感器,所述图像传感器包括:

9.形成在半导体基底中的多个像素单元,每个所述像素单元包括:感光区、传输晶体管及源极跟随晶体管,所述感光区用于在曝光过程中将包含图像信息的光信号经光电效应转换为电信号;所述传输晶体管连接所述感光区和浮动扩散区域,用于将所述感光区的电信号转移至所述浮动扩散区域;所述源极跟随晶体管用于对所述浮动扩散区域的电信号放大输出;

10.导电层,所述导电层将所述源极跟随晶体管的栅极与所述浮动扩散区域导电连接;

11.导电柱和第一层金属层,所述导电柱连接所述像素单元中的晶体管与所述第一层金属层,所述导电层的厚度小于所述导电柱的厚度,所述导电层的上表面低于所述导电柱的上表面。

12.进一步地,所述源极跟随晶体管的栅极在所述半导体基底上的投影与所述浮动扩散区域相互错开。

13.进一步地,所述源极跟随晶体管与所述浮动扩散区域之间具有隔离结构,所述导电层连续覆盖于所述源极跟随晶体管的栅极、所述隔离结构及所述浮动扩散区域上方。

14.进一步地,所述半导体基底上还设有绝缘层,所述绝缘层设有与所述传输晶体管的栅极、所述源极跟随晶体管的栅极以及所述浮动扩散区域对应的接触开口,所述导电柱基于所述传输晶体管的栅极对应的所述接触开口电连接,所述导电层基于所述源极跟随晶体管的栅极以及所述浮动扩散区域对应的接触开口实现电连接。

15.进一步地,所述源极跟随晶体管和所述浮动扩散区域各自通过一个所述接触开口露出,所述导电层与所述半导体基底之间具有部分所述绝缘层;或所述源极跟随晶体管和所述浮动扩散区域共同通过一个所述接触开口露出。

16.进一步地,所述第一层金属层在所述半导体基底上的投影与所述导电层具有重叠区域。

17.进一步地,相邻两个所述像素单元共用同一所述浮动扩散区域,每个所述浮动扩散区域与相邻两个所述像素单元的所述传输晶体管的栅极电性连接。

18.进一步地,每个所述源极跟随晶体管的栅极与两个所述浮动扩散区域电性连接。

19.进一步地,所述图像传感器还包括复位晶体管和选择晶体管,所述复位晶体管设置于两个所述像素单元之间,同一列中相邻两个所述像素单元沿所述复位晶体管对称;所述选择晶体管设置于两个所述像素单元之间,同一行中相邻两个所述像素单元沿所述选择晶体管对称。

20.进一步地,所述导电层的厚度介于50

‑

1500埃之间;和/或,所述导电柱的厚度介于2000

‑

6000埃之间。

21.本实用新型有益效果在于:通过设置导电层将源极跟随晶体管的栅极与浮动扩散区域导电连接,减少了浮动扩散区域与金属层形成寄生电容,提高了像素电路的转换增益;而且无需在源极跟随晶体管与浮动扩散区域的位置制作导电柱,简化了制作工艺,更容易实现量产。

附图说明

22.图1是本实用新型实施例一中图像传感器的像素电路图;

23.图2是本实用新型实施例一中图像传感器的平面示意图;

24.图3是本实用新型实施例一中图像传感器的截面结构示意图;

25.图4是本实用新型实施例二中图像传感器的像素电路图;

26.图5是本实用新型实施例二中图像传感器的平面示意图;

27.图6是本实用新型实施例二中图像传感器的截面结构示意图;

28.图7是本实用新型实施例三中图像传感器的截面结构示意图;

29.图8a

‑

8d是本实用新型中图像传感器的制作方法的结构流程图。

具体实施方式

30.为更进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型提出的图像传感器的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下:

31.[实施例一]

[0032]

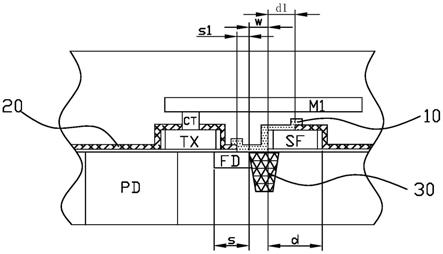

图1是本实用新型实施例一中图像传感器的像素电路图,图2是本实用新型实施例一中图像传感器的平面示意图,图3是本实用新型实施例一中图像传感器的截面结构示意图。

[0033]

如图1至图3所示,本实用新型实施例一提供的一种图像传感器,图像传感器包括感光区、传输晶体管tx、源极跟随晶体管sf、复位晶体管rst以及行选择晶体管rs。其中,感光区用于在曝光过程中将包含图像信息的光信号经光电效应转换为电信号,感光区内可以具有光电二极管pd,当然,也可以是其他光电转换元件,以实现上述功能;传输晶体管tx用于将感光区的电信号转移至浮动扩散区域fd;源极跟随晶体管sf用于对浮动扩散区域fd的电信号放大输出;复位晶体管rst根据复位控制信号对浮动扩散区域fd的电压进行复位;选择晶体管rs用于将源极跟随晶体管sf放大后的信号选择输出至列线(pieout)。

[0034]

图像传感器具有形成在半导体基底上的多个像素单元,多个像素单元呈阵列分布。每个像素单元包括感光区(图中以包括光电二极管pd为例)、传输晶体管tx、源极跟随晶体管sf、导电层10、导电柱ct以第一层金属层m1。

[0035]

其中,导电层10为覆盖在半导体基底上一层导电膜,导电层10将源极跟随晶体管sf的栅极与浮动扩散区域fd导电连接。另外,在一示例中,传输晶体管tx的栅极通过导电柱ct与第一层金属层m1导电连接,导电柱ct和第一层金属层m1均与导电层10位于不同层,导电层10的厚度小于导电柱ct的厚度,导电层的上表面低于导电柱的上表面,从而保证导电层10与第一层金属层m1位于不同层且不会与第一层金属层m1相互接触。

[0036]

需要说明的是,所述第一层金属层m1为图像传感器中将像素区域的晶体管电性引出的金属层,例如,所述第一层金属层m1可以实现传输晶体管tx、复位晶体管rst、增益控制晶体管dcg、行选择晶体管rs等。当然,在其他示例中,图像传感器还可以包括自下而上排布的第二层金属层m2、第三层金属层m3、第四层金属层m4等,从而通过不同层的金属层(如第一至第四金属层m1

‑

m4)将像素区域需要电性引出的晶体管等进行电性引出。

[0037]

在一示例中,导电层10的厚度介于50

‑

1500埃之间,例如,可以是80埃、100埃、500埃、600埃、800埃、1000埃等。另外,所述导电柱ct的厚度可以是介于2000

‑

6000埃之间,如,可以选择为2500埃、3000埃、5000埃。导电层10与导电柱ct和第一层金属层m1分别采用不同的工艺制成,导电层10可以采用多晶硅、钨(w)、铜(cu)、钽(ta)、铝(al)或钛(ti)等材料制成。通过导电层10直接将源极跟随晶体管sf的栅极与浮动扩散区域fd导电连接,减少了浮动扩散区域与金属层形成寄生电容,提高了像素电路的转换增益,而且无需在源极跟随晶体管与浮动扩散区域的位置制作导电柱,简化了制作工艺,更容易实现量产。

[0038]

本实施例中,源极跟随晶体管sf的栅极在半导体基底上的投影与浮动扩散区域fd

相互错开,即在竖直方向上,源极跟随晶体管sf与浮动扩散区域fd没有相互重叠的部分。源极跟随晶体管sf与浮动扩散区域fd之间具有隔离结构30,导电层10连续覆盖于源极跟随晶体管sf的栅极、隔离结构30及浮动扩散区域fd上方。

[0039]

其中,在一示例中,导电层10覆盖源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd均为源极跟随晶体管sf栅极尺寸的1/4

‑

2/3之间,覆盖下方隔离结构30的宽度w为5

‑

200nm,如,可以为10nm、60nm、100nm、150nm。例如,导电层10延伸覆盖源极跟随晶体管sf的栅极的尺寸d1可以是源极跟随晶体管sf的栅极尺寸d的1/3或1/2;导电层10延伸覆盖浮动扩散区域fd的栅极的尺寸s1可以是浮动扩散区域fd尺寸s的1/3或1/2。另外,当源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd还形成有绝缘层20时,所述导电层10的两端还可以继续延伸覆盖对应位置的部分绝缘层,如图3所示。

[0040]

进一步地,半导体基底上还设有绝缘层20,绝缘层20设有与传输晶体管tx的栅极、源极跟随晶体管sf的栅极以及浮动扩散区域fd对应的接触开口,传输晶体管tx的栅极、源极跟随晶体管sf的栅极以及浮动扩散区域fd均从接触开口处露出。其中,导电层10填充在源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd处的接触开口内,并将源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd导电连接,即导电层10基于源极跟随晶体管sf的栅极以及浮动扩散区域fd对应的接触开口实现电连接。导电柱ct填充在传输晶体管tx的栅极处的接触开口内,并将传输晶体管tx的栅极与第一层金属层m1导电连接,即导电柱ct基于传输晶体管tx的栅极对应的接触开口电连接。

[0041]

本实施例中,如图3所示。源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd共同通过一个接触开口露出,即绝缘层20在源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd处蚀刻了一个接触开口,通过一个接触开口将源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd同时露出,源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd之间的绝缘层20也被蚀刻掉。当然,在其他实施例中,可参考图7,源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd各自通过一个接触开口露出,即绝缘层20在源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd处分别蚀刻了一个接触开口,并保留源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd之间的绝缘层20,即导电层10与半导体基底之间的区域具有部分绝缘层20。

[0042]

本实施例中,第一层金属层m1的其中一部分在半导体基底上的投影与导电层10重叠,即导电层10上方区域可以具有一部分第一层金属层m1,以便于第一层金属层m1本身进行布线或者用于其他功能。

[0043]

在一示例中,与实现传输晶体管tx电性引出的接触孔ct对应的金属延伸至导电层10上方,如图3中所示。在另外的示例中,还可以是与其他晶体管电性对应并实现该晶体管电性引出的第一金属层m1继续延伸至导电层10上方。虽然,源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd上方区域的这一部分第一金属层m1不用将源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd电性连接,但是此处的辅助金属部可继续布线并用作连接其他元件或实现其他功能,从而可以提高第一层金属层m1的利用率,以减少第一层金属层m1面积,使得图像传感器的布局更加紧凑。

[0044]

本实施例中,如图2所示,每个感光区的光电二极管pd连接于一个传输晶体管tx,每个浮动扩散区域fd与一个传输晶体管tx的栅极电性连接,每个源极跟随晶体管sf的栅极与一个浮动扩散区域fd电性连接。当然,在其他实施例中,也可以是每个浮动扩散区域fd与两个传输晶体管tx的栅极电性连接,每个源极跟随晶体管sf的栅极与一个浮动扩散区域fd

电性连接,即两个像素单元共享一个浮动扩散区域fd。或者,可参考图5,每个浮动扩散区域fd与两个传输晶体管tx的栅极电性连接,每个源极跟随晶体管sf的栅极与两个浮动扩散区域fd电性连接,即两个像素单元共享一个浮动扩散区域fd,四个像素单元共享一个源极跟随晶体管sf。将多个像素单元共享一个浮动扩散区域fd或一个源极跟随晶体管sf,可以使得像素电路更加紧凑,提高像素单元的开口率和转换增益。本实施例结构中,源极跟随晶体管sf与浮动扩散区域fd靠近,特别是共享结构中,如四像素共享结构中,采用本实用新型的改进方法很容易实现二者互连,工艺简便,成本低,其他结构中如源极跟随晶体管sf与浮动扩散区域fd间隔较远,或中间有其他部件,难以通过本实用新型的设计有效实现,本实用新型的工艺与共享结构兼容性良好。

[0045]

本实施例中,复位晶体管rst设置于两个像素单元之间,同一列中相邻两个像素单元沿复位晶体管rst对称。选择晶体管rs设置于两个像素单元之间,选择晶体管rs与源极跟随晶体管sf相同的方向布局设置,同一行中相邻两个像素单元沿选择晶体管rs对称。从而使得像素电路的布局设计具有较好的对称性,各器件性能差异性小,利于提升像素电路的性能。

[0046]

本实施例中,如图1所示,图像传感器还包括转换增益控制晶体管dcg和电容,以通过高低增益模式切换,实现像素电路的转换增益控制,提高图像传感器的动态范围。转换增益控制晶体管dcg与复位晶体管rst沿同一侧方向布局设置,转换增益控制晶体管dcg置于靠近浮动扩散点fd距离近端一侧(图2中没有示出)。

[0047]

[实施例二]

[0048]

图4是本实用新型实施例二中图像传感器的像素电路图,图5是本实用新型实施例二中图像传感器的平面示意图,图6是本实用新型实施例二中图像传感器的截面结构示意图。如图4至图6所示,本实用新型实施例二提供的图像传感器与实施例一(图1至图3)中的图像传感器及基本相同,不同之处在于,在本实施例中,每个浮动扩散区域fd与两个传输晶体管tx的栅极电性连接,每个源极跟随晶体管sf的栅极与两个浮动扩散区域fd电性连接,即两个像素单元共享一个浮动扩散区域fd,四个像素单元共享一个源极跟随晶体管sf。将多个像素单元共享一个浮动扩散区域fd或一个源极跟随晶体管sf,可以使得像素电路更加紧凑,提高像素单元的开口率和转换增益。如图4和图5所示,四个相邻的像素单元中依次具有第一光电二极管pd1、第一传输晶体管tx1、第二光电二极管pd2、第二传输晶体管tx2、第三光电二极管pd3、第三传输晶体管tx3、第四光电二极管pd4以及第四传输晶体管tx4,其中,第一传输晶体管tx1和第二传输晶体管tx2共享第一浮动扩散区域fd1,第三传输晶体管tx3和第四传输晶体管tx4共享第二浮动扩散区域fd2,第一浮动扩散区域fd1和第二浮动扩散区域fd2共享一个源极跟随晶体管sf。

[0049]

如图6所示,本实施例中,源极跟随晶体管sf和左右两个浮动扩散区域fd共同通过一个接触开口露出,即绝缘层20在源极跟随晶体管sf和两个浮动扩散区域fd(第一浮动扩散区域fd1和第二浮动扩散区域fd2)处蚀刻了一个接触开口,通过一个接触开口将源极跟随晶体管sf和两个浮动扩散区域fd同时露出,源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd之间的绝缘层20也被蚀刻掉。

[0050]

本领域的技术人员应当理解的是,本实施例的其余结构以及工作原理均与实施例一相同,这里不再赘述。

[0051]

[实施例三]

[0052]

图7是本实用新型实施例三中图像传感器的截面结构示意图。如图7所示,本实用新型实施例二提供的图像传感器与实施例二(图4至图6)中的图像传感器及基本相同,不同之处在于,在本实施例中,源极跟随晶体管sf和两个浮动扩散区域fd各自通过一个接触开口露出,即绝缘层20在源极跟随晶体管sf和两个浮动扩散区域fd(第一浮动扩散区域fd1和第二浮动扩散区域fd2)处分别蚀刻了一个接触开口,并保留源极跟随晶体管sf和两个浮动扩散区域fd之间的绝缘层20。

[0053]

本领域的技术人员应当理解的是,本实施例的其余结构以及工作原理均与实施例二相同,这里不再赘述。

[0054]

如图8a

‑

8d所示,本实用新型还提供一种图像传感器的制作方法,该制作方法用于制作如上所述的图像传感器,该制作方法包括:

[0055]

如图8a所示,在半导体基底上沉积绝缘材料层并覆盖传输晶体管tx和源极跟随晶体管sf。具体地,绝缘材料层采用sin(氮化硅)或sion(氮氧化硅)制成,在半导体基底上沉积sin(或者sion)做为后续接触开口的蚀刻停止层。在沉积绝缘材料层之前还包括多个制作前段器件工艺,例如在半导体基底上蚀刻沟槽并制作沟槽结构、制作传输晶体管tx以及制作源极跟随晶体管sf等,前段工艺可参考现有技术,这里不再赘述。

[0056]

如图8b所示,对绝缘材料层进行蚀刻并形成接触开口,从而得到绝缘层20,传输晶体管tx的栅极、源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd从接触开口处露出。本实施例中,对绝缘材料层做蚀刻图形化工艺,将源极跟随晶体管sf至浮动扩散区域fd之间的绝缘层20及下面的sio2层去除,露出部分或者全部的源极跟随晶体管sf的栅极以及部分浮动扩散区域fd区域的硅基,即源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd共同通过一个接触开口露出。当然,在其他实施例中,可以保留源极跟随晶体管sf至浮动扩散区域fd之间的绝缘层20,仅去除源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd顶部的绝缘层20及sio2层,即源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd各自通过一个接触开口露出,可参考图7。

[0057]

如图8c所示,在绝缘层20上形成图案化的导电层10并填充于与源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd对应的接触开口内,源极跟随晶体管sf的栅极和浮动扩散区域fd通过导电层10导电连接。具体地,采用cvd(chemical vapor deposition,化学气相淀积)/pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)/炉管热生长等方式沉积一层导电材料,如al/cu/w/ti/ta/多晶硅等材料,然后对该层导电材料进行蚀刻图形化工艺,去除其它区域没用的该材料,其中与传输晶体管tx的栅极对应接触开口内的导电材料也需去除,仅保留源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd连接的区域,实现源极跟随晶体管sf和浮动扩散区域fd的局部电性连接。

[0058]

如图8d所示,最后在制作后段工艺,例如制作导电柱ct和第一层金属层m1等,图中仅示出了一个导电柱ct和一层第一层金属层m1,在实际制作中,还需要制作其他的导电柱和金属层,至于后段工艺可以参考现有技术,这里不再赘述。

[0059]

在本文中,所涉及的上、下、左、右、前、后等方位词是以附图中的结构位于图中的位置以及结构相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本技术请求保护的范围。还应当理解,本文中使用的术语“第一”和“第二”等,仅用于名称上的区分,并不用于限制数量和顺序。

[0060]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上的限定,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰,为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1