电连接器的制作方法

1.本实用新型是有关于一种电连接器。

背景技术:

2.随着科技的发展,多种针对不同电子产品的连接器应运而生。目前,type-c连接器作为一种可以实现正反插的连接器得到广泛应用。然而,目前type-c连接器的屏蔽片结构较靠近高速传输端子,容易影响type-c连接器的高频特性,并且,目前type-c连接器在与另一连接器对接下压后,屏蔽片容易受到挤压变形而具有溃缩的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供一种电连接器,具有良好的高频特性。

4.本实用新型的电连接器包括绝缘本体、多个端子以及屏蔽片。多个端子配置于绝缘本体且包括多个高速讯号传输端子。每一个端子具有对接端以沿对接轴向与另一电连接器相接。屏蔽片局部迭置于绝缘本体。屏蔽片包括片状本体、镂空部、两个第一片状弯折与一个第二片状弯折。其中一第一片状弯折、片状本体、另一第一片状弯折与第二片状弯折依序环接而形成镂空部。镂空部涵盖这些端子的这些对接端。这些第一片状弯折沿对接轴向对应这些高速讯号传输端子。每一个高速讯号传输端子的对接端相对于第一片状弯折与镂空部的接缘处存在距离一。第二片状弯折沿对接轴向对应其余这些端子。其余这些端子的每一个对接端相对于第二片状弯折与镂空部的接缘处存在距离二。距离一大于距离二。

5.优选地,上述的每一个第一片状弯折具有第一弹片部与第一连接部。第一弹片部沿对接轴向连接第一连接部。第一连接部连接于第二片状弯折与片状本体之间。

6.优选地,上述的第二片状弯折具有第二弹片部与第二连接部。第二弹片部沿对接轴向连接第二连接部。第二连接部连接在两个第一片状弯折的两个第一连接部之间。

7.优选地,上述的第二弹片部在靠近第二连接部处具有颈缩轮廓。

8.优选地,上述的第二片状弯折还具有两个突出部。两个突出部分别从第二连接部背对于镂空部延伸且逐渐远离第二弹片部。

9.优选地,上述的每一个第一片状弯折的第一连接部具有朝向镂空部的缺口。

10.优选地,在对接轴向上,片状本体与镂空部的接缘相对于第一片状弯折与镂空部的接缘存在距离三,片状本体与镂空部的接缘相对于第二片状弯折与镂空部的接缘存在距离四。距离三大于距离四。

11.优选地,上述的镂空部区分为区域一与区域二。区域一沿对接轴向邻接于第一片状弯折与片状本体之间。区域二沿对接轴向邻接在第二片状弯折与片状本体之间。区域一沿对接轴向的尺寸大于区域二沿对接轴向的尺寸。

12.优选地,还包括具有定位槽及容置空间的壳体。屏蔽片具有垂直连接于片状本体的定位部。定位部嵌合于壳体的定位槽。壳体的容置空间容纳绝缘本体、这些端子及屏蔽片。

13.优选地,上述的片状本体位于平面。正投影于平面的每一个高速讯号传输端子的对接端与正投影于平面的第一片状弯折与镂空部的接缘处之间的距离大于正投影于平面的其余这些端子的每一个对接端与正投影于平面的第二片状弯折与镂空部的接缘处之间的距离。

14.基于上述,在本实用新型的电连接器中,可藉由屏蔽片的结构设计,调整屏蔽片与高速讯号传输端子之间的距离,使高速讯号传输端子相对于其余端子较远离屏蔽片,避免高速讯号传输端子与屏蔽片太靠近而影响电连接器的高频特性。据此,相较于习知电连接器中屏蔽片与高速讯号传输端子的结构关系,本实用新型的电连接器的屏蔽片较远离高速讯号传输端子而具有良好的高频特性。

附图说明

15.图1是依据本实用新型一实施例的电连接器的示意图。

16.图2是图1的电连接器的局部爆炸图。

17.图3是图1的电连接器的局部构件的局部放大俯视图。

18.图4是图1的电连接器的屏蔽片的俯视图。

19.符号说明

20.100:电连接器

21.110:绝缘本体

22.111:第一部件

23.112:第二部件

24.120:端子

25.122:高速讯号传输端子

26.124:其余端子

27.130:屏蔽片

28.131:片状本体

29.131-1:凹陷

30.132:镂空部

31.132-1:区域一

32.132-2:区域二

33.133:第一片状弯折

34.133-1:第一弹片部

35.133-2:第一连接部

36.133-3:缺口

37.134:第二片状弯折

38.134-1:第二弹片部

39.134-2:第二连接部

40.134-3:颈缩轮廓

41.134-4:突出部

42.135:定位部

43.140:壳体

44.142:内壳

45.142-1:定位槽

46.144:外壳

47.144-1:容置空间

48.t1、t2:对接端

49.e1、e2、e3:接缘处

50.d1:距离一

51.d2:距离二

52.d3:距离三

53.d4:距离四

54.x-y-z:直角座标。

具体实施方式

55.图1是依据本实用新型一实施例的电连接器的示意图。在此同时提供直角座标x-y-z以利于后续构件的相关描述与参考。请参考图1,本实施例的电连接器100例如是type-c连接器,且适于沿对接轴向(即沿x轴向)与另一电连接器(未绘示)相接。

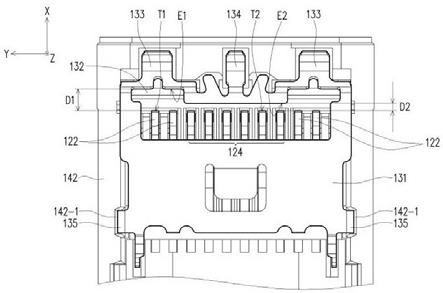

56.图2是图1的电连接器的局部爆炸图。请参考图1及图2,在本实施例中,电连接器100包括绝缘本体110、多个端子120、屏蔽片130及壳体140。这些端子120沿z轴配置于绝缘本体110,且屏蔽片130沿z轴局部迭置于绝缘本体110。壳体140包括内壳142及外壳144。绝缘本体110、多个端子120及屏蔽片130沿z轴配置于内壳142,且外壳144的容置空间144-1容纳绝缘本体110、多个端子120、屏蔽片130及内壳142。

57.详细而言,在本实施例中,绝缘本体110包括第一部件111及第二部件112。在电连接器100的制造过程中,第一部件111与这些端子120结合,且第二部件112夹置于这些端子120与屏蔽片130之间。在本实施例中,第一部件111与这些端子120例如是藉由埋入射出成型(insert molding)技术完成所述结合,但不以此为限。在其他实施例中,第一部件111及第二部件112可以是一体成型的结构。

58.图3是图1的电连接器的局部构件的局部放大俯视图。图4是图1的电连接器的屏蔽片的俯视图。需说明的是,为了清楚说明电连接器100的结构关系,图3仅绘示多个端子120、屏蔽片130及壳体140的内壳142。请参考图3,在本实施例中,这些端子120包括多个高速讯号传输端子122,也就是superspeed差分讯号#1(tx1+、tx1-、rx1+与rx1-)和superspeed差分讯号#2(tx2+、tx2-、rx2+与rx2-)。这些高速讯号传输端子122具有对接端t1,且其余端子124(非高速讯号传输端子)具有对接端t2。这些高速讯号传输端子122的对接端t1及其余端子124的对接端t2适于沿对接轴向(即沿x轴向)与另一电连接器(未绘示)相接。

59.此处需说明的是,这些高速讯号传输端子122及其余端子124沿所述排列轴向(即沿y轴向)排列,且这些高速讯号传输端子122的对接端t1及其余端子124的对接端t2在排列轴向(即y轴向)上齐平。并且,图3中被其余构件遮蔽的接地端子也属其余端子124。

60.请参考图4,在本实施例中,屏蔽片130包括片状本体131、镂空部132、两个第一片状弯折133与一个第二片状弯折134。两个第一片状弯折133与一个第二片状弯折134沿所述

排列轴向(即沿y轴向)排列,且其中一个第一片状弯折133、片状本体131、另一个第一片状弯折133与第二片状弯折134依序环接而形成镂空部132。此处,片状本体131、两个第一片状弯折133及一个第二片状弯折134例如是一体成型的结构,但不以此为限。

61.详细而言,请参考图3,在本实施例中,镂空部132沿z轴涵盖这些端子120的这些对接端t1、t2。这些第一片状弯折133沿对接轴向(即沿x轴向)对应这些高速讯号传输端子122,且第二片状弯折134沿对接轴向(即沿x轴向)对应其余这些端子120。每一个高速讯号传输端子122的对接端t1相对于第一片状弯折133与镂空部132的接缘处e1存在距离一d1,其余端子124的每一个对接端t2相对于第二片状弯折134与镂空部132的接缘处e2存在距离二d2,且距离一d1大于距离二d2。

62.换言之,在本实施例中,片状本体131位于x-y平面,而正投影于x-y平面的镂空部132涵盖正投影于x-y平面的这些端子120的这些对接端t1、t2。如此,正投影于x-y平面的每一个高速讯号传输端子122的对接端t1与正投影于x-y平面的第一片状弯折133与镂空部132的接缘处e1之间的距离d1,大于正投影于x-y平面的其余端子124的每一个对接端t2与正投影于x-y平面的第二片状弯折134与镂空部132的接缘处e2之间的距离二d2。

63.更详细而言,请同时参考图3及图4,在本实施例中,镂空部132区分为区域一132-1与区域二132-2。区域一132-1沿对接轴向(即沿x轴向)邻接于第一片状弯折133与片状本体131之间,且区域二132-2沿对接轴向(即沿x轴向)邻接在第二片状弯折134与片状本体131之间。区域一132-1及区域二132-2分别沿z轴涵盖这些高速讯号传输端子122的这些对接端t1及其余端子124的对接端t2,且区域一132-1沿对接轴向(即沿x轴向)的尺寸大于区域二132-2沿对接轴向(即沿x轴向)的尺寸。

64.也就是说,如图4所示,在对接轴向(即x轴向)上,片状本体131与镂空部132的接缘e3相对于第一片状弯折133与镂空部132的接缘e1存在距离三d3,片状本体131与镂空部132的接缘e3相对于第二片状弯折134与镂空部132的接缘e2存在距离四d4,且距离三d3大于距离四d4。

65.因此,在本实施例中,电连接器100可藉由屏蔽片130的结构设计,调整屏蔽片130与高速讯号传输端子122之间的距离,避免高速讯号传输端子122与屏蔽片130太靠近而影响电连接器100的高频特性。据此,相较于习知电连接器中屏蔽片与高速讯号传输端子的结构关系,本实施例的电连接器100的屏蔽片130较远离高速讯号传输端子122而具有良好的高频特性。

66.此外,请参考图2及图3,在本实施例中,屏蔽片130还具有沿z轴垂直连接于片状本体131的两个定位部135,且壳体140的内壳142还具有分别与两个定位部135相对应的两个定位槽142-1。每一个定位部135嵌合于相对应的定位槽142-1,以限制屏蔽片130在对接轴向(即x轴向)及排列轴向(即沿y轴向)上的移动。

67.以下进一步说明屏蔽片130。

68.请参考图4,在本实施例中,每一个第一片状弯折133具有第一弹片部133-1与第一连接部133-2,且第一弹片部133-1相对于镂空部132沿对接轴向(即x轴向)连接第一连接部133-2。第二片状弯折134具有第二弹片部134-1与第二连接部134-2,且第二弹片部134-1相对于镂空部132沿对接轴向(即x轴向)连接第二连接部134-2。第二片状弯折134的第二连接部134-2连接在两个第一片状弯折133的两个第一连接部133-2之间,且其中一第一片状弯

折133的第一连接部133-2、片状本体131、另一个第一片状弯折133的第一连接部133-2与第二片状弯折134的第二连接部134-2依序环接而形成镂空部132。

69.详细而言,在本实施例中,片状本体131具有朝向镂空部132且分别邻接于两个第一连接部133-2的两个凹陷131-1,而每一个第一片状弯折133的第一连接部133-2具有朝向镂空部132的缺口133-3。第二片状弯折134的第二弹片部134-1在靠近第二连接部134-2处具有颈缩轮廓134-3,且第二片状弯折134还具有分别从第二连接部134-2背对于镂空部132延伸并逐渐远离第二弹片部134-1的两个突出部134-4。

70.如上所述,片状本体131及两个第一片状弯折133被设计为具有凹陷131-1及缺口133-3,使两个第一片状弯折133的结构弱化,而让两个第一片状弯折133具有较佳的弹性。并且,第二片状弯折134的第二弹片部134-1及第二连接部134-2分别被设计为具有颈缩轮廓134-3及两个突出部134-4,使第二片状弯折134的第二弹片部134-1的结构弱化,并使第二连接部134-2的应力能够分散于两个突出部134-4,让两个第一片状弯折133具有较佳的弹性且不易变形。藉此,可避免两个第一片状弯折133与一个第二片状弯折134在电连接器100与另一电连接器(未绘示)相接时,受到挤压变形而发生溃缩的情形。从而,可提升电连接器100的可靠度,并增加电连接器100的使用寿命。

71.综上所述,在本实用新型的电连接器中,可藉由屏蔽片的结构设计,调整屏蔽片与高速讯号传输端子之间的距离,使高速讯号传输端子相对于其余端子较远离屏蔽片,避免高速讯号传输端子与屏蔽片太靠近而影响电连接器的高频特性。据此,相较于习知电连接器中屏蔽片与高速讯号传输端子的结构关系,本实用新型的电连接器的屏蔽片较远离高速讯号传输端子而具有良好的高频特性。此外,屏蔽片也因此提高片状弯折相对于片状本体的连接结构尺寸,相当于提高片状弯折的力臂,以在电连接器与另一电连接器对接时,因所述力臂的提高而避免片状弯折产生溃缩的情形。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1