电连接器的制作方法

1.本实用新型是有关于一种电连接器。

背景技术:

2.现有的电连接器产品的防水效果,多采用外部密封,也就是将防水胶圈配置在电连接器及其所应用产品的机体之间,以避免水从外部环境经由电连接器与机体之间的接缝而进入机体之内。

3.诚如上述,现有技术并未对电连接器的内部结构提供任何防水手段。举例来说,一般在将电连接器与机体内部电路板结合时,多需以高温焊接此二者,而此时电连接器的绝缘体与端子之间容易因比热不同而产生不同型态的变形,进而产生间隙。如此一来,一旦疏于防范电连接器内部结构的防水机制时,将容易导致外部环境的水进入电连接器,而失去防水效果。

技术实现要素:

4.本实用新型提供一种电连接器,其从电连接器的内部结构提供对应的防水机制,且特别是针对绝缘体与端子之间提供防水机制。

5.本实用新型的电连接器,包括多个端子、第一绝缘体、第二绝缘体、壳体以及防水件,第一绝缘体与第二绝缘体分别结合端子,壳体套接于第一绝缘体与第二绝缘体,壳体具有沿插接轴向而彼此相对的前缘与后缘,前缘用以与另一电连接器对接,后缘与第二绝缘体形成至少一开口,第一绝缘体与第二绝缘体彼此分离,第一绝缘体、第二绝缘体与壳体形成空间,至少一开口连通空间与外部环境,防水件填置于空间。

6.优选地,上述防水件是防水胶,经由上述至少一开口注入且填充于空间。

7.优选地,上述后缘与第二绝缘体的至少其中之一在彼此相邻处具有至少一凹口,以形成上述的至少一开口。

8.优选地,上述第二绝缘体具有斜面,由上述至少一开口朝向空间倾斜。

9.优选地,上述第一绝缘体设置于壳体内且位于前缘与后缘之间。

10.优选地,上述第一绝缘体具有第一基部与舌部,第一基部抵接于壳体内的挡墙,舌部穿过且突出于壳体,第一基部位于舌部与第二绝缘体之间。

11.优选地,上述多个端子各具有接触端,用以与上述另一电连接器对接。接触端从上述舌部暴露出第一绝缘体。

12.优选地,上述第二绝缘体具有第二基部与承靠部,上述第一基部与第二基部沿上述对接轴向保持间距,第二基部位于第一基部与承靠部之间。

13.优选地,上述多个端子各具有焊接端,用以焊接于电路板上,焊接端从上述承靠部暴露出第二绝缘体。

14.优选地,上述第二基部与壳体的后缘彼此相邻且存在所述至少一开口。

15.优选地,上述第二基部座落于平面,且上述对接轴向是平面的法线,上述防水件在

平面上的正投影面积小于第二基部,以使防水件在对接轴向上被第二基部遮蔽。

16.优选地,上述至少一开口包括多个开口,环绕上述对接轴向设置。

17.基于上述,电连接器通过彼此分离的第一绝缘体与第二绝缘体分别结合于端子,以在壳体套接于第一绝缘体与第二绝缘体时,让壳体、第一绝缘体与第二绝缘体形成空间,且让第二绝缘体与壳体的后缘形成开口,更让所述开口用以连通所述空间与外部环境。如此一来,将防水件填置于空间时,即相当于让防水件在壳体、彼此分离的第一绝缘体与第二绝缘体之间形成防水结构。此举除了对壳体与第一绝缘体、第二绝缘体之间的防水机制外,即使端子与绝缘体之间如上述原因产生缝隙,也能据以有效地阻隔,也就是从电连接器的内部结构提供完善的防水机制。

附图说明

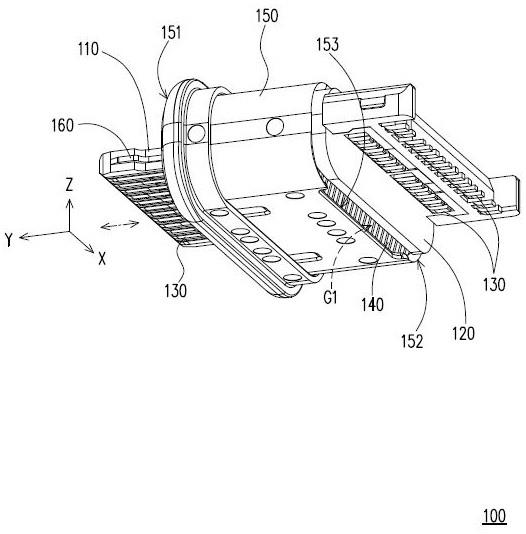

18.图1是依据本实用新型一实施例的电连接器的示意图。

19.图2是图1的电连接器的爆炸图。

20.图3以另一视角绘示图2的部分构件。

21.图4绘示图1的电连接器的侧视图。

22.图5是本实用新型另一实施例的电连接器的示意图。

23.图6是本实用新型另一实施例的电连接器的侧视图。

24.符号说明

25.100、200、300:电连接器

26.110:第一绝缘体

27.111:第一基部

28.112:舌部

29.120、220、320:第二绝缘体

30.121、221、321:第二基部

31.121a、121b:斜面

32.122:承靠部

33.130:端子

34.131:接触端

35.132:焊接端

36.140:防水件

37.150:壳体

38.151:前缘

39.152:后缘

40.153、221a:凹口

41.154:挡墙

42.160:屏蔽件

43.161:扣持端

44.162:接地端

45.g1、g3、g4:开口

46.g2:间距

47.pcb:电路板

48.sp:空间

49.x-y-z:直角座标。

具体实施方式

50.图1是依据本实用新型一实施例的电连接器的示意图。图2是图1的电连接器的爆炸图。图3以另一视角绘示图2的部分构件。在此同时提供直角座标x-y-z以利于构件描述。请同时参考图1至图3,在本实施例中,电连接器100用以沿对接轴向(图1所示双箭号)而与另一电连接器(未绘示)对接,如图1所示,本实施例的电连接器100是沿y轴而与所述另一电连接器对接,y轴轴向即是电连接器100的对接轴向。

51.电连接器100包括多个端子130、第一绝缘体110、第二绝缘体120、壳体150以及防水件140。第一绝缘体110与第二绝缘体120分别结合端子130。壳体150套接于第一绝缘体110与第二绝缘体120。壳体150具有沿插接轴向而彼此相对的前缘151与后缘152,前缘151用以与另一电连接器对接,后缘152与第二绝缘体120形成至少一开口g1。第一绝缘体110与第二绝缘体120彼此分离。

52.图4绘示图1的电连接器的侧视图,在此省略图1所示的防水件140,以利于辨识壳体150、第一绝缘体110与第二绝缘体120所形成的内部结构特征。请同时参考图2至图4,在本实施例中,当壳体150套接于第一绝缘体110、第二绝缘体120后,第一绝缘体110、第二绝缘体120与壳体150形成空间sp,开口g1连通空间sp与外部环境。图1所示的防水件140填置于空间sp。

53.进一步地说,第一绝缘体110设置于壳体150内且位于前缘151与后缘152之间。后缘152与第二绝缘体120的至少其中之一在彼此相邻处具有至少一凹口153,用以形成上述的至少一开口g1。在此是以壳体150的后缘152所形成的凹口153为例。再者,第一绝缘体110具有第一基部111与舌部112,舌部112从第一基部111延伸出,各端子130具有彼此相对的接触端131与焊接端132,其中接触端131从舌部112的上、下表面暴露出第一绝缘体110而沿z轴呈双排设置,以利于与所述另一电连接器对接。

54.此外,第一基部111抵接于壳体150内的挡墙154,舌部112穿过且突出于壳体150,第一基部111位于舌部112与第二绝缘体120之间。

55.相对地,第二绝缘体120具有第二基部121与承靠部122,第一基部111与第二基部121沿对接轴向保持间距g2,第二基部121位于第一基部111与承靠部122之间。第二基部121与壳体150的后缘152彼此相邻且存在所述至少一开口g1。如图2与图3所示,各端子130的焊接端132从承靠部122暴露出第二绝缘体120,且沿y轴呈双排设置,这些焊接端132实质上共平面(相当于位在x-y平面上),以利于焊接至电路板pcb上的接垫(未绘示)。

56.另外,电连接器100还包括屏蔽片160,其与端子130一同通过嵌入射出成型(insert molding)技术而与第一绝缘体110、第二绝缘体120结合在一起,其中屏蔽片160位于双排设置的端子130之间,以避免端子130的高速讯号产生彼此干扰。再者,屏蔽片160具有彼此相对的扣持端161与接地端162,其中扣持端161从舌部112暴露出第一绝缘体110,接地端162与其中一排焊接端132共排且共平面,以利于焊接至电路板pcb而提供接地效果。

57.值得提及的是,屏蔽片160与端子130的局部会从第一绝缘体110与第二绝缘体120之间暴露出来且位于空间sp中,但由于防水件140能填充于所述空间sp,因此能有效地产生构件间的防水效果。

58.在此需说明的是,端子130与屏蔽片160的设置一如现有电连接器所揭露之技术,因此本实施例于上述以及未提及的部分皆可从现有技术中得知,不再另行赘述。

59.正如图4所示,组装后的壳体150、第一绝缘体110与第二绝缘体120形成空间sp,且本实施例的空间sp是通过开口g1而与外部环境连通,进而在上述组装后,操作者能进一步地将防水胶通过开口g1而注入空间sp,待防水胶固化之后及形成前述的防水件140。如图1所示,由于开口g1呈长条状,因此提供足够的空间及位置让操作者进行灌胶的同时,也利于将空间sp的气体排出。再者,如图4所示,本实施例第二绝缘体120的第二基部121还具有斜面121a,其从开口g1处朝向空间sp倾斜,而有利于对灌入的防水胶提供导引效果。

60.如图4所示,充填于空间sp的防水胶(固化后成为防水件140),其搭配沿对接轴向呈彼此分离的第一绝缘体110与第二绝缘体120,因此能有效提供壳体150与第一绝缘体110、第二绝缘体120之间,以及端子130与第一绝缘体110、第二绝缘体120之间的防水机制,以达到从电连接器100的内部结构提供所需防水效果。

61.另一方面,第二基部121实质上座落于x-z平面,且对接轴向(y轴轴向)是x-z平面的法线,上述防水件140在x-z平面上的正投影面积小于第二基部121,以使防水件140在对接轴向上是被第二基部121遮蔽的状态。如图4所示,当使用者从电路板pcb处沿y轴望向电连接器100时,仅会看到第二基部121而不会看到防水件140外露的情形。

62.图5是本实用新型另一实施例的电连接器的示意图。请参考图5并对照图1,与前述实施例不同的是,在本实施例的电连接器200中,除了与前述实施例相同的开口g1之外,本实施例的第二绝缘体220的第二基部221还具有另一凹口221a,以与壳体150的后缘152形成另一个开口g3。据此,当操作者如前述进行灌胶作业时,开口g1可作为灌胶之用,而开口g3可作为排气之用。图5与前述实施例相同的构件符号或与前述实施例相同的构件特征已于前述实施例叙明,在此不再赘述。

63.由图5所示实施例以及图1至图4所示实施例可得知,本案并未限制开口的数量与位置,也就是在壳体150的后缘152与第二绝缘体120(或220)的第二基部121(或221)的相邻处,且沿环绕对接轴向设置的位置上,皆可设置一个或多个开口g1(或g3)。

64.图6是本实用新型另一实施例的电连接器的侧视图。请参考图6并对照图4,诚如前述,本案并未限制开口的数量与位置,因此本实施例的电连接器300中,除了与前述实施例相同的开口g1外,本实施例的第二绝缘体320的第二基部321还具有另一斜面121b,从另一开口g4朝空间sp倾斜,所述斜面121b及开口g4与斜面121a及开口g1是沿z轴而彼此相对。相关结构特征产生与前述实施例相同的效果,在此不再赘述。

65.综上所述,在本实用新型的上述实施例中,电连接器通过彼此分离的第一绝缘体与第二绝缘体分别结合于端子,以在壳体套接于第一绝缘体与第二绝缘体时,让壳体、第一绝缘体与第二绝缘体形成空间,且让第二绝缘体与壳体的后缘形成开口,更让所述开口用以连通所述空间与外部环境。

66.其中,在不同的实施例中可依据灌胶作业及排气需求,而在第二绝缘体与壳体的后缘形成所需的开口。

67.如此一来,将防水件填置于空间时,即相当于让防水件在壳体、彼此分离的第一绝缘体与第二绝缘体之间形成防水结构。此举除了对壳体与第一绝缘体、第二绝缘体之间的防水机制外,即使端子与绝缘体之间如上述原因产生缝隙,也能据以有效地阻隔,也就是从电连接器的内部结构提供完善的防水机制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1