一种电池的制作方法

1.本实用新型属于电池技术领域,具体涉及电池结构。

背景技术:

2.随着科技的发展和进步,市场对可穿戴设备,譬如蓝牙耳机、运动手表、智能手环等电子产品的需求日益旺盛,这些智能穿戴设备往往需要体型较小的可充电纽扣电池(亦称扣式电池)供电。

3.扣式电池一般包括封装体、设置于所述封装体内的电芯和电解液、及通过绝缘件设置于封装体上的盖件,封装体和盖件分别作为电池的第一极和第二极(本文中所述的第一极为正极和负极中的一个,所述的第二极为正极和负极中的另一个),分别与电芯的第一极、第二极电连接。然而,封装体和盖件两者间虽然通过绝缘件进行了绝缘隔离,但绝缘件是夹设于两者相对的装配面上,封装体和盖件各自暴露的部分依然距离很近,当彼此间存在导电粉尘、导电物质或电池叠放时,极易发生短路。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在提供一种新型电池结构,能够有效避免因电池正负极设置距离近而导致的异常电连接。本实用新型由以下技术方案实现:

5.一种电池,包括作为电池第一极的封装体、作为电池第二极的盖件、及设置于所述封装体内的电芯;所述盖件通过绝缘件设置于所述封装体上,盖件具有直接面向封装体内部的承载部,所述电芯的第一极、第二极分别与所述封装体、所述承载部电连接;所述封装体和盖件的外表面设置有绝缘膜层,所述绝缘膜层覆盖所述盖件的边缘及封装体上与所述边缘邻近的区域,所述绝缘膜层在所述封装体上留出第一极膜层留白区,所述绝缘膜层在所述盖件上留出第二极膜层留白区。

6.优选地,所述绝缘膜层为绝缘纳米材料层。

7.优选地,所述绝缘纳米材料层的厚度为20—30μm。

8.优选地,所述电芯的第一极与所述封装体电连接的区域在所述电池的厚度方向上的投影位于所述第一极膜层留白区内。

9.优选地,所述电芯的第二极与所述盖件电连接的区域在所述电池的厚度方向上的投影位于所述第二极膜层留白区内。

10.优选地,所述第一极膜层留白区和所述第二极膜层留白区在电池的厚度方向上的投影对齐。

11.优选地,所述第一极膜层留白区和所述第二极膜层留白区均为圆形。

12.优选地,所述封装体包括壳体和壳盖,壳盖的边缘与壳体的开口端边缘连接;所述壳盖上表面设置绝缘胶层,绝缘胶层上表面设置所述盖件;所述壳盖和绝缘胶层都预留有供所述承载部直接面向封装体内部的通孔。

13.优选地,所述承载部为所述盖件中部设置的下凸部,下凸部非接触地配合于所述

通孔内;所述电芯的第一极通过第一极的极耳连接所述下凸部,所述电芯的第二极通过第二极的极耳连接所述壳体或壳盖。

14.优选地,所述下凸部上设置有注液口及封堵所述注液口的封口片。

15.本实用新型的有益效果包括:通过在封装体和盖件外表面设置绝缘膜层,尤其是绝缘膜层封装体和盖件彼此邻近的区域设置,使得即便有导电粉尘、导电物质落在电池表面,或电池叠放时,电池的两极也不会因此而短路。同时,留出用于导电的第一极膜层留白区和第二极膜层留白区,绝缘膜层覆盖所述封装体和盖件的其他大部分面积,这样可以对电池外表面起到防腐蚀作用,有效提升电池的耐用性。

附图说明

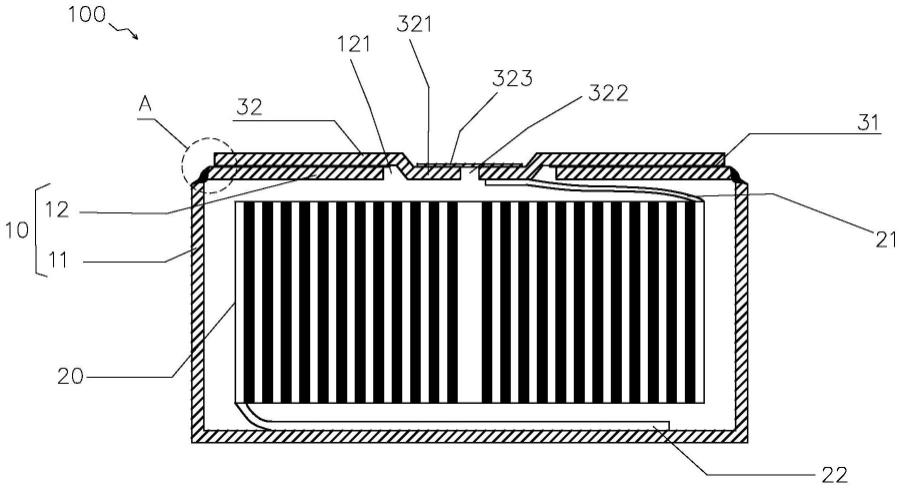

16.图1为本实用新型实施例提供的电池的主体结构图。

17.图2为本实用新型实施例提供的电池的封装体及盖体上设置了绝缘膜层的示意图。

18.图3为本实用新型实施例提供的电池通过浸涂的方式形成绝缘膜层的示意图。

具体实施方式

19.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明,为了便于说明,本技术中根据附图对方位进行定义,这些方位的定义仅仅为了便于清楚地描述相对的位置关系,并不用于对装置在生产、使用、销售等过程中实际方位的限制。下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:

20.结合图1所示,本实施例提供的电池100包括封装体10、及设置于封装体10内的电芯20和电解液(图1中未示出电解液)。封装体10包括壳体11和壳盖12,壳盖12的边缘与壳体11上端开口端的边缘焊接连接,且两者作为电池的负极。

21.上述电池100还包括绝缘胶层31及盖件32,绝缘胶层31设置于壳盖12上表面,盖件32为金属材料制成,设置于绝缘胶层31上表面,盖件32作为电池的正极,即通过绝缘胶层31将作为正极的盖件32与作为负极的壳盖12绝缘隔离。壳盖12中部具有通孔121,绝缘胶层31上也相应开设通孔,盖件32中部具有下凸部321(即承载部),下凸部321非接触地配合于通孔121内,使得下凸部321直接面向封装体10内部;电芯20的正极片通过正极耳21连接下凸部321,电芯20的负极片通过负极耳22连接壳体11或壳盖12。此外,下凸部321上设置有注液口322及封堵注液口322的封口片323。

22.上述结构中,通过绝缘胶层31将电池的正极与负极装配并实现绝缘隔离,从结构上来讲,可以进一步减小壳盖相关部分乃至整个电池的厚度,但作为正极的盖件32与作为负极的壳盖12邻近的区域(所述邻近的区域是指盖件32边缘部分以及封装体10靠近该边缘的部分,参见图1中虚线圈定的a部分)依然距离很小,当彼此间存在导电粉尘、导电物质或电池叠放时,盖件32与壳盖12极易发生短路。

23.为解决该问题,本实施例提供的电池在封装体10和盖件32的外表面设置有绝缘膜层,绝缘膜层至少要覆盖盖件32的边缘及封装体32上与盖件边缘邻近的区域;同时,绝缘膜层还需要在封装体10上留出第一极膜层留白区,在盖件32上留出第二极膜层留白区。所述留白区是指未覆盖绝缘膜层的区域,第一极膜层留白区和第二极膜层留白区作为电池的外

接部,用于电池充电或放电时与外部设备电连接。较佳地,参见图2所示,绝缘膜层51在封装体10上留出第一极膜层留白区901、在盖件32上留出第二极膜层留白区902后覆盖封装体和盖件(即电池外表面)的其他部分。

24.在一个具体实例中,所述电芯的第二极与所述盖件电连接的区域在所述电池的厚度方向上的投影位于所述第二极膜层留白区内,第二极膜层留白区902覆盖下凸部321的上表面,即第二极膜层留白区位于所述盖件顶面中央;在另一个具体实例中,所述电芯的第一极与所述封装体电连接的区域在所述电池的厚度方向上的投影位于所述第一极膜层留白区内,第一极膜层留白区901正对第二极膜层留白区902、位于壳体11的底面,也就是说,第一极膜层留白区和所述第二极膜层留白区在电池的厚度方向上的投影对齐。

25.本实施例中,绝缘膜层为绝缘纳米材料层,厚度为20—30μm。绝缘膜层可以通过喷涂或浸涂的方式形成于电池外表面,下面以浸涂的方式为例,说明绝缘膜层的制备过程:

26.结合图3所示,通过夹具80夹持电池100,浸泡于盛放有纳米绝缘浸涂液82的容器83中,浸泡0.5—2分钟时间,随后取出空置晾干1—2分钟,环境温度维持25

±

2℃。纳米绝缘浸涂液主要由聚氟材料通过空气沉淀的方式制成纳米级别颗粒,然后溶解于氢氟醚醇中制成。浸涂厚度可通过浸泡时间进行控制,浸涂厚度与浸泡时间成正比,浸涂的膜层厚度一般控制为20—30μm。

27.其中,夹具80包括左右夹臂,左右夹臂的端部设置吸盘81。夹持电池100时,吸盘81中心线与侧立的电池100的中心线一致,且吸盘81电池100表面密封接触,纳米液无法渗入接触面,浸涂后便得到图2所示的膜层结构,即绝缘膜层51在封装体10上留出第一极膜层留白区901、在盖件32上留出第二极膜层留白区902后覆盖封装体和盖件(即电池外表面)的其他部分,且形成的第一极膜层留白区901和第二极膜层留白区902均为圆形。

28.本实施例中,通过在封装体和盖件外表面设置绝缘膜层,尤其是在封装体和盖件彼此邻近的区域设置有绝缘膜层,使得即便有导电粉尘、导电物质落在电池表面,或电池叠放时,电池的两极也不会因此而短路。进一步地,仅留出用于导电的第一极膜层留白区和第二极膜层留白区,绝缘膜层覆盖所述封装体和盖件的其他大部分面积,这样可以对电池外表面起到防腐蚀作用,有效提升电池的耐用性。此外,浸涂的膜层紧密贴合电池表面,膜表面光滑无褶皱、起泡等外观异常。

29.以上实施例仅为充分公开而非限制本实用新型,凡基于本实用新型的创作主旨、无需经过创造性劳动即可得到的等效技术特征的替换,应当视为本实用新型揭露的范围。例如,上述实施例描述的电池的极性可以互换;此外,上述实施例描述的电池结构可以应用于扣式电池,也可以应用于其他类似结构的电池上。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1