正极活性材料前体及其制备方法与流程

相关申请的交叉引用本申请要求于2020年7月24日提交的韩国专利申请10-2020-0092347号的优先权和权益,通过引用将其公开内容以其完整的形式并入本文中。

背景技术:

1、随着移动装置和电动车辆的技术发展和需求的增加,对作为能量来源的二次电池的需求急剧增加。在二次电池中,具有高的能量密度和电压、长循环寿命和低自放电率的锂二次电池已经商业化并被广泛使用。

2、锂过渡金属复合氧化物作为锂二次电池用正极活性材料使用,并且其中,主要使用具有高工作电压和优异容量特性的锂钴复合金属氧化物,例如licoo2。然而,licoo2由于因锂脱嵌引起的晶体结构不稳定而具有非常差的热性能。此外,因为licoo2昂贵,所以它在大量用作诸如电动车辆的领域的电源方面存在限制。

3、由此,作为替代licoo2的材料,已经开发了锂锰类氧化物(limno2、limn2o4等)、锂铁磷酸盐化合物(lifepo4等)或锂镍类氧化物(linio2等)。其中,已经更积极地对锂镍类氧化物进行了研究和开发,其中由于约200mah/g的高可逆容量而可以容易获得大容量电池。然而,linio2比licoo2具有更低的热稳定性,并且当在充电状态下由于外部压力而发生内部短路时,正极活性材料自身分解,导致电池破裂和着火。因此,作为改善linio2的低热稳定性并同时保持其优异可逆容量的方法,已经开发了其中一部分镍被钴、锰和/或铝置换的锂复合过渡金属氧化物。

4、另一方面,随着近年来对具有高能量密度的二次电池的需求增加,已经开发了具有高镍含量的富镍锂复合过渡金属氧化物以增加正极活性材料的容量。在富镍锂复合过渡金属氧化物的情况下,尽管具有容量大的优点,但因为由于镍含量高而使得在相同电压范围下镍的氧化量增加并由此锂离子的移动增加,结果是,正极活性材料的结构稳定性劣化,导致长期寿命和热稳定性劣化。

5、因此,需要开发一种具有高容量特性和优异物理性能如寿命特性和热稳定性的正极活性材料。

技术实现思路

1、技术问题

2、为了解决上述问题而完成了本发明,并且本发明提供一种具有能够实现优异容量特性的新型结构的正极活性材料前体及其制备方法。

3、技术方案

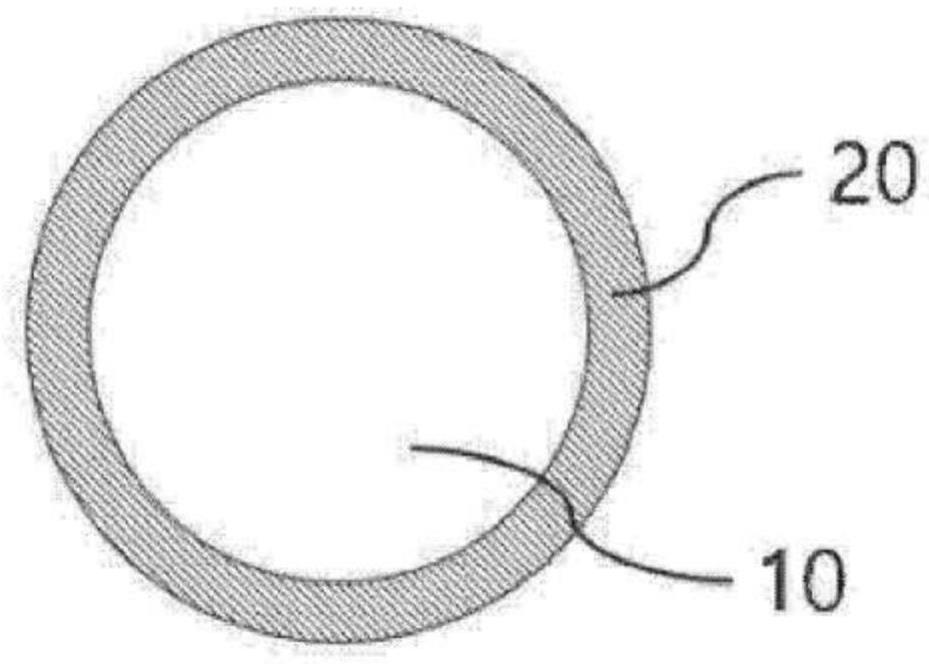

4、本发明提供一种正极活性材料前体,所述正极活性材料前体包含:

5、第一区域,所述第一区域形成在所述正极活性材料前体的粒子的中心并且具有由如下化学式1或2表示的组成;和

6、第二区域,所述第二区域形成在所述第一区域上并具有由如下化学式3或4表示的组成。

7、[化学式1]

8、[niacobm1c](oh)2

9、[化学式2]

10、[niacobm1c]o·oh

11、在化学式1和2中,

12、m1为选自如下中的至少一种:b、mg、ca、al、ti、v、cr、fe、zn、ga、y、zr、nb、mo、ta和w,以及

13、0<a<1,0<b<1,0≤c<0.5,a+b+c=1,

14、[化学式3]

15、[mndm2e](oh)2

16、[化学式4]

17、[mndm2e]o·oh

18、在化学式3和4中,

19、m2为选自如下中的至少一种:b、mg、ca、al、ti、v、cr、fe、zn、ga、y、zr、nb、mo、ta和w,以及

20、0.5<d≤1,0≤e<0.5,d+e=1。

21、此外,本发明提供一种制备根据本发明的正极活性材料前体的方法,所述方法包括:

22、第一步骤:通过将含有镍和钴的第一金属溶液、铵阳离子络合物形成剂和碱性化合物进行混合以通过沉淀反应来形成镍钴类复合金属氢氧化物或羟基氧化物粒子;以及

23、第二步骤:通过将包含所述镍钴类复合金属氢氧化物或羟基氧化物粒子的溶液与含有锰的第二金属溶液、铵阳离子络合物形成剂和碱性化合物进行混合以通过沉淀反应在所述镍钴类复合金属氢氧化物或羟基氧化物粒子上形成锰类金属氢氧化物或羟基氧化物。

24、此外,本发明提供一种正极活性材料,其为根据本发明的正极活性材料前体和锂原料的煅烧产物。

25、有益效果

26、本发明的正极活性材料前体包含:第一区域,其中镍、钴和锰不均匀地分布在正极活性材料前体中,并且所述第一区域包含镍钴类复合金属氢氧化物或羟基氧化物;和形成在第一区域上并且包含锰类金属氢氧化物或羟基氧化物的第二区域,由此具有高容量特性。

27、根据本发明的制备方法,首先将沉淀反应条件相近的镍和钴混合并沉淀,并且从其分离出沉淀反应条件差异最大的锰以进行沉淀反应,从而改善反应效率。

28、此外,根据本发明的制备方法,可以容易地调节形成在正极活性材料前体的粒子中心的第一区域和形成在第一区域上的第二区域的过渡金属组成,由此能够制备为了获得期望的物理性质而优化的正极活性材料前体。

技术特征:

1.一种正极活性材料前体,所述正极活性材料前体包含:

2.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中,

3.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中,

4.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中相对于全部过渡金属,所述正极活性材料前体包含60mol%至98mol%的ni、1mol%至20mol%的co和1mol%至20mol%的mn。

5.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体的平均粒径(d50)为3μm至20μm。

6.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述第二区域的厚度为30nm至500nm。

7.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体的bet比表面积为2m2/g至20m2/g。

8.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体的振实密度为1.0g/cc至3.0g/cc。

9.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体满足如下公式1:

10.根据权利要求1所述的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体在(100)面的结晶尺寸为35nm以上且100nm以下。

11.一种制备权利要求1所述的正极活性材料前体的方法,所述方法包括:

12.根据权利要求11所述的方法,其中在所述第一步骤中,

13.根据权利要求11所述的方法,其中所述第二步骤在ph 10.5至ph 11.5的范围内进行。

14.根据权利要求11所述的方法,其中所述第一金属溶液还包含m1金属,

15.根据权利要求11所述的方法,其中所述第二金属溶液还包含m2金属,

16.一种正极活性材料,所述正极活性材料为权利要求1至10中任一项所述的正极活性材料前体与锂原料的煅烧产物。

技术总结

本发明涉及一种正极活性材料前体及其制备方法,所述正极活性材料前体包含:第一区域,所述第一区域形成在所述正极活性材料前体的粒子的中心并具有由化学式1或2表示的组成;和第二区域,所述第二区域形成在所述第一区域上并且具有由化学式3或4表示的组成。

技术研发人员:金娜丽,朴英洙,李优榄,崔相洵,朴贤芽,金铉旭,金佑玹,崔桓营

受保护的技术使用者:株式会社LG化学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!