中压晶体管及其制作方法与流程

本发明涉及一种具有两个浅掺杂区围绕源极/漏极掺杂区的中压晶体管及其制作方法。

背景技术:

1、半导体装置用于多种电子应用如个人电脑、手机、数字相机、与其他电子设备中。半导体装置的制作方法通常为依序沉积绝缘或介电层、导电层、与半导体层的材料于半导体基板上,并采用光刻图案化多种材料层,以形成电路元件于半导体基板上。

2、随着半导体元件的集成度提升可将更多元件整合至给定面积。然而随着最小结构尺寸缩小,每一制作工艺中也产生需解决的额外问题。例如在进行移除介电层时,会使得栅极介电层被蚀刻造成后续完成的晶体管产生漏电流。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明提供一种新的晶体管结构和制作工艺,以有效避免漏电流的问题。

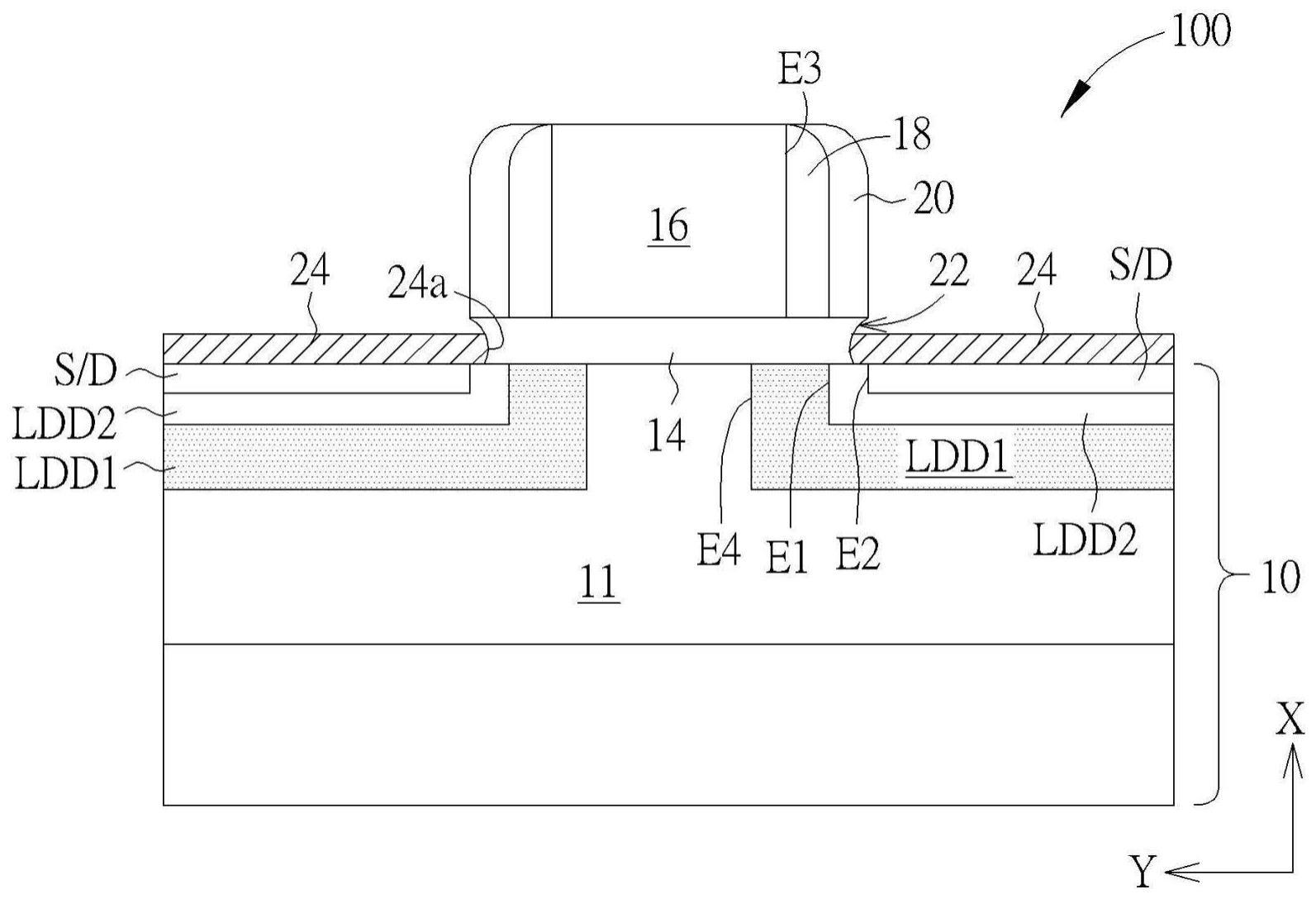

2、根据本发明的一优选实施例,一种中压晶体管包含一基底,一栅极设置在基底上,一栅极介电层设置在基底和栅极之间,一第一浅掺杂区埋入于基底并且延伸至栅极的下方,一第二浅掺杂区埋入于第一浅掺杂区内,第一浅掺杂区围绕第二浅掺杂区,其中第二浅掺杂区具有一第一边缘,一源极/漏极掺杂区埋入于第二浅掺杂区内,第二浅掺杂区围绕源极/漏极掺杂区,其中源极/漏极掺杂区具有一第二边缘,一金属硅化物层覆盖并接触源极/漏极掺杂区,其中金属硅化物层具有一末端,末端位于第一边缘和第二边缘之间。

3、根据本发明的另一优选实施例,一种中压晶体管的制作方法包含提供一基底,基底上定义有一栅极预定区,接着形成一掩模层仅覆盖部分的栅极预定区,然后进行一第一离子注入制作工艺,在掩模层的两侧的基底中注入掺质以形成两个第一浅掺杂区,之后移除掩模层后,形成一栅极,其中栅极完全重叠栅极预定区,接续形成两个第二浅掺杂区各自位于其中之一个第一浅掺杂区内,再形成两个源极/漏极掺杂区各自位于其中之一个第二浅掺杂区内,最后形成两个金属硅化物层各自覆盖并接触其中之一个源极/漏极掺杂区。

4、为让本发明的上述目的、特征及优点能更明显易懂,下文特举优选实施方式,并配合所附的附图,作详细说明如下。然而如下的优选实施方式与附图仅供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制者。

技术特征:

1.一种中压晶体管,包含:

2.如权利要求1所述的中压晶体管,还包含:

3.如权利要求1所述的中压晶体管,其中该金属硅化物的末端接触该栅极介电层。

4.如权利要求1所述的中压晶体管,其中第一方向定义为垂直于该基底的上表面,该第一边缘和该第二边缘都和该第一方向平行。

5.如权利要求1所述的中压晶体管,其中第一方向定义为垂直于该基底的上表面,第二方向定义于平行该基底的上表面,该栅极具有第三边缘和该第一方向平行,该第一浅掺杂区具有第四边缘和该第一方向平行,沿着该第二方向,该第三边缘和该第四边缘之间的距离小于该栅极的宽度的二分之一。

6.如权利要求1所述的中压晶体管,其中该栅极介电层的厚度介于100埃至250埃之间。

7.如权利要求1所述的中压晶体管,其中该中压晶体管的操作电压介于1.8至9伏特之间。

8.如权利要求1所述的中压晶体管,其中该第一浅掺杂区具有第一掺质浓度,该第二浅掺杂区具有第二掺质浓度,该源极/漏极掺杂区具有第三掺质浓度,该第三掺质浓度大于该第二掺质浓度,该第二掺质浓度大于该第一掺质浓度。

9.如权利要求8所述的中压晶体管,其中该第一掺质浓度介于1e17至5e18cm-3之间,该第二掺质浓度介于5e18至9e18cm-3之间,该第三掺质浓度介于5e18至9e20cm-3之间。

10.一种中压晶体管的制作方法,包含:

11.如权利要求10所述的中压晶体管的制作方法,还包含:

12.如权利要求10所述的中压晶体管的制作方法,其中各该第二浅掺杂区各自具有第一边缘,各该源极/漏极掺杂区各自具有第二边缘,各该金属硅化物层具有末端,该末端位于该第一边缘和该第二边缘之间。

13.如权利要求12所述的中压晶体管的制作方法,其中第一方向定义为垂直于该基底的上表面,该第一边缘和该第二边缘都和该第一方向平行。

14.如权利要求10所述的中压晶体管的制作方法,其中该栅极介电层的厚度介于100埃至250埃之间。

15.如权利要求10所述的中压晶体管的制作方法,其中该第一浅掺杂区具有第一掺质浓度,该第二浅掺杂区具有第二掺质浓度,该源极/漏极掺杂区具有第三掺质浓度,该第三掺质浓度大于该第二掺质浓度,该第二掺质浓度大于该第一掺质浓度。

16.如权利要求10所述的中压晶体管的制作方法,其中该第一掺质浓度介于1e17至5e18cm-3之间,该第二掺质浓度介于5e18至9e18cm-3之间,该第三掺质浓度介于5e18至9e20cm-3之间。

技术总结

本发明公开一种中压电晶体晶体管及其制作方法,其中该中压晶体管的制作方法包含提供一基底,基底上定义有一栅极预定区,接着形成一掩模层仅覆盖部分的栅极预定区,然后进行一第一离子注入制作工艺,在掩模层的两侧的基底中注入掺质以形成两个第一浅掺杂区,之后移除掩模层后,形成一栅极,其中栅极重叠全部的栅极预定区,接续形成两个第二浅掺杂区各自位于其中之一个第一浅掺杂区内,再形成两个源极/漏极掺杂区各自位于其中之一个第二浅掺杂区内,最后形成两个金属硅化物层各自覆盖并接触其中之一个源极/漏极掺杂区。

技术研发人员:张维轩,颜浩评,蔡明桦,郭晋佳

受保护的技术使用者:联华电子股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!